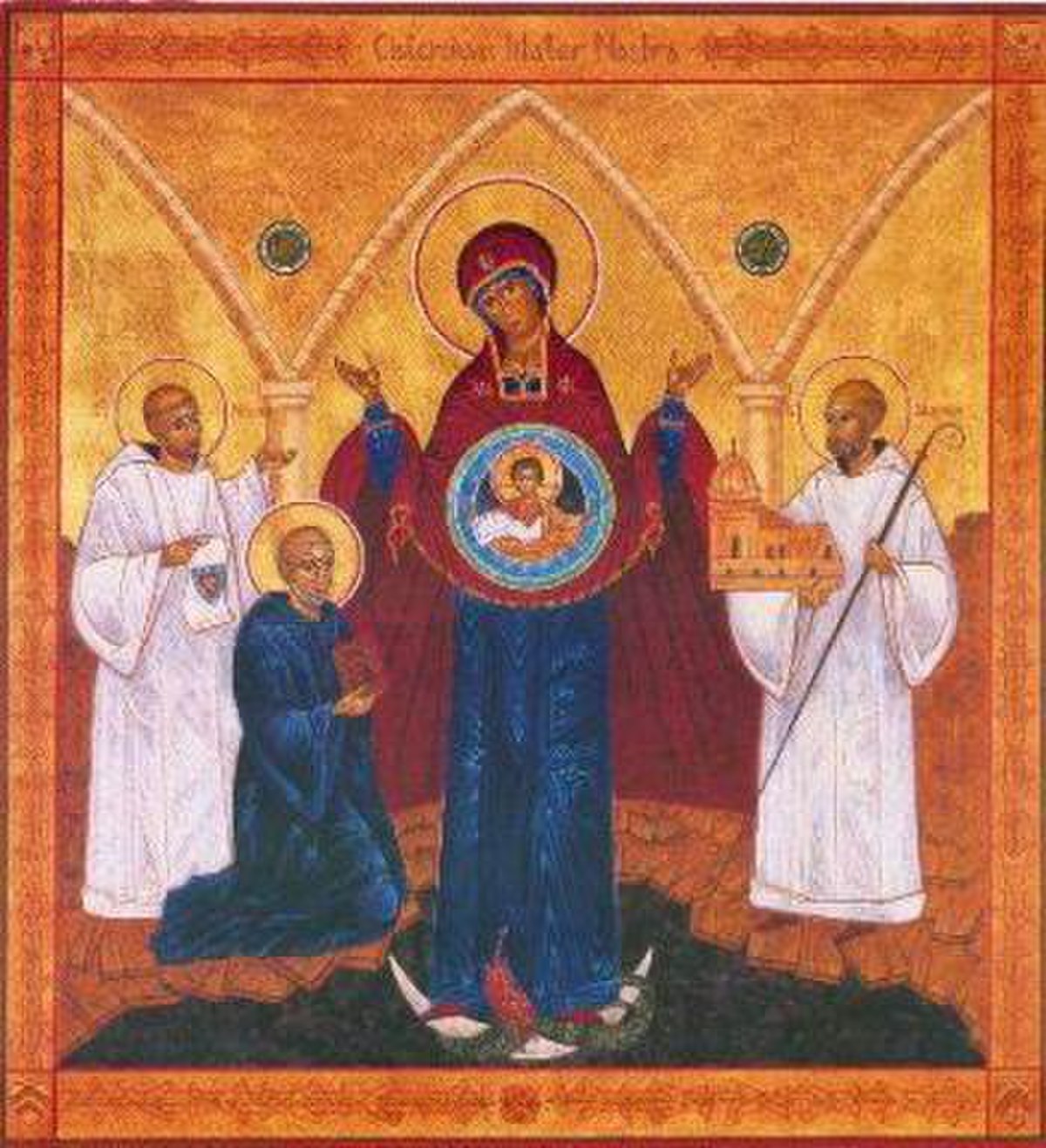

Ordre cistercien - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Histoire de l'ordre

La genèse de l’ordre cistercien

En Occident, à la charnière des XIe et XIIe siècles, nombreux sont les fidèles qui cherchent de « nouvelles voies de la perfection », « désir inexprimé, mais exaltant toutes les ardeurs, de rajeunir le monde ». Cependant, pèlerinages et croisades ne nourrissent pas spirituellement tous les croyants.

Aussi, conjuguant ascétisme et rigueur liturgique et rejetant l'oisiveté grâce au travail manuel, la Regula Sancti Benedicti est à la fin du XIe siècle une formidable source d'inspiration pour les mouvements en quête de perfection tels les ordres de Grandmont ou de la Chartreuse, fondée par Bruno de Cologne en 1084. L'ordre cistercien est marqué à sa naissance par la nécessité de réforme et l'aspiration évangélique qui sous-tend également l'expérience de Robert d'Arbrissel - fondateur de l'ordre de Fontevraud en 1091 - et l'éclosion des chapitres de chanoines réguliers. « Cîteaux naît de ce désir partagé de renouveler le monachisme et d'en redéfinir la place. »

À cette époque, la voie monastique clunisienne voit s'élever contre elle des critiques de plus en plus nombreuses. La modération souhaitée par saint Benoît n'est plus visible avec la magnificence de bâtiments de l'ordre. L'activité liturgique clunisienne ne semble plus permettre le respect des vœux d'humilité, de pauvreté et de charité. Au-delà, l'exclusivité des activités intellectuelles du scriptorium, de l'exercice du plain-chant et l'office divin ont coupé les moines d'une des trois exigences de la règle bénédictine, le travail manuel. À Cluny, l'agriculture est devenue une activité extérieure. Certes, l'ordre a essaimé ses monastères dans toute l'Europe, mais la proximité de ses abbés avec le pouvoir temporel n'est pas du goût de tous. Il ne faudrait cependant pas voir dans la « fiévreuse activité de réforme » une critique ouverte à l'encontre de Cluny, mais plutôt une volonté d'exprimer l'héroïsme du temps dans une voie bénédictine plus sévère, par un retour à la rigueur des Pères du Désert.

Les pères fondateurs

L'aventure cistercienne commence avec la fondation de l'abbaye Notre-Dame de Molesme par saint Robert en 1075, dans la région de Tonnerre.

Né à Champagne, apparenté à la famille de Maligny, l’une des plus grandes de la région, Robert de Molesme commence son noviciat à l’âge de quinze ans à l’abbaye de Moûtiers-la-Celle, dans le diocèse de Troyes. Il devient prieur. Pétri de l’idéal de restauration du monachisme tel que saint Benoît l’avait institué, il quitte en 1075 son prieuré. Il parvient à mettre en application cet idéal en partageant solitude, pauvreté, jeûne et prière avec sept ermites installés dans la forêt de Collan (ou Colan), près de Tonnerre ; dont il dirige la vie spirituelle. Grâce aux sires de Maligny, ce groupe s’installe dans la vallée de la Laignes, dans le lieu-dit de Molesme en adoptant des règles de vie proche de celles des Camaldules, alliant la vie commune de travail et de l'office bénédictin à l'érémitisme.

Cette fondation est un succès : la nouvelle abbaye draine nombre de visiteurs et donateurs, religieux et laïcs. « Une quinzaine d'années après sa fondation, Molesme ressemble à n'importe quelle abbaye bénédictine prospère de son époque ». Mais les exigences de Robert et d'Albéric sont mal acceptées. Des divisions surviennent au sein de la communauté. En 1090 Robert, avec quelques compagnons, choisit de s’éloigner pour un temps de l'abbaye et de ses dissensions et s'établit avec quelques frères à Aulx pour y mener une vie d’ermite. Il est cependant contraint de regagner l'abbaye qu'il dirige à Molesme.

Sachant qu’il ne parviendra pas à satisfaire son idéal de solitude et de pauvreté dans le climat de Molesme où s’opposent les partisans de la tradition et ceux du renouveau, Robert, avec l’autorisation du légat du pape Hugues de Die, accepte le lieu solitaire situé dans la forêt marécageuse du Pays-bas dijonnais que lui proposent le duc de Bourgogne Eudes Ier et les vicomtes de Beaune, de lointains cousins, pour se retirer et pratiquer avec la plus grande austérité la règle de saint Benoît. Dans ce lieu proche de la vallée de la Saône, à vingt-deux kilomètres au sud de Dijon, il trouve un « désert », couvert de cistels (roseaux). Albéric et Étienne Harding, ainsi que vingt-et-un moines fervents, l’accompagnent dans son « affreuse solitude » où ils s’installent le 21 mars 1098, sur le site de La Forgeotte, alleu concédé par Renard, vicomte de Beaune, pour y fonder une autre communauté dénommée pour un temps le novum monasterium.

Le « Nouveau Monastère »

L'abbatiat de Robert

Les débuts du novum monasterium, dans des bâtiments de bois entourés d’une nature hostile, sont difficiles pour la communauté. La nouvelle fondation bénéficie cependant du soutien de l'évêque de Dijon. Eudes de Bourgogne fait lui aussi montre de largesse ; Renard de Beaune, son vassal, cède à la communauté les terres qui jouxtent le monastère. La protection bienveillante de l'archevêque Hugues permet l'édification d'un monastère de bois et d'une humble église. Robert a tout juste le temps de recevoir du duc de Bourgogne une vigne à Meursault qu’à la suite d’un synode tenu à Port d’Anselle en 1099 qui légitime la fondation du novum monasterium, il se voit contraint de revenir à Molesme où il trouvera la mort en 1111.

L'historiographie cistercienne flétrit, un temps, la mémoire des moines qui regagnent Molesme. Ainsi, les écrits de Guillaume de Malmesbury, puis les Petit et Grand Exorde sont à l'origine de la légende noire qui poursuit, au sein de l'ordre, Robert et ses compagnons de Molesme « qui n'aimaient pas le désert ».

L'abbatiat d'Aubry

Robert laisse la communauté aux mains d’Aubry, l’un des plus fervents partisans de la rupture avec Molesme. Aubry, administrateur efficace et compétent, obtient la protection du pape Pascal II (Privilegium Romanum) qui promulgue le 19 octobre 1100 la bulle Desiderium quod. Aubry, confronté à de nombreuses difficultés matérielles, déplace sa communauté deux kilomètres plus au sud, au bord de la Vouge, pour trouver un approvisionnement en eau suffisant. Une église est édifiée sur ses ordres à quelques centaines de mètres du site initial. Le 16 novembre 1106 Gauthier, l’évêque de Chalon, consacre sur ce nouveau site la première église construite en pierre. Aubry parvient à maintenir la ferveur spirituelle au sein de sa communauté, qu’il soumet à une ascèse très rude. Mais Cîteaux végète, les vocations se font rares et ses membres vieillissent. Les années semblent difficiles pour la petite communauté car « les frères de l'Église de Molesme et d'autres moines voisins ne cessent de les harceler et de les troubler car ils craignent de paraître eux-mêmes plus vils et plus méprisables aux yeux du monde si l'on voit les autres habiter au milieu d'eux comme des moines nouveaux et singuliers ».

Cependant, la protection du duc de Bourgogne, puis de son fils Hugues II après 1102, et des clercs édifiés par le courage de la communauté, permet un premier essor. À partir de 1100, le monastère attire quelques recrues : quelques novices rejoignent le groupe. Pendant son abbatiat, Aubry fait adopter aux moines l’habit de laine écrue contre la robe noire des moines de l’ordre de Cluny, ce qui vaudra aux moines cistercien le surnom de « moines blancs », parfois aussi de « bénédictins blancs » ou encore de « Bernardins », du nom de saint Bernard, à l’opposé des bénédictins ou « moines noirs ».

Aubry définit aussi le statut des frères convers, ces religieux qui ne sont ni clercs ni moines, mais soumis à l’obéissance et à la stabilité et qui accomplissent le gros des tâches manuelles ; il fait entreprendre le travail de révision de la Bible, qui sera achevé sous l’abbatiat d’Étienne Harding.

L'abbatiat d'Étienne Harding

En 1109, Étienne Harding prend en main les destinées de Cîteaux en succédant à Aubry après la mort de ce dernier. Étienne, noble anglo-saxon à la solide formation intellectuelle, est un moine formé à l'école de Vallombreuse qui a déjà joué un rôle majeur dans les événements de 1098. Il entretient d'excellents rapports avec les seigneurs locaux.

La bienveillance de la châtelaine de Vergy et du duc de Bourgogne assure l’essor matériel de l’abbaye. La mise en valeur des terres assure à la communauté les ressources nécessaires à sa subsistance. La ferveur des moines confère à l’abbaye une grande renommée. En avril 1112 ou en mai 1113, le jeune chevalier Bernard de Fontaine, accompagné d’une trentaine de compagnons, fait son entrée au monastère dont il va bouleverser les destinées. Avec l’arrivée de Bernard, l’abbaye connaît une embellie. Les postulants affluent, les effectifs croissent et poussent Étienne Harding à fonder des « abbayes-filles ».

La fondation de l’ordre

En 1113, la première abbaye-fille est fondée à La Ferté dans le diocèse de Chalon-sur-Saône, suivie par celle de Pontigny dans le diocèse de Langres en 1114. En juin 1115, Étienne Harding envoie Bernard avec douze compagnons pour fonder l’abbaye de Clairvaux en Champagne. Le même jour une communauté monastique part de Cîteaux pour fonder l’abbaye de Morimond.

Sur cette souche des quatre filles de Cîteaux, l’ordre cistercien va se développer et la famille cistercienne croître durant tout le XIIe siècle. À partir de 1120 l’ordre s’implante à l’étranger. Enfin, à côté des monastères d’hommes, des couvents de moniales vont se créer. Le premier est établi en 1132 à l’initiative d’Étienne Harding au Tart, l'un des plus célèbres étant celui de Port-Royal-des-Champs.

Pour Étienne Harding, l’organisateur de l’ordre et grand législateur, l’œuvre qu’il voit naître reste encore fragile et a besoin d’être confortée. Les abbayes créées par Cîteaux ont besoin du lien qui va être la marque de leur appartenance à l’application stricte de la règle de saint Benoît et rendre les communautés monastiques solidaires. La Charte de Charité qu’il élabore apparaît comme le « ciment » qui va garantir la solidité de l’édifice cistercien.

La Charte de charité

Entre 1114 et 1118, Étienne Harding rédige la « Carta Caritatis » ou Charte de charité, texte constitutionnel fondamental sur lequel repose la cohésion de l’ordre. Elle établit l’égalité entre les monastères de l’ordre. Dans le respect d’unité d’observance de la règle de saint Benoît, elle a pour objet d’organiser la vie quotidienne et d’instaurer une discipline uniforme à l’ensemble des abbayes. Le pape Calixte II l’approuve le 23 décembre 1119 à Saulieu. Elle fit l’objet de différentes mises au point.

Étienne Harding a prévu que chaque abbaye dépende, tout en conservant une grande autonomie notamment financière, d’une abbaye mère : l’abbaye qui l’a fondée ou à laquelle elle est rattachée. Leurs abbés élus par la communauté gouvernent l’abbaye comme ils l’entendent. En même temps, il a su prévoir des systèmes de contrôles efficaces tout en évitant la centralisation : l’abbaye-mère dispose d’un droit de regard, son abbé doit la visiter annuellement.

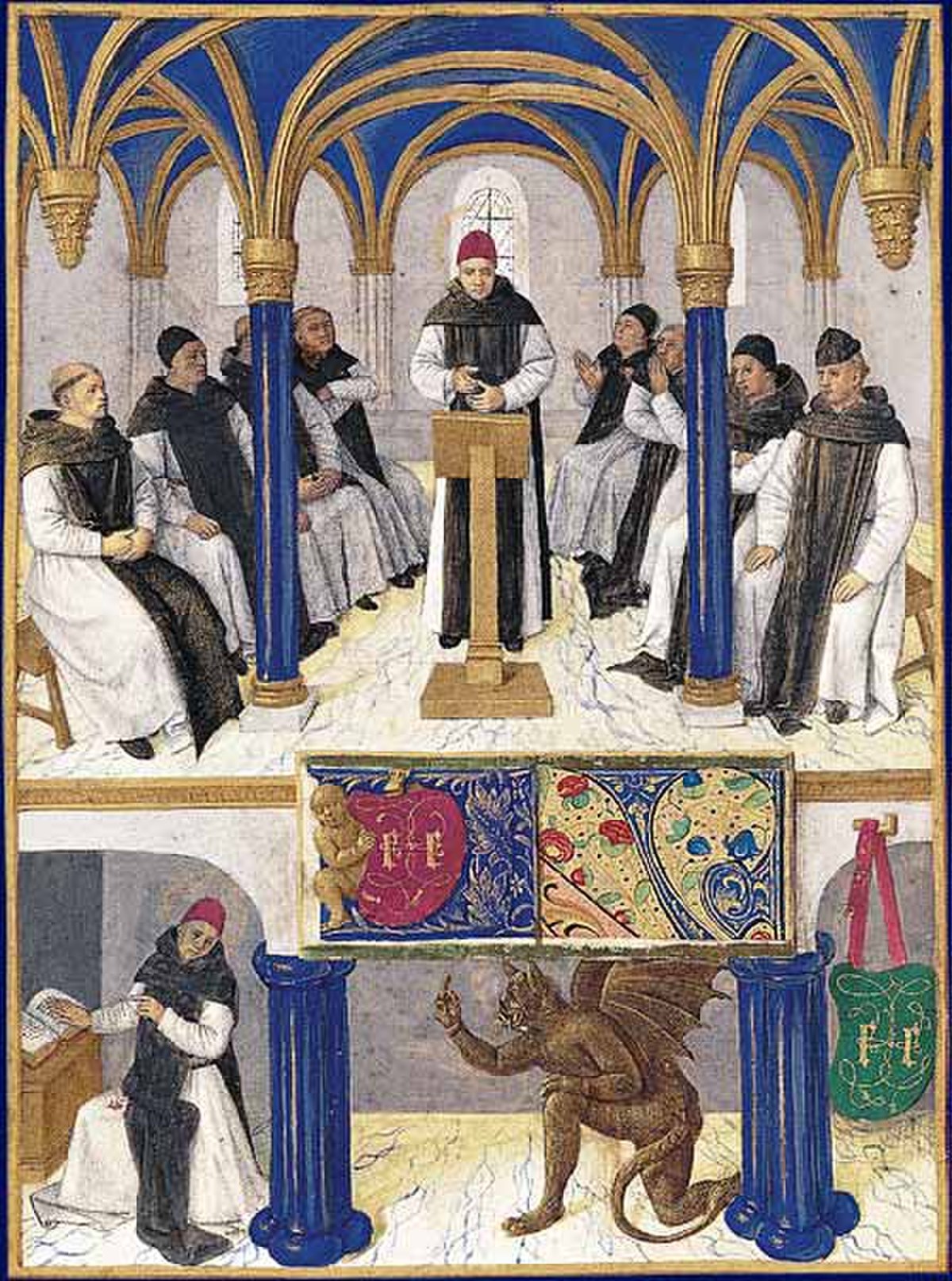

Étienne Harding a institué, au sommet de l’édifice, le Chapitre général comme organe suprême de contrôle. Le Chapitre général réunit chaque 14 septembre, sous la présidence de l’abbé de Cîteaux qui fixe le programme, tous les abbés de l’ordre qui doivent y assister en personne ou, exceptionnellement, se faire représenter. Ils ont rang égal hormis les abbés des quatre branches maîtresses.

Le Chapitre général édicte par ailleurs des statuts et apporte les adaptations rendues nécessaires aux règles régissant l’ordre. Les décisions prises lors de ces assemblées sont rapportées dans des registres appelés statuta, instituta et capitula.

Ce système, comme le souligne Dom J. M. Canivez, a permis « une union, une intense circulation de vie et un réel esprit de famille groupant en un corps compact les abbayes sorties de Cîteaux ».

Bernard de Clairvaux et l’expansion de l’ordre

Bernard de Clairvaux

L’ordre doit le développement considérable qu’il a connu dans la première moitié du XIIe siècle à Bernard de Clairvaux, (1090-1153), le plus célèbre des cisterciens qui peut être considéré comme son maître spirituel. Ses origines familiales et sa formation, ses appuis et ses relations, sa personnalité même, expliquent en grande partie le succès cistercien.

Sa famille est connue pour sa piété ; sa mère lui transmet son inclination pour la solitude et la méditation. Il décide de ne pas embrasser le métier des armes et cherche à se retirer du monde. Il conserve cependant durant sa vie religieuse un sens aigu du combat. « Devenu moine, Bernard reste un chevalier qui encourage ceux qui combattent pour Dieu ». Persuasif et charismatique, il décide nombre de ses parents à le suivre à Cîteaux, abbaye voisine des terres de sa famille.

Bernard, trois ans seulement après son entrée dans l'ordre cistercien, consacré abbé par Guillaume de Champeaux, évêque de Châlons-sur-Marne, prend la tête de l'abbaye de Clairvaux le 25 juin 1115.

« Il se donne tout entier pendant dix ans à la communauté dont il était [...] le père. Puis Clairvaux, bien établi, enraciné, devenu lui-même prolifique, éparpillant à son tour, à Trois-Fontaines, à Fontenay, à Foigny, de toutes parts sa descendance, Bernard cesse de parler seulement pour les religieux de son monastère »

— Georges Duby, Saint Bernard et l'art cistercien,op. cit., p. 10.

Tout en veillant sur Clairvaux dont il est resté toute sa vie abbé, Bernard a une influence religieuse et politique considérable en dehors de son ordre. Toute sa vie, il est guidé par la défense de l’ordre cistercien et ses idéaux de réforme de l’Église. On le voit sur tous les fronts et sa vie est riche de paradoxes : il clame son désir de se retirer du monde, pourtant il ne cesse de se mêler des affaires du monde. Il est volontiers donneur de leçons, mais assuré de la supériorité de l’esprit cistercien, il accable de reproches ses frères clunisiens. Il a des mots très durs pour fustiger les clercs et les prélats qui succombent aux richesses matérielles et au luxe. Il ne refuse pas rouerie, ruse, mauvaise foi ou injures pour abattre son adversaire. Le théologien Pierre Abélard en fait la dure expérience. On le voit en Languedoc tenter d’enrayer les progrès de l’hérésie. Il parcourt la France, l’Allemagne, mobilisant les foules après le prêche de Vézelay (31 mars 1146) pour lancer la deuxième croisade. Il intervient dans la désignation des papes, dont il finit par faire triompher la cause : Innocent II contre Anaclet II, et va même jusqu’à donner des leçons aux souverains pontifes.

Les fondations se poursuivent sur un rythme soutenu, ainsi les abbayes de la Cour-Dieu et de Bonnevaux. L'ordre, à l'assise bourguignonne, gagne le Dauphiné et la Marne puis, en peu de temps, tout l'Occident chrétien. Il n’est pas une nation catholique, de l’Écosse à la Terre sainte, de la Lituanie et la Hongrie au Portugal, qui n’ait connu les cisterciens dans l’un de leurs sept cent soixante-deux monastères. De Clairvaux sort finalement le plus grand rameau de l’ordre cistercien : trois cent quarante-et-une maisons dont quatre-vingts filles directes dispersées dans toute l’Europe, davantage que Cluny qui n’en compte que 300 environ. Ainsi, le poids de l'abbaye de Clairvaux ne cesse de croître, en particulier, grâce au nombre de ses filiales qui dépasse celles de Cîteaux, dans les décisions prises lors des Chapitres généraux.

Lorsqu’il meurt le 20 août 1153, honoré par tout le monde chrétien, il a fait de Cîteaux un des principaux centres de la chrétienté, un haut lieu spirituel.

L'organisation de l'ordre

« Nous devons être unanimes, sans divisions entre nous : tous ensemble, un seul corps dans le Christ, en étant membres les uns des autres »

— Saint Bernard, Sermon pour la Saint-Michel, I, 8.

La règle bénédictine se présente comme une synthèse entre des exigences contraires : indépendance économique et activité liturgique, activité apostolique et refus du monde. Les Statuts des moines cisterciens venus de Molesme, rédigés dans les années 1140, s'offrent comme une mise en ordre de l'idéal primitif : stricte observance de la règle bénédictine, recherche de l'isolement, pauvreté intégrale, refus des bénéfices ecclésiastiques, travail manuel et autarcie.

Les premiers abbés de Cîteaux avaient trouvé cet équilibre dans la simplicité rustique, dans l'ascèse et le goût de la culture. Les XIIe et XIIIe siècles, marqués par les écrits des « quatre évangélistes de Cîteaux », devaient permettre d'approfondir et d'étayer ces principes d'organisation. Mais dès l'abbatiat d'Étienne Harding, une législation voit le jour sous la forme de La Charte de charité et d'unanimité qui règle les rapports des abbayes-mères, de leurs filles et petites filles. La multiplication des créations, l'expansion de ce nouveau monachisme exigent une nouvelle réflexion sur leur administration. Pour Philippe Racinet, « l'organisation cistercienne est un des chefs-d'œuvre de construction institutionnelle médiévale ». L’exemption de la juridiction épiscopale permet à l’ordre de Cîteaux de mettre au point deux institutions qui devaient faire sa force : le système de visites des abbés-pères et le Chapitre général annuel. Parallèlement, très probablement entre 1097-1099, l'abbé Étienne fait mettre par écrit le récit des fondations.

L'« abbaye mère » et ses filiales

Dans les années 1120, les nouveaux venus, intégrés dans des établissements géographiquement distants, reçoivent des formations propres à la maison qui les accueille. Pour favoriser la cohésion, éviter les discordes et fonder des relations organiques entre les monastères, dès 1114, Étienne rédige une Charte d'unanimité et de charité. Cette charte, document juridique, « règle le contrôle et la continuité de l'administration de chaque maison, [...] définit les rapports des maisons entre elles et assure l'unité de l'ordre ». Elle est complétée jusqu'en 1119, puis, au vu de nouvelles difficultés, remaniée vers 1170 pour donner naissance à la Charte de charité postérieure.

Par son esprit, elle se détache du modèle clunisien de la familia hiérarchisée en offrant une large autonomie à chaque monastère. Cîteaux reste l'autorité spirituelle gardienne de « l'observance de la sainte règle » établie au Nouveau Monastère.

Chaque monastère, selon le principe de charité, doit secours aux fondations les plus démunies, les abbayes mères assurant le contrôle et l'élection des abbés au sein des abbayes filles. L'abbé de Cîteaux garde, par ses conseils et dans ses visites, une autorité supérieure. Chaque abbé doit se rendre chaque année à Cîteaux pour le Chapitre général, organe suprême de gouvernement et de justice, autour de la fête de la Sainte Croix (14 septembre), à la suite desquels des statuts étaient promulgués. Cette procédure n’est pas entièrement originale puisqu’elle remonte aussi aux origines de l’ordre de Vallombreuse, mais l’inspiration vient évidemment de la convention entre Molesme et Aulps signée en 1097, sous l’abbatiat de Robert. Depuis la fin du XIIe siècle, le Chapitre est assisté par un comité de définiteurs nommés par l’abbé de Cîteaux, le Définitoire. Les cisterciens acceptent cependant le soutien et le contrôle de l'évêque du lieu en cas de conflit au sein de l'ordre. Ainsi, dès 1120, sur le plan juridique et normatif, l'essentiel de ce qu'est l'ordre repose sur des principes solides et cohérents.

Les sites cisterciens

« Bernardus valles amabat », « Bernard aimait les vallées ». Le choix du site cistercien a souvent répondu à cet adage comme en témoigne la toponymie cistercienne : abbaye de Cîteaux, Clairvaux, Bellevaux, Clairefontaine, Droiteval. La vallée boisée doit contenir, en de vastes étendues, tous les ingrédients qui répondent aux besoins de la vie monastique, sans se trouver trop loin des axes de circulation. Comment expliquer le choix de ces vallées, peu ensoleillée, qui réclament de nécessaires aménagements et parfois un changement d'implantation quand le milieu se montre trop ingrat ?

Certes, le site doit permettre l'isolement conforme à la vie hors du monde ; de plus, les éventuels rapports avec les seigneurs locaux doivent être pris en compte. À en suivre Terryl N. Kinder, les vallées, no man's land, « délimitaient un territoire “neutre” où les nobles guerriers des deux rives faisaient la trêve, mais qui par sa position stratégique, ne convenait pas à un usage domestique ». Mais, surtout, les vallées sont disponibles car peu attractives.

Cependant, il convient de ne pas exagérer le caractère malsain de ces sites ; les cisterciens ne recherchent pas délibérément des paluds insalubres. Les références nombreuses à des « lieux d'horreurs » dans les documents primitifs renvoient à des topoï bibliques. Le site doit présenter des avantages et des ressources suffisantes et souvent le choix initial ne présente pas toutes les caractéristiques requises. Aussi, les fondations sont souvent longues et hasardeuses et la nouvelle abbaye n'est consacrée qu'à la condition que l'oratoire, le réfectoire, le dortoir, l'hôtellerie et la porterie soient bien implantés.

En définitive, si le choix d'une fondation dépend d'« un savant mélange fait de piété, de politique et de pragmatisme [...] le paysage a peut-être joué un rôle dans la formation de la spiritualité du nouvel ordre».

Cîteaux, avant-garde de l'Église

La spiritualité cistercienne, en accord avec l’idéal de pauvreté en vogue à l’époque, attire de nombreuses vocations, en particulier grâce à l’énergie et au charisme de Bernard de Clairvaux. L’ordre reçoit aussi de nombreuses donations de petites gens comme de puissants. Parmi ces donateurs, on compte des personnalités de premier plan tels les rois de France, d’Angleterre, d’Espagne ou du Portugal, le duc de Bourgogne, le comte de Champagne, des évêques et archevêques.

Cette évolution soutient le développement des filiales de l'ordre qui compte à la mort de Bernard, trois cent cinquante monastères dont soixante-huit établis par Clairvaux. L'expansion se fait par essaimage, par substitution ou par incorporation.

Parmi les nouvelles communautés, citons l'abbaye de Noirlac et celle de Fontmorigny dont les bâtiments existent toujours dans le Cher. La ligne de Clairvaux compte jusqu’à 350 monastères, celle de Morimond plus de 200, celle de Cîteaux une centaine, seulement une quarantaine pour Pontigny et moins de vingt pour La Ferté. Dès 1113, les premières moniales sont installées au château de Jully. Elles sont instituées en 1128 à l'abbaye de Tart, dans le diocèse de Langres, et prennent le nom de Bernardines. Les monastères du faubourg Saint-Antoine à Paris et de Port-Royal-des-Champs sont les plus célèbres de ceux qu'elles occupent ultérieurement.

| Périodes | Nombre d'établissements intégrés à l'ordre | au sein du domaine français |

|---|---|---|

| 1151-1200 | 209 | 59 / (28 %) |

| 1201-1250 | 120 | 13 / (11%) |

| 1251-1300 | 46 | 3 / (6.5%) |

| 1151-1300 | 375 | 75 |

Par suite de l'accroissement de l'ordre, avec la fondation de centaines d'abbayes et l'incorporation de plusieurs Congrégations (celles de Savigny qui compte trente monastères et d'Obazine du vivant même de saint Bernard), l'uniformité des coutumes s'altère insensiblement. En 1354, l’ordre compte 690 maisons d’hommes et s'étend du Portugal à la Suède, de l'Irlande à l'Estonie et de l'Écosse jusqu'en Sicile. La concentration est cependant la plus dense en terre française et plus particulièrement en Bourgogne et en Champagne.

Les moniales cisterciennes

Vers 1125, des moniales bénédictines quittent leur prieuré de Jully-les-Nonnains et s'installent à l'abbaye de Tart, sollicitant la protection de l'abbé de Cîteaux, Étienne Harding qui l'accorde en 1132. Puis, d'autres monastères se créent et s'incorporent à l'ordre. Le Tart, abbaye-mère, tient chaque année le chapitre général des abbesses. Vers 1200, on recense dix-huit monastères de cisterciennes en France. Puis, au cours du XIIIe siècle, les moniales créent des abbayes en Belgique, Allemagne, Angleterre, Danemark, Espagne. Certaines de ces fondations espagnoles existent encore aujourd'hui, comme le Monastère royal de las Huelgas de Burgos, créé en 1187 par Alphonse VIII de Castille, qui reste affilié au spirituel à l'ordre de Cîteaux.

Les moniales cisterciennes, principalement au XIIIe siècle, ont compté plusieurs saintes comme Sainte Lutgarde en Belgique, Sainte Hedwige en Pologne, les saintes Gertrude de Helfta et Mathilde de Magdebourg, toutes deux du couvent de Helfta, en Saxe, haut-lieu de la mystique rhénane (Un des nombreux monastères féminins qui suivaient les usages de Cîteaux sans être juridiquement affiliés à l'Ordre : car celui-ci redoutait de devoir fournir des aumôniers à trop de maisons de moniales). Parmi les mystiques cisterciennes, on peut nommer Béatrice de Nazareth (vers 1200 – 1261), ou encore Sainte Julienne du Mont-Cornillon (1191 - 1254), qui fut l'instigatrice de la fête du saint Sacrement, fête instituée dans l'Église par le pape Urbain IV en 1268.

L’apogée politique aux XIIe et XIIIe siècles

Avec saint Bernard qui intervient de façon plus ou moins directe comme arbitre, conseiller ou guide spirituel dans les grandes questions du siècle, l'ordre cistercien prend le rôle de gardien de la paix religieuse. Avec le soutien de la papauté, des rois et des évêques, l’ordre prospère et grandit. Les autorités laïques et ecclésiastiques souhaitent qu'il insuffle son esprit dans l'Église régulière et séculière. Par exemple, Pierre, abbé de la Ferté, est porté à la dignité épiscopale vers 1125. L'ordre semble devoir jouer un rôle nouveau dans la société, rôle qu'il s'était jusqu'alors refusé d'assumer dans le siècle.

Au douzième siècle, l’ordre cistercien exerce une grande influence politique. Bernard de Clairvaux pèse lourdement sur le choix du pape Innocent II en 1130 puis sur celui d’Eugène III en 1145. Cet ancien abbé cistercien prêche à sa demande pour la deuxième croisade qui emmène en Terre sainte Louis VII et Conrad II. C’est Bernard qui fait reconnaître l’Ordre du Temple. Au XIIe siècle l’ordre fournit à l’église 94 évêques et le pape Eugène III.

Cette expansion assure aux Cisterciens une place prépondérante non seulement au sein du monachisme européen mais aussi dans la vie culturelle, politique et économique. Bernard, maître à penser de la Chrétienté, appelle les seigneurs à la reconquête de la Terre sainte le 16 février 1147 ; les Cisterciens prêchent lors de la troisième croisade (1188-1192), certains frères y participent personnellement. L'ordre se manifeste lors de l'évangélisation du Midi de la France et dans la lutte contre les Cathares, dont la doctrine est condamnée et combattue par l'Église. Arnaud Amaury, abbé de Cîteaux, est nommé Légat par le pape et organise la croisade contre les Albigeois. Les cisterciens précèdent les Dominicains sur ces territoires, y assurent la prédication et organisent la répression de l'hérésie. Ils se voient chargés de missions de christianisation, protégés par le bras séculier, pénètrent en Prusse et dans les provinces baltes.

Défenseur des intérêts du Saint-Siège, ils prennent parti dans les querelles entre le Pape et l'Empereur, les Cisterciens soutenant les visées théocratiques du pontife. Cette crise renforce, sur un plan institutionnel, l'ordre qui cherche à gagner en cohérence. À la faveur de ces nouvelles prérogatives, « une nouvelle communauté naît [...] qui s'éloigne du modèle créé par les pères fondateurs, mais qui n'est ni perverse ni pervertie [...] : ce que l'on peut appeler le second ordre cistercien ».

En 1334, un cistercien, ancien abbé de l'abbaye de Fontfroide, accède à la dignité papale sous le nom de Benoît XII. Sous son pontificat, l'ordre gagne en cohérence et conçoit une nouvelle organisation en 1336, sous la forme de la Constitution Benedictina. Le Chapitre général exerce dorénavant un contrôle plus étroit sur la gestion des finances et des biens fonciers des abbayes, charge qui auparavant relevait du seul pouvoir de l'abbé. L'ordre, fidèle à l'esprit des premiers temps, apparaît ainsi dans la première moitié du XIVe siècle comme jouissant d'un ascendant sur l'ensemble de la Chrétienté. La Constitution souligne l'importance de son action au sein de l'Église.

« Brillant comme l'étoile du matin dans un ciel chargé de nuages, le Saint Ordre cistercien, par ses bonnes œuvres et son exemple édifiant, partage le combat de l'Église militante. Par la douceur de la sainte contemplation et les mérites d'une vie pure, il s'efforce de gravir avec Marie la montagne de Dieu, tandis que par une louable activité et de pieux services, il cherche à imiter les soins empressés de Marthe [...] cet ordre a mérité de se répandre d'une extrémité à l'autre de l'Europe. »

— Benoît XII, Constitution Benedectina, 1335.

Un ordre confronté aux difficultés et aux critiques : recul et réformes

Porté par de nombreuses adhésions et donations, mais aussi par une parfaite organisation et une grande maîtrise technique et commerciale dans une Europe en pleine expansion économique, l'ordre devient vite un acteur de premier plan dans tous les secteurs. Mais l'extraordinaire succès économique de l'ordre au XIIe siècle finit par se retourner contre lui. Les abbayes acceptent de nombreux dons, ceux-ci étant parfois des parts de moulins ou des cens. Les abbayes recourent donc de fait au fermage ou au métayage, alors qu'à l’origine, c'était par le travail manuel des convers qu'elle exploitait ses terres. Le développement économique est peu compatible avec la vocation initiale de pauvreté qui a fait le succès de l’ordre au XIIe siècle, aussi les vocations diminuant, il devient de plus en plus difficile de recruter des convers. Les cisterciens recourent alors de manière croissante à une main d’œuvre salariée en contradiction avec les préceptes originaux de l’ordre.

Si l'ordre garde au XIVe siècle une réelle puissance économique, il est confronté à la crise économique qui commence et s’aggravera avec la Guerre de Cent ans. Beaucoup d’abbayes s’appauvrissent. Si les monastères cisterciens profitent, durant la Guerre de Cent Ans, de leur relative autonomie, les conflits endommagent nombre d'établissements. En particulier, le royaume de France est mis en coupe réglée par les compagnies, très présentes en Bourgogne et sur ses grands axes commerciaux. En 1360, les frères de Cîteaux doivent trouver refuge à Dijon. Le monastère est livré au pillage en 1438. Frappées par la désaffection et l’effondrement démographique consécutif à la guerre et à la Grande peste, elles sont confrontées à la contraction de leurs communautés. Au XVIe siècle l’abbaye de Vauluisant ne compte plus que treize moines, à la fin du siècle seulement dix.

Enfin, au XIIIe siècle, avec le développement des villes et des universités, les cisterciens, principalement installés dans des endroits reculés, perdent leur influence intellectuelle au profit des ordres mendiants qui prêchent dans les villes et donnent aux universités leurs plus grands maîtres.

Le Grand schisme d'Occident porte un second coup à l'organisation de l'ordre. D'une part, l'exacerbation des particularismes nationaux nuit à l'unité ; d’autre part, les deux papes rivalisent de générosité pour s'assurer le soutien des monastères, ce qui porte « un préjudice considérable à l'uniformité de l'observance. ». Les suites du Schisme et en particulier les guerres hussites, sont particulièrement douloureuses aux monastères situées aux confins orientaux de l'Europe. Les abbayes de Hongrie, de Grèce et de Syrie sont détruites lors des conquêtes ottomanes. La tenue d'un Chapitre général plénier devient dans ces conditions de plus en plus difficile du fait des conflits armés mais aussi des distances qui séparent les différentes communautés. En 1560, seul treize abbés y sont présents.

Les mutations médiévales et les crises politiques et religieuses des XIVe et XVe siècles obligent l'ordre à s'adapter. Le clergé et le pouvoir royal français critiquent de plus en plus violemment ses privilèges. Au XVe siècle, des obédiences nouvelles voient le jour et des efforts sont faits pour conserver l'unité originelle et restaurer l'édifice cistercien. Les XVe et XVIe siècles apparaissent dès lors comme une période d'essor des congrégations au sein de l'ordre.

Avec la multiplication des propriétés foncières, d'autres dérives voient le jour dès le XVe siècle : abbés absents ou mondains, ou encore mode de vie seigneurial de plus en plus marqué. L'introduction du système de la « commende » au Moyen Âge tardif par lequel le roi nomme un abbé laïc dont le premier souci est souvent d’en tirer le maximum de bénéfices financiers, ne fait qu'accentuer cet état de fait. La papauté d'Avignon décide de changer le mode d'élection des abbés, désormais non plus élus par leur communauté, mais nommés par les princes ou le souverain pontife. Le recrutement se fait de plus en plus au sein de prélats séculiers, loin des préoccupations monastiques mais soucieux des revenus abbatiaux. Ce système de commende se montre particulièrement désastreux dans les espaces français et italiens, espaces qui connaissent au XVIe siècle une détérioration rapide des bâtiments cisterciens. Un certain laxisme gagne certaines abbayes.

Les régions orientales d'Occident et de la péninsule ibérique ne connaissent pas la même situation. Les bâtiments de Bohème, Pologne, Bavière, Espagne et Portugal sont gagnés par un mouvement de reconstruction d'inspiration baroque.

Toutefois, certaines volontés de réformes se font jour dans le royaume de France. Le Chapitre général de 1422 se montre clair sur la question : « Notre Ordre, dans les différentes parties du monde où il se trouve répandu, apparaît comme déformé et déchu en ce qui touche à la discipline régulière et à la vie monastique. » Le système des visites est restauré. L'urgence de la réforme apparaît bientôt à l'ordre tout entier. Une Rubrique des définiteurs est promulguée en 1439 pour rappeler les exigences de la vie monacale, les diverses interdictions vestimentaires et alimentaires et la nécessité de dénoncer les pratiques abusives. Le Saint-Siège décide dans ces mêmes années d'abolir la pratique commanditaire.

C'est dans ce contexte qu'un mouvement de réaffirmation de la discipline et des exigences spirituelles se développe aux Pays-Bas, en Bohème, puis en Pologne avant de gagner l'Europe entière. Des monastères se réunissent localement, sous l'impulsion des communautés ou du pouvoir pontifical, pour former des congrégations de plus en plus autonomes du Chapitre général. Jean de Cirey, abbé de Cîteaux, retrouve cependant, à la faveur de la reconquête de la Bourgogne par Louis XI, son rôle de chef de l'ordre, rôle qu'il avait perdu depuis le Grand Schisme. Il réunit les plus influents abbés au Collège des Bernardins en 1494, où sont promulgués les articles réformateurs dits « de Paris ». Si ces derniers sont bien accueillis, la réforme est cependant peu perceptible et reste souvent le fait d'initiatives individuelles éphémères.

Le mouvement de réforme protestante bouleverse profondément la donne. Un grand mouvement de défection touche les communautés du nord de l'Europe et les princes gagnés à la Réforme confisquent les biens de l'ordre. Les monastères anglais, puis écossais et enfin irlandais le sont entre 1536 et 1580. Plus de 200 établissements disparaissent avant la fin du XVIIe siècle. Avec la défection de l'Angleterre et de nombres d'États germaniques passés à la Réforme, l'histoire de l'ordre se trouve alors recentrée pour deux siècles dans le royaume de France.

L'ordre à l'heure de la Contre-Réforme

Avec le mouvement de réforme catholique, l'ordre cistercien connaît de profondes modifications sur le plan constitutionnel. L'organisation se fait provinciale, des modifications sont apportées à l'administration centrale. Des Congrégations, aux liens ténus ou inexistants avec la maison mère et le Chapitre général, fleurissent dans l'Europe entière.

En France, une réforme d'un caractère original voit le jour sous l'impulsion de l'abbé Jean de la Barrière (1544 - 1600). L'ancien commendataire du monastère des Feuillants en Haute-Garonne, fonde la congrégation des Feuillants, approuvée par Sixte V dès 1586. Il établit une tradition d'une particulière austérité dans sa communauté par un retour à l'idéal primitif cistercien. Il trouve des imitateurs en Italie et au Luxembourg. Le Chapitre général, dans ces conditions, devient une institution caduque. On ne compte qu'une seule de ses réunions de 1699 à 1738. En définitive, cet état de fait profite à l'abbé de Cîteaux, seule autorité présentant aux yeux du monde un gage de visibilité, qui dans les sources est souvent décrit comme « abbé général ». En 1601, un noviciat commun est imposé pour maintenir une discipline unique et pour pallier les difficultés de recrutement.

Au XVIIe siècle, l'histoire de l'ordre est troublée par un conflit que l'historiographie a retenu sous le nom de « guerre des Observances » qui s'étend de 1618 aux premières années du XVIIIe siècle. Il suscite d'âpres et nombreuses polémiques au sein de la famille cistercienne. Ce conflit repose, en apparence du moins, sur les respects d'obligations régulières - en particulier l'abstention de consommation de viande. Au-delà, c'est bien l'acceptation ou le refus de l'ascétisme qui est en jeu. La controverse se double de conflits locaux entre les monastères rivaux. À l'origine, suivant l'exemple d'Octave Arnolfini, abbé de Châtillon, et d'Étienne Maugier, Denis Largentier introduit une réforme d'une grande austérité à Clairvaux et au sein de ses filiales entre 1615 et 1618. Puis, devant le Chapitre général en 1618, une proposition de généralisation est présentée puis adoptée.

C'est là l'acte de naissance de l'Étroite Observance. Grégoire XV soutient l'initiative des réformateurs. Mais, après la tenue d'une assemblée, la congrégation soulève contre elle le mécontentement de l'abbé de Cîteaux, Pierre de Nivelle, qui s'empresse de dénoncer « une prétendue congrégation qui tend à la division, à la séparation et au schisme, [et] qui ne peut en aucune manière être tolérée. » En 1635, le cardinal de Richelieu convoque un chapitre « national » à Cîteaux à l'issue duquel Pierre de Nivelle est contraint d'abdiquer. Les deux parties finissent par disposer de structures administratives propres ; mais si l'Étroite Observance conserve le droit d'envoyer dix abbés au Définitoire, elle reste soumise à Cîteaux et au Chapitre général.

L'expérience d'Armand de Rancé à l'abbaye de la Trappe, par son influence, reste emblématique de l'exigence de la stricte observance et des visées réformatrices. Son influence au sein de son monastère comme dans le monde en fait un modèle de vie monastique du « Grand Siècle ».

Un siècle de déclin

Dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, des critiques virulentes sont énoncées à l'encontre du monachisme. En France, l'ordre est profondément ébranlé en cette fin de siècle où les vocations se font rares et où l'engouement pour un monachisme austère a fait place à l'adoption d'une vie monastique beaucoup moins exigeante et donc plus exposée aux critiques, même si on détecte encore des foyers de ferveur et de fidélité aux origines, et même des initiatives. En 1782, à l'initiative de Joseph II d'Autriche, une éphémère Congrégation belge voit le jour avant que les Cisterciens soient chassés de ses terres l'année suivante.

En février 1790, l'Assemblée nationale française vote la suppression de l'ordre pour motif d'inutilité.

Au lendemain de la Révolution française ne subsiste en Europe qu'une douzaine d'établissements cisterciens. La Stricte Observance se relève en Suisse, au sein de la chartreuse de La Valsainte après avoir été chassée de La Trappe qui n'est restaurée qu'après la défaite de Napoléon. Les abbayes rescapées des guerres et des expulsions commencent à recréer des liens, à restaurer les Congrégations. La destruction de l'abbaye de Cîteaux a privé l'ordre de son chef naturel et le renforcement des nationalismes en Europe ne facilite pas la recherche d'une solution commune.

Une première réunion d'abbés cisterciens se tient à Rome en 1869. En 1891, un abbé général est élu : Dom Wackarz, abbé de Vissy Brod (empire austro-hongrois). Il porte par la suite le titre de président général de l'ordre cistercien.

En France, les trappistes se réunissent en 1892 sous l'appellation « Cisterciens réformés de Notre-Dame de la Trappe ». À partir de 1898, les chapitres généraux se tiennent à Cîteaux, récemment récupéré. L'abbé général est installé à Rome.

L'ordre aux XXe et XXIe siècles

En 1902, les trappistes deviennent l'ordre des Cisterciens réformés ou de la stricte observance. Au cours du XIXe siècle, les trappistes fondèrent de nombreux monastères au Canada, aux États-Unis, en Australie, en Syrie, en Jordanie, en Afrique du Sud et jusqu'en Chine.

Au XXe siècle, l'ordre a essaimé largement hors d'Europe. Le nombre de monastères a doublé pendant les 60 dernières années : de 82 monastères en 1940 à 127 en 1970, et à 169 en 2008. Il n’y a qu’un seul monastère de l’ordre en Afrique, six en Asie ou au Pacifique et aucun en Amérique latine dans les années quarante. De nos jours, il y en a dix-sept en Afrique, treize en Amérique Latine et vingt trois en Asie. L'ordre cistercien s'est implanté dans les pays en voie de développement en particulier au Brésil, au Nigéria, en Éthiopie ainsi qu'au Vietnam. Parfois dans des pays instables : en 1996, pendant la guerre civile algérienne, sept moines du monastère de Tibhirine en Algérie sont enlevés et séquestrés pendant deux mois avant d'être retrouvés morts le 21 mai.

L'expansion de l'ordre est cependant plus spatiale que quantitative : pendant ces mêmes 60 ans, le nombre total de moines et de moniales dans l’ordre a diminué de 15%. Il y a actuellement dans le monde environ 2500 moines trappistes et 1800 moniales trappistines. Cela fait une moyenne de 25 membres dans chaque communauté, soit moitié moins qu’auparavant.

Aux côtés des Cisterciennes officiellement incorporées à l'une ou l'autre des deux branches, nombreuses sont les communautés de femmes, vivant dans une mouvance spirituelle cistercienne, qui se regroupent en ordre ou congrégation : bernardines d'Esquermes, bernardines d'Oudenaarde, bernardines de Suisse romande.

Liste des abbés généraux de l'ordre

- 1850-1853 : Tommaso Mossi, 1er prieur général

- 1853-1856 : Angelo Geniani, 2ème prieur général

- 1856-1879 : Teobaldo Cesari, , 1er abbé général

- 1880-1890 : Gregorio Bartolini, , 2ème abbé général

- 1892-1901 : Anton-Leopold Wackarz, 3ème abbé général

- 1901-1920 : Gerhard-Franz Bie de Amadeus, 4ème abbé général

- 1920-1927 : Cassien-Joseph Haid, 5ème abbé général

- 1927-1937 : Albert-François Janssens, 6ème abbé général

- 1937-1950 : Edmondo-Augusto Bernardini, 7ème abbé général

- 1950-1953 : Matthew-Gregory Ember, 8ème abbé général

- 1953-1985 : Sighard-Karl Petits, 9ème abbé général

- 1985-1995 : Polikarp-Ferenc Zakar, 10ème abbé général

- 1995-2010 : Mauro-Daniel Esteva y Alsina, 11ème abbé général

- 2010- ------ : Dom Mauro-Giuseppe Lepori 12ème abbé général (5 septembre 2010)

- (abbé de l'abbaye de Hauterive, Fribourg, Suisse de 1994 à 2010)