Onde gravitationnelle - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Différentes sources d'ondes gravitationnelles

Les sources impulsives

Ce sont des sources qui émettent un rayonnement sur une très courte durée. Ce sont souvent des évènements cataclysmiques (fin de vie d’une étoile supermassive par exemple) qui sont à l’origine d’une forte production d’OG. Mais, en plus de la brièveté de l’événement, la connaissance théorique sur ces évènements est encore faible ce qui rend la détection de ces signaux difficile à envisager.

Le fond stochastique

Ce fond stochastique (c'est-à-dire qui a une évolution temporelle imprédictible) peut avoir deux origines. La première serait vraisemblablement d’origine astrophysique due à la superposition d’un grand nombre de signaux provenant de différentes sources et il est alors impossible de détecter ces sources séparément. Il faut néanmoins le prendre en compte car il peut limiter la sensibilité des détecteurs (par exemple pour le futur détecteur LISA) en imposant un bruit de fond à basse fréquence. La deuxième origine serait cosmologique : ce fond aurait été produit lors de l’évolution de l’univers primordial, peu de temps après le Big Bang avant le découplage des photons avec la matière. Les détecteurs actuels ne sont pas en mesure de déceler ce fond cosmologique, mais il serait intéressant par la suite de pouvoir étudier ce rayonnement qui nous donnerait alors des informations sur l’univers très peu de temps après le Big Bang (qui nous sont inaccessibles par d’autres expériences).

Les sources continues

Pour ces sources, on considère que le rayonnement émis est périodique. Ce sont des astres, comme des pulsars ou des étoiles à neutrons (seuls ou en système binaire), qui tournent sur eux-mêmes. Il y a émission d’un rayonnement gravitationnel, à une fréquence étant le double de la fréquence de rotation de l’étoile, si son axe de rotation n’est pas confondu avec son axe de symétrie. L’amplitude des ondes gravitationnelles émises est alors très faible mais grâce à leur périodicité, on peut intégrer le signal sur plusieurs mois pour espérer les détecter. Leurs variations de fréquence sont négligeables lorsque les astres sont éloignés, mais il faut prendre en compte ces variations lorsqu’ils sont proches de la coalescence.

Coalescence de systèmes binaires

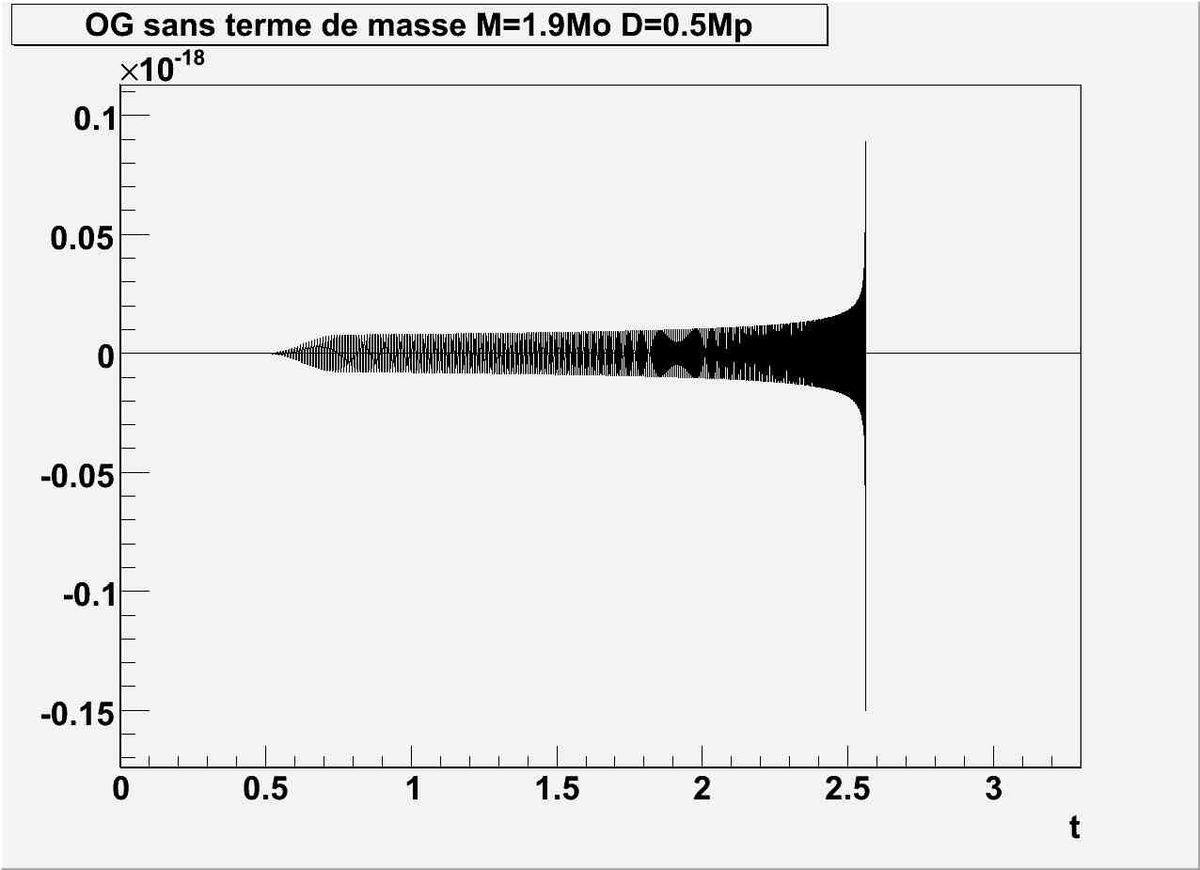

Les sources les plus intéressantes (car théoriquement détectables) sont les systèmes binaires proches de la coalescence. On ne peut ici plus négliger les variations de fréquence. Dans cette étape, les deux objets tournent l’un autour de l’autre et se rapprochent (phase spiralante) jusqu’à se « mélanger » (phase de coalescence). Il y a émission d’ondes gravitationnelles qui entraine une perte d’énergie de rotation du système : les corps se rapprochent et leur vitesse de rotation augmente. Le spectre du signal s'étend alors dans la bande de fréquence détectable par les détecteurs interférométriques (comme VIRGO ou LIGO). Le signal a alors typiquement une forme comme illustré ci-contre (on observe que juste avant la coalescence, l’amplitude et la fréquence du signal augmentent).