Olympus Mons - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Culture populaire

De par son altitude la plus élevée du système solaire et de son nom latin se traduisant en français par « mont Olympe », l'Olympus Mons est parfois le lieu de vie de dieux dans la littérature comme c'est le cas dans Ilium et Olympos de Dan Simmons ou Mars aux ombres sœurs de Frederick Turner. Il peut encore être un des lieux principaux comme quand il est le siège de l'École de commandement militaire d'Olympus où sont formés les soldats de la FORCE dans la saga Hypérion de Dan Simmons ou bien le lieu d'un festival annuel dans la La Trilogie de Mars de Kim Stanley Robinson. L'escarpement est aussi le lieu d'une scène d'escalade dans la nouvelle Mars la verte (Green Mars) du recueil Les Martiens de Kim Stanley Robinson. La montagne peut aussi servir de décor comme dans la série télévisée Exosquad ou se déroule une bataille ou bien dans la nouvelle Olympus Mons de William Walling où des colons se sont établis au pieds de la montagne qui leur fournit l'essentiel de leur eau grâce à un système d'aqueducs détruits au cours d'une éruption.

Géographie

Localisation

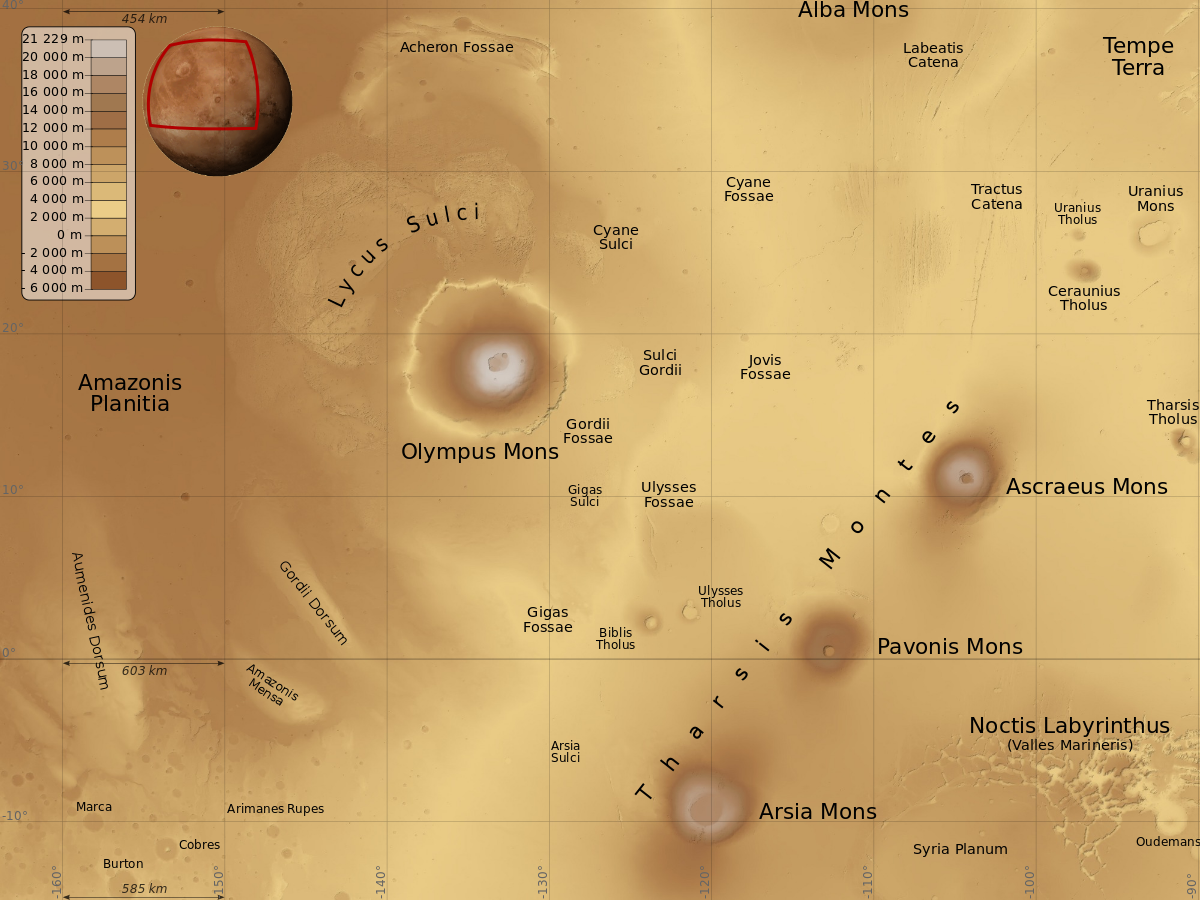

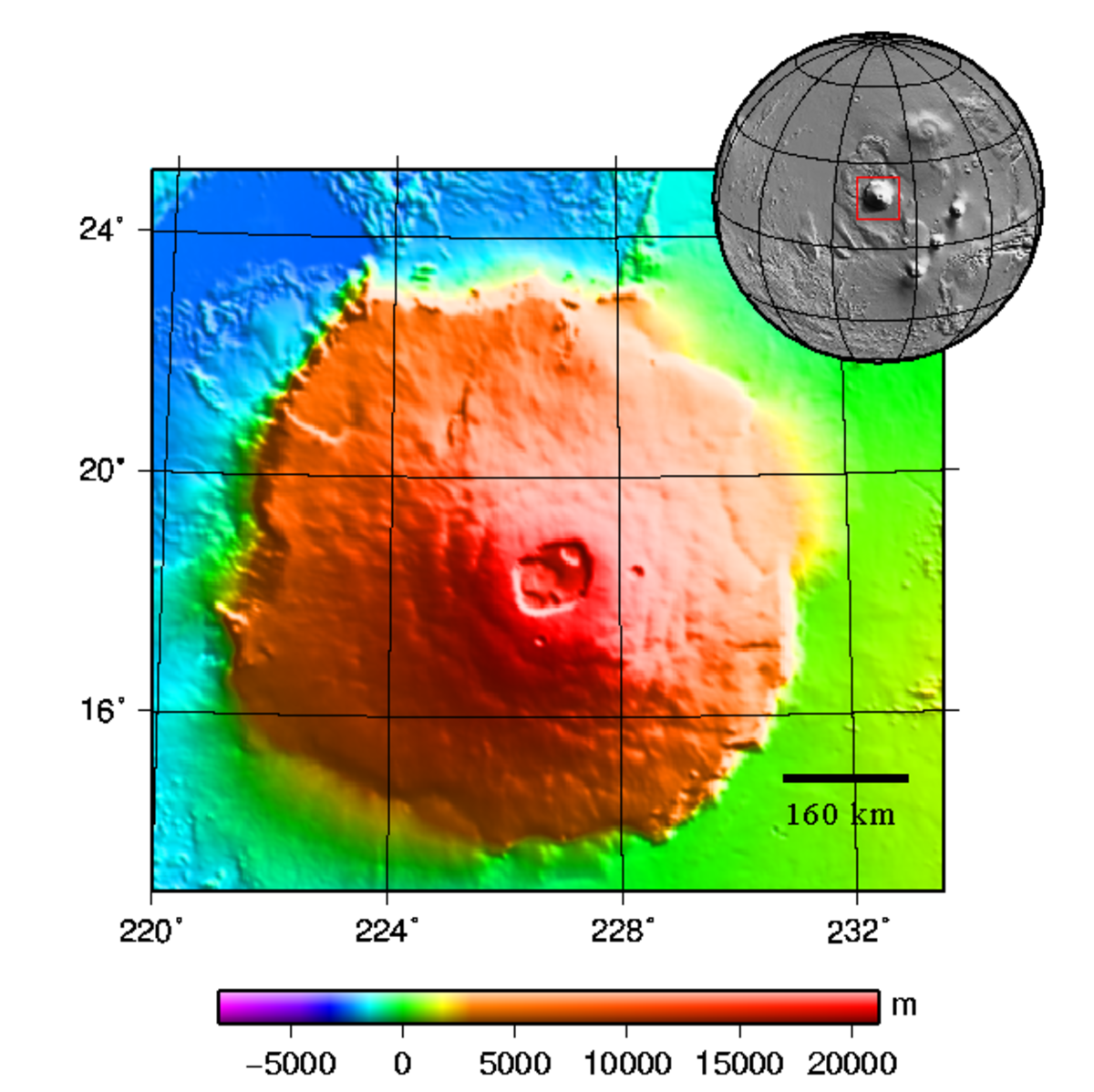

Olympus Mons s'étend sur plusieurs degrés, entre 13,7° et 23,8° de latitude nord et 129° et 139,3° de longitude ouest.

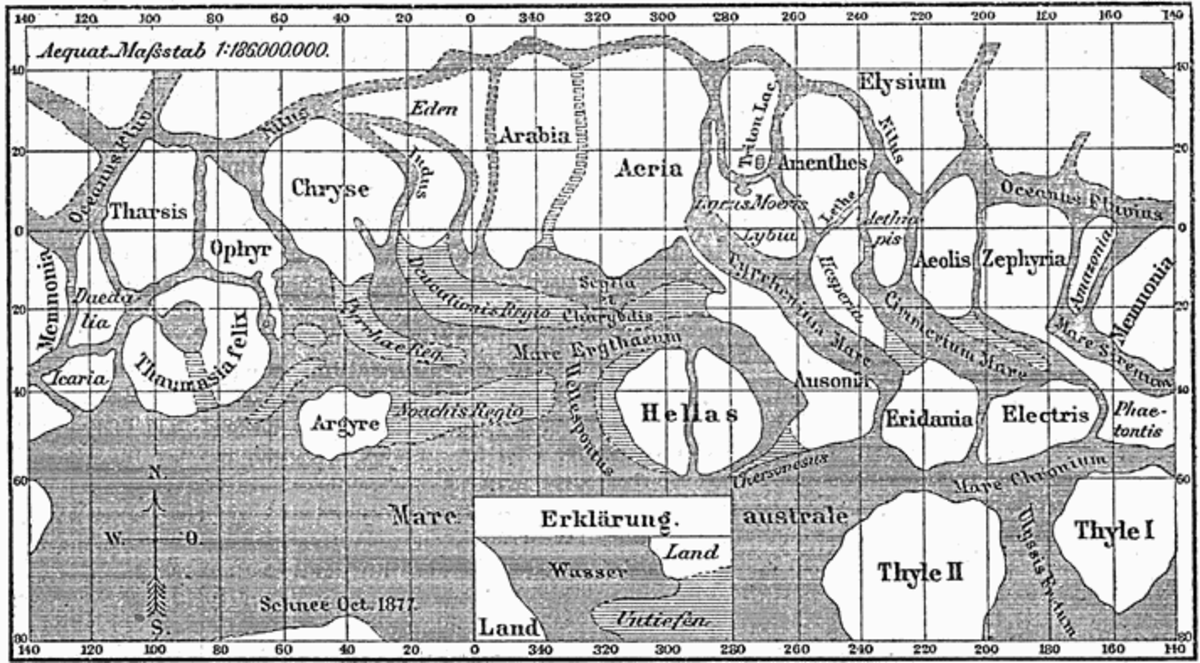

Il se trouve sur la bordure nord-ouest du renflement de Tharsis, immense soulèvement de la surface martienne, centré sur Noctis Labyrinthus et Syria Planum, dont l'extension occidentale concentre une douzaine de volcans majeurs. Parmi eux, l'alignement de trois grands volcans boucliers — Arsia Mons, Pavonis Mons et Ascraeus Mons — constitue l'ensemble de Tharsis Montes, prolongé au nord-est par le groupe d'Uranius. Les environs immédiats d'Olympus Mons, qui se fondent dans la plaine d'Amazonis Planitia, sont situés environ 1 500 m sous le niveau de référence martien.

|

| |

| Carte de la région d'Olympus Mons et de la chaîne de Tharsis Montes. | Topographie d'Olympus Mons par le MOLA. |

Topographie

|

| |

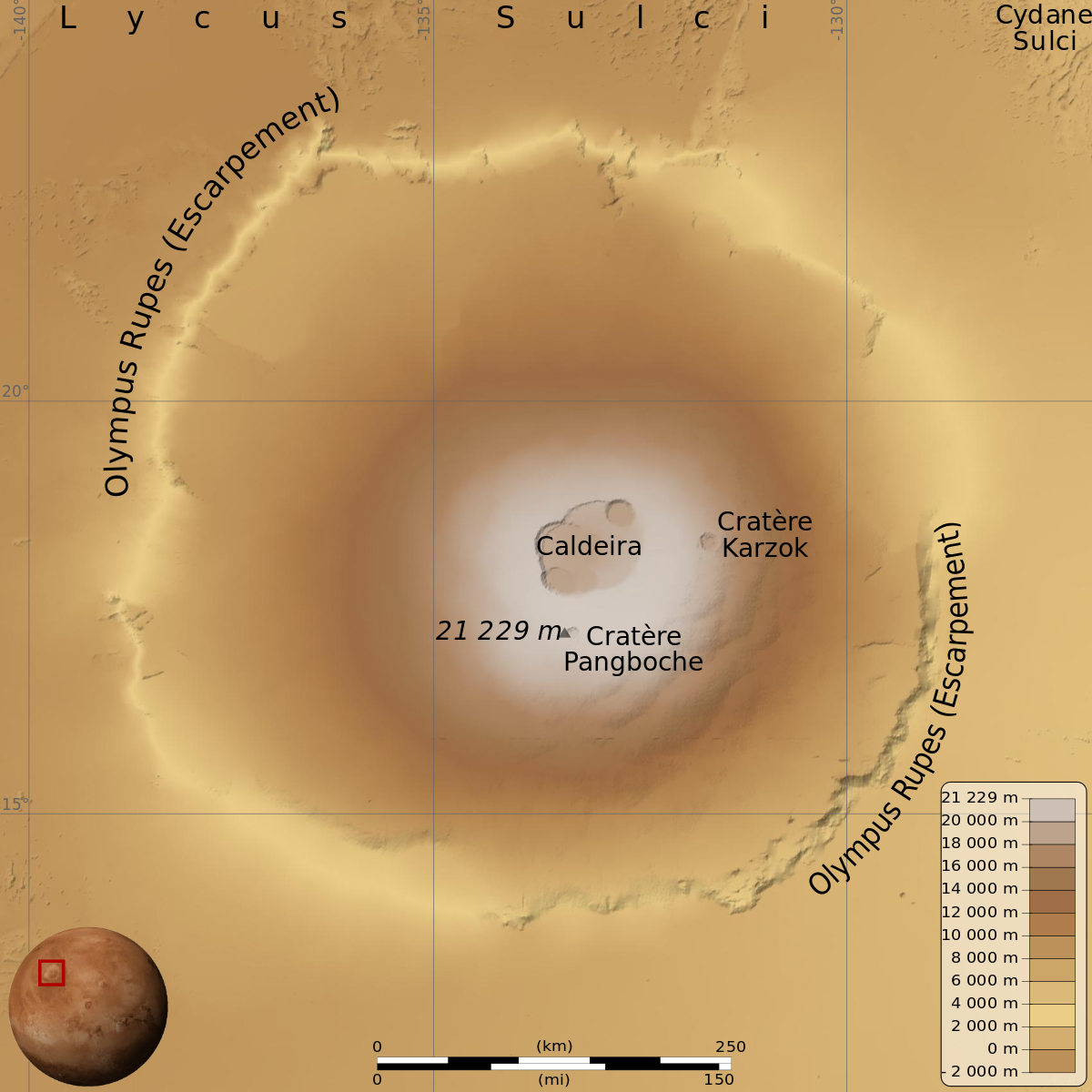

| Carte topographique d'Olympus Mons. |

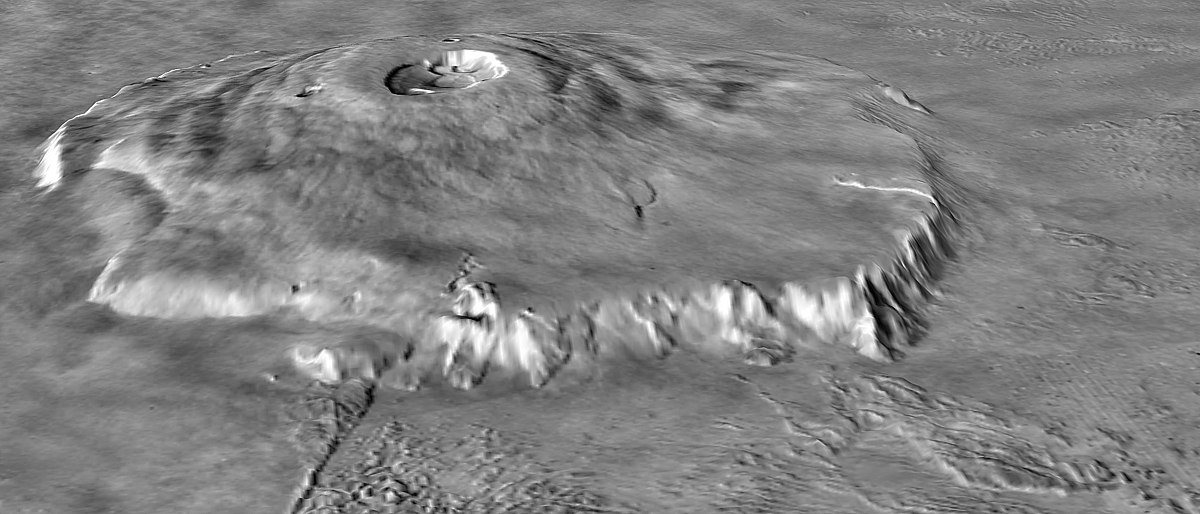

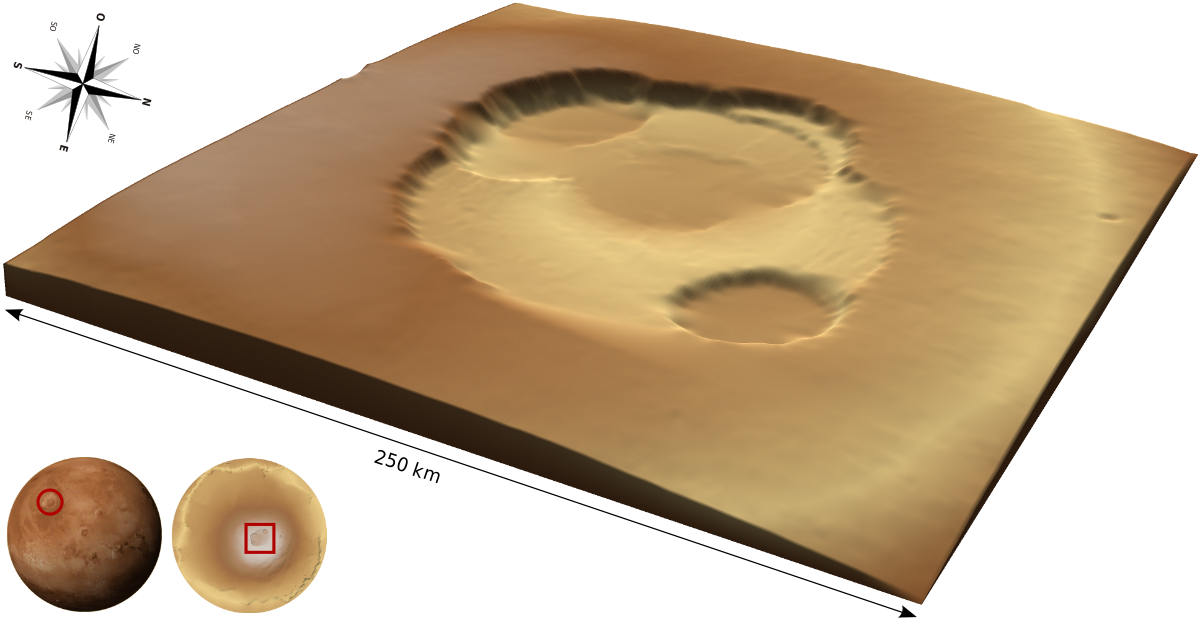

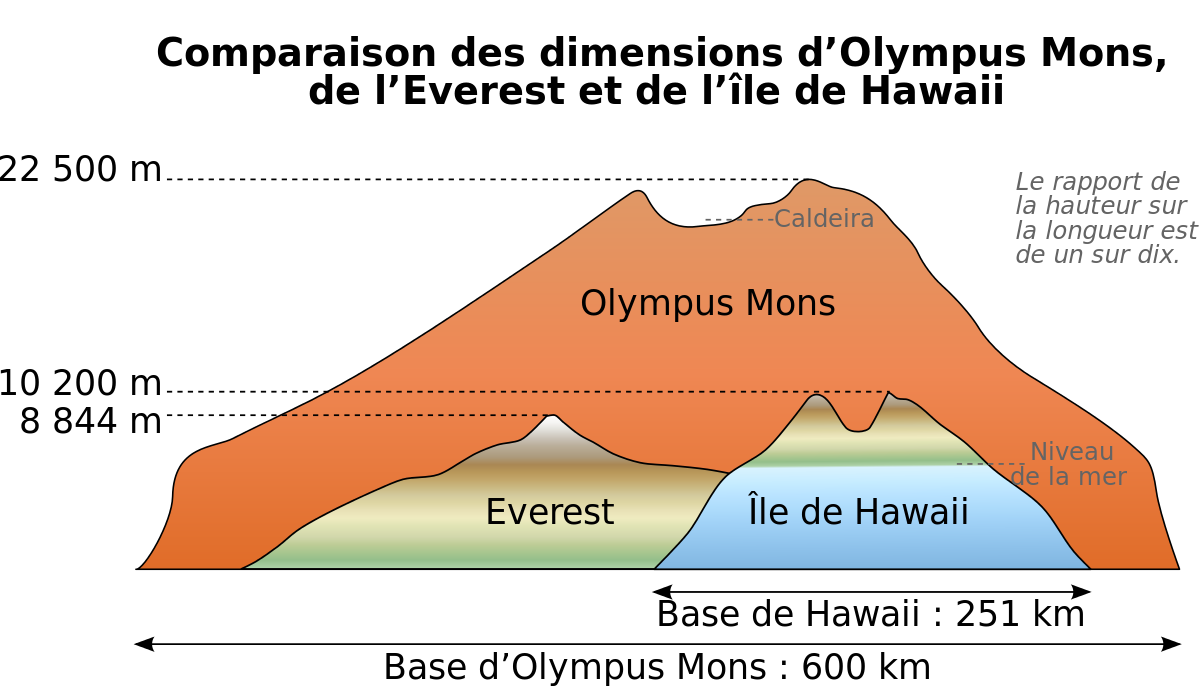

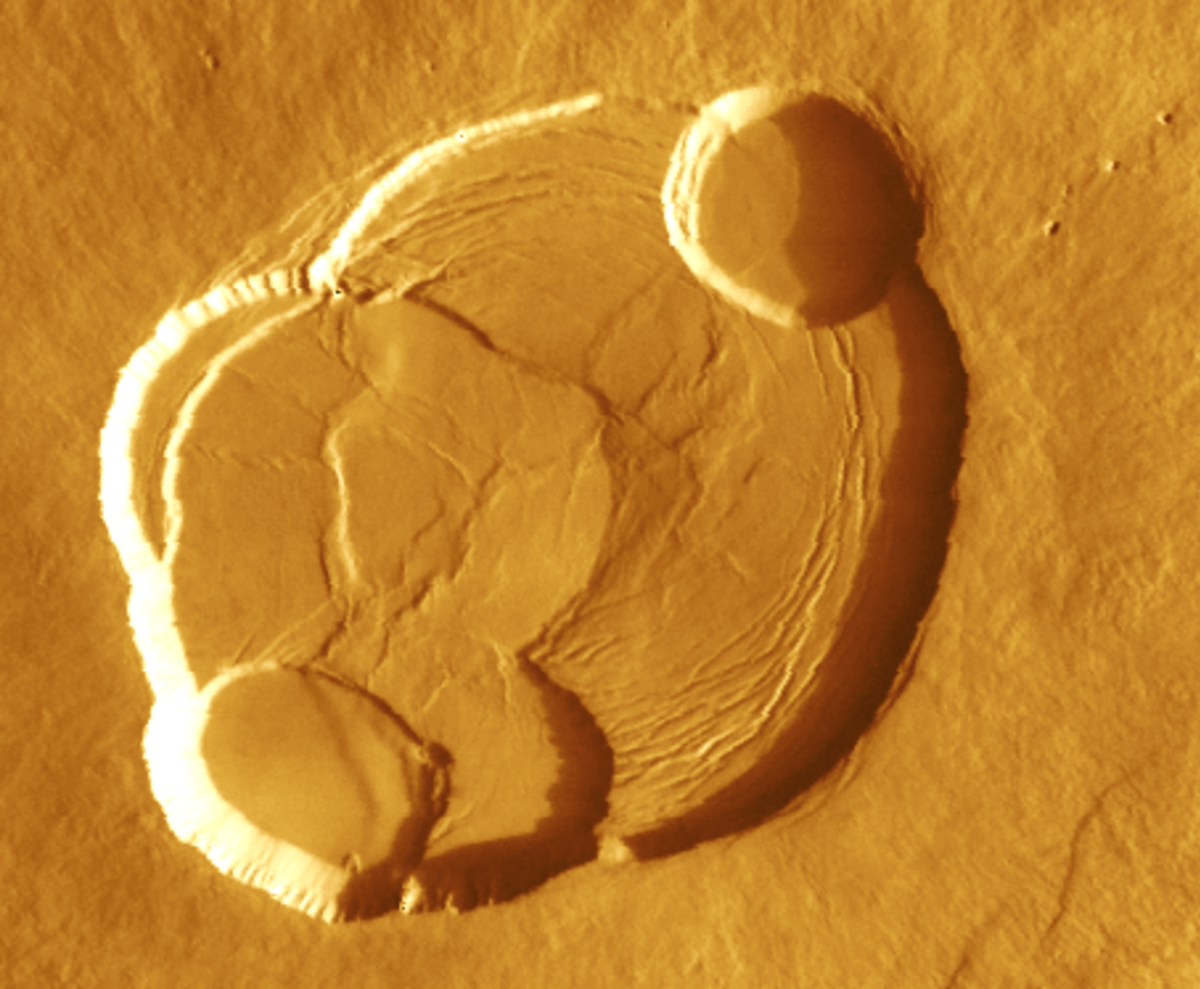

L'édifice central s'élève à 22,5 kilomètres en moyenne au-dessus de sa base — soit deux fois et demie la hauteur de l'Everest par rapport au niveau de la mer et plus du double de celle du Mauna Kea par rapport à sa base — et à 21,2 kilomètres au-dessus du niveau de référence martien. Large de 648 km, il possède à son sommet une caldeira complexe d'environ 80 × 60 km résultant de la coalescence d'au moins six cratères enchevêtrés, attestant l'histoire mouvementée de la caldeira avec notamment la présence de grabens résultant de l'effondrement de la surface dans une faille.

Il est entouré d'une falaise formant un escarpement continu sur toute sa circonférence, d'une hauteur de 2 à 6 km. Au-delà de cet escarpement se trouve une zone souvent appelée « l'auréole » du volcan, constitué de crêtes et de grands blocs s'étendant jusqu'à un millier de kilomètres de la caldeira. Ceci met en évidence l'expansion et la modification de la surface liées à l'activité glaciaire.

L'inclinaison des pentes du volcan est voisine de 5° en moyenne, atteignant 30° au niveau de l'escarpement périphérique.

À proximité de la caldeira se trouvent deux cratères d'impact. À une vingtaine de kilomètres au sud, le cratère Pangboche a un diamètre de 10,4 km. Il a été nommé par l'Union astronomique internationale en 2006 d'après une localité du Népal située à vingt kilomètres du sommet de l'Everest. C'est sur le rebord ouest de ce cratère que se trouve le point le plus haut d'Olympus Mons, à 21 229 m au-dessus du niveau de référence. Le cratère Karzok, situé à une quarantaine de kilomètres à l'est de la caldeira, a un diamètre de 15,6 kilomètres. Il a été nommé d'après une localité du Cachemire indien. D'autres cratères d'impact sont également visibles sur les flancs du volcan.

Géologie

Olympus Mons est un volcan bouclier, le résultat de l'empilement d'une lave très fluide émise par des cheminées volcaniques sur une durée suffisamment longue. Sur Terre, un tel volcan résulte d'épanchements de laves pauvres en silice qui s'écoulent facilement sur de grandes distances, formant des structures aplaties s'étalant sur des surfaces très importantes, contrairement, par exemple, aux stratovolcans, dont le cône, bien formé, a une base bien plus restreinte. Le type même de volcan bouclier est, sur Terre, le Mauna Loa, à Hawaï ; le Piton de la Fournaise, à la Réunion, en est un autre, plus petit mais très actif.

En raison de la nature fluide de ses laves, un volcan bouclier est bien plus large que haut. L'inclinaison moyenne des pentes d'Olympus Mons varie ainsi entre 5° et 10° de façon progressive, avec parfois cependant quelques ruptures de pente.

Datation

En 2004, la caméra stéréo haute résolution (HRSC) de la sonde européenne Mars Express a identifié, sur les flancs d'Olympus Mons, des coulées de lave datées d'à peine 2 millions d'années. La jeunesse de celles-ci à l'échelle géologique suggère que le volcan pourrait encore être en activité. Le volcan lui-même se serait formé au Noachien, il y a plus de 3,8 milliards d'années, et l'activité la plus récente dans les caldeiras serait intervenue il y a entre 150 et 100 millions d'années.

Les volcans boucliers martiens atteignent des tailles gigantesques par rapport à leurs équivalents terrestres en raison de l'absence de tectonique des plaques sur Mars : la croûte martienne demeure immobile par rapport aux points chauds, qui peuvent ainsi la percer au même endroit pendant de très longues périodes de temps pour donner naissance à des édifices volcaniques résultant de l'accumulation de laves pendant parfois plusieurs milliards d'années (3,8 milliards d'années dans le cas d'Olympus Mons), alors que, sur Terre, le déplacement des plaques lithosphériques au-dessus de ces points chauds conduit à la formation d'un chapelet de parfois plusieurs dizaines de volcans, chacun ne demeurant actif que pendant quelques millions d'années, ce qui est bien trop bref pour permettre la formation de structures aussi imposantes que sur Mars. L'archipel d'Hawaï est le meilleur exemple terrestre illustrant le déplacement d'une plaque tectonique au-dessus d'un point chaud, en l'occurrence de la plaque pacifique au-dessus du point chaud d'Hawaï ; de la même façon, l'archipel des Mascareignes résulte du déplacement de la plaque somalienne au-dessus du point chaud de la Réunion.

Les investigations récentes menées par les différentes sondes spatiales en orbite autour de Mars indiquent toutes que la surface martienne a fait l'objet de transformations significatives jusqu'à un passé parfois très récent (d'un point de vue géologique), de seulement quelques millions d'années. Olympus Mons n'échappe pas à la règle, et, outre des coulées de lave, des phénomènes de nature tectonique et même hydrologique datés de seulement 40 à 25 Ma ont été identifiés sur le flanc oriental du volcan.

Escarpement

L'escarpement et l'auréole sont tous deux mal compris. La falaise résulterait de glissements de terrain et l'auréole proviendrait des matériaux entassés au bas de ces glissements. Noter que les coulées de lave s'étendent au-delà de l'escarpement.

L'escarpement qui entoure la montagne à sa base aurait été formé par des glissements de terrain induits par une fonte massive du permafrost ou par un soulèvement tectonique. Les structures linéaires en forme de crêtes présentes autour du volcan au-delà de l'escarpement seraient quant à elles des dykes mis en place après les dernières coulées de lave ayant atteint la base du volcan. Ces dykes formeraient des structures parallèles ou radiatives, traduisant ainsi des intrusions dans le sol martien. Selon d'autres théories, ces structures seraient les restes des glissements de terrain ayant conduit à la formation de l'escarpement. Une autre théorie propose que l'escarpement serait une résultante de l'érosion qui aurait dégagé le cœur du volcan et déblayant des terrains plus tendres qui constituaient les premiers contreforts de la montagne. Une autre théorie sur la formation de l'escarpement et de ces structures linéaires fait intervenir des glaciers. Cette théorie propose qu'Olympus Mons est à l'origine un volcan sous-glaciaire formé sous une épaisseur de deux à trois kilomètres de glace. Construit sur le même mode que les tuyas terrestres, la lave se serait empilé en formant l'escarpement. La glace disparue, les auréoles de matériaux situés à la base de l'escarpement se seraient alors formés par des glissements de terrain, faisant d'eux les structures les plus jeunes d'Olympus Mons et non les plus anciennes comme il a été proposé depuis leur découverte.

Climat

Une erreur courante consiste à croire que le sommet d'Olympus Mons se situe au-dessus de l'atmosphère martienne. La pression atmosphérique au sommet est à peu près 2 % de celle de la surface martienne. Par comparaison, la pression atmosphérique au sommet de l'Everest est à peu près 25 % de celle observée au niveau de la mer. Malgré cela, les poussières atmosphériques sont tout de même présentes et une couverture nuageuse de glace de dioxyde de carbone est toujours envisageable au sommet d'Olympus Mons. Les nuages de glace d'eau ne peuvent en revanche pas s'y développer. Bien que la pression atmosphérique martienne moyenne représente moins de 1 % de la pression terrestre, la plus faible gravité locale permet à l'atmosphère de s'étendre beaucoup plus haut en altitude.

La présence d'Olympus Mons affecte grandement la circulation atmosphérique, parfois jusqu'à une altitude d'une cinquantaine de kilomètres. Ainsi, l'atmosphère située sur les flancs du volcan, réchauffée par les rayons du soleil, serait parcourue par des mouvements ascensionnels. Cet air réchauffé se refroidirait en altitude et retomberait à distance du volcan. À proximité de la surface martienne, l'air serait comprimé et se réchaufferait.

Une zone plus chaude entoure Olympus Mons à 10° environ du sommet du volcan. Cette zone, circulaire, large de 5 à 7° et située à environ cinq kilomètres d'altitude, se trouve à la base de l'escarpement et présente une élévation de température pouvant atteindre 30 K de plus que les zones environnantes.