Olivier européen - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Mythes et réalités historiques

Histoire

L'expansion de l'olivier est liée à l'installation du climat méditerranéen, car la contrainte climatique est la donnée fondamentale pour la culture de cet arbre. Ce type de climat est apparu progressivement depuis environ 10 000 ans avant notre ère, s'installant d'abord en Méditerranée orientale, pour s'étendre ensuite, durant plusieurs millénaires, à l'Ouest et au Nord du bassin méditerranéen. Des études biologiques réalisées par G. Camps en 1970 montrent que l'olivier sauvage existait au Sahara environ 11 000 ans avant notre ère. Les dernières analyses des pollens de différents arbres à feuillages caducs et dominants semblent montrer que ce changement climatique s'est développé environ 8 000 ans avant notre ère, au Sud-Est de l'Espagne, remontant lentement vers le Nord.

Selon les archéologues, la domestication de l'olivier aurait eu lieu environ entre 3 800 et 3 200 avant J.-C., soit il y a six millénaires. Des études archéo-biologiques et l'étude génétique des populations d'oléastres et des variétés d'oliviers montrent que la domestication s'est produite indépendamment dans plusieurs régions du bassin méditerranéen, et s'est très probablement réalisée sur une longue période.

Des recherches archéologiques montrent que l'on extrayait déjà l'huile dès le IVe millénaire av. J.-C. en Syrie et à Chypre, ainsi qu'en Crète vers -3500 ans avant notre ère. Puis vers -1700 ans, la technique s'améliora et les premiers « pressoirs à arbre » simples apparurent à Ougarit (actuellement Ras Shamra en Syrie).

Le commerce de l'huile apparut dès l'âge du bronze, et les Hittites d'Anatolie s'en procuraient sur la côte de l'Asie Mineure, alors que les pharaons d'Égypte et les rois de Mésopotamie en achetaient en Syrie. Dans les palais minoéens de Crète, l'huile était entreposée, en grande quantité, dans des vases appelés pithoi, et dans les palais mycéniens de la Grèce continentale, on a retrouvé de nombreuses jarres à huile et des tablettes écrites en linéaire B mentionnant l'idéogramme de l'huile (élaion). Ce commerce était très contrôlé, car l'huile était fortement liée au pouvoir économique et religieux.

Après une récession due à la disparition de plusieurs États orientaux vers -1200 ans, l'expansion démographique de l'âge du fer en Méditerranée entraîna la création de nombreuses colonies par les Phéniciens en Afrique du Nord (Carthage), et au sud de l'Espagne, ainsi que par les Grecs en Asie Mineure, dans les îles de la mer Égée, en Sicile, et dans le Sud de l'Italie et de la France (Marseille). Ils y importèrent leur culture de l'olivier et développèrent son commerce. Selon Pline l'Ancien, l'olivier était absent de l'Italie sous le règne de Tarquin l'Ancien (-616 à -579). Au VIe siècle av. J.-C. le magistrat et sage grec Solon promulgua des lois autorisant les Athéniens à faire le commerce de l'huile d'olive. Au IVe siècle av. J.-C., Alexandre le Grand conquit la Méditerranée orientale, ainsi que l'Empire perse, et le commerce se développa encore plus.

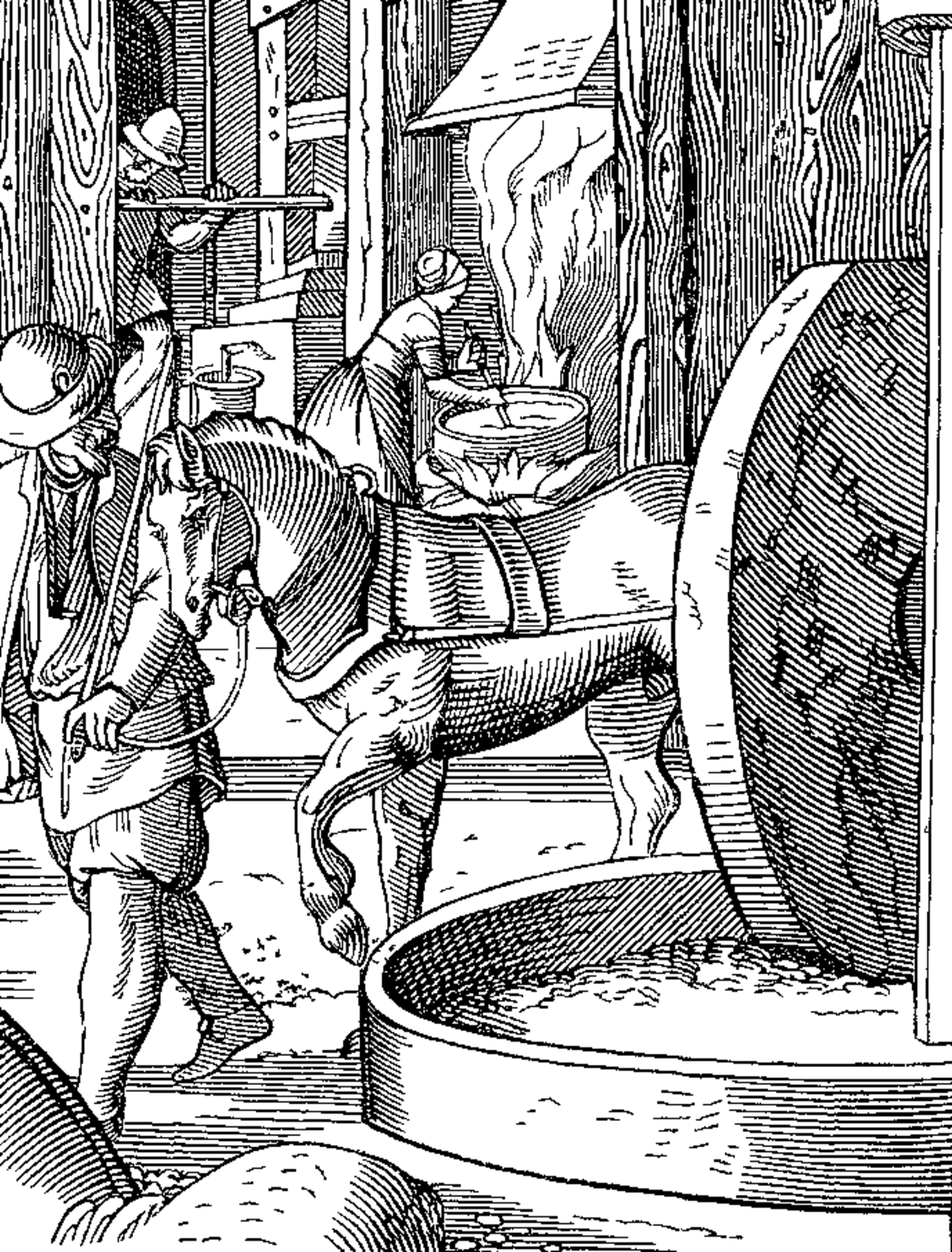

Durant les siècles qui suivirent, face à la demande croissante d'huile pour l'alimentation, l'éclairage, les soins, ou les pratiques sportives et religieuses, on développa de nouvelles méthodes de production et on rédigea des manuels techniques, comme ceux du botaniste grec Théophraste, des agronomes latins Caton, Pline et Columelle (originaire d'Espagne), ainsi que du Carthaginois Magon. L'unification des pays riverains du Mare Nostrum par l'Empire romain facilita encore plus le commerce et la production, qui devint quasiment semi-industrielle dans certaines régions de l'Espagne et de l'Afrique du Nord, par la promulgation de lois comme la Lex Manciana au IIe siècle encourageant les plantations et l'irrigation dans les domaines impériaux.

La chute de l'Empire romain, l'extension du christianisme, puis de la civilisation arabo-musulmane entraînèrent un changement des modes de consommation, des zones de production et des circuits commerciaux. Génois et Vénitiens profitèrent des croisades pour développer un commerce actif et très fructueux avec l'Orient et donner une impulsion à l'oléiculture pour répondre aux nouveaux besoins créés par la fabrication du savon (apparu au IXe siècle) et l'apprêtage du textile.

À partir du XVIe siècle s'ouvrit une ère d'expansion continue, qui va conduire l'olivier à son extension territoriale maximale, sous l'influence de la demande croissante, d'une société occidentale de plus en plus industrialisée, pour les savonneries, le textile et la mécanique. Avec la découverte du Nouveau Monde, les Espagnols introduisirent l'olivier dans leurs anciennes colonies des Amériques, comme l'Argentine, le Mexique, le Pérou (en 1560), le Chili et la Californie. Et c'est au XIXe siècle, lors de l'apogée de la démographie des campagnes et de la colonisation européenne, que l'olivier connut son extension maximale. Bien que la superficie des oliveraies ait diminué au cours du XXe siècle, les gains de productivité dans la culture des oliviers et l'extraction de l'huile ont conduit au quintuplement de la production mondiale d'huile d'olive entre 1903 et 1998.

Longévité

Avec son tronc sculpté par l'âge et sa toison de feuilles persistantes et argentées, la longévité de cet arbre légendaire peut dépasser celle du chêne. Cette caractéristique remarquable, souvent associée à une croissance clonale, explique probablement le maintein de populations sauvages dans des zones très arides comme le Hoggar ou aucune régénération par voie sexuée n'a été observée. Chargé de légendes, l’olivier millénaire est un arbre symbole et les peuples du pourtour méditerranéen qui se nourrissent de ses fruits possèdent en commun les gestes ancestraux de sa culture. En Provence, on dit qu' "à 100 ans, un olivier est un jeune homme".

Malheureusement, il n'est pas possible de connaître l'âge d'un olivier avec certitude. La dendrochronologie est extrêmement difficile à réaliser car l'olivier est un bois dur, dense, veiné et de croissance irrégulière, ce qui rend aléatoire l'individualisation et le comptage des cercles de croissance. L'âge d'un individu ne peut par conséquent qu'être une estimation basée sur des indices indirects — diamètre, aspect, documents historiques — qui se révèlent souvent peu fiables et amènent à des estimations parfois bien éloignées de l'âge réel.

À l'état naturel, lorsqu'un olivier vieillit, il produit des rejets appelés « souquets », à partir de sa souche, et, ainsi, ne meurt effectivement jamais de vieillesse. Le nouvel arbre qui le remplace n'est pas un autre olivier, mais un autre lui-même, une nouvelle expression du même génotype. L'olivier peut cependant mourir par l'effet du gel, de l'humidité du sol, d'un échec dans la lutte pour l'occupation de l'espace vital avec les espèces concurrentes, et probablement de sécheresse. Un dicton provençal dit qu'« autant le figuier que l'olivier ne meurent pas sans héritier ».

Les plus vieux troncs que l'on puisse observer sont cependant ceux des arbres cultivés, car les cultivateurs éliminent régulièrement les rejets, s'ils veulent conserver le tronc ancêtre. Si cet entretien est interrompu, les vieux arbres s'empressent de donner de nombreuses jeunes pousses.

Pline l'Ancien parla d'un olivier sacré en Grèce dont l'âge était de plus de 1600 ans. Plusieurs oliviers du Jardin de Gethsémani à Jérusalem, dont le nom provient des mots hébreux gat shemanim signifiant « pressoir à olives », sont réputés dater de l'époque de Jésus. La tradition fait remonter certains oliviers italiens à l'époque de l'Empire romain. Cependant, l'âge d'un olivier crétois a pu être estimé à plus de 2000 ans, et un autre sur l'île de Brijuni (Brioni), dans la province d'Istrie en Croatie, donne toujours régulièrement des fruits malgré son âge d'environ 1600 ans. Un olivier situé à Santu Baltolu di Carana dans l'île italienne de Sardaigne, et surnommé avec respect l'« Ozzastru » (« l'Oléastre » en langue sarde, Olea europaea L. var. sylvestris) par les habitants de la région, est réputé être vieux d'au moins trois millénaires selon différentes études. Il existe au Sud-Liban un arbre vieux de 2700 ans dans le village de Chaqra dénommé l'arbre des Perses. À Roquebrune-Cap-Martin (Alpes-Maritimes), un vénérable olivier âgé de plus de deux mille ans affiche un impressionnant vingt mètres de tour de tronc avec de multiples rejets. Aux abords du pont du Gard, on trouve trois oliviers millénaires, dont l'un a été planté en l'an 938, en Espagne, puis ramené et transplanté près du pont du Gard. En 2007, il continuait à donner des fruits. Les deux autres oliviers en sont à peu près contemporains.

Aux dires des Grecs, l'olivier le plus vieux du monde, 3000 ans environ, se trouverait dans le village de Vouves dans l'Ouest de la Crète.

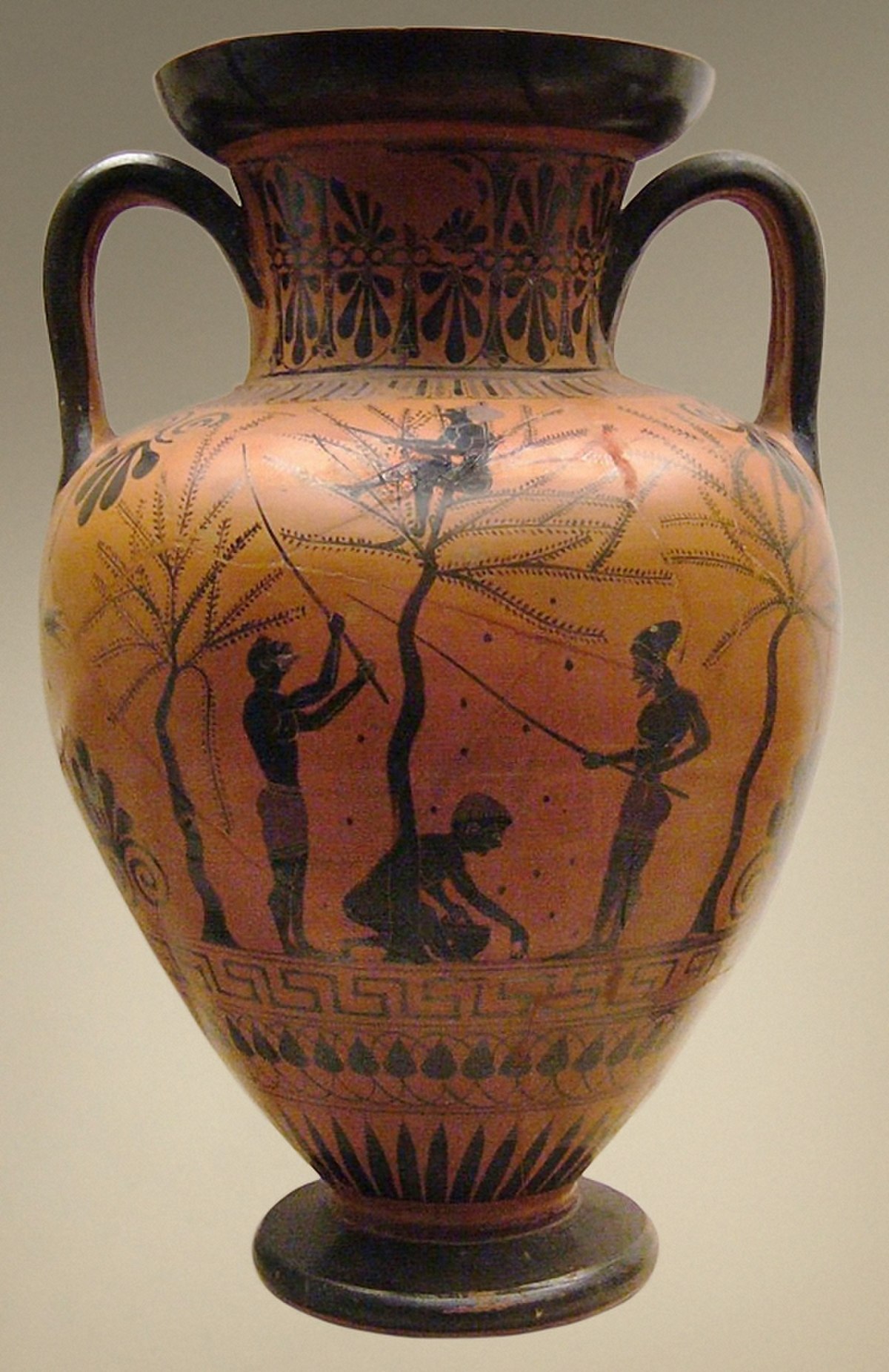

Mythes et symboles

Depuis l'Antiquité, l'olivier que la déesse Athéna fit sortir de terre, est le symbole de la ville grecque éponyme et représente la force et la victoire, la sagesse et la fidélité, l'immortalité et l'espérance, la richesse et l'abondance. Selon la légende de Cécrops, Athéna et Poséidon se disputèrent la possession de l'Attique. Ils choisirent comme arbitre Cécrops, le premier roi du territoire. Poséidon frappa l'Acropole de son trident, en fit jaillir une source d'eau salée et offrit à Cécrops un magnifique étalon noir capable de faire gagner toutes les batailles. Athéna gratta sa lance et fit naître de la terre brûlée par le soleil un arbre immortel permettant de nourrir et de soigner les hommes : l’olivier. Cécrops jugea le présent de la déesse bien plus utile pour son peuple, et c'est elle qui devint la protectrice d'Athènes. Selon Varron, Cécrops demanda aux habitants et aux habitantes d'Athènes de choisir leur protecteur. Les hommes choisirent Poséidon tandis que les femmes choisirent Athéna, et, plus nombreuses d'une voix, firent pencher la balance sa faveur. Selon la mythologie grecque, l'arme la plus puissante d'Hercule était sa massue taillée dans un tronc d'oléacée. Dans l'Odyssée d'Homère, le pieu avec lequel Ulysse crève l'oeil du cyclope Polyphème est taillé dans un olivier, symbole de sagesse et de force, tout comme le lit conjugal de Pénélope, symbole de patience et de fidélité. Les Grecs récompensaient les héros des Jeux olympiques antiques par des branches d'olivier et des jarres d'huile d'olive.

L'olivier est aussi une des plantes les plus citées dans la Bible, où la colombe lâchée par Noé après le Déluge revint tenant en son bec un rameau d'olivier, après avoir trouvé une terre émergée, où Jacob enduisit d'huile d'olive la pierre de Beth-El après sa vision de l'échelle céleste. Dans le judaïsme et le christianisme, l'huile d'olive est utilisée pour les onctions sacramentelles et l’olivier symbolise la paix, la réconciliation, la bénédiction et le sacrifice; l'huile utilisée durant les rites du judaïsme doit avoir obligatoirement été pressée à la main.

Dans le Coran, l'olivier est un arbre béni, symbole de l'homme universel, et l'huile d'olive est source de lumière divine pour guider les hommes et en raison de la pureté de son huile. Selon certains ahadith rapportés par Sayyid Al-Ansari, Abdullah bin Umar et Abu Huraira dans les compilations de At-Tirmidhi et de Ibn Majah, Mahomet aurait dit : « Consommez de l’huile (d’olive) et frottez-vous en le visage, car elle provient d’un arbre béni ».

Sur le drapeau de l’ONU, la couronne de rameaux d’olivier entourant le monde symbolise la paix universelle. L’habit vert des membres immortels de l'Académie française doit son nom aux broderies vertes qui le décorent et qui représentent un motif de branche d’olivier. Ce motif ornait aussi naguère la pièce de monnaie française de un franc.