Nombre d'or - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Nature

Omniprésence

La thèse de l'omniprésence du nombre d'or est souvent reprise. Si un avis définitif sur ce phénomène est difficile à propos de l'œuvre des hommes, il est plus aisé de comprendre la différence d'opinion que soulève cette question pour les sciences de la nature. Elle provient de l'usage des critères utilisés pour lier ou non le nombre d'or avec un phénomène.

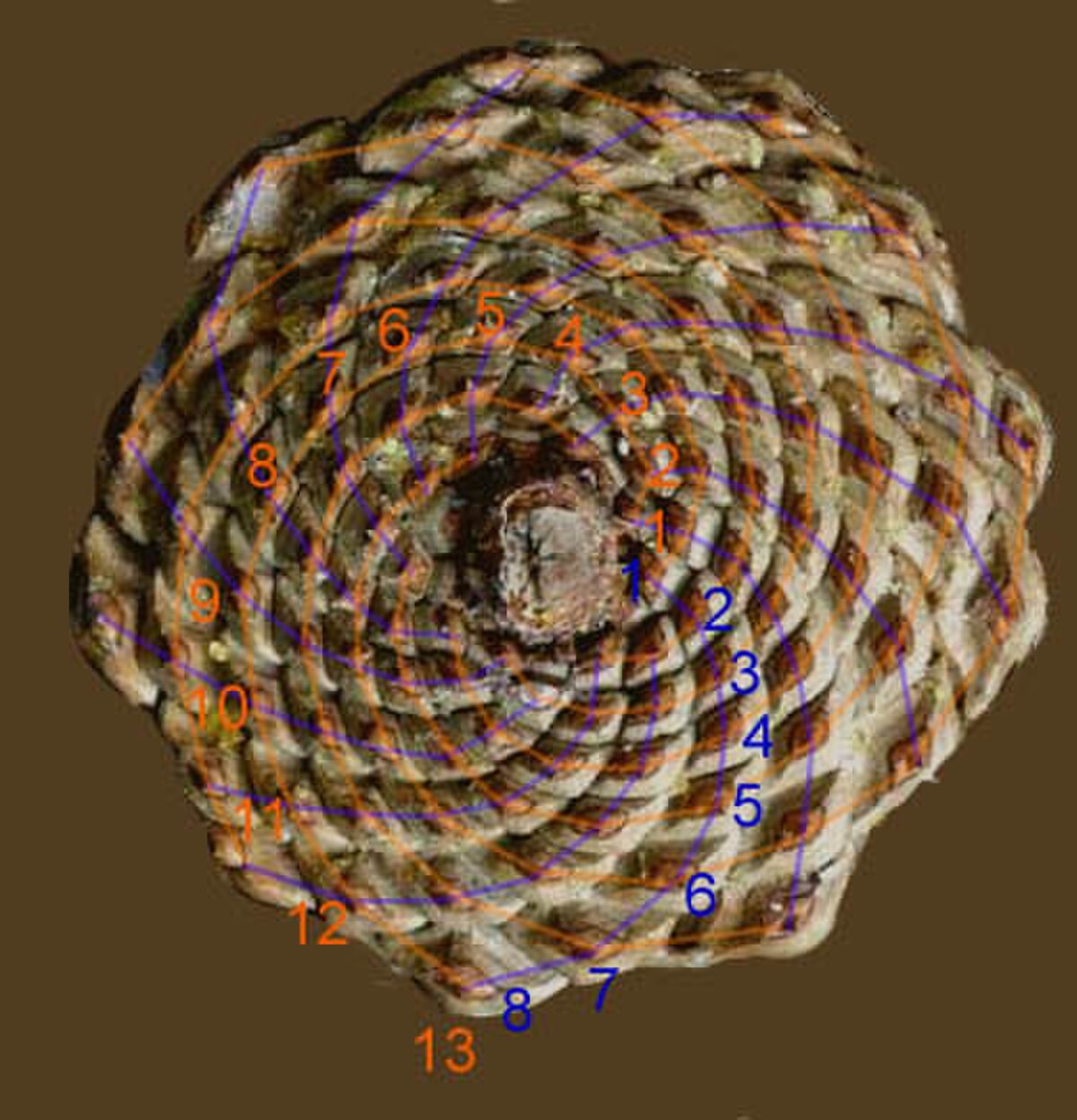

Dans le monde végétal, les écailles des pommes de pins engendrent des spirales particulières, dites logarithmiques. Ces spirales se construisent à l'aide d'un nombre réel non nul quelconque. S'il est égal au nombre d'or, les proportions correspondent à la moyenne et extrême proportion d'Euclide et la suite de Fibonacci apparaît. Ce phénomène se produit sur les étamines d'une fleur de tournesol. La présence du nombre d'or n'est pas controversée dans ce cas.

En revanche, le fait qu'une telle spirale puisse aussi se construire avec le nombre d'or est une raison insuffisante pour l'associer à n'importe quelle spirale logarithmique, comme celles que forment la coquille du mollusque le nautilus, les yeux sur les plumes d'un paon ou encore à certaines galaxies. Pour un spécialiste, l'absence de nombre d'or dans une spirale rend le concept caduc. Ni proportion d'or, ni suite de Fibonacci ne sont présents. Le nombre d'or n'offre aucune information sur son sujet d'étude.

En minéralogie, il existe des cristaux dont les atomes s'organisent selon un schéma pentagonal. Les proportions entre les côtés et les diagonales du pentagone font intervenir le nombre d'or. Il est aussi présent dans des structures dites quasi cristallines. Les atomes dessinent des triangles d'or qui remplissent l'espace sans pour autant présenter de périodicité, on obtient un pavage de Penrose. Pour la même raison que précédemment, le nombre d'or est présent et l'on retrouve la suite de Fibonacci. Le pentagone n'est pas présent dans tous les cristaux. La structure cubique à faces centrées d'un diamant ne fait pas intervenir le nombre d'or.

Ainsi, selon l'axe d'analyse, la réponse sur l'omniprésence du nombre d'or est différente. Pour un scientifique, spécialiste dans un domaine, l'usage du nombre d'or est finalement plutôt rare, limité à quelques sujets comme la phyllotaxie du tournesol ou la cristallographie du quartz. S'il recherche des concepts explicatifs pour mieux comprendre son domaine, la proportion d'Euclide est rarement de ceux-là. D'autres utilisent l'analogie ainsi que l'esthétique comme critère. La divine proportion est pour eux présente dans les cieux, la vie animale et végétale, les minéraux et finalement dans toute la nature.

Phyllotaxie

En biologie, l'ordonnancement des écailles d'une pomme de pin ou de l'écorce d'un ananas induit des spirales ordonnées par des nombres entiers, souvent associés au nombre d'or. Sur la figure de gauche, on observe 8 spirales, chacune formée de 13 écailles dans un sens et 13 spirales formées de 8 écailles dans l'autre sens. Les proportions de ces spirales ne sont pas très éloignées de celles d'une spirale d'or. Les nombres 8 et 13 sont deux nombres consécutifs de la suite de Fibonacci et leur rapport est proche du nombre d'or. Un phénomène analogue se produit avec les étamines des tournesols, cette fois avec les couples d'entiers (21,34), (34,55) et (55, 89). Chacun de ces couples correspond à deux entiers consécutifs de la suite de Fibonacci.

La phyllotaxie ne suit pas toujours les lois du nombre d'or. À droite, on voit un mécanisme analogue sur des feuilles, les deux spirales sont toujours logarithmiques mais ne suivent plus la proportion d'or. Les nombres de spirales dans un sens et dans l'autre sont égaux.

Ce mécanisme est régi par la règle dite de Hofmeister : Le primordium apparaît périodiquement dans le plus grand espace disponible. Un primordium correspond à un embryon de partie de plante : écaille, feuille, d'étamine, etc. Ce mécanisme est contrôlé par la production d'une substance inhibitrice, appelée morphogène, émise par les primordia. Ainsi une nouvelle pousse ne peut naître que le plus loin possible des précédentes.

Dans le cas de l'Achimenes erecta, la tige pousse rapidement par rapport à la feuille, la deuxième feuille naît dans la direction opposée, le rapport entre la croissance de la tige et le temps d'apparition d'un nouveau primordium fait que la troisième position la meilleure est à un angle d'un tiers de tour par rapport à la première feuille et deux tiers par rapport à la deuxième. Finalement on obtient l'apparition de trois feuilles, décalées d'un tiers de tour l'une par rapport à l'autre, puis d'un nouveau jeu de trois feuilles, décalé d'un sixième de tour par rapport au jeu précédent.

La pomme de pin suit la même règle pour le primordium de l'écaille. La croissance de la tige entre deux primordia est beaucoup plus modérée. Le troisième primordium naît en conséquence entre les deux premiers, avec un angle légèrement plus faible du côté du premier primordium, la tige ayant un peu grandi. Douady et Couder ont montré qu'un tel mécanisme produit deux jeux de spirales d'or de directions opposées dont les nombres de spirales par jeu correspondent à deux éléments consécutifs de la suite de Fibonacci. Plus la croissance entre l'apparition de deux primordia est petite, plus élevés sont les deux éléments consécutifs de la suite.

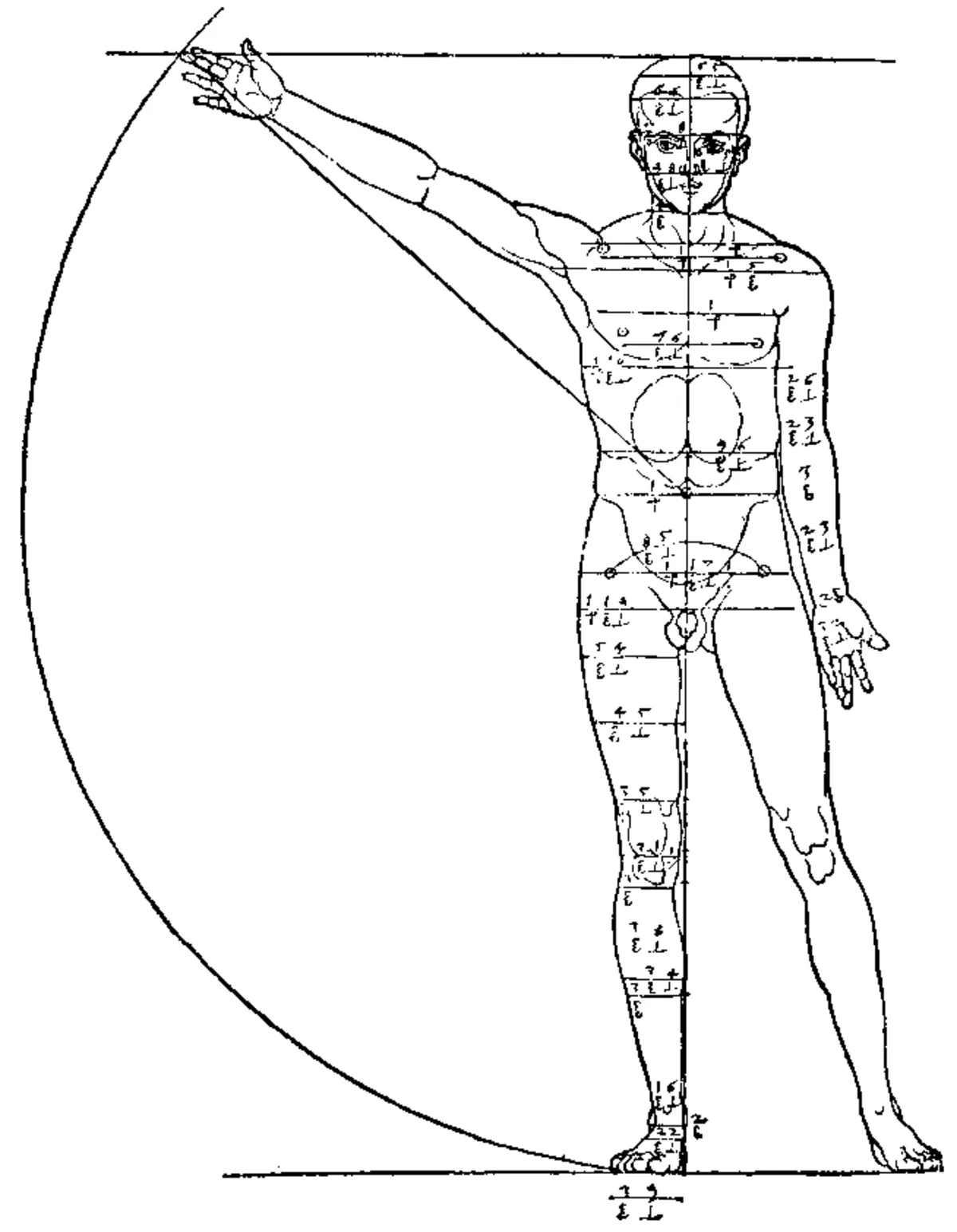

Corps humain

Le corps humain est un enjeu souvent corrélé à celui du nombre d'or. Il comporte différentes facettes. Tout d'abord scientifique, la question mainte fois posée est de savoir si le corps, à l'image de la fleur de tournesol, possède une relation plus ou moins directe avec le nombre d'or. En terme artistique, la divine proportion est-elle utilisable pour représenter le corps ? Il existe enfin un enjeu esthétique. Si le nombre d'or, comme le pense le compositeur Xenakis, est relié à notre corps, son usage peut être une technique pour obtenir de l'harmonie.

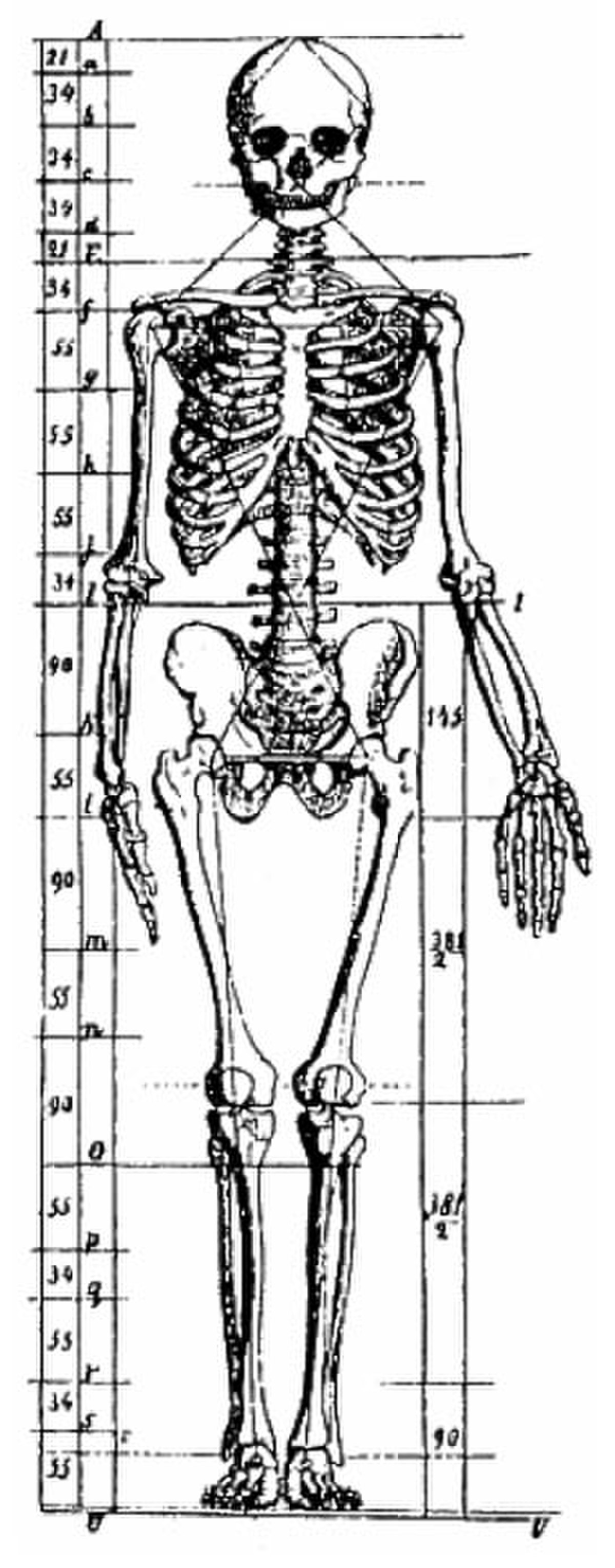

La première corrélation recherchée est dans les dimensions du corps humain. Elle débouche sur la tentative d'un système de mesure construit à l'aide du seul nombre d'or. Zeising fonde toute une anatomie sur cette arithmétique. Après un vif effet de mode, cette approche est finalement abandonnée. Ses proportions sont à la fois trop imprécises et ne correspondent que trop mal à l'anatomie du corps humain. Les proportions du crâne, par exemple, ne sont pas réalistes. D'autres raisons, plus profondes encore, sont la cause de l'abandon d'une démarche de cette nature. L'anatomie médicale n'est pas à la recherche d'une proportion particulière, mais des limites qui, si elles sont dépassées deviennent pathologiques. Elle utilise des fractions simples ainsi que des plages de longueur, mais jamais le nombre d'or. Là où certains voient une divine proportion, comme dans le rapport de la longueur de l'avant-bras sur celui de la main, l'anatomiste scientifique calcule le rapport entre la longueur de la main et celle de l'avant bras, il voit 2/3. La différence entre les deux approches, inférieure à 8 %, ne lui paraît pas justifier une telle complexité, au vu des variations observées entre les individus.

Une autre raison est fournie par S. J. Gould, un paléontologue. Les dimensions d'un être humain sont en constante évolution. En un siècle, le Français moyen a gagné 11 centimètres, et cette croissance n'est pas uniforme. Le jeu des proportions d'un corps humain est essentiellement dynamique, cet aspect rend difficile d'imaginer une proportion unique, clé universelle de l'anatomie humaine. Une approche de cette nature, trop normative et intemporelle, n'a pas beaucoup de sens scientifique en anatomie. Si cet axe de recherche n'est plus d'actualité, cela ne signifie pas l'abandon de la quête du nombre d'or dans le corps humain. Le cerveau est maintenant source d'attention. Cette théorie reste minoritaire et controversée.

Les contraintes artistiques sont de natures différentes. Les artistes, attentifs au travail des médecins, ont imaginé des modules ou systèmes de proportions, propres au corps humain. Le désir de le représenter impose une démarche de cette nature. Un très ancien module est celui des égyptiens, la classique proportion du rapport de la taille complète à la hauteur du nombril est estimé à 19/11, relativement loin du nombre d'or. Les modules sont, en général, purement fractionnaires. Tel est le cas de celui inventé par les égyptiens, par Polyclète, qui nous est rapporté par Vitruve, de celui de Cousin, de Vinci ou de Dürer . Il est néanmoins difficile d'en déduire que Dürer croyait en un canon universel. Il initie une conception fondée sur la pluralité des types de beauté, ayant chacune ses proportions propres.