Nickel de Raney - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Propriétés

Le nickel de Raney ressemble à une très fine poudre grise. À l'échelle microscopique, chaque particule de poudre ressemble à un réseau tridimensionnel, avec des pores de formes et de tailles irrégulières dont la plus grande partie est formée au cours de l'étape de lixiviation. Les principales particularités du nickel de Raney sont sa stabilité thermique et structurale, et sa très grande surface spécifique active pour l'adsorption des gaz. Ces propriétés sont directement liées au procédé d'activation, et contribuent à son pouvoir catalytique élevé.

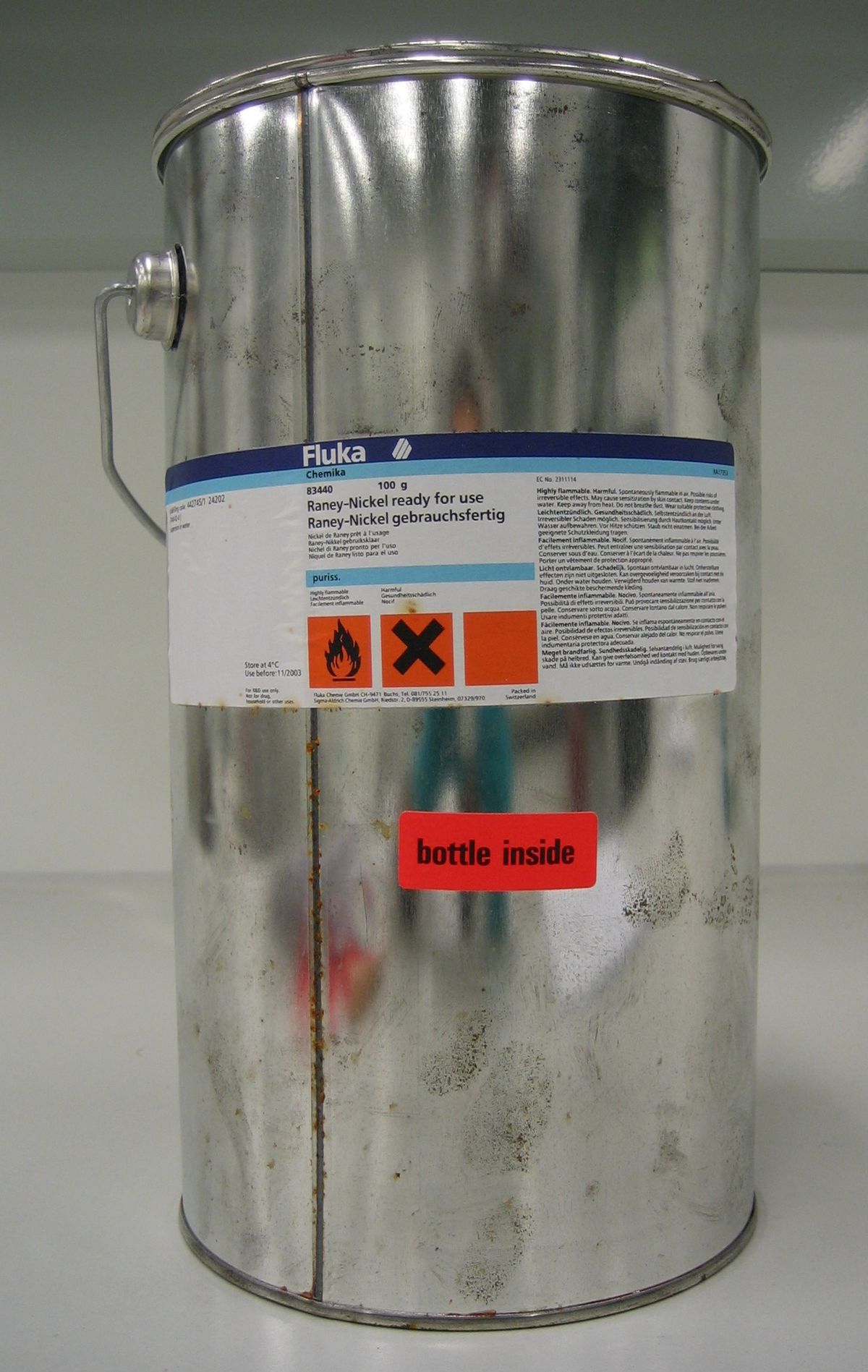

Au cours de l'étape d'activation, l'aluminium est éliminé des phases NiAl3 et Ni2Al3 présentes dans l'alliage, la majeure partie de l'aluminium qui n'est pas éliminé étant contenu sous forme NiAl. La dissolution de l'aluminium contenu dans certaines phases et pas dans d'autres est connue sous le nom de « lixiviation sélective ». Il a été montré que c'est la phase NiAl qui contribue à la stabilité thermique et structurale du catalyseur. Du fait de la présence de cette phase, le nickel de Raney est assez résistant vis-à-vis de la décomposition (rupture ou vieillissement). Cette résistance permet au nickel de Raney d'être stocké et réutilisé durant de longues périodes, même si un catalyseur fraîchement préparé est généralement préféré en laboratoire. Pour cette raison, le nickel de Raney est disponible commercialement sous forme « active » (avec hydrogène adsorbé) et « inactive » (sans hydrogène adsorbé).

La surface spécifique est généralement déterminée par des mesures d'adsorption d'un gaz, qui s'adsorbe de manière préférentielle sur les surfaces métalliques comme l'hydrogène. Il a été montré en utilisant ce type de mesures que pratiquement toute la surface des particules du catalyseur est constituée d'atomes de nickel. Le nickel étant le métal actif du catalyseur, une surface constituée préférentiellement de nickel implique une surface importante de disponible permettant à de nombreuses réactions de se produire de manière simultanée (ce qui correspond donc à un pouvoir catalytique élevé). Le nickel de Raney disponible commercialement possède une surface spécifique de nickel moyenne de l'ordre de 100 m² par gramme de catalyseur.

Le nickel de Raney possédant un pouvoir catalytique élevé et l'hydrogène s'adsorbant dans ses pores, c'est un catalyseur très utile pour de nombreuses réactions d'hydrogénation. Sa stabilité structurale et thermique (par exemple le fait qu'il ne se décompose pas aux températures élevées) permet de l'utiliser dans une grande gamme de conditions opératoires. Par ailleurs, la solubilité du nickel de Raney est négligeable dans la plupart des solvants couramment utilisés en laboratoire, à l'exception des acides minéraux comme l'acide chlorhydrique, et sa densité relativement élevée (entre 6 et 7 g/cm³) rend plus facile sa séparation de la phase liquide en fin de réaction. Enfin, les propriétés magnétiques de ce solide permettent de le séparer facilement d'une phase aqueuse par simple utilisation d'un aimant.

Fabrication

Fabrication de l'alliage

L'alliage est préparé industriellement par fusion du nickel (dans le cas du nickel de Raney, mais il est possible de préparer également des catalyseurs de type Raney à partir d’autres métaux comme le fer ou le cuivre) et de l'aluminium dans un creuset. L’alliage encore en fusion subit une trempe. Le mélange solide obtenu est alors finement broyé. La poudre peut alors être tamisée pour obtenir une gamme de tailles de particules contrôlée, en fonction de l'application pour laquelle le catalyseur est fabriqué.

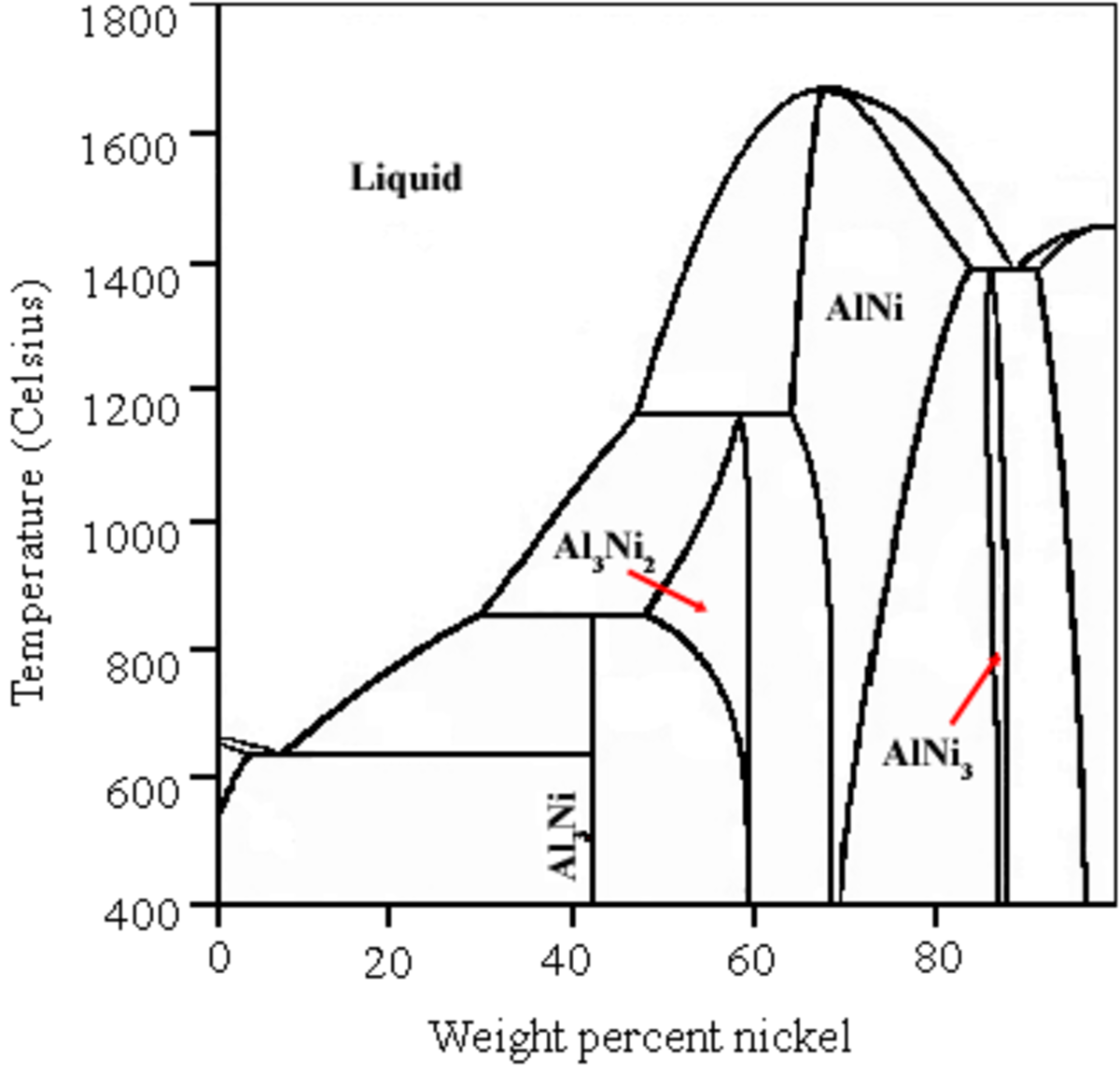

La composition initiale de l'alliage est un facteur important parce que la trempe produit de nombreuses phases nickel-aluminium différentes qui ont des propriétés de lixiviation distinctes, ce qui a une influence importante sur la porosité du catalyseur en fin de procédé. Les alliages les plus couramment utilisés dans l'industrie contiennent au départ la même quantité de nickel que d'aluminium (en masse), ce qui correspond d'ailleurs au ratio utilisé par Murray Raney lors du développement du catalyseur.

Au cours de l'étape de trempe, de petites quantités d'un troisième métal, comme le zinc ou le zirconium, peuvent être ajoutées. Cet ajout permet d'augmenter le pouvoir catalytique, si bien que le troisième métal est généralement appelé « promoteur ». L'ajout d'un promoteur change la nature de l'alliage et son diagramme de phase (l'alliage devient un ternaire), ce qui induit des propriétés de trempe et de lixiviation différentes.

Activation

La structure poreuse du catalyseur est obtenue par dissolution sélective de l'aluminium de l'alliage en utilisant une solution aqueuse de soude. La réaction de lixiviation correspond de manière simplifiée à l'équation suivante :

- 2Al + 2NaOH + 6H2O → 2Na[Al(OH)4] + 3H2

La formation d'aluminate de sodium (Na[Al(OH)4]) nécessite l'utilisation d'une solution de soude fortement concentrée pour éviter la formation d'hydroxyde d'aluminium qui précipiterait sous forme de bayerite. Les solutions utilisées ont donc des concentrations qui peuvent atteindre 5 moles par litre. La précipitation de bayerite entraînerait un remplissage des pores formés au cours de la lixiviation et donc une perte de surface spécifique avec pour conséquence une diminution de l'efficacité du catalyseur.

La température à laquelle a lieu la lixiviation de l'alliage a une influence importante sur les propriétés de surface du catalyseur. Les températures couramment utilisées vont entre 70 °C et 100 °C. La surface spécifique du nickel de Raney (et des catalyseurs de type Raney en général) tend à décroître lorsque la température de lixiviation augmente. Cette décroissance est due à des réarrangements structuraux au sein de l'alliage, analogues aux effets d'un frittage : les différentes particules constituant l'alliage commencent à adhérer les unes aux autres lorsque la température augmente, et il en résulte une diminution de la porosité de la structure.

Avant son stockage, le catalyseur peut être lavé avec de l'eau distillée à la température ambiante de manière à éliminer les traces éventuelles d'aluminate de sodium. Il est préférable d'utiliser de l'eau désoxygénée pour le stockage de manière à éviter l'oxydation du catalyseur. Celle-ci accélère en effet son vieillissement et tend à diminuer son pouvoir catalytique.