Narval - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| Narval | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||

| Classification | |||||||||

| Règne | Animalia | ||||||||

| Embranchement | Chordata | ||||||||

| Sous-embr. | Vertebrata | ||||||||

| Classe | Mammalia | ||||||||

| Sous-classe | Theria | ||||||||

| Infra-classe | Eutheria | ||||||||

| Ordre | Cetacea | ||||||||

| Sous-ordre | Odontoceti | ||||||||

| Famille | Monodontidae | ||||||||

| Genre | |||||||||

| Monodon Linnaeus, 1758 | |||||||||

| Nom binominal | |||||||||

| Monodon monoceros Linnaeus, 1758 | |||||||||

| Répartition géographique | |||||||||

| |||||||||

| Statut de conservation IUCN : DD : Données insuffisantes | |||||||||

| | |||||||||

| | |||||||||

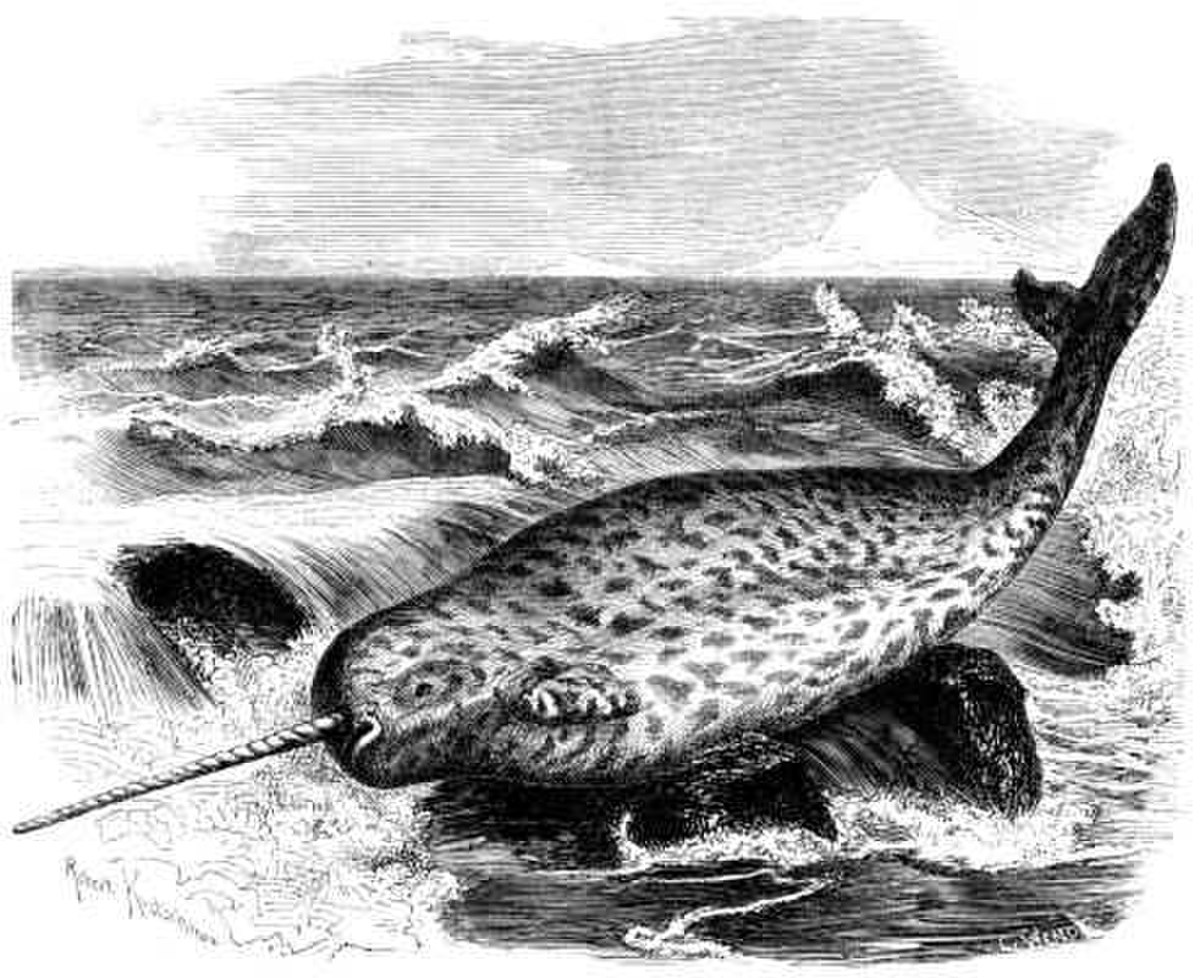

Le narval (Monodon monoceros), surnommé la licorne des mers, est un cétacé. Les mâles possèdent une unique « corne » torsadée, issue de l'incisive supérieure gauche, qui peut mesurer jusqu'à trois mètres de long.

Jusque vers le début du XVIIIe siècle, on pensait que les exemplaires connus de cette « corne » appartenaient à la légendaire licorne. La rareté du narval et son habitat réduit ont contribué à la persistance de la légende.

Considérée ensuite comme une arme, ou un outil, la « défense » du narval est aujourd'hui analysée comme un organe sensoriel, dont les riches terminaisons nerveuses permettent au narval de percevoir les différences de pression, de salinité, ou de température.

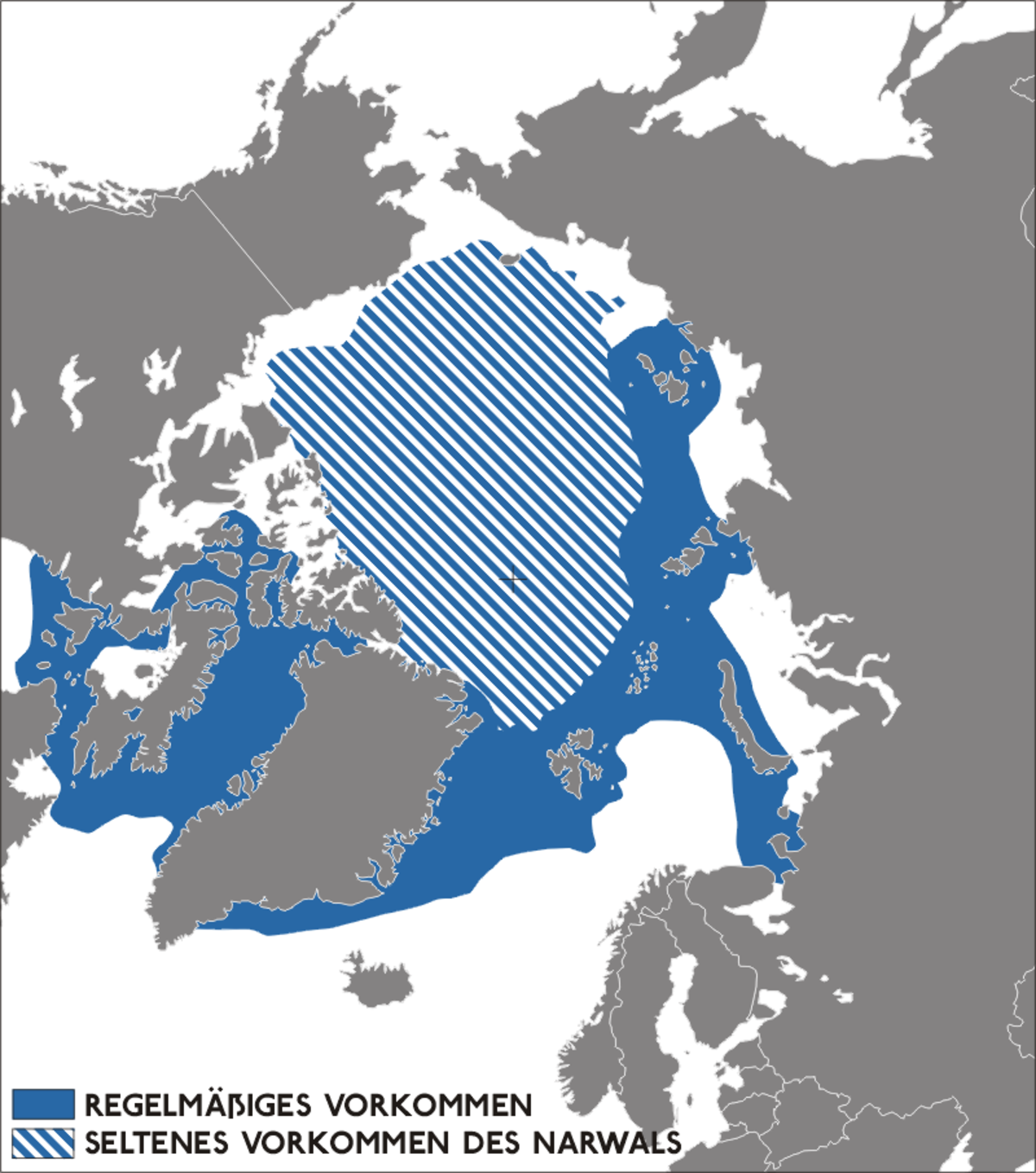

L'animal lui-même a une longueur de 4 à 5 mètres et vit en groupes dans l'océan Arctique.

Nom et étymologie

Le narval a été décrit par Linné dans son Systema Naturae. Le nom, comporte le radical wal provenant d'une langue nordique et signifiant baleine, ainsi que le radical nár du vieux norrois signifiant « cadavre », en référence à la couleur grise du corps du narval, similaire à celle des marins noyés. Le nom latin Monodon monoceros est dérivé du grec et signifie « une dent, une corne ».

Alimentation

Ce carnivore aime bien chasser les crevettes, il mange aussi des calmars, crustacés et mollusques. De plus, il se nourrit de flétan, de morues polaires, de plies et de pieuvres.

La corne de la légendaire licorne

La légende de la licorne date de la Grèce antique. La corne des rhinocéros était vendue comme étant une corne de licorne, jusqu'à ce que l'on découvre celle des narvals : longue et torsadée. La dent du narval a beaucoup contribué à forger l'image que l'on se donnait de la licorne au Moyen-Âge. Les navigateurs revendaient cette corne pour plusieurs fois son poids en or. Au XVIe siècle, Élisabeth Ire d'Angleterre aurait payé plus de 10 000 livres pour une seule corne, soit le prix d'un château en entier. Les gens attribuaient des vertus à ces cornes, telle la faculté de neutraliser les poisons, et se faisaient donc faire des gobelets dans cet ivoire. Il a fallu attendre 1704 pour que le lien soit établi avec le narval.

On a longtemps présenté la corne du narval comme une arme de chasse pour harponner les poissons, ou d'un outil pour briser la glace afin de permettre au narval de respirer à l'air libre, mais les femelles qui n'ont pas cet appendice ont la même alimentation et doivent aussi respirer de l'oxygène à l'air libre à intervalle régulier (entre 7 à 20 minutes).

D'autres hypothèses sous-tendent que cette dent servirait plutôt à courtiser les femelles telle la queue d'un paon ou encore qu'elle servirait aux combats entre mâles en rut. Mais aucune étude ne venait étayer ces hypothèses, malgré le fait que l'on ait souvent trouvé des mâles qui se frottaient mutuellement la corne (phénomène appelé tusking en anglais) ou qui avaient des cicatrices sur la peau. On pense maintenant que ces mâles qui se frottaient les cornes cherchaient plutôt à en éliminer les parasites.

On sait à présent (selon une étude menée par des chercheurs en médecine dentaire d'Harvard) que cette dent serait en fait un organe sensoriel extrêmement sensible. En effet, elle renferme près de dix millions de terminaisons nerveuses qui permettent au narval de détecter les différentes pressions, les changements de températures et les niveaux de la salinité de l'eau ainsi que des particules particulières aux espèces animales constituant son alimentation.