Naissance des étoiles - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Histoire

L'étude de la formation stellaire, sous sa forme moderne, est récente mais les idées principales remontent à la remise en cause de la vision aristotélicienne du monde durant la Renaissance. Tycho Brahe porta un coup fatal à l'immuabilité de la voûte céleste par sa démonstration du caractère translunaire de la supernova de 1572 et d'une comète apparue en 1577, en notant qu'un objet proche devrait changer de position par rapport au fond du ciel selon l'endroit d'où il est observé (phénomène de parallaxe) :

Now it is quite clear to me that there are no solid spheres in the heavens, and those that have been devised by authors to save the appearances, exist only in their imagination, for the purpose of permitting the mind to conceive the motion which the heavenly bodies trace in their courses.

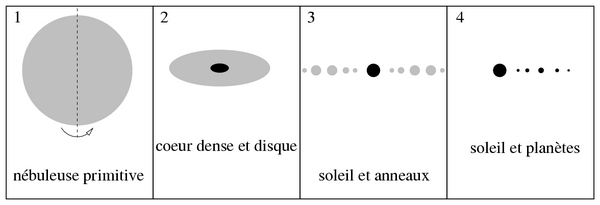

Mais la grande avancée est avant tout la remise en cause du géocentrisme avec Copernic, Galilée et Kepler sur la base, notamment, des observations de Tycho Brahe : la description du mouvement des planètes se simplifie avec une vision héliocentrique, d'une part, et, d'autre part, Galilée observe des satellites de Jupiter. Dès lors, la formation du système solaire devint un objet d'étude non plus théologique mais scientifique. Descartes, dans le Traité du monde et de la lumière (écrit au début des années 1630, publié à titre posthume en 1664), repris par Kant en 1755 dans son Histoire générale de la nature et théorie du ciel, conjecturait que Soleil et planètes ont même origine et se sont formés à partir d'une nébuleuse unique qui se serait contractée. En son sein se serait condensé le Soleil au centre et les planètes dans un disque nébulaire l'environnant. Laplace reprit et améliora le scénario en 1796 (voir Figure 1) : la nébuleuse solaire primitive voit sa rotation accélérer à mesure qu'elle se contracte, ce qui produit un disque tournant autour d'un cœur dense en son centre. Ce disque, en se refroidissant, est le siège d'instabilités et se divise en anneaux qui forment par la suite les planètes ; le cœur devient le Soleil. Cette théorie se heurte toutefois à un problème de taille, à savoir que la conservation du moment angulaire prédit un Soleil tournant beaucoup trop rapidement.

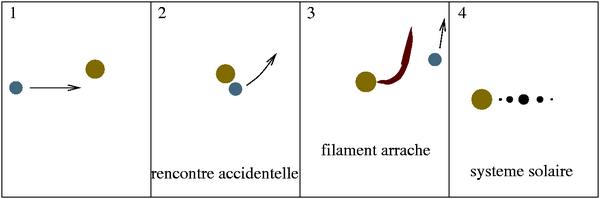

L'hypothèse concurrente du scénario catastrophique, suggérée par Buffon dans son Histoire naturelle (XVIIIe siècle), acquiert une certaine popularité vers la fin du XIXe siècle ; elle postule que le passage d'une étoile au voisinage du Soleil en aurait arraché un filament de matière générant les planètes (voir figure 2). Elle est reprise et formalisée par Jeffreys en 1918. Cette hypothèse s'avéra par la suite douteuse. Russell montra en 1935 qu'une collision avec les vitesses stellaires observées, de l'ordre de quelques dizaines de km/s (typiquement cent mille kilomètres par heure), ne peut permettre d'arracher au Soleil de la matière possédant suffisamment de moment cinétique et Spitzer (1939) que le filament de matière supposément obtenu est instable. Ces études sonnèrent le glas du scénario catastrophique et annoncèrent un retour vers la théorie nébulaire.

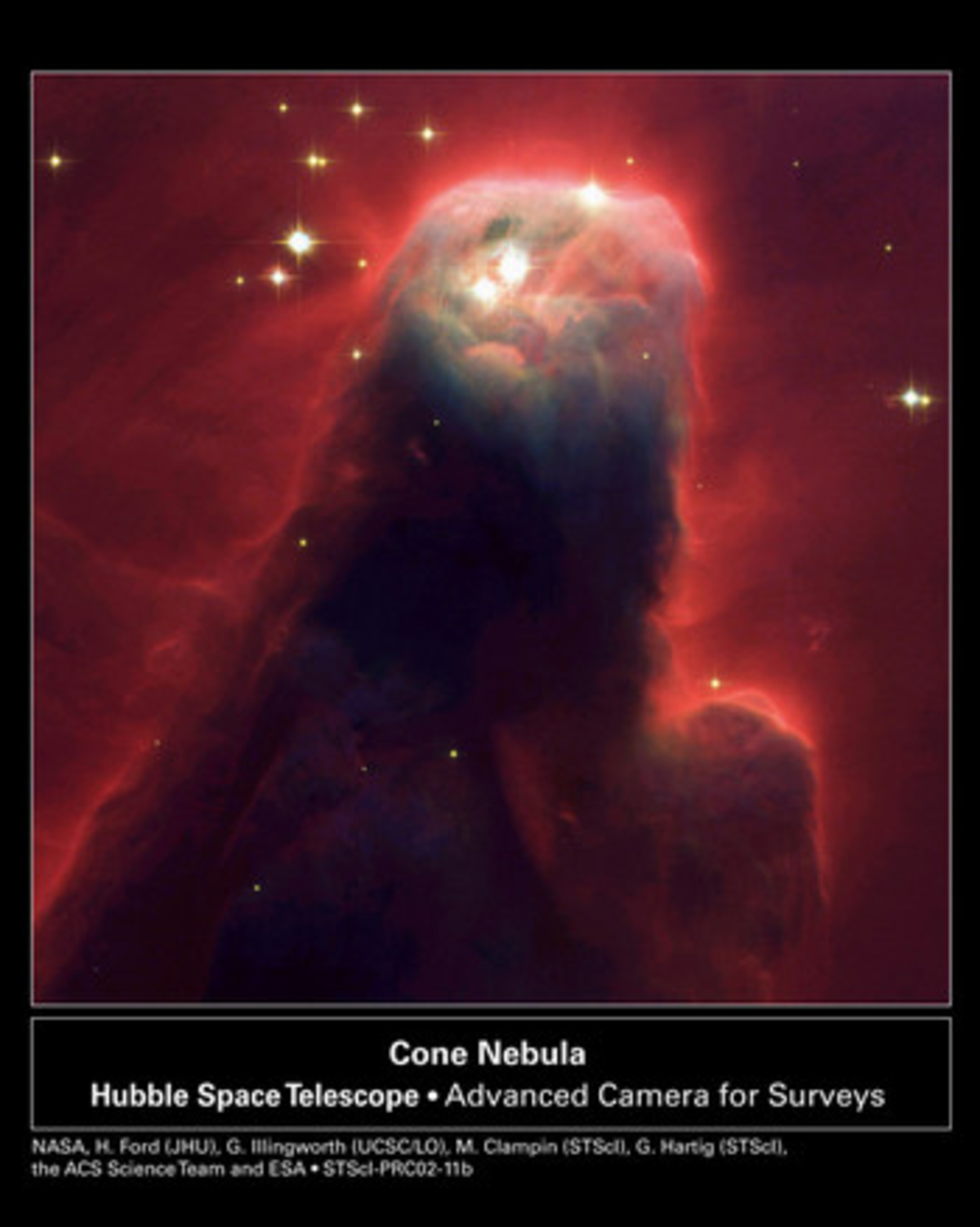

Le milieu du XXe siècle marqua le début d'une vision moderne de la genèse du système solaire, en particulier, et de la formation stellaire en général, avec la confirmation de la théorie nébulaire. Dans les années quarante, Joy découvrit des étoiles possédant un comportement « déviant » dans le nuage sombre du Taureau et du Cocher : d'un type spectral caractéristique d'étoiles froides et de très faible masse, elles présentent des raies en émission, de fortes variations de luminosité et une connexion manifeste avec des nébuleuses en absorption ou en émission (La figure 3 est une image prise par le télescope spatial Hubble d'une région de formation stellaire associée à une nébuleuse). Bien que leur nature ne fût pas comprise d'emblée, la découverte allait enfin apporter du grain à moudre, des éléments observationnels, pour la compréhension de la formation stellaire. Leur extrême jeunesse fut rapidement suggérée par Ambartsumian dans la fin des années 1940, mais cela prit un certain temps pour qu'elle fût confirmée et acceptée, dans les années 1960. Un nouveau bond en avant fut permis par le progrès des détecteurs infrarouges dans les années soixante : Mendoza (1966) découvrit chez ces étoiles un excès infrarouge important difficile à expliquer du seul fait de l'extinction (absorption du rayonnement par de la matière en avant-plan, ce qui se manifeste par un rougissement de la lumière) ; cet excès fut interprété comme la présence d'un Disque protoplanétaire accrétant sur l'étoile.

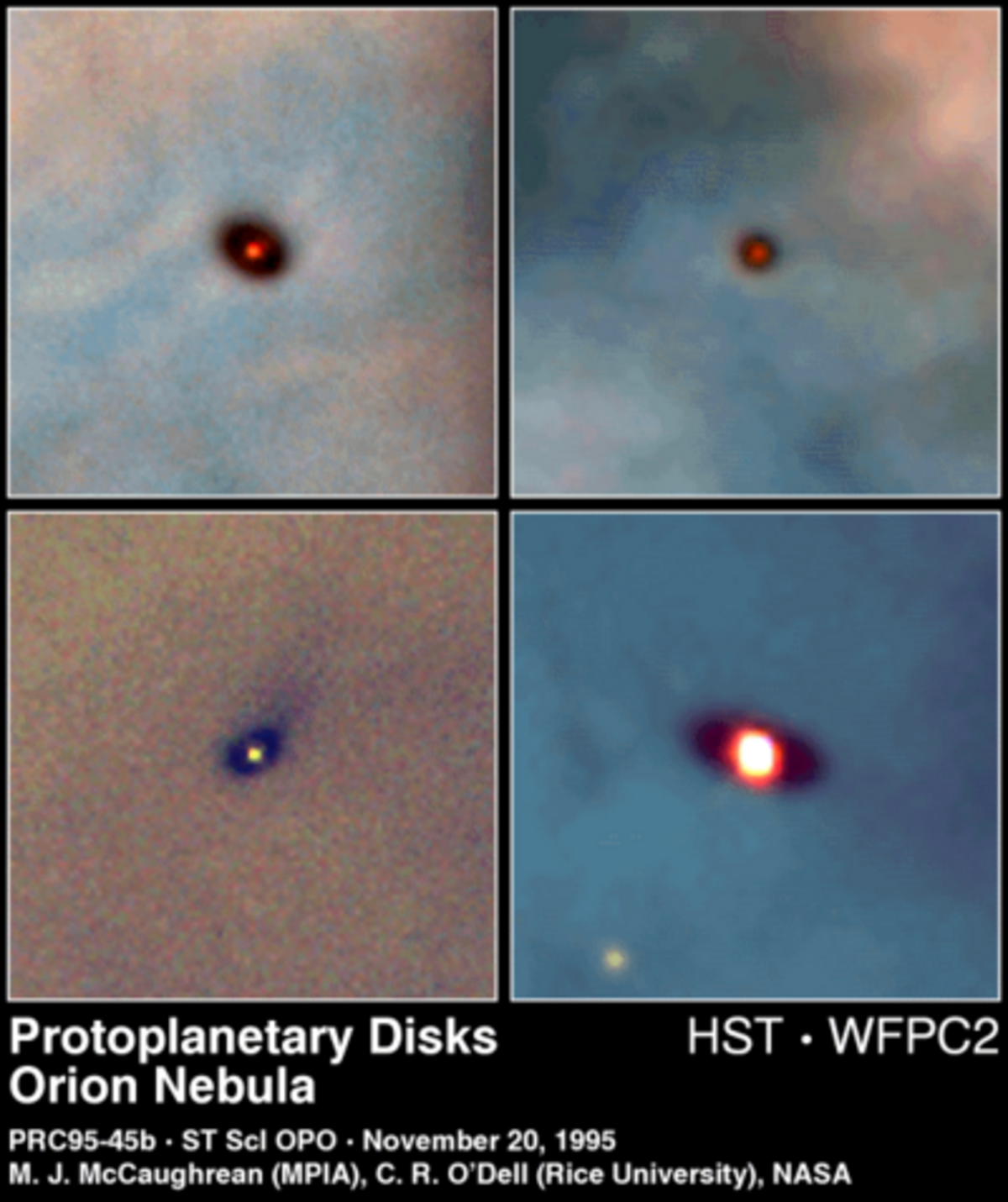

Cette hypothèse fut confirmée dans les années 1990 avec l'obtention d'images de ces disques grâce au télescope spatial Hubble (télescope optique situé en orbite), au VLT en optique adaptative (télescope en lumière visible et infrarouge sis au Chili) et à l'interféromètre millimétrique du Plateau de Bure (radiotélescope situé en France). L'interférométrie optique a permis depuis 1998 de confirmer ces résultats autour d'autres étoiles jeunes et de mesurer le diamètre apparent de dizaines disques proto-planétaires. La figure 4 ci-contre présente un groupe d'étoiles jeunes dans la constellation d'Orion qui se trouvent en avant-plan d'une nébuleuse en émission ; la matière circumstellaire, sous forme d'un disque d'accrétion opaque, se traduit par une tache sombre sur le fond brillant. D'autres structures associées aux étoiles jeunes comme les jets ont été imagées.