Naine blanche - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Évolutions possibles

Naine blanche solitaire

Une fois formée, une naine blanche est stable et va continuer à se refroidir presque indéfiniment pour finalement devenir une naine noire. En supposant que l'Univers maintienne son expansion, dans 1019 à 1020 années, les galaxies s'évaporeront, leurs étoiles s'échappant dans l'espace intergalactique. Les naines blanches devraient en général y survivre, bien qu'une collision occasionnelle entre elles puisse produire une nouvelle étoile en fusion ou une naine blanche de masse super-Chandrasekhar qui exploserait en une supernova de type I. La durée de vie subséquente de la naine blanche serait de l'ordre de celle du proton, connue pour être au minimum de 1032 années. Quelques théories de la grande unification simples prédisent une période radioactive du proton inférieure à 1049 années. Si ces théories ne sont pas valables, le proton peut se désintégrer selon des processus nucléaires plus compliqués, ou par des processus de gravitation quantique faisant intervenir un trou noir virtuel ; dans ces cas, la durée de vie peut aller jusqu'à 10200 années. Si les protons se désintègrent effectivement, la masse d'une naine blanche diminuera très progressivement avec le temps, au fur et à mesure de la désintégration de ses noyaux, jusqu'à perdre suffisamment de masse pour devenir une boule de matière non dégénérée, puis disparaître complètement.

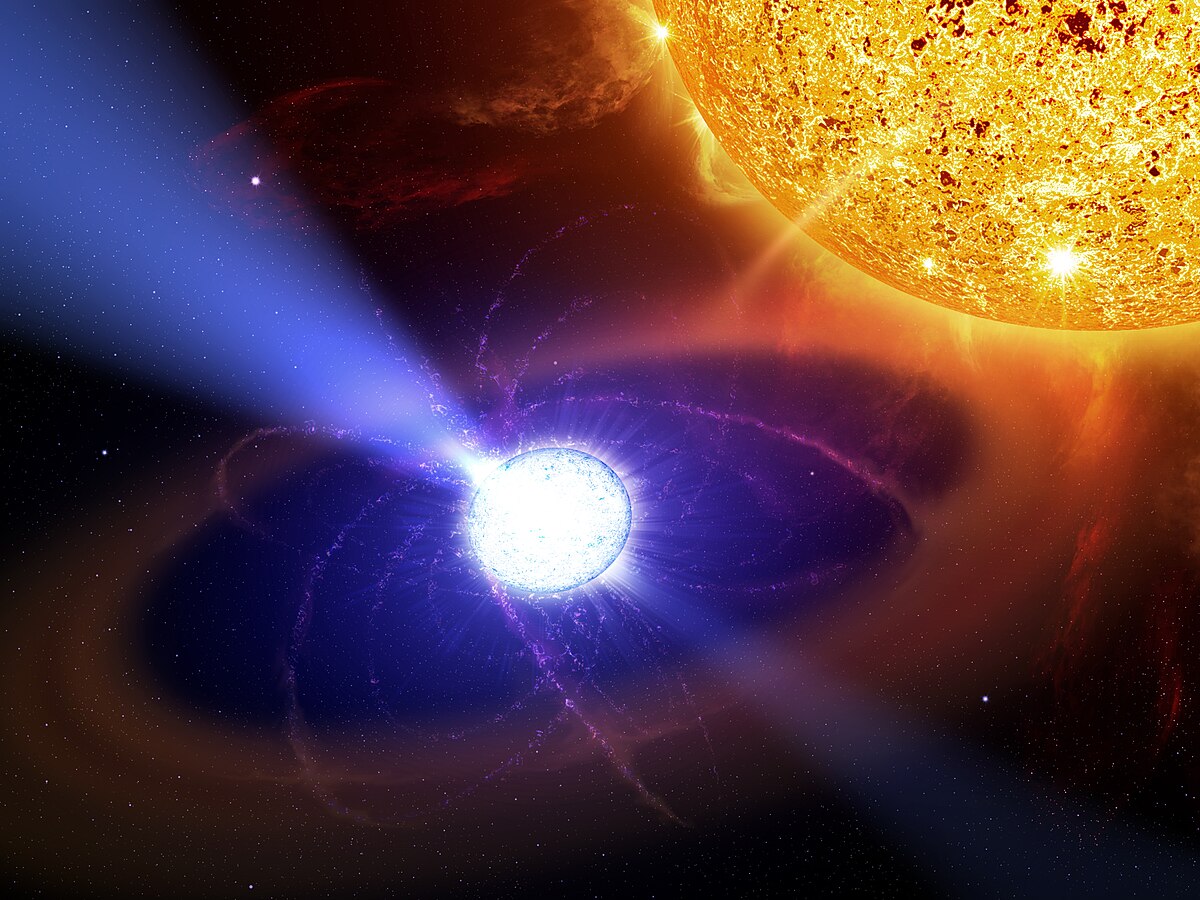

Naine blanche au sein d'un système stellaire

Les systèmes stellaire et planétaire d'une naine blanche sont des héritages de son étoile génitrice et ils peuvent interagir avec la naine blanche de façons variées. Les observations en spectroscopie infrarouge du télescope spatial Spitzer de la NASA portant sur l'étoile centrale de la nébuleuse de l'Hélice suggèrent la présence d'un nuage de poussière peut-être causé par des collisions cométaires. Il est possible que des chutes de matière résultantes soient la cause des émissions de l'étoile centrale. Des observations similaires, réalisées en 2004, ont indiqué la présence autour de la jeune naine blanche G29-38 (dont on estime la formation à 500 millions d'années, à partir de son géniteur provenant de la branche asymptotique des géantes) d'un nuage de poussières qui peut avoir été créé par le démantèlement de comètes passées à proximité, du fait des forces de marée engendrées par la naine blanche. Si une naine blanche fait partie d'un système stellaire (donc qu'elle est dotée de compagnons stellaires), une grande variété de phénomènes peuvent se produire, y compris la transformation en nova ou en supernova de type I. Elle peut aussi devenir une source de rayons X de très basse énergie, si elle est capable de prendre de la matière à ses compagnons suffisamment rapidement pour maintenir les réactions de fusion nucléaire à sa surface.

Supernova de type Ia

Mécanisme principal

La masse d'une naine blanche isolée, qui ne serait pas en rotation, ne peut excéder la masse de Chandrasekhar d'à peu près 1,4 M

Comme c'est la pression de dégénérescence quantique de la naine blanche, et non la pression thermique, qui supporte la naine blanche contre les effets de la gravité, l'ajout de chaleur à l'intérieur de l'étoile augmente sa température mais pas sa pression, aussi, en réaction, la naine blanche ne se dilate pas, ce qui ralentirait l'échauffement. Au lieu de cela, l'accroissement de température augmente la vitesse de la réaction de fusion, en un processus qui s'emballe thermiquement. La détonation thermonucléaire consomme une grande partie de la naine blanche en quelques secondes, causant une explosion de supernova de type I qui anéantit l'étoile.

Une étude a cependant été menée pour caractériser les signatures dans le spectre des rayons X de ce type d'évènement au sein de galaxies elliptiques. Elle ne dénombre pas plus de 5 % de supernova de type I engendrée par cannibalisme d'une étoile voisine.

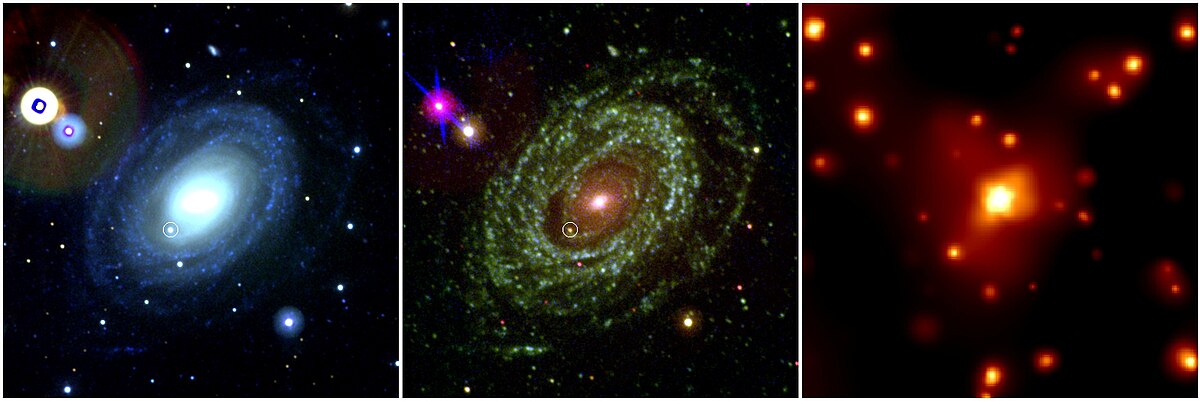

Les supernovæ de type 1a (SN1a) sont des exemples particulièrement intéressants et significatifs de l'utilisation des naines blanches pour la détermination des distances en astronomie. Lorsque la naine blanche explose en une SN1a, elle devient visible à des distances considérables. Comme les paramètres physiques de l'explosion sont toujours voisins, la courbe de luminosité des supernovæ est approximativement la même et bien étalonnée : leur survenance permet d'évaluer avec précision leur distance et, par conséquence, celle de leur galaxie-hôte (ce sont des chandelles standards).

Autres mécanismes

- Un autre mécanisme est possible pour les supernovæ de type Ia : le « modèle à double dégénérescence ». Deux naines blanches à carbone-oxygène d'un système binaire fusionnent, créant un objet d'une masse supérieure à la limite de Chandrasekhar dans lequel, alors, s'allume la fusion du carbone. Ainsi, dans le cas de la supernovæ immatriculée SN 2007if, il a pu être déterminé que l’astre géniteur avait une masse de 2,1 M

- À contrario, il semble que dans des circonstances particulières une naine blanche puisse exploser en supernovæ Ia alors que sa masse est très inférieure à la limite de Chandrasekhar (un exemple est donné avec une masse de seulement 0,2 M

Variables cataclysmiques

Dans un système binaire serré, avant que l'accrétion de matière ne pousse une naine blanche aux abords immédiats de la limite de Chandrasekhar, de la matière accrétée riche en hydrogène à la surface peut s'enflammer dans un type moins destructeur d'explosion thermonucléaire animée par la fusion de l'hydrogène. Comme le cœur de la naine blanche demeure intact, ces explosions superficielles peuvent se répéter aussi longtemps que dure l'accrétion. Cette sorte plus faible de phénomène cataclysmique répétitif est appelée une nova (classique). Les astronomes ont aussi observé des novæ naines, avec des pics de luminosité plus petits et plus fréquents que les novæ classiques. Ils seraient causés par la libération d'énergie potentielle gravitationnelle lorsqu'une partie du disque d'accrétion s'effondre sur l'étoile, plutôt que par la fusion. En général, on appelle « variables cataclysmiques » les systèmes binaires où une naine blanche accrète de la matière provenant de son compagnon stellaire. Novæ classiques et novæ naines sont rangées en de nombreuses classes. Les variables cataclysmiques de fusion et de gravitation sont des sources de rayon X.