Musée d'histoire naturelle - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

Un musée d’histoire naturelle est un musée qui conserve et présente des collections de sciences naturelles (zoologie, botanique, géologie, écologie, climatologie, etc.) mais aussi, assez fréquemment, d’anthropologie (ethnologie, préhistoire) ou d’histoire des sciences.

Dans les pays francophones, ces musées ont été souvent désignés sous le vocable de muséum.

Les musées d'histoire naturelle de renom ont trois grandes fonctions complémentaires :

- le développement de la connaissance scientifique ;

- la pédagogie et l'enseignement ;

- la conservation, la gestion et la mise à jour de collections.

Dans le domaine des sciences naturelles et parfois des sciences et techniques, ils peuvent avoir une vocation de recherche fondamentale et appliquée, de plus en plus pluridisciplinaire.

Les musées d'histoire naturelle vulgarisent la connaissance scientifique pour différents publics, des enfants aux étudiants des universités ou grandes écoles, en utilisant ou adaptant les techniques classiques de la muséologie. Ils présentent l'histoire de la vie et des espèces actuelles et passées au public, avec d'éventuels éléments prospectifs, dans le cadre de la présentation de collections permanentes ou d'expositions ponctuelles, de conférences, films, ouvrages, etc.

Les collections qui proviennent parfois d'anciens cabinets de curiosité doivent être décrites, et entretenues avec les méthodes appropriées et les plus modernes (en particulier les collections d'animaux naturalisés ou de plantes séchées).

Parfois, des musées d'histoire naturelle disposent de collections botaniques ou zoologiques vivantes s'ils sont associés à un jardin botanique ou à un parc zoologique, ou s'ils incluent un aquarium public ou un vivarium. C'est le cas historique du Muséum national d'histoire naturelle de Paris qui comprend le Jardin des Plantes et sa ménagerie.

Historique

Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, les cabinets de curiosités, les ancêtres des musées, donnent à voir à un public restreint aussi bien des objets issus de la nature que des livres, des œuvres d’art ou des antiquités. Il s’agit de faire un inventaire le plus exhaustif possible des richesses de la nature et de l’industrie humaine et de les présenter dans un ordre cohérent par rapport aux conceptions qui sont celles de l’époque. La finalité de la science est d’abord classificatoire : en botanique et en zoologie, les travaux de Linné (le Species Plantarum de 1753 et le Systema naturae de 1758) marquent le début et permettent le développement de la systématique moderne. La distinction entre ce qui est exposé et ce qui est réservé à l’étude, hors du regard, n’existe pas encore. Il en résulte un grand foisonnement d’objets, chaque espace, y compris les plafonds, étant utilisé.

Le premier muséum d'histoire naturelle américain a été établi à Charleston en 1773, le second à Philadelphie (le Peale Museum) en 1784.

Dans la capitale française, le Muséum national d'histoire naturelle est fondé officiellement par décret le 10 juin 1793.

Les musées d’histoire naturelle qui se créent à un rythme accéléré au début du XIXe siècle – une ouverture par an en France entre 1820 et 1850, par exemple – se positionnent dans la continuité de la tradition des Cabinets. Les différentes disciplines se sont individualisées et il n’est plus concevable qu’une même institution soit en même temps un musée d’art, un musée de sciences et une bibliothèque. Si la volonté d’exhaustivité perdure, les présentations artistiques qui prévalaient dans les Cabinets disparaissent au profit de l’ordonnancement rigoureux des spécimens selon les classifications en usage. Toutes les collections sont encore présentées au public.

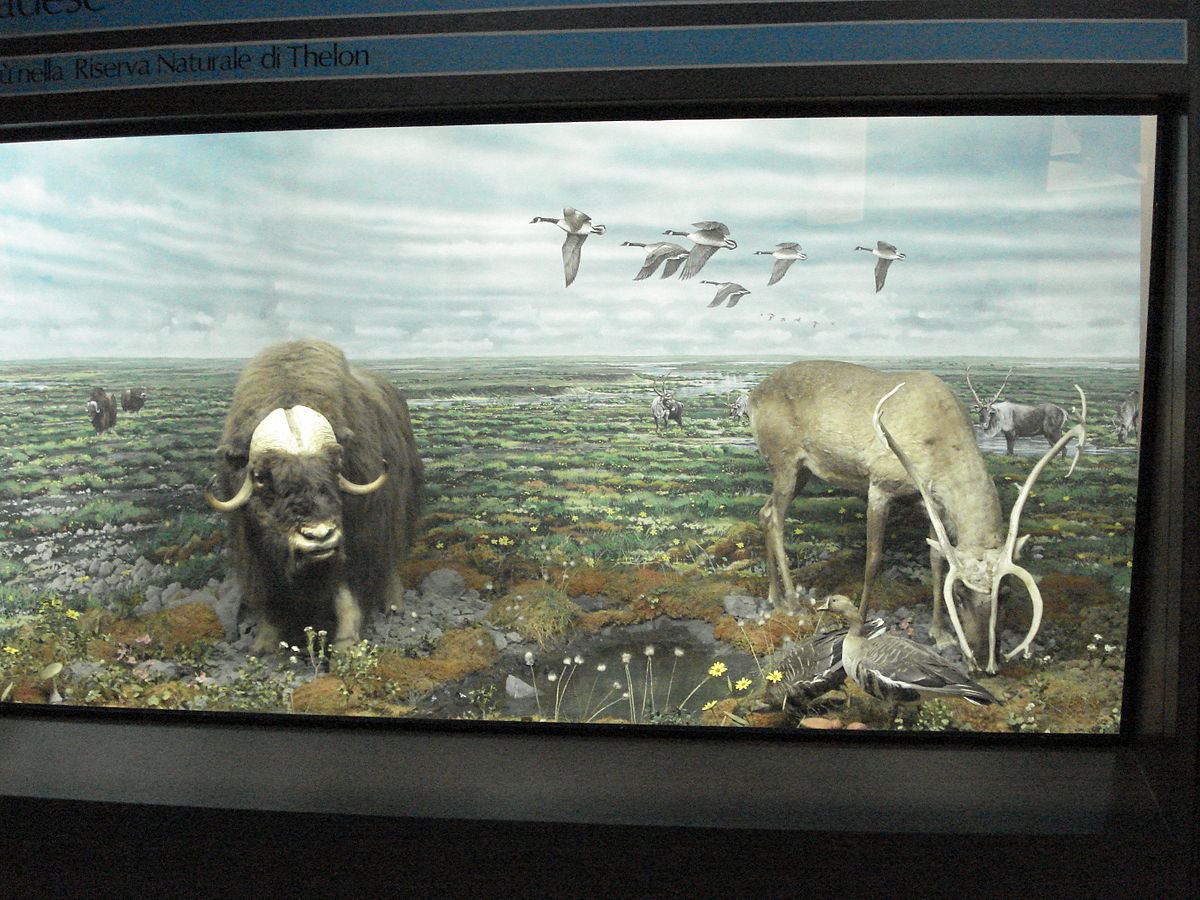

Les premières expositions thématiques et les premiers dioramas apparaissent à la fin du XIXe siècle. Ces nouvelles scénographies impliquent la présentation de moins de spécimens mais proposent des mises en perspective plus variées : on passe d’un discours purement descriptif et classificatoire à un discours synthétique et didactique. L’accès à la plus grande partie des collections est alors retiré au public et devient l’apanage des experts dans les espaces protégés que sont les réserves. La distinction entre ce qui est du domaine de l’exposition et ce qui relève des réserves se fait pourtant lentement. En France, par exemple, la plupart des muséums présentent longtemps encore la totalité de leurs collections dans des salles d’exposition saturées et il faut attendre les années 1980 pour qu’une première vague de rénovations de grande ampleur entreprennent à la fois une refonte complète des expositions permanentes et la création de lieux complètement dédiés à la conservation.