Musée Jean-Frédéric Oberlin - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

La Maison des enfants

Attenante au musée, la Maison Froessel, l'une des plus anciennes fermes de Waldersbach (1734), avait d'abord été pressentie pour devenir une Maison de Pays. Très endommagée, elle a finalement été reconstruite à l'identique au début des années 1990, en y intégrant des éléments d'origine. On accède au musée par un passage voûté, la cave du presbytère, et au jardin pédagogique par la serre attenante à la grande salle d'activités.

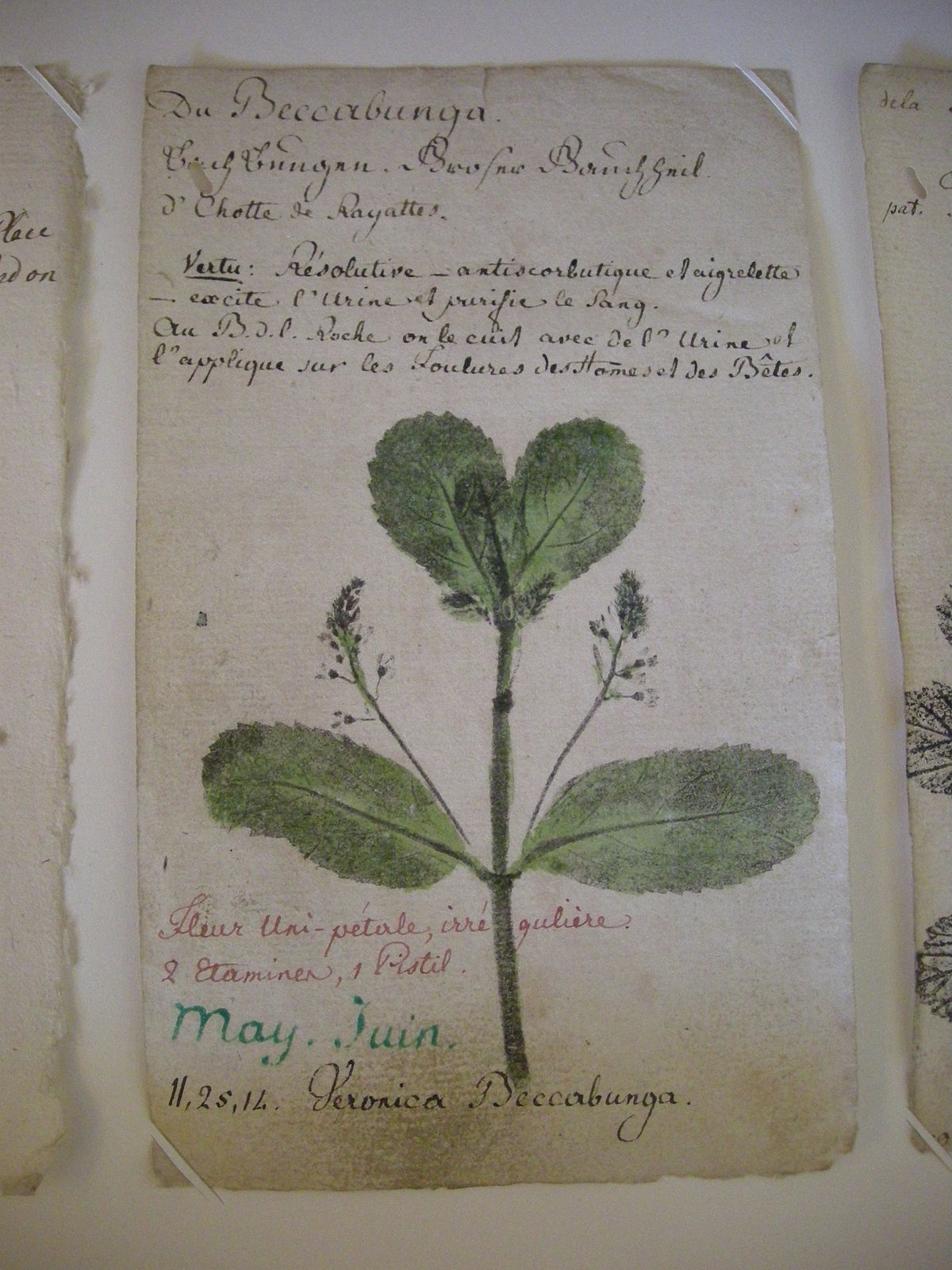

Elle abrite aujourd'hui un espace spécifique dédié aux enfants et notamment aux élèves des classes maternelles et primaires qui viennent nombreux – plus de 4 000 en 2004 – pour participer aux ateliers pédagogiques directement inspirés de la démarche de Jean Frédéric Oberlin. Sous le signe de la découverte, de l'observation, de la manipulation, de la création, de l'expérimentation et des jeux, ils s'articulent autour de trois thèmes : formes et couleurs, collections et botanique. C'est ainsi qu'ils peuvent, par exemple, réaliser un cadran solaire équatorial ou un herbier collectif des plantes à tanin, fabriquer des encres végétales ou réaliser un musée miniature.

Étudiants, éducateurs et enseignants y sont également accueillis dans le cadre d'animations spécifiques.

Collections

J. F. Oberlin : autoportrait

Dans la première salle, on pénètre petit à petit dans l’univers du pasteur, à travers la question qu’il posait lui-même en 1785 en écrivant sur le petit autoportrait en silhouette abondamment repris dans bien des essais le concernant et mis sous cadre dans le musée : « Moi ? Qui ? ». Si la connaissance d’autrui le passionne, il se pose aussi des questions à son propre sujet : « Je suis un étrange composé de qualités contradictoires... » Cette phrase court sur le mur de la salle en larges caractères, au-dessus de quelques pages manuscrites extraites de son journal Sources de réflexion, sujets de prières, actions de grâces ou tableau chronologique d’événements qui m’intéressent. Ces commentaires datés, parfois lapidaires, fournissent d’entrée les repères nécessaires à la compréhension de son histoire familiale et donnent aussi la mesure des faits tragiques qui l’ont marquée.

Des tiroirs vitrés présentent plusieurs portraits du pasteur gravés vers 1800, l’un de Johann Gottfried Gerhardt, l’autre de G. Bein et le troisième de Charles-Louis Schuler. S'y ajoute un portrait de son frère aîné âgé de 66 ans, le philologue et historien Jérémie-Jacques Oberlin, également gravé par Schuler en 1801.

Inspirés de la physiognomonie, plusieurs versions d’un même tableau au pochoir mettent en scène onze proches du pasteur Oberlin, alignés par âge décroissant, dont lui-même placé en tête à gauche. Louise Scheppler, la fidèle servante qui éleva ses enfants après son veuvage en 1783, trouve sa place à l’extrême droite de cette galerie de portraits. Dans l’une des variantes, intitulée Famille Oberlin Waldersbach, fait l’an 8 (1800) et annotée par l’un des enfants, la défunte épouse « la chère Mama, Salomé Madelène née Witter » est intercalée entre le pasteur (« le cher Papa ») et Emmanuel Frédéric, l’aîné des enfants (« notre frère défunt Fritz »). Y figure également, en quatrième position, son gendre Jacques Wolff qui avait épousé sa fille Fidélité Caroline en 1795. Dans une autre composition muette de dix personnes, la silhouette de l’épouse se détache seule, au-dessus des autres membres de la famille. Le souvenir de Madame Oberlin est évoqué également par la présence de sa harpe à l’entrée de la salle.

Mieux comprendre la démarche du pasteur suppose aussi de mieux connaître la vallée isolée où il passa la plus grande partie de sa vie. Outre une maquette en bois, des cartes de la région facilitent l’appréhension du cadre géographique. Il existe notamment plusieurs tirages et variantes d’une carte du comté du Ban de la Roche, élaborée par Jean Georges Stuber, le prédécesseur d’Oberlin, gravée sur bois et colorée à la gouache. Sur l’une, le mot « comté » a été barré après la Révolution. La seconde a été dédicacée par Oberlin aux demoiselles Witz (ses petites-filles) en 1815. Une autre carte réalisée par Oberlin à l’aquarelle sur papier vers 1780 adoptait une plus grande échelle et situait le Ban de la Roche comme une enclave entre la Lorraine et l’Alsace.

La connaissance de l’environnement est complétée notamment par plusieurs paysages locaux, par exemple une aquarelle anonyme réalisée vers 1900 et présentant une vue de Waldersbach depuis le Beaulieu. Plusieurs vues du village sont exposées, mais son nom subit différentes altérations, comme l’a observé Oberlin dans une note historique affichée en regard : « les Français ont défiguré ce nom difficile à prononcer d’une manière singulière ». C’est ainsi qu’une lithographie de Th. (Théodore ?) Muller de 1837 appartenant à la « Série des vues du Ban de la Roche » s’intitule Waldbach. Les ruines du château de la Roche sont présentes à travers une aquarelle réalisée par Eckel en 1802 et une lithographie de G. Engelmann (Godefroy Engelmann ?) du XIXe siècle.

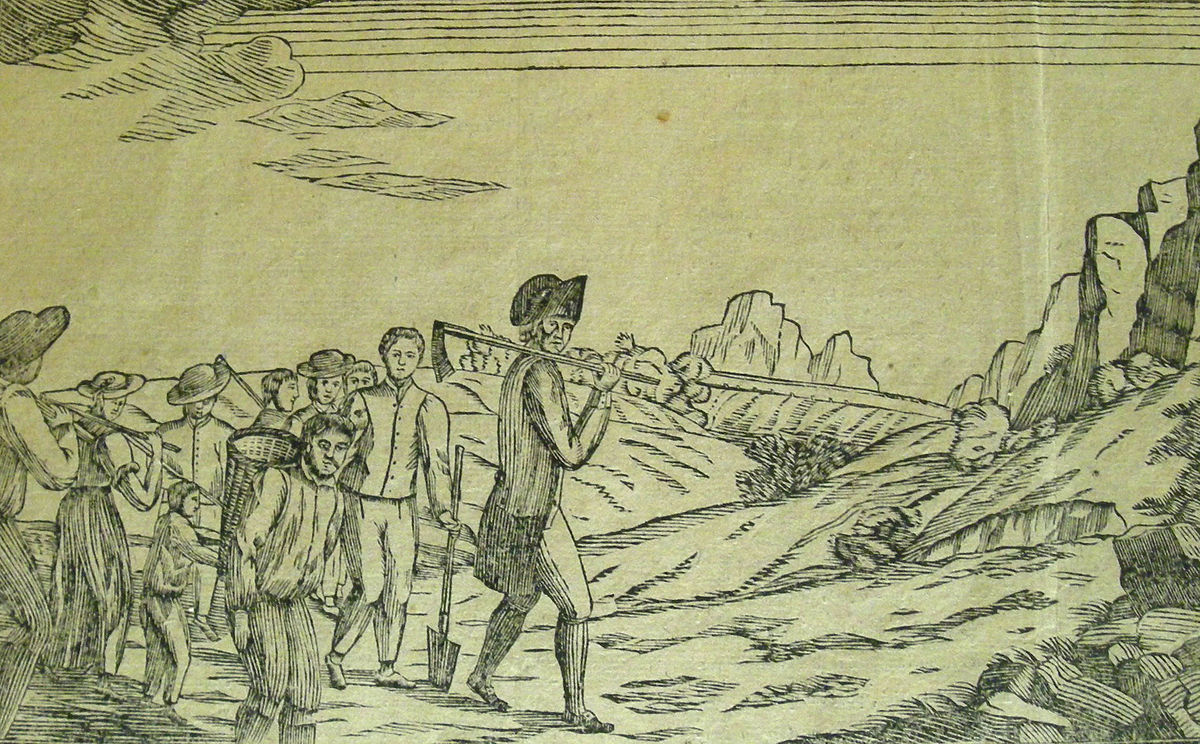

Une gravure de 1819, Le Pasteur travaillant sur un chemin, extraite de l'almanach Le Patriarche de l'agriculture française, témoigne de l'engagement d'Oberlin sur le terrain, montrant l'exemple à ses paroissiens en prenant sa part du labeur.

Représentations théologiques

Connaître autrui

La collection Oberlin témoigne de l'intérêt que le pasteur portrait aux doctrines nouvelles et aux sciences émergentes, notamment celles visant à l’interprétation du psychisme humain. Plusieurs de ces approches sont aujourd'hui obsolètes, mais leur juxtaposition – sur le thème de la « différence » – témoigne de l'évolution des conceptions de l'homme et des tâtonnements de la réflexion scientifique.

Dans une salle du dernier étage trône un crâne humain annoté en français selon le système de Franz Joseph Gall, le médecin et philosophe allemand à l’origine de la phrénologie et à l’égard duquel Oberlin se montra pourtant assez critique. Mais c'est lui qui a délimité les zones de cette boîte crânienne, censées désigner les qualités morales et intellectuelles de la personne. On peut ainsi y lire par exemple « Observation », « Arts du dessin » ou encore « Générosité, libéralité ».

L'autoportrait cité plus haut n'est que l'une des 2 000 silhouettes environ réalisées par le pasteur, sous l'influence de Lavater. Vitrines et tiroirs mettent en évidence l'engouement d'Oberlin pour la physiognomonie et offrent aussi aux visiteurs la possibilité de découvrir les traits de nombre de ses contemporains, membres de sa famille, pensionnaires et paroissiens.

Quelques petits tableaux multicolores, constitués de pierres précieuses alignées ou disposées en cercles, sont présentés dans le même espace. J.F. Oberlin avait lu les écrits de la mystique anglaise Jane Leade et, s'appuyant sur la symbolique des couleurs, pensait pouvoir mieux comprendre la personnalité de ses proches.

Le cabinet scientifique

Le plus ancien herbier d'Alsace

Des jouets pour apprendre

Aux yeux d’Oberlin, tous les moyens sont bons pour éveiller l’attention de l’enfant, stimuler sa curiosité, favoriser son raisonnement et aiguiser son esprit critique.

Les vitrines du musée présentent une collection de jouets scientifiques, notamment optiques ou mécaniques, tels qu’un jeu de passe-passe avec deux planchettes, un œuf magique en bois, des kaléidoscopes, un chromatrope, un « sauteur chinois » du XVIIIe siècle fonctionnant à l’aide d’un réservoir à mercure dissimulé sous le vêtement du personnage, un carrosse mécanique en bois peint du XVIIIe siècle, un lièvre qui décompose son mouvement autour d’une baguette, une poule et son contrepoids, un serpent articulé, ou encore un mineur équilibriste – en costume de mineur de Sainte-Marie-aux-Mines – sur un socle en minéraux, mettant en évidence le rôle de la gravitation.