Mouche tsé-tsé - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| Mouche tsé-tsé | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||

| Classification | |||||||||

| Règne | Animalia | ||||||||

| Embranchement | Arthropoda | ||||||||

| Sous-embr. | Hexapoda | ||||||||

| Classe | Insecta | ||||||||

| Sous-classe | Pterygota | ||||||||

| Infra-classe | Neoptera | ||||||||

| Super-ordre | Endopterygota | ||||||||

| Ordre | Diptera | ||||||||

| Sous-ordre | Brachycera | ||||||||

| Infra-ordre | Cyclorrapha | ||||||||

| Série | Schizophora | ||||||||

| Super-famille | Muscoidea | ||||||||

| Famille | |||||||||

| Glossinidae Theobald, 1903 | |||||||||

| Genre | |||||||||

| Glossina Wiedemann, 1830 | |||||||||

| Sous-genres de rang inférieur | |||||||||

| |||||||||

| |||||||||

| | |||||||||

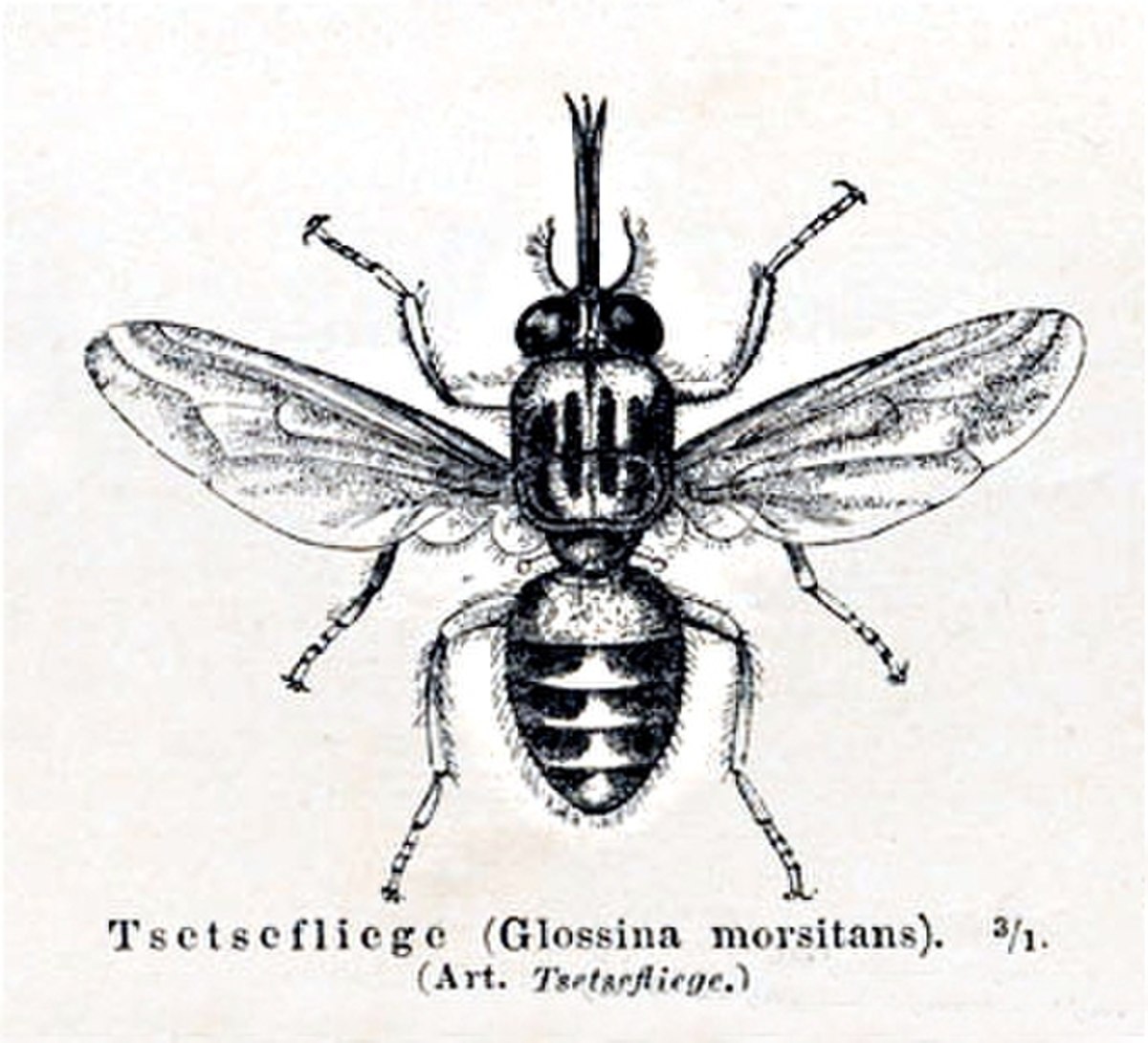

Les mouches tsé-tsé (aussi orthographié tsétsé) ou glossines sont un genre de mouches hématophages africaines et qui peuvent être vectrices de trypanosomoses humaine (THA ou maladie du sommeil) ou animales (Nagana). Le mot tsé-tsé vient de la langue Tswana, parlée dans plusieurs pays d'Afrique australe et signifiant « mouche qui tue le bétail ».

Trypanosomoses

La maladie du sommeil touche actuellement (Brun R. et al., Human African Trypanosomiasis, 2009, The Lancet) entre 50 et 70 000 personnes en Afrique réparties sur 24 pays endémiques. Le diagnostic nécessite l'intervention d'une équipe spécialisée et le traitement de la seconde phase de la maladie, ou phase neurologique, provoque environ 5% de mortalité ainsi que des effets secondaires indésirables. Les traitements utilisés sont à base de polyamines, capables de bloquer la synthèse de l'ADN des trypanosomes. Mais on commence aujourd'hui à observer de plus en plus de résistance au traitement, notamment au dérivé d'arsenic (mélarsoprol) utilisé pour soigner cette 2e phase.

Les trypanosomoses touchent également le bétail, le rendant anémique, moins fertile et réduisant la production de viande et de lait. Cela occasionne une perte estimée à 4 milliards de dollars pour le continent africain selon l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

Lutte et éradication

HISTORIQUE Le premier piège à glossines a été mis au point et utilisé dans les plantations de l'île de Sao Tomé et Principe en 1910, il s'agissait de blouses noires enduites de glue (Da Costa et al., 1916). Pendant la première moitié du XXe siècle, les méthodes utilisées par les colonisateurs consistèrent surtout à réaliser des opérations de débroussaillage et d'abattage des animaux sauvages. Néanmoins, la lutte contre la maladie du sommeil, notamment pendant la grande pandémie qui a ravagé l'Afrique Centrale et de l'Ouest entre 1920 à 1950 , est d'abord passée par le dépistage et le traitement aux moyens d'équipes mobiles. C'est à cette époque que les chercheurs s'intéresseront vraiment aux pièges à glossines (Harris, 1930 ; Chorley, 1933 ; Morris, 1949) . C'est avec l'apparition du DDT dans les années 1940 que les insecticides vont être utilisés massivement jusque dans les années 1960, période des indépendances pour de nombreux états africains. Les pulvérisations aériennes ont été largement utilisées en Afrique Australe, notamment au Zimbabwe (Rhodésie à l'époque), mais les problèmes posés par le rapport coût / efficacité de la méthode ainsi que son impact sur la faune non cible, ont amené des chercheurs à mettre au point de nouveaux procédés. De plus, le fait que les glossines enterrent leurs larves rendait l'éradication quasi-impossible et nécessitait des pulvérisations répétées. C'est ainsi que les pièges à glossines vont faire un retour en force à la fin des années 1960 jusque vers les années 2000. Le piège de référence en matière de lutte contre les glossines est le piège biconique (Challier & laveissière, 1973), conçu pour attirer les glossines des groupes palpalis et fusca. Plusieurs déclinaisons de ce piège seront mises au point dans les années 1980, améliorant l'efficacité et réduisant les coûts de fabrication : le piège pyramidal (lancien, 1981 ; Gouteux & lancien, 1986), le piège monoconique "vavoua" (Laveissière & Grébaut, 1990).

Avec la conférence internationale d'Alma-Alta en 1978, il fut reconnu aux communautés le droit d'être impliquées dans les systèmes de santé. À partir de là plusieurs campagnes massives de lutte contre les tsé-tsé vont être réalisées, notamment en Afrique francophone. Ces campagnes de lutte vont faire la preuve de l'efficacité de la méthode et impliqueront les communautés concernées. Malheureusement, ce succès étant essentiellement dû à l'implication d'équipes spécialisées sachant appliquer à la lettre les procédures inhérentes à la mise en place de ces dispositifs, dans les pays qui vont s'essayer à la lutte massive par piégeage, le manque de réussite des campagnes, lié au non respect des procédures, va reléguer la lutte antivectorielle par piégeage au second plan.

Concernant la protection du bétail, d'autres techniques que le piégeage sont préconisées, qui passent par l'utilisation d'insecticide directement sur l'animal (pour-on, imprégnation des membres inférieurs). En effet, si l'on fait abstraction de la pulvérisation aérienne, le défi majeur de la protection du bétail réside dans l'immensité des surfaces à protéger. La mise en œuvre d'une protection directement sur l'animal présente dès lors tout son intérêt.

La technique du lâcher d'insecte stérile ou SIT, mise au point dans les années 1960 et utilisée avec succès dans les grandes plantations industrielles du sud des États-Unis et d'Amérique Centrale, a été testée dans les années 1980 au Burkina Faso (Politzar & Cuisance, 1984). Cette technique consiste à produire une grande quantité de mâles et de les stériliser en les soumettant à des radiations. Ces insectes sont ensuite relâchés dans la nature et vont s'accoupler avec les femelles sauvages. Si la proportion de mâles stériles sur celui des mâles sauvages est assez importante, un ordre de grandeur de 10 sur 1 étant requis, et si la population de glossines visée est géographiquement isolée, l'espèce est rapidement éradiquée.

Cette technique a été utilisée sur l'île de Zanzibar de 1994 à 1998, où en quatre ans, plus aucune mouche tsé-tsé n'a été repérée. Le programme d'éradication, mené en coopération entre la FAO et l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a consisté dans un premier temps à réduire drastiquement la population de mouches tsé-tsé à l'aide d'insecticide, pour permettre à la technique de l'insecte stérile d'être efficace, ce n'est qu'après, que les mouches mâles stériles ont été relâchées. Un rapport de 50 pour 1 a été utilisé sur Zanzibar, de manière à s'assurer du succès de l'opération.

Depuis le succès de Zanzibar, l'Union Africaine désire étendre l'utilisation de cette technique à d'autres pays africains.

Les opposants à ce projet soutiennent que la suppression totale de cette espèce risque de déséquilibrer l'écosystème, dans lequel la mouche tsé-tsé a sans doute sa place. Un programme important d'éradication de la mouche tsé-tsé a déjà été appliqué dans les années 1970-1980 dans la région de Ngaoundéré. Une continuité de ce programme au début des années 1990 consistait à utiliser des pièges à insectes de façon à constituer un barrage naturel à l'expansion de l'insecte dans la zone considérée comme éradiquée. Cette initiative aura permis une amorce du développement de la production laitière entraînant avec elle un ralentissement des transhumances du bétail et un début de la culture fourragère sur le plateau de l'Adamaoua.

Un point faible du SIT est constitué par sa lourdeur et son coût. La production des mâles stériles sur un mode industriel est délicate, onéreuse et nécessite un équipement spécialisé pour la stérilisation (bombe au cobalt). De plus, la réussite de cette technique, qui se traduit par l'éradication d'une population de glossines, passe par l'identification de populations de tsé-tsé isolées en s'appuyant sur de longues et coûteuses études de génétique.

la PATTEC À la conférence de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) de 2000 à Lomé (Togo), les chefs d'états africains ont décidé de faire un effort significatif en matière de lutte contre les glossines et ont lancé la Pan-African Tsetse and Trypanosomosis Eradication Campaign (PATTEC). Cette campagne, initiée à l'échelle continentale, vise à soutenir les états désireux de se débarrasser du problème trypanosomien. La FAO, l'OMS et l'IAEA sont les principaux partenaires de ce projet et le SIT son fer de lance. Il s'agit pour les états concernés de définir et de mettre en œuvre une politique visant l'éradication des tsétsés, qui passe par la formation de personnels, la mise en œuvre de moyens spécifiques (fabrications de pièges, production de mâles stériles, inventaire des populations de glossines génétiquement isolées, etc.) et de coordinations au niveau des sous-régions. Malheureusement, dix ans après l'initiation de cette campagne, le bilan reste très mitigé même si 13 états africains ont mis en œuvre des programmes dans le cadre de la PATTEC.

LE PIEGEAGE Le principe de fonctionnement du piège à glossines est fondé sur son attractivité visuelle. Si le bleu est la couleur la plus attractive pour les glossines, le bleu retenu pour la réalisation des pièges n'est pas le plus attirant. En effet, une des contraintes étant constituée par l'utilisation du tissu comme support à l'insecticide, une des qualités recherchée est la rémanence maximum du produit sur le support. Le bleu "roi" ou bleu "électrique" est le bleu de référence pour les pièges à glossines. Les pyréthrénoïdes (Deltamethrine, alphacypermethrine) sont les insecticides les plus performants, à condition que les tissus utilisés pour les pièges soient en coton/polyester, polyester ou polyamide. Le coton seul favorise le lessivage rapide du produit et est donc déconseillé. Si les moyens le permettent, l'attractivité peut être renforcée par l'adjonction d'un attractif olfactif ; les plus performants étant le CO2, l'acétone et certains phénols.