Morse (animal) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| Morse | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||

| Classification | |||||||||

| Règne | Animalia | ||||||||

| Embranchement | Chordata | ||||||||

| Sous-embr. | Vertebrata | ||||||||

| Classe | Mammalia | ||||||||

| Sous-classe | Theria | ||||||||

| Infra-classe | Eutheria | ||||||||

| Ordre | Carnivora | ||||||||

| Sous-ordre | Caniformia | ||||||||

| Famille | Odobenidae | ||||||||

| Genre | Odobenus | ||||||||

| Nom binominal | |||||||||

| Odobenus rosmarus (Linnaeus, 1758) | |||||||||

| Statut de conservation IUCN : DD : Données insuffisantes | |||||||||

| | |||||||||

| | |||||||||

Le morse (Odobenus rosmarus) est une espèce de grands mammifères marins, unique représentant actuel de son genre, Odobenus, ainsi que de sa famille, celle des Odobenidae. Il possède une répartition discontinue circumpolaire dans l'océan Arctique et sa périphérie, comme par exemple le nord de l'Atlantique ou encore la mer de Béring, au nord du Pacifique. Deux à trois sous-espèces sont distinguées par leur taille et l'aspect de leurs défenses : O. r. rosmarus trouvée dans l'Atlantique, O. r. divergens, occupant le Pacifique et O. r. laptevi, au statut discuté, vivant en mer de Laptev.

Le morse est parfaitement reconnaissable à ses défenses, ses moustaches drues et son allure massive. Les mâles adultes du Pacifique peuvent peser jusqu'à deux tonnes et, parmi les membres de l'ancien sous-ordre des pinnipèdes, l'espèce n'est dépassée en taille que par les éléphants de mer. Le morse vit principalement dans les eaux peu profondes des plateaux continentaux, passant une part importante de son existence sur les blocs de glace ou les icebergs dérivant en mer. De ces plate-formes, il part à la recherche de sa nourriture de prédilection, les mollusques bivalves du benthos. C'est un animal sociable, à l'espérance de vie d'environ 40 ans, et considéré comme une espèce clé des écosystèmes marins de l'Arctique.

Le morse occupe une place importante dans la culture de nombreux peuples autochtones de l'Arctique, qui le chassèrent pour sa viande, sa graisse, sa peau, ses défenses et ses os. Aux XIXe et XXe siècles, le morse fut l'objet d'une très forte exploitation commerciale de sa graisse et de l'ivoire de ses défenses, faisant diminuer rapidement ses effectifs. Depuis, sa population mondiale a de nouveau augmenté, bien que les populations de l'Atlantique et de la mer de Laptev restent réduites et fragmentées.

Sémantique

Étymologies

Popularisé par Buffon, le terme « morse » est vraisemblablement issu d'une onomatopée lapone, morssa, arrivée en français via les langues slaves. L'origine commune de ce terme est en effet facilement identifiable dans le terme морж (morž) en russe, mors en polonais, mursu en finnois mais aussi dans les langues plus méridionales comme morsa en espagnol, morsă en roumain, etc.

Comme dans le cas de nombreux autres animaux marins, le vieux norrois est à l'origine de termes de plusieurs langues nord-européennes. Le terme actuel norvégien (en bokmål) est Hvalross, il dérive directement du vieux norrois hrossvalr qui signifie « cheval-baleine ». Ce terme passa sous une forme juxtaposée dans les dialectes néerlandais et nord-allemands en walros et Walross puis en anglais moderne sous la forme walrus, bien que quelques sources en fassent une juxtaposition du néerlandais wal (« rivage ») et de reus ou rus (« géant »).

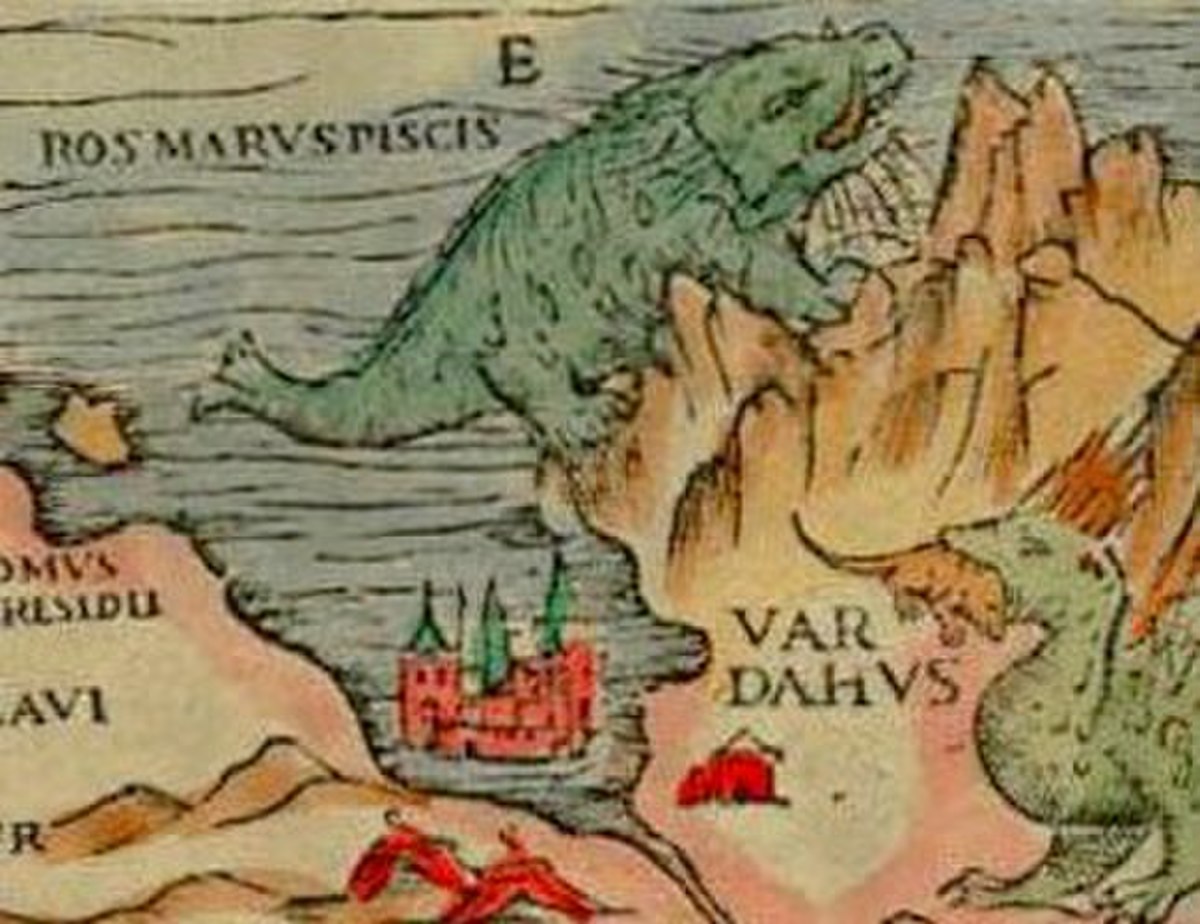

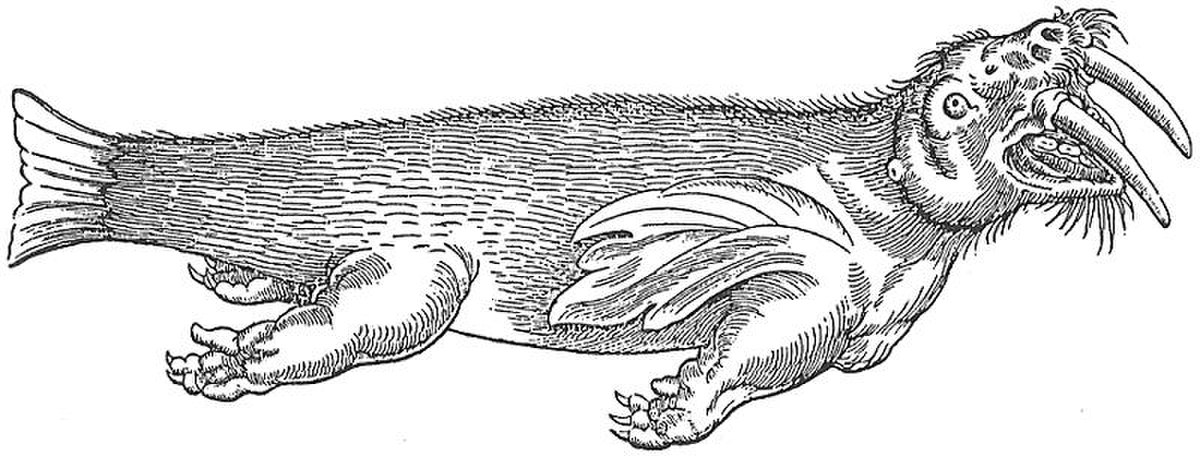

La plus ancienne description connue de l'animal, du moins assez précise pour ne pas souffrir d'ambiguïté, est celle d'Olaus Magnus datant de 1539, même si ce religieux scandinave est habituellement fantaisiste dans ses descriptions. Le support où l'animal est représenté est une gravure sur bois nommée Carta Marina. Assez peu ressemblante, l'effigie est légendée rosmarus piscis et l'animal décrit en quelques lignes dans un encart à l'angle inférieur gauche. Puisque mar est en norrois une racine désignant la mer, comme dans le terme maralmr qui désigne une herbacée des dunes sableuses, il est possible que le terme rosmarus apparu sous la plume de Olaus Magnus soit une latinisation de termes scandinaves, cheval et mer, rosmarus signifiant alors « cheval marin ». Une autre hypothèse donnerait rosmarus comme la forme latinisée d'une déformation de rosmhvalr, rosm désignant chez les scandinaves la couleur rouge-brun et hvalr signifiant « baleine ». Enfin rosmarus pourrait être une latinisation du nom vernaculaire russe. Ce nom est ensuite repris par de nombreux auteurs comme Conrad Gessner et enfin choisi par Carl von Linné comme dénomination spécifique de l'animal lors de sa description scientifique, et conservé depuis lors.

Le nom latin du genre, Odobenus, vient du grec odous, signifiant « dent » et baino, signifiant « marcher », et tiré des observations de morses s'aidant de leurs défenses afin de se hisser hors de l'eau. On retrouve également cette étymologie pour les Odobenocetopsidae. Odobenus rosmarus pourrait se traduire par « le cheval marin marchant sur ses dents », sous réserve des origines imprécises de la dénomination spécifique.

Appellations

Pour distinguer en français les deux sous-espèces principales, la sous-espèce type, O. r. rosmarus, est appelée « morse de l'Atlantique » et O. r. divergens « morse du Pacifique », en référence évidente à leurs aires de répartition respectives.

Comme chez tous les pinnipèdes, le petit est couramment appelé « veau », ainsi les mâles peuvent être nommés « taureaux » et les femelles « vaches », mais ces deux dernières appellations tiennent plus de l'anglicisme issu des termes bull et cow. Lorsque le jeune atteint l'âge de quatre mois, il est de la même manière nommé yearling.

L'animal conservait toujours de nombreux noms au début du XIXe siècle « vache marine » (latinisé en Vacca marina), « cheval marin » (latinisé en Equus marinus), « bête à grande dents » ou encore « lamantin morse ». Le terme de « vache de mer » est ambigu car il était à l'époque également attribué à d'autres mammifères marins comme les éléphants de mer ou comme les sirénéens parmi lesquels les taxonomistes l'ont d'ailleurs classé pendant un temps.

Concernant les appellations autochtones, l'animal est appelé aivik en inuit et aivuk chez les Yupiks.