Morse (animal) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

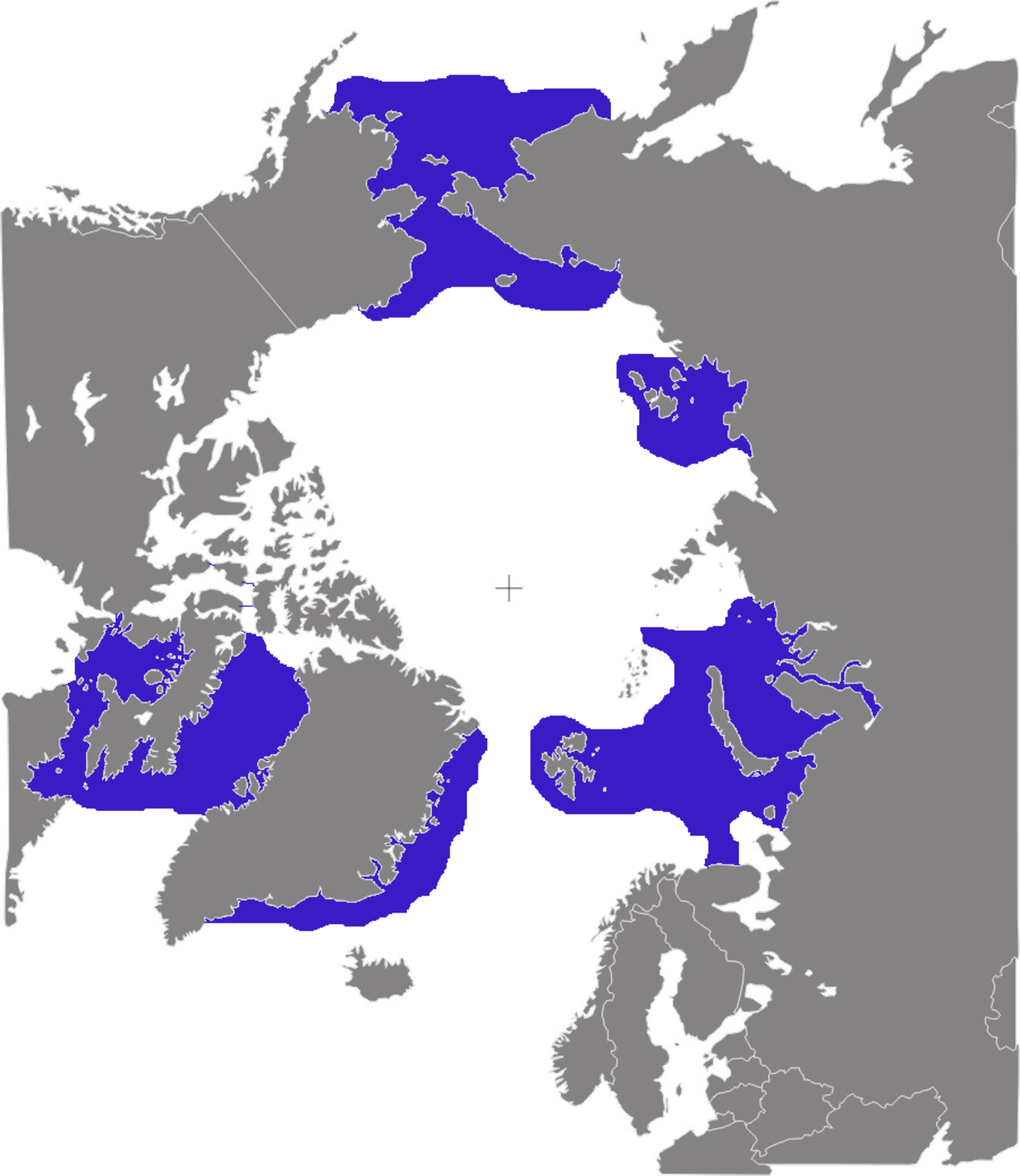

Répartition et habitat

Distribution géographique

La plus grande partie de la population du Pacifique passe l'été au nord du détroit de Béring, dans la mer des Tchouktches et dans la mer de Beaufort, entre l'est de la Sibérie, près de l'île Wrangel, et le nord de l'Alaska. Certains mâles, moins nombreux, passent l'été dans le golfe d'Anadyr, sur la rive sud de la péninsule tchouktche et dans la baie de Bristol à l'ouest de la péninsule d'Alaska. Au printemps et en automne, ils se rassemblent dans le détroit de Béring, rejoignant le golfe d'Anadyr depuis la côte ouest de l'Alaska. Ils passent l'hiver dans la mer de Béring, le long de la rive orientale de la Sibérie, au sud, jusqu'à la partie nord de la péninsule du Kamchatka, et le long de la rive sud de l'Alaska. Un spécimen fossile vieux de 28 000 ans a été dragué dans la baie de San Francisco, indiquant que le morse du Pacifique vivait loin vers le sud au cours de la dernière glaciation.

La population de la sous-espèce type, comprenant moins de membres, occupe l'Arctique canadien, le Groenland, le Svalbard et la partie occidentale de l'Arctique russe. On estime qu'il y a huit sous-populations, principalement distinguées par leurs répartitions géographiques et leurs déplacements. Cinq vivent à l'ouest du Groenland et les trois autres à l'est. Autrefois, le morse de l'Atlantique vivait au sud jusqu'au cap Cod et se trouvait en grand nombre dans le golfe du Saint-Laurent. En avril 2006, le Canadian Species at Risk Act liste la population de morses de l'Atlantique du Nord-Ouest du pays (Québec, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve et Labrador) comme ayant disparu du Canada.

La population isolée de Laptev est confinée à longueur d'année dans les régions centrales et occidentales de la mer du même nom, dans les régions les plus à l'Est de la mer de Kara, et dans les régions les plus à l'ouest de la mer de Sibérie orientale.

Historiquement, les populations ont également été observées bien plus au sud, en Amérique du Nord jusqu'en Acadie et les îles de la Madeleine et en Europe jusque sur les côtes des Pays-Bas, des îles Britanniques et de Belgique.

Biotope et migrations

Sa capacité de plongée étant limitée, le morse est dépendant des eaux peu profondes et aux berges couvertes de glace pour lui permettre d'aller chercher ses proies benthiques favorites. Il peut supporter des températures allant de -35 °C à 15 °C, restant dans l'eau lorsque la température excède cette valeur.

En dehors de la saison des amours et de gestation, c'est-à-dire à la fin de l'été et en automne, les morses forment des colonies de plusieurs dizaines de milliers d'individus sur les plages ou les affleurements rocheux. Ils sont contraints à suivre tour à tour l'expansion puis le recul de la banquise, les femelles et les jeunes demeurant sur la glace en toute saison, les mâles reproducteurs préférant passer l'été sur les côtes et îlots rocheux. La migration peut être longue et spectaculaire. À la fin du printemps et en été, par exemple, plusieurs centaines de milliers de morses du Pacifique migrent de la mer de Béring à la mer des Tchouktches à travers l'étroit détroit de Béring. Souvent les mâles restent dans le Sud, seuls les femelles et les jeunes migrant. Certains individus parcourront plus de 3 000 km par an.

Le morse et l'Homme

Menaces et conservation

Chasse au morse

Historiquement, les Vikings furent les premiers à chasser le morse pour son ivoire. Ils trouvaient les animaux en nombres au Groenland et autour de la Mer Blanche, et utilisaient leur « or blanc » pour fabriquer divers objets de luxe tels que des peignes, des crucifix ou des pièces de jeu d'échecs.

Le morse fut fortement exploité par les chasseurs de phoques et de baleines américains et européens pour sa graisse et son ivoire. Aux XVIe et XVIIe siècles, plusieurs milliers de morses étaient tués chaque année. L'animal vivait jusqu'au Cap Cod et dans le golfe du Saint-Laurent, où il n'est plus aujourd'hui que sporadique. Au cours du XVIe et XVIIe siècles, les populations du Labrador sont exterminées, poussant l'homme à aller les chasser de plus en plus loin. Entre 1861 et 1863, moins d'un millier de morses sont tués, pour l'exportation de 4 800 kg d'ivoire par an. En 1867 lorsque les Américains achètent l'Alaska aux Russes, l'exploitation de l'animal s'accélère : de 1869 à 1879 ce sont 12 000 morses qui alimentent chaque année le marché mondial. À la fin du XIXe siècle, les autorités américaines freinent la chasse, mais les populations connaissent un maigre répit : en effet vers 1930, c'est l'U.R.S.S. qui entame à son tour la chasse de l'animal. De 1925 à 1931, on a estimé que sur les seuls côtes de l'île de Baffin, environ 175 000 morses furent tués, et bien que ce chiffre soit contesté, il n'en reste pas moins que les populations atlantiques furent menées au bord de l'extinction.

La sous-espèce du Pacifique ne fut victime de la chasse que plus tard, et ses effectifs n'ont pas frôlé de seuil critique, les États-Unis et la Russie ayant pris des mesures protectrices afin de reconstituer les populations dès les années 1960. La chasse commerciale des morses est désormais interdite dans toute l'aire de répartition de l'animal.

Statut de conservation

Classé à partir de 1996 par l'IUCN en LC (préoccupation mineure), en 2008 son statut est revu et changé en DD (données insuffisantes). Le dernier recensement global de morses du Pacifique, par voie aérienne, date de 1990 et estimait l'effectif de la sous-espèce à 200 000 individus. La population du morse de l'Atlantique, qui s'est moins bien remise de son passé malheureux, est beaucoup plus petite. Bien qu'il soit difficile d'avoir de bonnes estimations, la population totale est probablement inférieure à 20 000 individus. L'Endangered Species Act ne considère l'espèce ni « menacée » ni « en danger ». L'état russe classe cependant le morse du Pacifique comme « en déclin » et les populations de la mer de Laptev comme « rares », car elles ne comptent que de 5 000 à 10 000 individus. Le COSEPAC, organisme canadien, considère le morse de l'Atlantique comme au statut « préoccupant ». Enfin, le commerce mondial de l'ivoire de morse est soumis aux restrictions dictées par l'annexe III de la CITES et ne provient que des morses tués par les autochtones, quand il n'est pas utilisé pour l'artisanat local.

La chasse du morse est réglementée par des plans de gestion des ressources en Russie, aux États-Unis, au Canada et au Danemark (comprenant le Groenland) et par les représentants des communautés de chasseurs respectives. Chaque année 4 000 à 7 000 morses du Pacifique sont tués en Alaska et en Russie dans un cadre alimentaire, dont 42 % d'animaux blessés ou égarés. Seules plusieurs centaines de morses sont abattues chaque année autour du Groenland et dans l'est du Canada, les populations atlantiques étant numériquement plus faibles et donc plus fragiles. L'impact de cette chasse est difficile à mesurer étant donné l'imprécision des données démographiques et des paramètres tels que la fécondité et la mortalité. Aux États-Unis, le morse est protégé par le Marine Mammal Protection Act (MMPA).

Menaces actuelles

Les Tchouktches, les Yupiks et les Inuits continuent de tuer de petits nombres de morses vers la fin de chaque été. Cette chasse fait partie de leurs traditions, et toutes les parties du morse sont utilisées : la viande, souvent conservée, est une importante source de nourriture pour l'hiver ; les nageoires sont mises à fermenter et sont stockées comme un mets délicat jusqu'au printemps ; défenses et os forment une matière première dans l'artisanat et étaient même autrefois utilisés dans la fabrication d'outils ; l'huile (ou la graisse) servait au chauffage et à l'éclairage ; la peau dure était utilisée pour fabriquer corde et revêtements des maisons et bateaux ; les intestins permettaient la confection de parkas imperméables, les vibrisses peuvent même servir de cure-dents. Le long os pénien, localement appelé oosik était également, comme ceux d'autres mammifères, utilisés par les autochtones pour fabriquer étuis à couteau et piquets de tente. Certaines de ces utilisations se sont perdues avec l'arrivée de technologies de remplacement, mais la viande de morse constitue toujours une part importante de l'alimentation locale, couvrant près de la moitié des besoins en protéines aux côtés des viandes de phoques barbus, phoques annelés et des cétacés. Parallèlement le braconnage pour le précieux ivoire persiste toujours.

Les effets du réchauffement climatique planétaire sont plus préoccupants. La surface et l'épaisseur de la banquise a atteint des niveaux exceptionnellement bas depuis le début du XXIe siècle. Le morse a besoin de cette glace, notamment pour la mise-bas et lors des regroupements en colonies pour la période de reproduction. Le recul de la banquise sur la mer de Béring entraîne la régression des zones de repos proches des secteurs d'alimentation. Il a aussi pour effet de forcer les femelles allaitantes à faire de plus longs trajets pour s'alimenter, et donc de laisser leurs veaux plus longtemps seuls, ce qui a pour effet d'augmenter le stress nutritionnel chez les jeunes et ainsi de diminuer les taux de reproduction. La réduction de surface de la glace côtière est également impliquée dans l'augmentation substantielle du nombre de morses morts par écrasement, victimes d'une foule qui doit s'entasser de plus en plus le long des rivages de la mer des Tchouktches, entre l'Est de la Russie et l'Ouest de l'Alaska. De même la hausse des températures de la mer est susceptible d'avoir un impact sur les proies du morse. Toutefois, les données climatiques sont insuffisantes pour faire des prévisions fiables sur l'évolution démographique de l'espèce. Enfin des effets plus directs de l'action de l'Homme sont à considérer, comme la surpêche mais surtout les catastrophes environnementales et la pollution marine telles que les marées noires : cette pollution cause des problèmes de santé par inhalation des vapeurs ou des irritations par contact cutané, mais induit également l'accumulation des hydrocarbures lourds au fond de la mer, et donc dans les peuplements de bivalves, réduisant d'autant les zones de prospection du morse. Enfin, il convient de mentionner le dérangement des colonies de morses par l'homme, notamment la pollution sonore, comme les bateaux, semant la panique dans les colonies, ou comme les aéroports et le bruit de leurs avions.

Aspects culturels

Durant le Moyen Âge, la similarité de sonorité entre les termes latin morsus, mors i.e. la mort, et mordere i.e. mordre a donné une réputation de monstre terrifiant à l'animal.

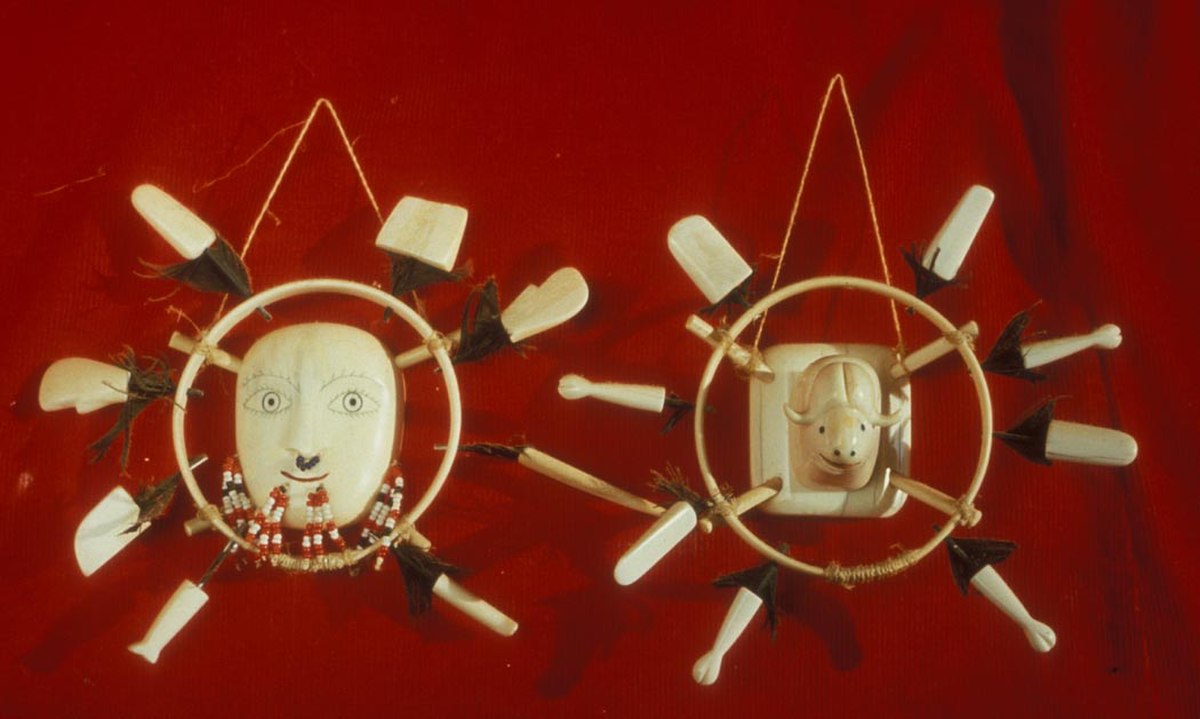

Peuples autochtones

Le morse joue un rôle important dans la religion et le folklore de nombreux peuples de l'Arctique. La peau et les os sont utilisés dans certaines cérémonies et l'animal figure dans nombre de légendes. Par exemple, dans une version tchouktche du mythe répandu du Corbeau créateur du monde, le corbeau Kutkh récupère le soleil et la lune en séduisant la fille d'un mauvais esprit. Le père en colère pousse celle-ci du sommet d'une haute falaise et, tombant dans l'eau, elle se transforme en un morse. Selon diverses légendes, les défenses sont formées soit par les traces du mucus nasal de la jeune fille en pleurs ou par ses longues tresses. Ce mythe tchouktche est peut-être lié à celui de la vieille femme à tête de morse régnant au fond de la mer, qui est lui-même lié à la déesse inuite Sedna. Tant dans la péninsule tchouktche qu'en Alaska, les aurores boréales sont considérées comme le monde particulier où vivent ceux que la violence a tué, les rayons changeants représentant les âmes des défunts jouant comme au ballon avec la tête d'un morse. Un autre conte esquimau narre la lutte entre le morse et le renne : le premier se vantait de pouvoir tirer le cervidé dans l'eau, mais, s'attachant l'un à l'autre par une corde autour de leur taille, c'est le renne qui tira le morse au loin vers l'intérieur des côtes.

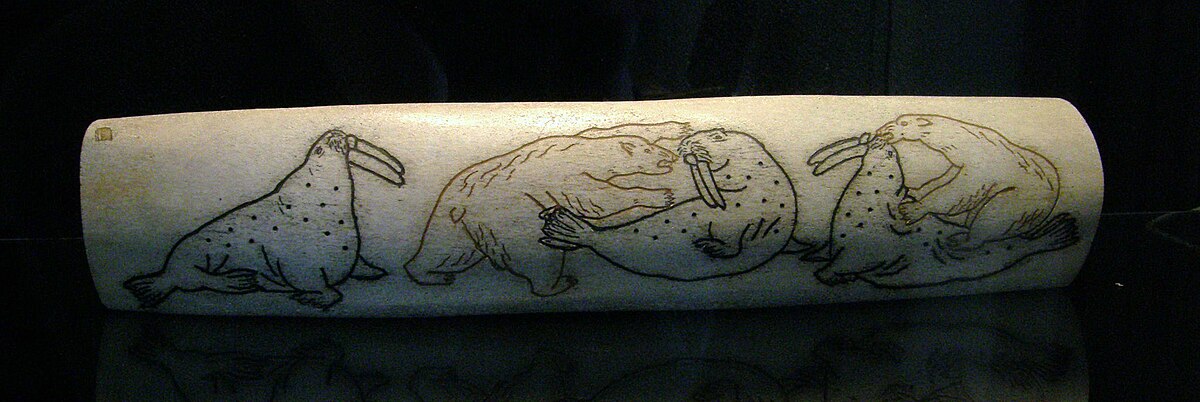

De nombreux peuples arctiques, tel les Tchouktches et les Inuits du Canada, utilisent les défenses de morse pour la confection d'objets d'arts en ivoire, ainsi que des armes, artisanat profondément ancré dans leurs traditions.

Dans l'art et la culture populaire

La « bête à grande dents », comme l'appelaient les marins, a longtemps été décrite comme un danger pour les embarcations. L'animal était, aux yeux des peuples autochtones de l'Arctique, le plus dangereux de tous. Il eut en effet la réputation de s'aider de ses défenses afin de faire chavirer les petits bateaux, parfois même en groupes, tout en mugissant, et poursuivant autant que possible les embarcations, comme le narre par exemple le navigateur hollandais Zorgdrager. Pourtant l'animal est plutôt calme et relativement insensible à la présence humaine, même si des cas de confrontations ont été observés.

En raison de son apparence facilement reconnaissable, de sa carrure, de ses moustaches et défenses très distinctives, le morse apparaît également dans les cultures populaires d'autres peuples, notamment dans la littérature enfantine anglaise. Les représentations de morses restées célèbres sont toujours des personnages de second rôle.

En littérature et au cinéma, son apparition la plus connue est peut-être celle du poème fantaisiste de Lewis Carroll intitulé Le Morse et le Charpentier (The Walrus and the Carpenter dans sa version originale), figurant dans son roman de 1871 intitulé De l'autre côté du miroir (Through the Looking-Glass). Ce poème, où l'antihéros éponyme utilise sa ruse pour manger un grand nombre d'huîtres, est également repris dans le film d'animation des studios Disney de 1951 Alice au pays des merveilles. Bien que Carroll décrit le morse consommant les mollusques bivalves des littoraux et des estrans, ceux-ci ne constituent en réalité qu'une partie insignifiante de son alimentation, même en captivité.

Wally Walrus, un personnage des dessins animés de la Walter Lantz Productions est devenu aussi célèbre. Le morse apparaît également dans la littérature dans un des épisodes du Livre de la jungle de Rudyard Kipling intitulé Le phoque blanc (The White Seal), où il est décrit comme le « vieux Sea Vitch, le gros vilain morse bouffi et dartreux du Nord Pacifique, au col épais et aux longues défenses, qui n'a de bonnes manières que lorsqu'il dort ». Dans La Petite Sirène 2: Retour à l'océan de Disney, apparait un morse nommé Flash. On le retrouve également dans la chanson chez les Beatles et leur I Am the Walrus (en français Je suis le Morse) inspiré du poème de Lewis Carroll, ou en philatélie sur de nombreux timbres, notamment édités par les gouvernements canadiens mais également par l'U.R.S.S., la Bulgarie ou encore le Mali.

L'expression « moustache de morse » est utilisée pour désigner les moustaches importantes et broussailleuses, comme celles du joueur de hockey Lanny McDonald ou du professeur Horace Slughorn, personnage fictif de la saga Harry Potter.

Certains spécimens de morses ont également acquis une certaine célébrité, comme Antje, mascotte de la Norddeutscher Rundfunk qui logeait au Tierpark Hagenbeck, parc zoologique de Hambourg, ou encore Tanja, morse femelle du zoo de Hanovre euthanasiée en 2007 à 33 ans, car souffrant de sa vieillesse.