Morse (animal) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Écologie et comportement

Alimentation

Le morse affectionne les eaux peu profondes du plateau continental où il prospecte dès l'aube le fond de la mer, souvent en groupes de 10 à 15 individus, en partant d'un bloc de glace lui servant de plate-forme. Il est nettement moins pélagique que les autres pinnipèdes, mais ses plongées, bien que moins profondes en moyenne, avoisinent tout de même 80 mètres et peuvent durer près d'une demi-heure, même si la moyenne n'excède guère dix minutes. Le record de plongée mesuré chez la sous-espèce atlantique était de 113 m de profondeur. Pour trouver sa nourriture, il peut s'éloigner jusqu'à 2 km des côtes lorsque les risques de se retrouver prisonnier sous la glace sont trop grands.

Le morse a un régime alimentaire diversifié et opportuniste, se nourrissant de plus de 60 genres d'organismes marins, comprenant crevettes, crabes, vers tubicoles, coraux mous, tuniciers, concombres de mer, divers mollusques et petits poissons. Sa source d'alimentation de prédilection reste toutefois les mollusques bivalves du benthos, en particulier myes, palourdes, mais aussi coques, clams et autres bucardes qui constituent 60 à 80 % de son régime alimentaire. Il part en quête de nourriture deux fois par jour et peut consommer jusqu'à 400 palourdes par jour, soit 27 kg de nourriture et 3 à 6 % de son poids.

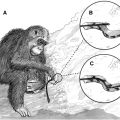

Il déniche ses proies sur le plancher marin à l'aide de ses vibrisses et chasse le sable en créant un courant à l'aide de sa nageoire ou en propulsant un puissant jet d'eau avec sa bouche. Une fois le terrain nettoyé, le morse casse les bivalves entre ses nageoires ou aspire la chair en plaquant ses puissantes lèvres sur l'organisme et en reculant rapidement sa langue dans sa bouche, comme un piston, créant un vide. Son palais particulièrement voûté, permet une aspiration efficace.

À côté de sa consommation de nombreux organismes, sa méthode de recherche de nourriture a un grand impact périphérique sur les communautés benthiques. Elle est une source de bioturbation du plancher de la mer, libérant des nutriments dans toute la colonne d'eau et encourageant le mélange et la circulation de nombreux organismes, ce qui accroît la dispersion du benthos. Leur voracité pourrait quant à elle avoir un impact négatif non négligeable sur les bancs de bivalves à reconstitution lente, et donc sur l'ensemble de la faune se nourrissant de ceux-ci.

Des restes de phoques ont déjà été retrouvés en quantité non négligeable dans l'estomac de morses du Pacifique, mais l'importance de ces mammifères dans l'alimentation des morses reste débattue. Quelques rares exemples de prédation sur les oiseaux de mer ont été rapportés, en particulier sur le Guillemot de Brünnich (Uria lomvia). Enfin, le morse peut se montrer cannibale, notamment envers les nouveau-nés, ou encore charognard, consommant carcasses de cétacés, de congénères, d'ours polaires ou même de chiens de traîneau.

Parasites et maladies

La peau du morse peut héberger de nombreux types de parasites, comme ceux suceurs de sang du sous-ordre des Anoplura, et les acanthocéphales. Certains nématodes sont des parasites internes des plus courants. Un étude portant sur les Trichinella a trouvé les larves du parasite, et notamment celles de l'espèce T. nativa, chez 2,4 % des 1 529 morses étudiés : alors que les autres pinnipèdes et les cétacés ne sont que des porteurs occasionnels, le morse est un porteur vital pour le parasite, avec une prévalence de 0 à 9,4 %. Ses habitudes charognardes en font un vecteur particulièrement privilégié de la trichinellose, inoffensive pour l'animal mais un fléau pour les autochtones qui consomment la viande de morse crue.

Les infections bactériennes contractées par les nageoires ou les yeux mènent rapidement à la perte de poids précédent la mort de l'individu, comme cela a notamment été étudié pour le genre Brucella. L'impact des infections virales causées par les calicivirus et le morbillivirus est encore largement inconnu.

Comportement social et prédateurs naturels

Les morses sont extrêmement grégaires, les plus sociables des pinnipèdes. Ils forment souvent de grands groupes comptant de quelques centaines à quelques milliers d'individus, où les individus se collent et se frottent les uns aux autres, peut-être afin de supprimer les parasites. La communication de la colonie se fait par beuglements et grognements. Ces derniers pourraient même s'entendre jusqu'à 1,5 km de distance. La hiérarchie est édictée par les mâles les plus imposants et aux plus belles défenses, trônant au centre du groupe, mais les comportements en vue de la reproduction et l'organisation au sein d'un groupe varient quelque peu entre les populations du Pacifique et de l'Atlantique. De plus les sexes sont généralement séparés en dehors de la saison de reproduction, les femelles remontant vers le nord. Les jeunes mâles n'ayant pas encore atteint leur maturité sexuelle se regroupent généralement, en périphérie du gros de la colonie. Certains individus sont vigilants pour le reste du groupe, donnant l'alerte en cas de danger en sifflant, auquel cas tous les morses se réfugient dans l'eau.

Grâce à sa taille imposante, le morse n'a que deux prédateurs naturels : l'orque (Orcinus orca) et l'ours blanc (Ursus maritimus). Il ne constitue cependant pas une grosse part du régime alimentaire de ceux-ci. L'ours polaire peut chasser le morse en se précipitant dans les groupes formés sur les plages, et consomme les individus écrasés ou blessés dans la panique, en général jeunes ou infirmes. Cependant, un morse même blessé reste un adversaire redoutable pour un ours blanc, et les attaques directes sont rares. De plus, les membres d'une colonie peuvent s'unir pour faire face à un prédateur et secourir un congénère. Ainsi seuls les individus se tenant éloignés du groupe sont réellement susceptibles d'être victime d'un ours.

Reproduction

De la parade à l'accouplement

Les mâles atteignent leur maturité sexuelle dès l'âge de 7 ans, mais ne se reproduisent généralement pas avant leur développement complet, vers 15 ans, pour pouvoir commencer à disputer les femelles aux autres mâles de la colonie. Le rut a lieu de janvier à avril, et les mâles diminuent alors leur consommation de nourriture de façon spectaculaire. Les femelles ovulent dès l'âge de 4 ou 6 ans. Elle connaissent plusieurs œstrus, entrant en chaleur en fin d'été ainsi que vers février, mais les mâles sont uniquement fertiles en février ; le potentiel de fécondité en été est inconnu. L'accouplement a lieu de janvier à mars, mais plus généralement en février.

Les populations du Pacifique adoptent un comportement relativement placide, où les mâles se regroupent dans l'eau autour des blocs de glace où s'entassent les femelles en œstrus et se concurrencent en prestations vocales, utilisant leurs poches d'air pharyngiennes pour produire des sons de cloche ou des cliquetis qui séduiront les femelles ou impressionneront les concurrents. Les femelles les rejoignent, et les partenaires s'accouplent alors dans l'eau. Chez la sous-espèce atlantique, un mâle possède généralement un harem composé d'une vingtaine de femelles, sur lesquelles il veille jalousement. Les vocalisations sont moins utilisées, et les mâles se montrent très territoriaux, combattant tout rival, l'abandon d'un des protagonistes ou le premier sang versé suffisant généralement à clore la lutte. Les plus faibles ne se reproduiront pas, et la pratique masturbatoire est observée.

De la gestation au sevrage

La gestation dure de 15 à 16 mois durant lesquels la femelle augmente son alimentation de 30 à 40 %. Les 3 ou 4 premiers mois, l'embryon suspend son développement et demeure sous forme de blastocyste, avant de s'implanter dans l'utérus. Cette stratégie d'implantation différée, forme de diapause, est fréquente chez les pinnipèdes et optimise à la fois la saison des amours et celle des naissances. Son évolution fut déterminée par les conditions climatiques qui favorisent la survie des nouveau-nés, et son rythme est probablement en parti régi par le photopériodisme. Le petit perd son lanugo trois mois avant de naître. La mise-bas a lieu durant la migration du printemps, d'avril à juin. La mère accouche sur la terre ferme ou sur la banquise d'un seul petit, les jumeaux étant rares. Le petit, parfois appelé « veau », pèse entre 50 et 75 kg, pour une moyenne de 63 kg et une longueur proche du mètre. Le veau est gris argenté avec les nageoires gris foncé, mais prend au bout d'une à deux semaines une couleur brune, subissant une seconde mue au début de son premier été extra-utérin, puis muera toutes les fins d'été pour les mâles, ou de manière plus espacée pour les femelles. Il est apte à nager dès sa naissance. Le lait maternel est composé de 60 % d'eau, 30 % de matières grasses et 5 à 10 % de protéines, et peut-être complété de nourriture solide dès le sixième mois. En captivité, les petits consomment environ neuf litres de lait par jour, mais dans la nature ce volume n'a pas été évalué. À un an, le petit pèse déjà 200 kg.

Les petits se retrouvant orphelins peuvent parfois être adoptés. Les mères s'occupent des petits pendant plus d'un an avant le sevrage, mais les jeunes peuvent passer jusqu'à trois à cinq ans aux côtés de leur mère. Le jeune forme ensuite son propre groupe et intègre les grands rassemblements aux alentours de ses neufs ans. Dans la nature, les morses vivent entre 20 et 30 ans. La stratégie de reproduction du morse est différente des autres pinnipèdes : les femelles s'occupent de leur petit exceptionnellement longtemps, et étant donné que l'ovulation est stoppée jusqu'au sevrage du petit, elles donnent naissance au maximum tous les deux ans, la fréquence diminuant avec l'âge, faisant du morse le pinnipède au taux de reproduction le plus faible.