Monument historique (France) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Histoire

Prémices et genèse

Les biens nationaux, constitués à la faveur de la nationalisation des biens du clergé (octobre 1790), des émigrés (novembre 1791) et de la Couronne de France (septembre 1792), ont eu des fortunes diverses. Certains ont été livrés à la vindicte populaire, engendrant la notion de vandalisme inventée par l'abbé Grégoire (en octobre 1794), d'autres ont été conservés par l'État et ont changé de fonctions (prisons comme Maguelonne, Clairvaux, le Le Mont-Saint-Michel), mais la plus grande part ont été vendus à des particuliers, souvent pour servir de carrière de matériaux de construction et ont disparu (abbaye de Cluny, château abbatial de Vézelay, etc.).

En 1790, Aubin-Louis Millin parle pour la première fois de « monument historique » à l'assemblée constituante, à l'occasion de la démolition de la Bastille. « Monument historique » devient symbolique de l'avant-révolution, de l'Ancien Régime. L'idée de conserver un témoignage de l'Ancien Régime circule, et en 1795 Alexandre Lenoir est nommé pour créer le musée des monuments français, où il rassemble les fragments d'architecture qu'il parvient à sauvegarder.

Le vandalisme entraîne des réactions, en particulier des romantiques (Chateaubriand, ou Victor Hugo qui publie en 1825 un pamphlet : Guerre aux démolisseurs). La sauvegarde passe par un travail d'inventaire : dès 1795 le conseil des bâtiments civils complète l'inventaire des châteaux que Louis XVI avait commencé ; en 1820, le Baron Taylor et Charles Nodier publient leurs Voyages pittoresques et romantiques dans l'ancienne France etc.

La naissance des « Monuments historiques »

En 1819, pour la première fois, le budget du ministère de l'Intérieur a une ligne « monuments historiques ». En 1830, le ministre de l'Intérieur François Guizot crée le poste d'inspecteur des monuments historiques qu'il attribue à Ludovic Vitet, puis en 1834 à Prosper Mérimée. La mission de l'inspecteur des monuments historiques est de classer les édifices et de répartir les crédits d'entretien et de restauration. Le 29 septembre 1837, la commission des monuments historiques est créée, elle est composée de sept bénévoles, elle fait un travail d'inventaire, de classement et d'attribution des crédits. Elle se charge également de former les architectes qui interviennent sur les monuments (à commencer par Eugène Viollet-le-Duc).

En 1840, la commission publie sa première liste qui compte 1034 monuments historiques parmi lesquels les alignements mégalithiques de Carnac, le château de Roquetaillade, l'abbatiale de Vézelay, la basilique Saint-Denis, la cathédrale Notre-Dame de Reims, l'église Saint-Jean de Montierneuf, la cathédrale Saint-Pierre de Beauvais, etc. Cette première liste comporte uniquement des monuments préhistoriques et des bâtiments antiques et médiévaux (Ve au XVIe siècle). Tous sont des propriétés de l'État, du département ou de la commune, dont la conservation nécessite des travaux (et donc des crédits).

Par la suite, la commission continue son travail d'inventaire, les monuments historiques augmentent en nombre et le domaine de protection s'élargit selon trois directions : chronologique, typologique (on cherche à protéger un bâtiment représentant chaque type) et vers l'architecture vernaculaire. Ainsi en 1851, la commission crée la Mission héliographique, chargée de photographier les monuments français.

Développement et ouverture

Le XIXe siècle invente encore les architectes des monuments historiques, en 1893 a lieu le premier concours d'architecte en chef des monuments historiques (ACMH), enfin en 1907 un décret fixe le statut des ACMH.

La loi du 30 mars 1887 fixe pour la première fois les critères et la procédure de classement, tandis que la loi du 21 avril 1906 pose le principe de classement des sites naturels pittoresques.

La loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques définit les critères de classement, les intervenants obligatoires, etc. Cette même année, les monuments historiques acceptent quatre châteaux postérieurs au Moyen Âge : le Luxembourg, Versailles, Maisons-Lafitte et le Louvre.

Pendant les années 1920 et 1930, le classement s'ouvre au patrimoine privé ce qui est considéré comme une privation de propriété (voir à ce sujet la Saline royale d'Arc-et-Senans en 1926). Il s'ouvre aussi à la Renaissance et à l'âge classique c’est-à-dire du XVIe au XVIIIe siècle (par exemple l'église Sainte-Geneviève de Paris en 1920). On se met également à accepter timidement l'architecture éclectique : classement en 1923 de l'Opéra. Avec l'abandon des sites par les militaires suite à la première Guerre mondiale, l'architecture militaire de la Renaissance et de l'âge classique commence à être classée. C'est enfin à cette période qu'on invente une sorte de classement de second ordre : l'« inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques » en 1925, devenue en 2005 l'« inscription au titre des monuments historiques ».

Extension et évolution des protections

La loi du 2 mai 1930, qui remplace celle de 1906, tend à rapprocher les procédures de classement des monuments bâtis d'une part, et celle de sites et espaces naturels, en créant la catégorie de « site naturel classé ». Elle introduit également la possibilité de classer comme un site une zone située à proximité d'un bâtiment classé ou inscrit. La protection des sites naturels classés est actuellement régie par le code de l'environnement.

La loi du 25 février 1943, modifiant la loi du 31 décembre 1913, précise ces dispositions en introduisant un champ de visibilité de 500 m. La loi de 1943 considère en effet qu'un monument, c’est aussi l’impression que procurent ses abords. C'est pourquoi la loi impose une forme de vigilance à l’égard des projets de travaux dans le champ de visibilité des monuments historiques. De nombreux classements sont opérés durant l'Occupation, afin d'empêcher des destructions par l’occupant, mais aussi pour faire travailler les personnes chargées des protections, afin qu'elles échappent au Service du travail obligatoire en Allemagne[réf. souhaitée].

Après la Seconde Guerre mondiale et les destructions massives dues aux bombardements allemands de 1940 et alliés de 1944 et 1945, et l'essor économique des Trente Glorieuses pendant lesquels on continue les destructions pour reconstruire du neuf, la protection en réaction change d'échelle. Le 4 octobre 1962, André Malraux fait passer une loi sur les secteurs sauvegardés qui protège des parties de villes. Parallèlement, les monuments historiques s'ouvrent à l'architecture civile du XVIe au XVIIIe siècles, à l'architecture vernaculaire et naïve avec le palais idéal du facteur Cheval en 1969, et à l'architecture monumentale des XIXe et XXe siècles. C'est ainsi qu'ont été inscrits ou classés :

- la Tour Eiffel en 1964,

- la Cité radieuse de Marseille,

- la chapelle Notre-Dame-du-Haut de Ronchamp,

- la Villa Savoye en 1965 et 1967,

- l’église Notre-Dame du Raincy en 1966,

- la Villa Stein en 1975,

- l’église du Sacré-Cœur d'Audincourt,

- l’église Notre-Dame-de-Toute-Grâce du Plateau d'Assy, en 2004.

L'appellation d'inventaire supplémentaire des monuments historiques change pour celle d'inscription au titre des Monument historique en France en 1970.

L'architecture métallique a mis du temps à être reconnue et classée : les Halles de Victor Baltard sont détruites entre 1971 et 1973 (un seul pavillon a été classé monument historique et a été remonté à Nogent-sur-Marne en 1977, hors de son contexte d'origine), la bibliothèque Sainte-Geneviève de Henri Labrouste attend 1988 pour être classée.

La fin des années 1980 et le début des années 1990 voient le début de la protection du patrimoine industriel, tant l'architecture (Le moulin de la chocolaterie Menier de Jules Saulnier à Noisiel a été classée en 1992) que les machines (la collection Schlumpf est classée en 1978 pour éviter sa dispersion). Dans le même temps la mission du patrimoine maritime et fluvial, avec le classement de phares, balises, grues fluviales, puis des bateaux (le premier fut le trois-mâts Duchesse Anne en 1982, avec la gabare Mad-Atao), etc.

Sont également protégés les lieux témoins de l'histoire : la maison natale de Jeanne d'Arc (classée dès 1840) ou celle de Napoléon Ier, le mur des Fédérés, Oradour-sur-Glane (classé le 10 mai 1946), etc., les jardins : aux alentours de 1920 les parcs de Versailles et de Fontainebleau sont classés, vers 1930 c'est celui d'Azay-le-Rideau.

D'autres monuments, reflets de l'Art nouveau français (mouvement de l'École de Nancy) sont également classés à la fin des années 1990, principalement à Nancy. Afin d'accentuer cette visibilité, est créé en 1999 le Label « Patrimoine du XXe siècle », attribué automatiquement à tous les Monuments historiques construits durant le XXe siècle, mais aussi aux édifices présents dans les ZPPAUP ou proposés à la Commission régionale du patrimoine et des sites.

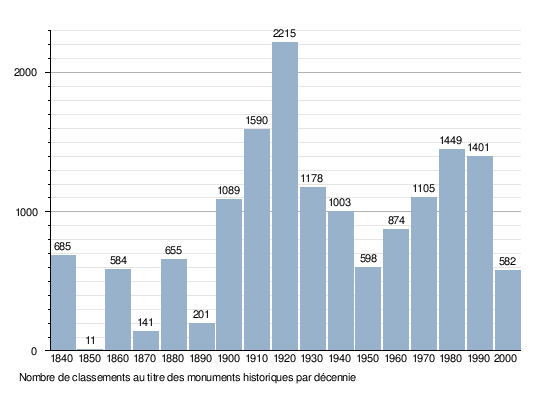

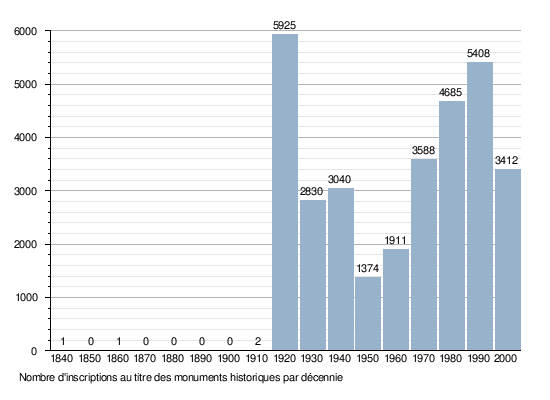

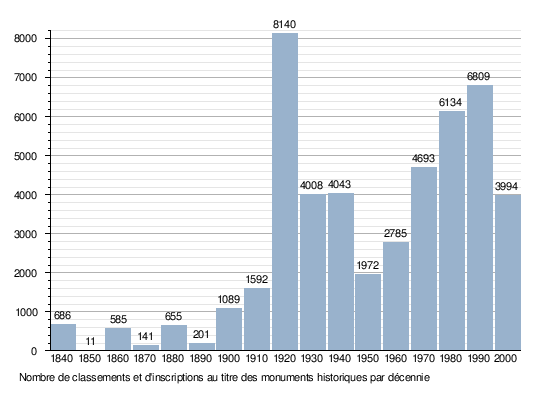

Répartition historique et statistiques

Au 31 décembre 2007, il y avait 42 967 monuments répartis comme suit : 14 344 classés et 28 623 inscrits au titres des monuments historiques, 449 supplémentaires par rapport à 2006. Actuellement, les crédits attribués par le ministère de la Culture sont déconcentrés dans les DRAC ou gérés par le Service National des Travaux (SNT).

Ils se répartissent en 2008 entre 3,7 % de proto et préhistoriques, 1,7 % antiques, 32,8 % du Moyen Âge, 45,4 % des temps modernes et, 16,4 % actuels. Un tiers des monuments historiques relèvent de l'architecture domestique, 29,6% sont des édifices religieux, et près de la moitié (49,4%) des propriétés privées.

Le monument historique, parti d'une volonté pédagogique de témoignage historique, s'est ainsi transformé au fil du temps en « syndrome de Noé ».

Statistiques

Les graphiques suivants résument le nombre de classement et d'inscription au titre des monuments historiques par décennie, depuis 1840.