Monts du Cantal - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| Monts du Cantal | |||

| |||

| Géographie | |||

|---|---|---|---|

| Altitude | 1 855 m, Plomb du Cantal | ||

| Massif | Massif central | ||

| Coordonnées | |||

| Administration | |||

| Pays |

| ||

| Région | Auvergne | ||

| Département | Cantal | ||

| Géologie | |||

| Âge | 2 à 13 millions d'années | ||

| Roches | roche volcanique | ||

| Type | Volcan gris | ||

| Activité | Éteint | ||

| Dernière éruption | il y a 2 Ma | ||

| Code | Aucun | ||

| Observatoire | Aucun | ||

| | |||

| modifier | |||

Les monts du Cantal forment un massif montagneux au centre-ouest du Massif central constitué des vestiges du plus grand stratovolcan visible d'Europe, dont la mise en place a débuté il y a environ 13 millions d'années et dont les dernières éruptions sont datées d'environ 2 millions d'années. Ce volcan a été largement démantelé par des phénomènes d'effondrements massifs et érodé par les glaciers et par l'eau.

Géographie

Situation

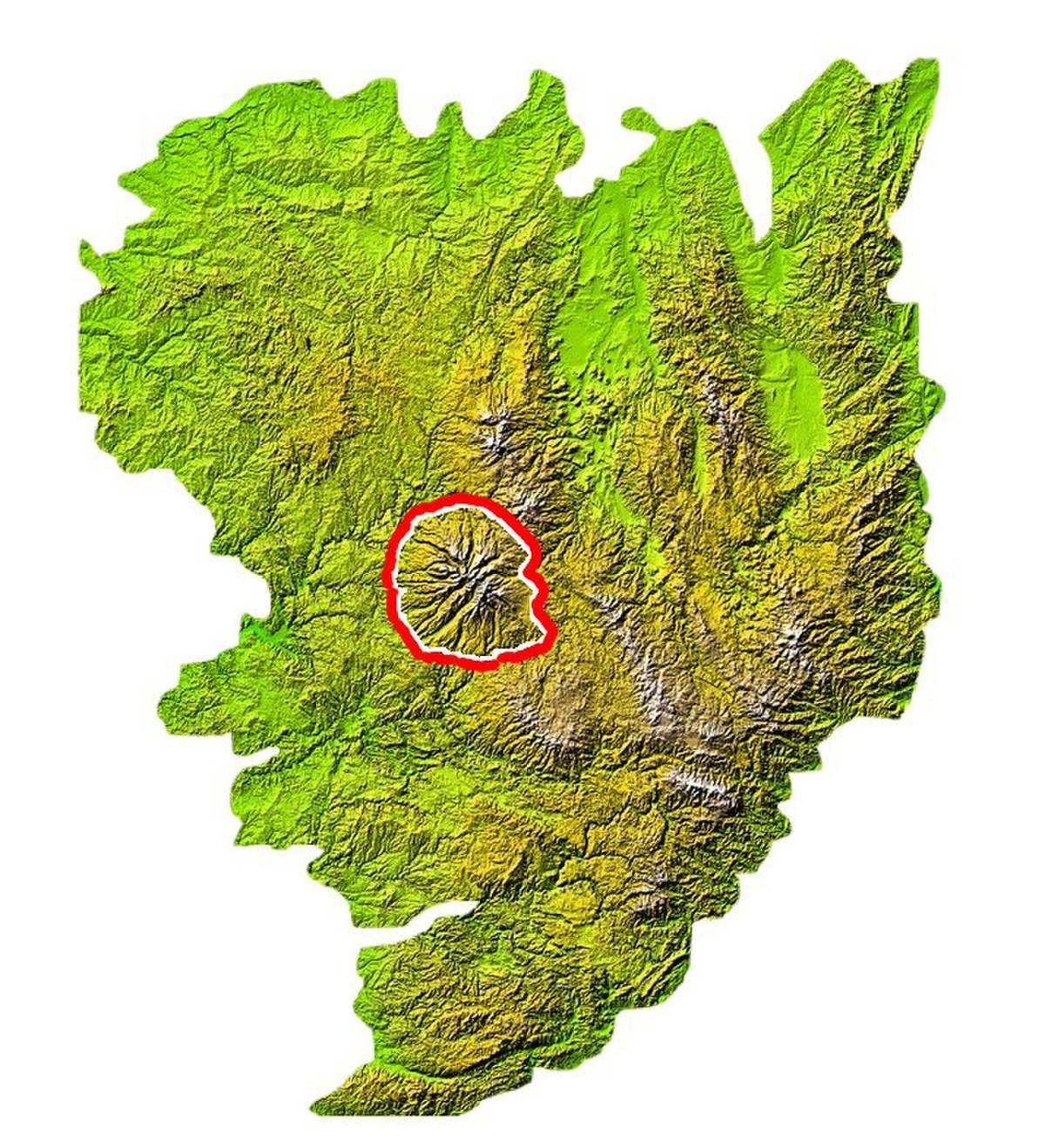

Les monts du Cantal occupent de manière centrale la plus grande partie du département du Cantal dans la région d'Auvergne. Ils lui ont d'ailleurs donné son nom. Ils débordent également sur la pointe nord du département de l'Aveyron.

Topographie

De nos jours, les monts du Cantal se composent de plusieurs sommets, les plus connus étant :

- le puy Mary (1 787 m), qui offre un panorama circulaire sur les vallées du Mars, de la Jordanne, de la Rhue de Cheylade et de l'Impradine ;

- le Plomb du Cantal (1 855 m), qui offre un panorama sur les vallées de la Cère (il est situé à 20 km de Vic-sur-Cère), de Brezons et de l'Epie. Il est accessible depuis Super Lioran en téléphérique ;

- le puy Griou, haut de 1 690 m, qui est séparé du puy Chavaroche par la vallée de la Jordanne et du Plomb du Cantal par celle de la Cère (il est situé à 14 km de Vic-sur-Cère) ;

- le puy Violent, qui culmine à 1 592 m, situé à l'ouest du massif et qui offre un très beau panorama sur le cirque de Mandailles et la vallée de la Jordanne ;

- le puy Chavaroche, haut de 1 739 m, situé au sud-ouest du puy Mary ;

- le puy de Peyre-Arse, qui culmine à 1 806 m, situé à l'est du puy Mary. Il offre un panorama sur les vallées de l'Impradine, de la Santoire et de la Rhue de Cheylade.

Sommets remarquables

| de 1 855 à 1 716 mètres | de 1 704 à 1 633 mètres | de 1 620 à 1 525 mètres | de 1 514 à 1 427 mètres |

|---|---|---|---|

|

|

|

|

Principaux cols

- Col du Pas de Peyrol, 1 588 mètres, entre Murat et Salers, au pied du puy Mary ;

- Col de Cabre, 1 528 mètres, entre Lascelle et Murat ;

- Col de Prat de Bouc, 1 401 mètres, entre Murat et Pierrefort ;

- Col de Serre, 1 335 mètres, entre Murat et Cheylade ;

- Col du Pertus, 1 309 mètres, entre Mandailles (vallée de la Jordanne) et Saint-Jacques-des-Blats (vallée de la Cère) ;

- Col de Cère, 1 294 mètres, entre Murat et Vic-sur-Cère ;

- Col de Néronne, 1 242 mètres, entre Le Falgoux et Salers ;

- Col de Légal, 1 231 mètres, entre Lascelle et Fontanges ;

- Col d'Aulac, 1 220 mètres, entre Le Falgoux et Trizac ;

- Col d'Entremont, 1 210 mètres, entre Murat et Ségur-les-Villas ;

- Col du Lioran, 1 153 mètres, entre Murat et Vic-sur-Cère ;

- Col de la Fageole, 1 107 mètres, entre Saint-Flour et Massiac ;

- Col de Curebourse, 997 mètres, entre Vic-sur-Cère et Pierrefort.

Vallées

Les monts du Cantal sont bordés de plateaux d'origine volcanique : les planèzes. La principale est la Planèze de Saint-Flour. Ces plateaux sont entrecoupés de nombreuses vallées et notamment :

- Vallée de l'Alagnon, qui commence au Lioran ;

- Vallée de la Bertrande, affluent de la Maronne ;

- Vallée de la Cère, qui commence au Lioran ;

- Vallée de la Doire, affluent de la Bertrande qui prend sa source au niveau du col de Légal ;

- Vallée de l'Impradine, qui prend sa source au pied du puy Mary, puis emprunte une vallée glaciaire, pour se jeter dans la Santoire ;

- Vallée de la Jordanne ;

- Vallée de l'Authre ;

- Vallée de la Maronne ;

- Vallée du Mars, qui prend sa source au puy Mary, remonte vers le nord-ouest, traversant Saint-Vincent-de-Salers ; sa vallée s'appelle la vallée du Falgoux ;

- Vallée de la petite Rhue, qui prend sa source au puy de la Tourte, se jette dans la grande Rhue après être passée au Claux, puis à côté de Cheylade ;

- Vallée de la Santoire, qui prend sa source au pied du Puy de Peyre-Arse, grossie des eaux de l'Impradine ; elle passe à côté de Dienne, traverse le village de Saint-Bonnet-de-Condat et se jette dans la grande Rhue à Condat.

Rivières et affluents

| Affluents de la Dordogne | Affluents de la Truyère | Bassin versant de la Loire |

|

|

|

Géologie

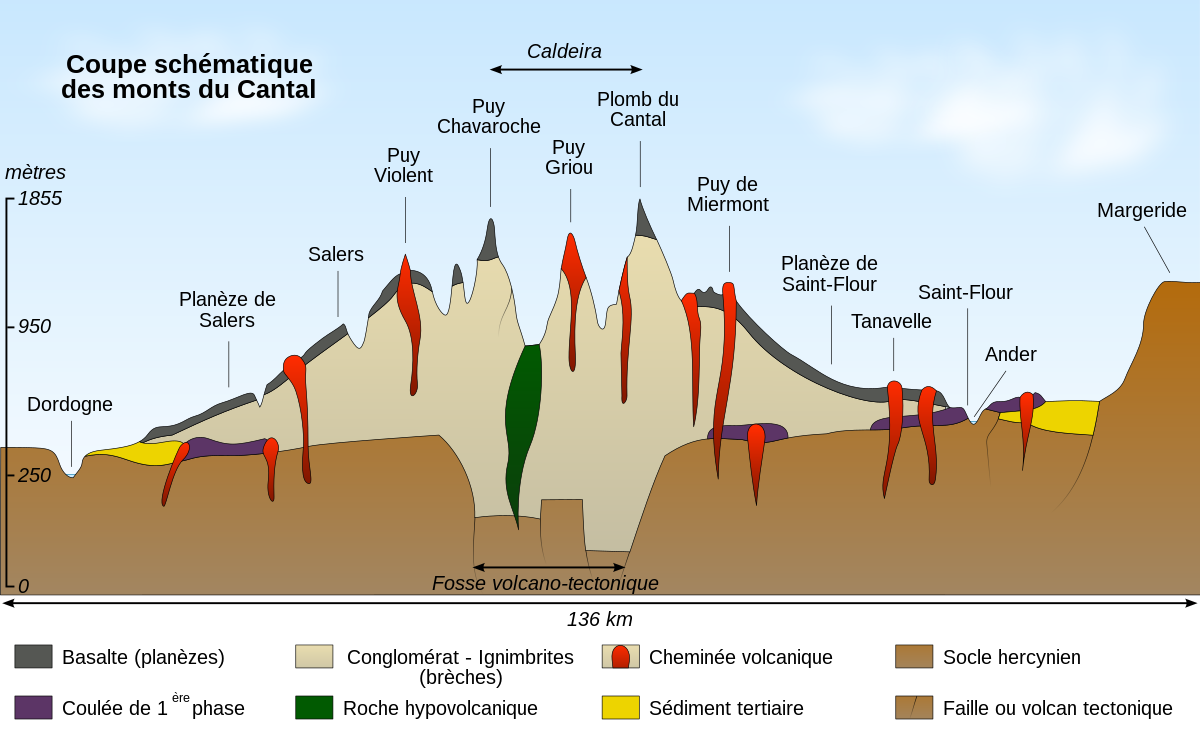

Description générale

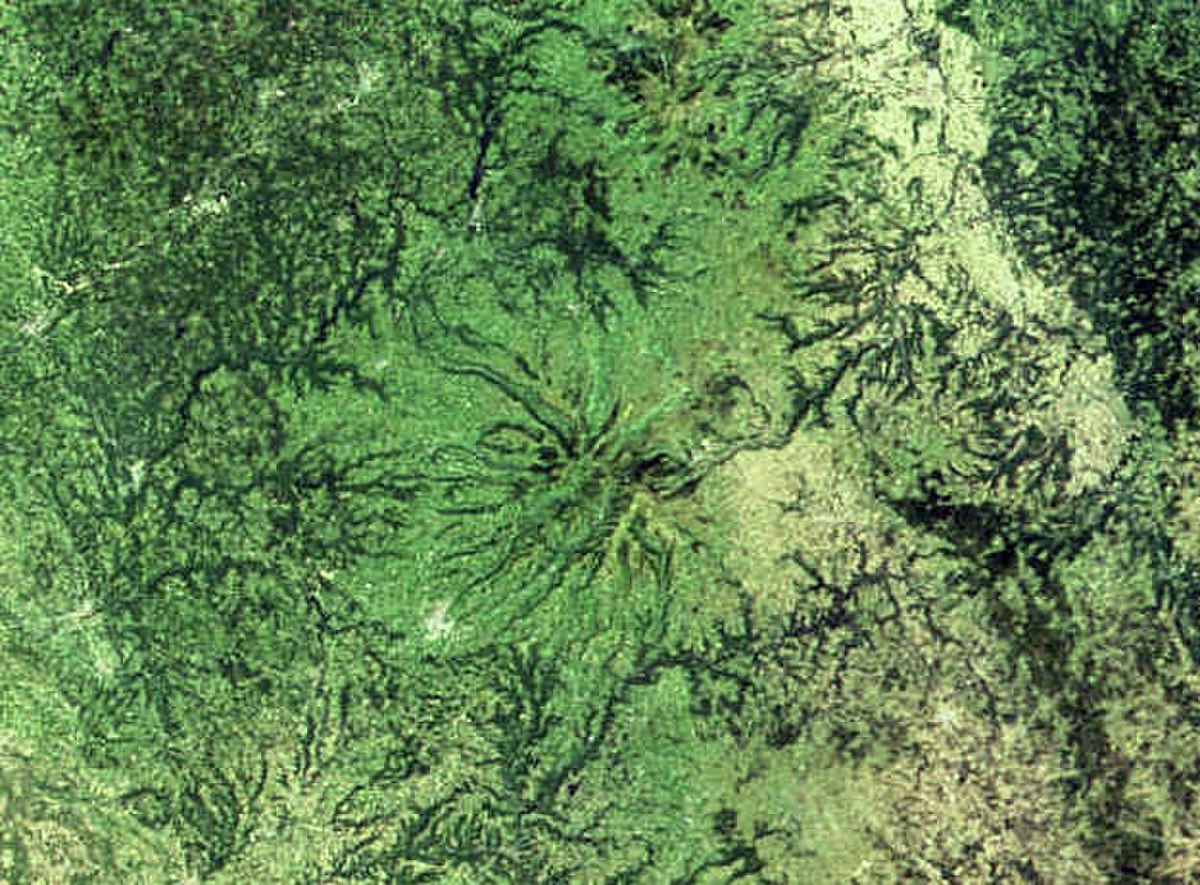

Les monts du Cantal forment un ensemble dont l'appartenance à une même unité géomorphologique apparaît clairement sur des images satellite du centre de la France. La forme est celle d'un cône aplati entaillé de vallées rayonnantes qui couvre environ 2 700 km2 pour un diamètre de base variant de 60 à 70 km.

L'origine volcanique du massif n'est cependant reconnue qu'en 1752 grâce aux travaux de Jean-Étienne Guettard qui furent suivis par ceux de Nicolas Desmarest. Le premier géologue à émettre l'hypothèse d'un volcan unique comparable aux grands volcans en activité connus de l'époque est George Poulett Scrope en 1821.

Une grande diversité de roches volcaniques affleurent à la surface : des basanites et des phonolites comme représentants d'une série magmatique sous-saturée, des basaltes, andésites, trachytes et rhyolites pour les séries alcaline à sub-alcaline et même certaines roches grenues comme des gabbros ou des monzonites. Cependant les trachytes et les trachyandésites sont largement prédominants. Les basaltes sont également abondants sur les planèzes. Sur de larges étendues, les roches se présentent sous forme de brèches.

Schématiquement, l'ensemble de l'édifice volcanique surmonte le socle hercynien métamorphique et localement les dépôts calcaro-marneux de petits bassins sédimentaires d'origine lacustre. À la base des formations volcaniques ou en périphérie du massif, on trouve çà et là des basanites et des basaltes, dits « infra-cantaliens ».

Le centre du Cantal est occupé, dans un diamètre d'une quinzaine de kilomètres, par une concentration de sommets aux reliefs marqués. Ce centre est composé essentiellement de roches trachy-andésitiques ou trachytiques, elles-mêmes transpercées de nombreux dykes et sills. De la zone centrale surgissent aussi quelques dômes de phonolite comme ceux du puy Griou ou du roc d'Hozières. Les rares roches grenues sont visibles uniquement en cœur de massif, dans certains fonds de vallées comme à Mandailles.

La couronne est formée de plateaux de forme triangulaire doucement inclinés, les planèzes, séparés les uns des autres par des vallées longilignes. Dans l'épaisseur de ces plateaux, les brèches sont largement prédominantes et sont recouvertes sur les trois-quarts du massif par une carapace de basalte, dit « supra-cantalien ». La couverture basaltique est absente du quart sud-ouest.

Histoire géologique

L'activité volcanique cantalienne, selon les résultats des datations au potassium-argon, s'est déroulée de -13 à -2 millions d'années et il ne semble pas qu'il y ait de roches volcaniques plus vieilles que 13 millions d'années, les précédentes mesures à -20 millions d'années et plus (notamment près de Condat et en limite de l'Aubrac) ayant été invalidées.

Les basaltes et basanites infracantaliens forment les roches les plus anciennes. À l'opposé, les basaltes et basanites supracantaliens forment les roches les plus récentes : le sommet du Plomb du Cantal en est un des plus jeunes exemples avec ses 2,9 millions d'années.

L'essentiel de l'activité volcanique s'est cependant concentrée entre -8,5 et -7 millions d'années.

Théorie du cratère de soulèvement

La première tentative de modélisation globale de la formation du massif du Cantal est fondée sur la théorie des « cratères de soulèvement » de Léopold de Buch. Elle est présentée en 1833 par les ingénieurs des Mines Armand Dufrénoy et Léonce Élie de Beaumont. Selon ces auteurs une plaine basaltique sur fondations trachytiques, issue d'éruptions fissurales, existait préalablement à tout relief. Puis une force centrale, due à la poussée verticale des dômes phonolitiques, a provoqué l'élévation d'un cône qui s'est déchiré en son milieu et le long de ses rayons, donnant ainsi naissance en même temps à l'érection du massif, à l'ouverture de sa partie centrale et aux ébauches de ses vallées.

Cette théorie est néanmoins contestée dès ses origines, notamment par George Poulett Scrope qui considère que le Cantal était bien un stratovolcan démantelé et par Victor Raulin qui, ayant mesuré de nombreuses altitudes d'affleurement du socle cristallin, montre que celui-ci s'abaissait vers le centre du massif et que la répartition des épaisseurs de matériaux trachytiques est absolument incompatible avec l'hypothèse du cratère de soulèvement.

Théorie de la fosse volcano-tectonique

La thèse du double effondrement central s'est développée au cours du XXe siècle. Après une phase initiale de volcanisme diffus de type strombolien, se serait mis en place, entre -9 et -7 millions d'années, un premier strato-volcan, le « Paléo Cantal », qui finit par s'affaisser sur lui-même, d'une part en profondeur au niveau du socle ancien par la formation d'une fosse volcano-tectonique, d'autre part à son sommet par la formation d'une caldeira. Un nouvel édifice volcanique plus vaste, le « Néo Cantal », caractérisé par ses formations bréchiques, aurait alors succédé à cet effondrement et formé, de -7 à -5,5 millions d'années, l'armature des reliefs actuels. L'ensemble est ensuite nappé par des laves basaltiques, puis érodé par les glaciers quaternaires.

Ce scénario permettait en particulier d'expliquer l'enrichissement relatif en silice survenu au cours de l'évolution volcanologique du massif : une partie du socle cristallin englouti lors de l'effondrement aurait contaminé le magma.

Selon cette théorie, le Cantal n'aurait guère dépassé les altitudes actuelles et l'essentiel de l'érosion aurait été l'œuvre des glaciers.

Des prospections électromagnétiques menées au cours des années 1970 ont montré la présence d'une discordance de forme polygonale au centre du massif qui est alors interprétée comme la signature probante des limites de la fosse volcano-tectonique. Ses contours seraient situés sous les villages de Narnhac, Pailherols, Thiézac, Mandailles, Dienne, Laveissière, Paulhac et Brezons et sa base descendrait jusqu’au niveau de la mer.

Cependant, au fur et à mesure des nouvelles études et observations, le Cantal se révèle être un volcan polygénique plus complexe qu'il n'y paraît, les géologues ne parvenant d'ailleurs pas à s'accorder sur la mise à jour de la carte géologique du Cantal.

Théorie des avalanches de débris

En 1980, l'éruption du mont Saint Helens aux États-Unis est venue apporter un éclairage nouveau à la compréhension de l'histoire volcanologique du Cantal. Cette éruption, l'une des éruptions majeures de ces derniers siècles, a permis l'observation immédiate de la déstabilisation d'un stratovolcan avec formation d'une gigantesque avalanche de débris.

Or les brèches observées dans le Cantal, notamment quand on s'éloigne du centre du massif, présentent de grandes similitudes avec les dépôts d'avalanches de débris produites par l'éruption du mont Saint Helens.

De nouvelles séries de mesures et d'observations de terrain, menées principalement entre 1995 et 2001, ont permis de compléter et éventuellement corriger les datations des formations rocheuses et de constater d'un point de vue pétrographique que tous les éléments inclus dans les brèches, même excentrées, correspondaient de manière identique à des roches en place au niveau de la zone centrale. Les plus récents scénarios de construction et de déconstruction du volcan cantalien, sur la base de ces connaissances, ont alors pu être élaborés.

Schématiquement, un strato-volcan trachyandésitique s'édifie dans un périmètre concentré d'environ 24 km de diamètre entre -10 à -6,5 millions d'années avec une période d'activité plus intense de -8,5 et -7 millions d'années. Les intrusions phonolitiques apparaissent à l'issue de cette période entre -7,5 et -5,5 millions d'années. Vers -7 millions d'années cette montagne connaît d'importantes déstabilisations de flancs qui partent en gigantesques avalanches de débris qui se figent pour former les actuelles brèches chaotiques de la couronne du massif. Les blocs inclus peuvent parfois atteindre des dimensions hectométriques, leur taille moyenne diminue cependant au fur et à mesure de l'éloignement du centre du massif. Plusieurs grandes déstabilisations, au moins quatre, se succèdent ainsi qui sont suivies sauf la dernière par des phases de reconstruction de l'édifice comme le montrent les dépôts qui surmontent les brèches d'avalanches. L'emprise surfacique importante du Cantal ne traduirait donc pas une extension de l'activité trachyandésitique mais l'effondrement centrifuge d'un haut volcan central. Compte tenu de la distance parcourue par les coulées d'avalanches, des modélisations dynamiques et des exemples de volcans actifs actuels, le Cantal atteignait l'altitude de 3 000 m dans la plus prudente des hypothèses et aurait pu dépasser 4 000 m selon les calculs les plus favorables.

Parallèlement, tout au long de la période de -13 à -2 millions d'années et sur un vaste espace, de manière plus ou moins dispersée, persistent des éruptions stromboliennes. Les plus anciennes ont produit les basaltes et basanites infra-cantaliens, enfouis sous les effondrements du strato-volcan. Les plus récentes ont percé les entablements et les dépôts et sont venus recouvrir de la carapace du basalte supra-cantalien le volcan démantelé.

Selon ce modèle géologique, aucune trace de caldeira centrale ne peut être interprétée dans le paysage actuel. Quant aux anomalies sous-jacentes à la zone centrale, elles pourraient correspondre à toutes autres choses qu'une fosse volcano-tectonique qui n'est plus la clé de la compréhension de la formation du massif.

Action des glaciers

Au Quaternaire, le volcan fut recouvert d’épais glaciers. Ils sont d’abord apparus sur les sommets puis se sont étendus sur les planèzes et enfin dans les vallées. Les volcans d'Islande connaissent aujourd’hui une situation comparable. Les glaciers n’ont disparu que fort tard. Ils étaient encore présents il y a 13 à 10 000 ans.

Les glaciers ont sculpté les sommets du massif. Le puy Mary est le résultat du recoupement de plusieurs cirques glaciaires. Le démantèlement du volcan par l’érosion facilite grandement son étude géologique. On compte de nombreuses vallées glaciaires (Alagnon, Cère). Elles commencent par des cirques ou des amphithéâtres, continuent en forme d’auge puis ensuite se transforment en gorges à l’endroit où le glacier s’arrêtait et où les rivières devaient entailler d’autres roches.