Monoxyde d'azote - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Analyse quantitative

L'analyse quantitative du monoxyde d'azote met en œuvre une simple réaction chemiluminescente avec l'ozone.

Un échantillon contenant NO est mélangé avec une quantité d'ozone en excès. Le monoxyde d'azote réagit en formant de l'oxygène et du dioxyde d'azote. La réaction libère aussi de l'énergie sous forme d'ondes électromagnétiques dans le visible : c'est la chemiluminescence. L'intensité de la lumière produite, mesurée grâce à un photodétecteur, est proportionnelle à la quantité de monoxyde d'azote. Un exemple d'application thérapeutique du NO est sa mesure dans l'air expiré des patients (asthmatiques pour la plupart). Le principe consiste à souffler dans un appareil de chemiluninescence et ainsi mesurer le NO exhalé et donc mesurer l'inflammation des voies respiratoires.

On peut également doser par diverses méthodes électrochimiques (potentiométrie avec le permanganate de potassium, polarographie)

Propriétés

Les propriétés chimiques du monoxyde d'azote sont très nombreuses. Ce qui suit est une bref survol de ses méthodes de préparation et de sa réactivité.

Préparation

Le monoxyde d'azote est formé à partir des éléments à haute température, ainsi qu'il l'a été indiqué plus haut.

Il peut être synthétisé au laboratoire selon les réactions d'oxydoréduction suivantes, où un dérivé azoté de degré d'oxydation supérieur à +II (acide nitrique : +V ; acide nitreux : + III) est traité par le réducteur adéquat. Toutes ces réactions doivent être mise en œuvre en l'absence d'oxygène, car celui-ci oxyde rapidement NO en dioxyde d'azote. :

Ainsi la réduction de l'acide nitrique par le cuivre

8HNO3 + 3Cu → 3Cu(NO3)2 + 4H2O + 2NO

ou celle de l'acide nitreux (formé in situ) par les ions iodure ou ferreux

2NaNO2 + 2NaI + 2H2SO4 → I2 + 4NaHSO4 + 2NO

2NaNO2 + 2FeSO4 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 2NaHSO4 + 2H2O + 2NO

La réaction précédente est une méthode simple permettant d'obtenir NO au laboratoire.

Le monoxyde d'azote peut également être obtenu en milieu anhydre grâce à la réduction de nitrates et de nitrites par le chrome III :

3KNO2(l) + KNO3 (l) + Cr2O3(s) → 2K2CrO4 (s) + 4NO

La synthèse industrielle de NO consiste en l'oxydation de l'ammoniac par l'oxygène de l'air en présence de mousse de platine vers 750 à 900 °C.

Réactivité

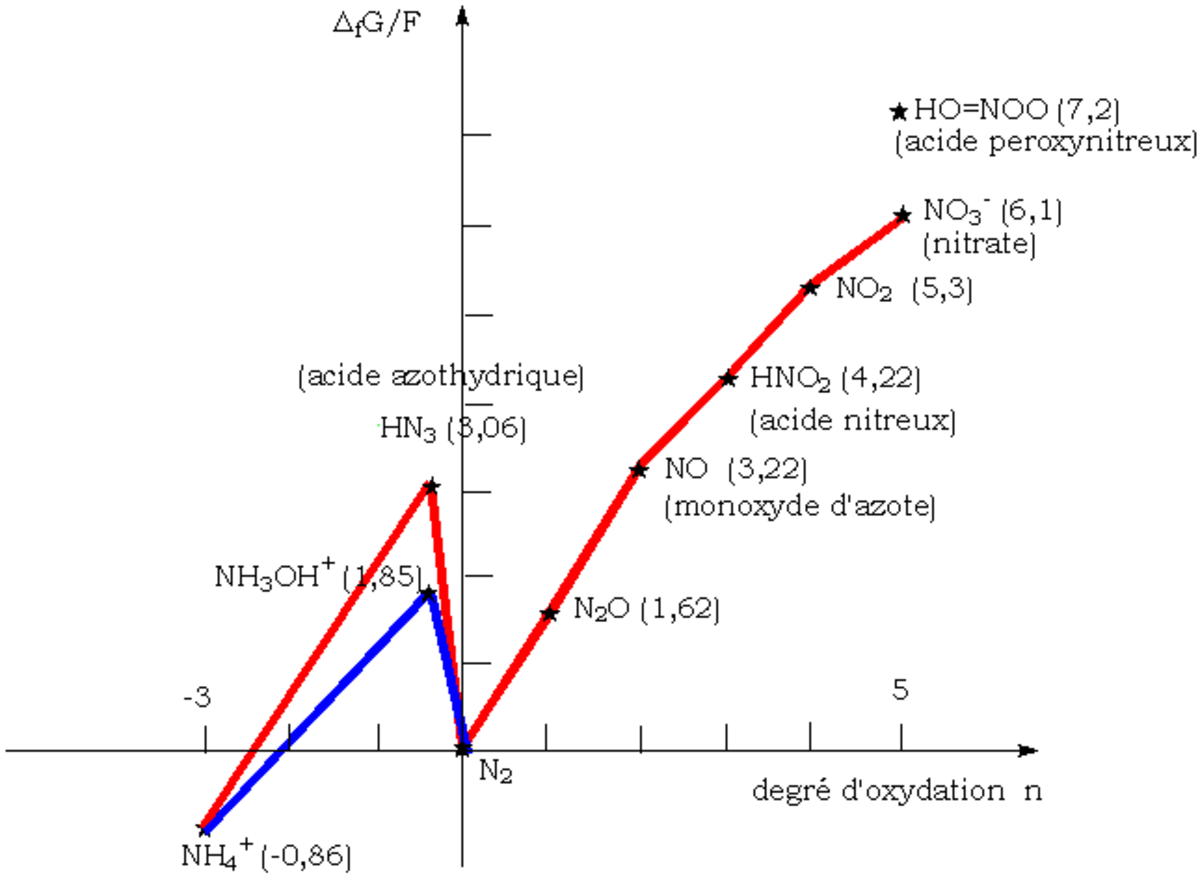

Le diagramme de Frost à pH =0 de l'azote montre bien que le monoxyde d'azote est instable et qu'il devrait se dismuter en diazote et en acide nitrique. Il est en fait très facilement oxydé en dioxyde d'azote, plus stable, par l'oxygène de l'air. C'est pourquoi l'on observe les vapeurs rousses de ce dernier gaz lorsque l'on oxyde le cuivre par l'acide nitrique concentré.

Une hypothèse plausible est que le biradical O2 se lie à deux radicaux NO pour donner ON-OO-NO, qui subit ensuite une rupture homolytique conduisant à NO2.

Cependant, en l'absence d'oxygène, il se dismute vers 50 °C en N2O (monoxyde de diazote ou gaz hilarant et NO2 (vapeurs rousses). À 25 °C, la vitesse de la réaction est pratiquement nulle, et NO y est métastable.

En solution aqueuse, NO se dissout pour donner de l'acide nitreux HNO2, selon le schéma réactionnel possible suivant :

4NO + O2 + 2H2O → 4HNO2

NO réagit avec le difluor, le dichlore et le dibrome pour donner des composés du type X-NO, connus sous le nom d'halogénures de nitrosyle. L'iode est trop peu oxydant pour donner lieu à la formation d'iodure de nitrosyle.

L'iodotrifluorométhane réagit avec NO pour donner un des rares gaz bleus connus, le nitrosotrifluorométhane :

NO + CF3I → I2 + CF3NO

La vitesse de formation de l'ion peroxynitrite à partir du monoxyde d'azote et de l'ion superoxyde est de 1,9.1010 mol-1s-1, ce qui implique la présence de peroxynitrite in vitro et in vivo au moindre excès de ses deux précurseurs.

Le monoxyde d'azote est aussi un ligand

La molécule de monoxyde d'azote est apparentée à celle du monoxyde de carbone CO, avec la différence qu'il comporte un électron supplémentaire, qui occupe une orbitale p antiliante. C'est ainsi que NO forme des complexes du même type que ceux formés avec CO, l'angle de la liaison M-N=O étant pratiquement égal à 180 ° - en réalité cet angle varie entre 160 ° et 180 °.

Ces complexes sont donc considérés comme linéaires. Dans ce cas, l'azote engage formellement son doublet libre dans la liaison de coordination. Cependant, l'azote est oxydé car il donne son électron célibataire au métal qu'il coordine et qui est donc réduit. Ainsi les complexes tétracarbonylonickel, nitrosylotricarbonylocobalt et dicarbonylodinitrosylofer sont-ils isostructuraux (tétraédriques) car isoélectroniques.

NO peut former des complexes en ne donnant qu'un seul électron au métal. Cela conduit à un groupe M-N-O où l'angle de liaison est compris entre 120 ° et 140 °.

Il peut également jouer le rôle de pont entre deux centres métalliques par le biais de l'azote.

Réactions des complexes nitrosyle

La chimie des composés de coordination de NO est vaste et ne sera abordée que brièvement. Par exemple NO s'insère entre le niobium et un ligand méthyle dans la réaction suivante :

Caractérisation du NO coordiné

Les NO terminaux peuvent être reconnus par leur absorption infrarouge intense à 1 610 cm-1. Les nombres d'onde d'absorption IR des dérivés angulaires sont inférieurs.