Monastère d'Arkadi - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Le drame d'Arkadi

Contexte

Bien que la Crète se soit soulevée contre l'occupant ottoman lors de la guerre d'indépendance grecque, le protocole de Londres de 1830 ne permet pas à l'île de faire partie du nouvel État grec.

Le 30 mars 1856, le Traité de Paris oblige le Sultan à appliquer le Hatti-Houmayoun, c'est-à-dire l'égalité civile et religieuse des chrétiens et des musulmans. Les autorités ottomanes en Crète sont cependant réticentes. Devant le grand nombre de conversions de musulmans (majoritairement des anciens chrétiens convertis à l'Islam et donc relapses), l'Empire tente de revenir sur la liberté de conscience. L'instauration de nouvelles taxes et d'un couvre-feu viennent s'ajouter au mécontentement. En avril 1858, 5 000 Crétois se réunissent à Boutsounaria. Finalement, un décret impérial du 7 juillet 1858 leur garantit des privilèges en matière religieuse, judiciaire et fiscale. La révolte de 1866 s'engouffre dans la brèche entrouverte par le Hatti-Houmayoun.

Une seconde cause de l'insurrection de 1866 est l'intervention d'Ismaïl Pacha dans une querelle interne à propos de l'organisation des monastères crétois. Différents laïcs préconisent depuis 1862 que les biens des monastères passent sous le contrôle du conseil des anciens, et ce dans le but de créer des écoles, mais ils rencontrent l'opposition des évêques. Ismaïl Pacha intervient dans cette querelle interne aux chrétiens en désignant les personnes chargées de débattre du sujet, en annulant l'élection de membres « indésirables » et en arrêtant et emprisonnant les membres du comité chargé de se rendre à Constantinople pour évoquer le sujet avec le Patriarche. Cette intervention provoque des réactions violentes au sein de la population chrétienne de Crète.

Au printemps 1866, des réunions ont lieu dans divers villages. Le 14 mai, une assemblée se tient dans le monastère Aghia Kyriaki à Boutsounaria près de La Canée et rédige une pétition qu'elle envoie au Sultan mais aussi aux consuls des grandes puissances présentes à La Canée. Lors des premiers rassemblements de comités révolutionnaires au printemps 1866, des représentants sont élus par province. Le représentant de la région de Rethymnon est l'higoumène d'Arkadi, Gabriel Marinakis.

À l'annonce de ces nominations, Ismail Pacha fait parvenir un message à l'higoumène par l'intermédiaire de l'évêque de Rethymnon, Kallinikos Nikoletakis. La lettre demande à l'higoumène de dissoudre l'assemblée révolutionnaire d'Arkadi sous peine de voir le monastère détruit par les troupes ottomanes. Au mois de juillet 1866, Ismail envoie son armée afin de capturer les insurgés, mais les membres du comité s'enfuient avant l'arrivée des Ottomans. Les Turcs repartent après avoir détruit les icônes et les objets sacrés qu'ils trouvent dans le monastère.

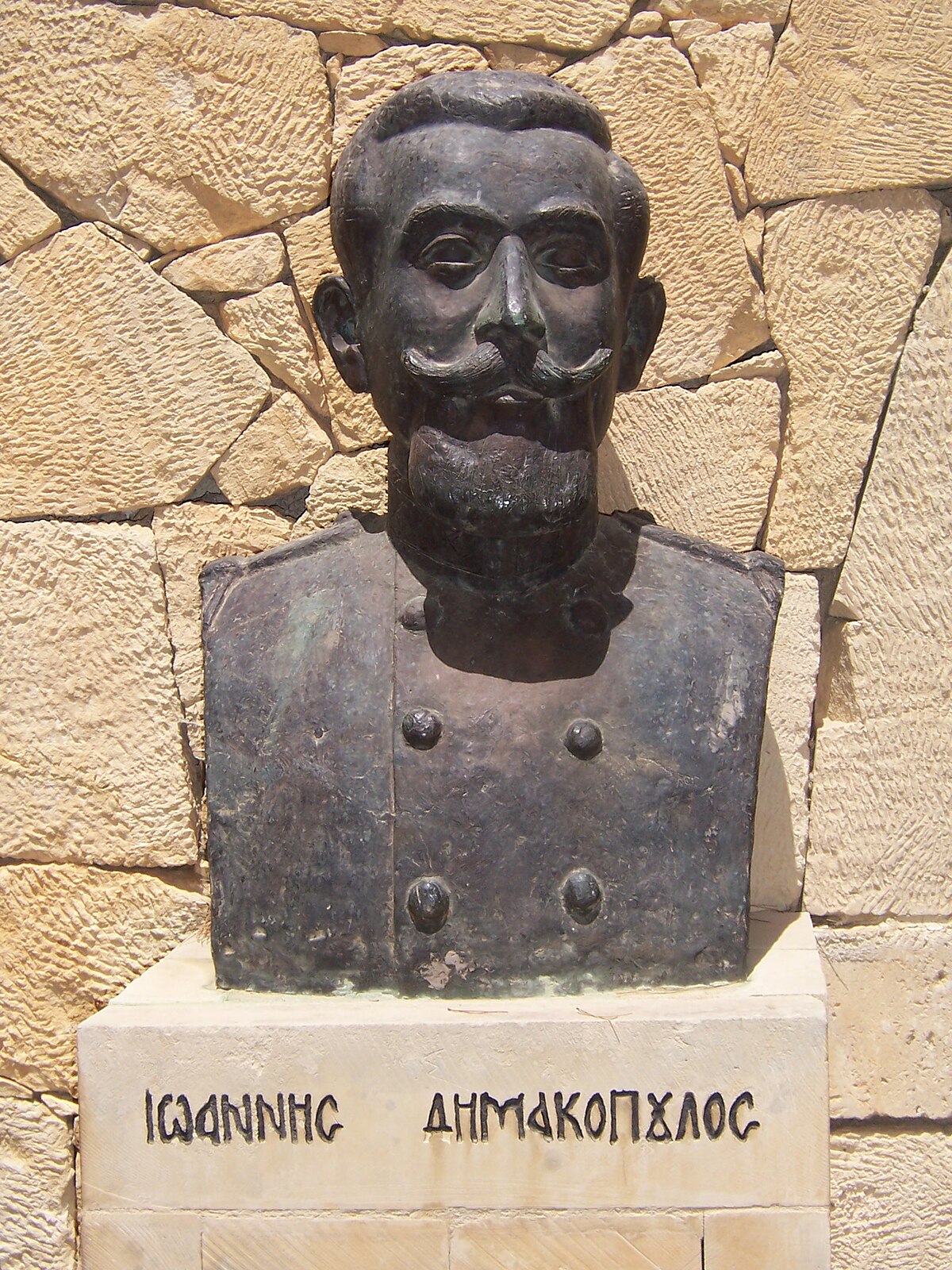

En septembre, Ismail Pacha fait parvenir à l'higoumène une nouvelle menace de destruction du monastère si l'assemblée n'accepte pas de se rendre. La décision est prise de mettre en place un système de défense pour le monastère. Le 24 septembre, Panos Koronaios arrive en Crète et débarque à Bali. Il se rend à Arkadi où il est fait commandant-en-chef de la révolte pour la région de Rethymnon. Militaire de carrière, Koronaios estime que le monastère n'est pas fait pour être une place forte. Mais l'higoumène et les moines ont le point de vue inverse. Koronaios finit par se plier au point de vue de l'higoumène. Cependant, Koronaios conseille de détruire l'étable afin que le bâtiment ne puisse être utilisé par les Turcs, une volonté qui n'est pas non plus respectée. Après avoir nommé un certain Ioannis Dimakopoulos au poste de commandant de la garnison du monastère, Koronaios quitte les lieux. À son départ, de nombreux habitants des environs, et en particulier des femmes et des enfants, trouvent refuge au monastère, certains avec les biens de valeur qu'ils possèdent dans l'espoir de les préserver des Turcs. Ainsi, au 7 novembre 1866, le monastère abrite 964 personnes : 325 hommes dont 259 sont armés, le reste étant des femmes et des enfants.

Arrivée des Ottomans

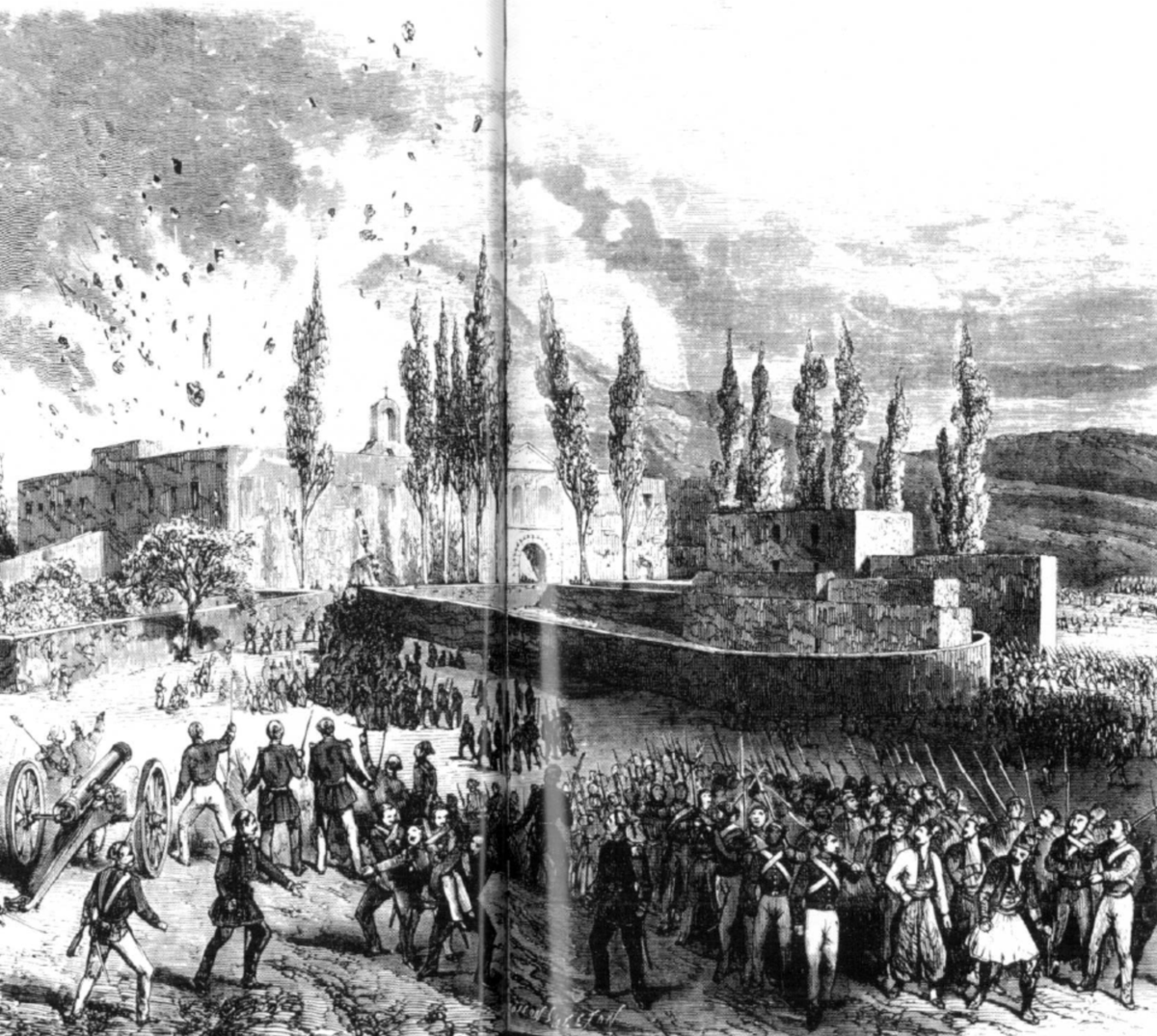

Depuis la mi-octobre et la victoire des troupes de Mustapha Pacha à Vafés, le gros de l'armée turque stationne dans la région de l'Apokoronas, en particulier dans les forteresses dominant la baie de Souda. Le monastère refusant de se rendre, Mustapha Pacha fait marcher ses troupes sur Arkadi et se dirige vers l'est. Il fait un premier arrêt au village d'Episkopi qu'il met entièrement à sac. D'Episkopi, Mustapha fait parvenir une nouvelle lettre au comité révolutionnaire d'Arkadi, lui ordonnant de se rendre et précisant qu'il arriverait au monastère dans les jours suivants. L'armée ottomane se dirige ensuite vers le village de Roustika, où Mustapha passe la nuit dans le monastère du prophète Élie, tandis que son armée bivouaque dans les villages de Roustika et d'Aghios Konstantinos. Mustapha atteint Rethymnon dans la journée du 5 novembre, où il reçoit des renforts turcs et égyptiens. Les troupes ottomanes atteignent le monastère dans la nuit du 7 au 8 novembre. Mustapha, bien qu'ayant accompagné ses hommes jusqu'à un point relativement proche du site, campe avec son état-major au village de Messi.

L'assaut

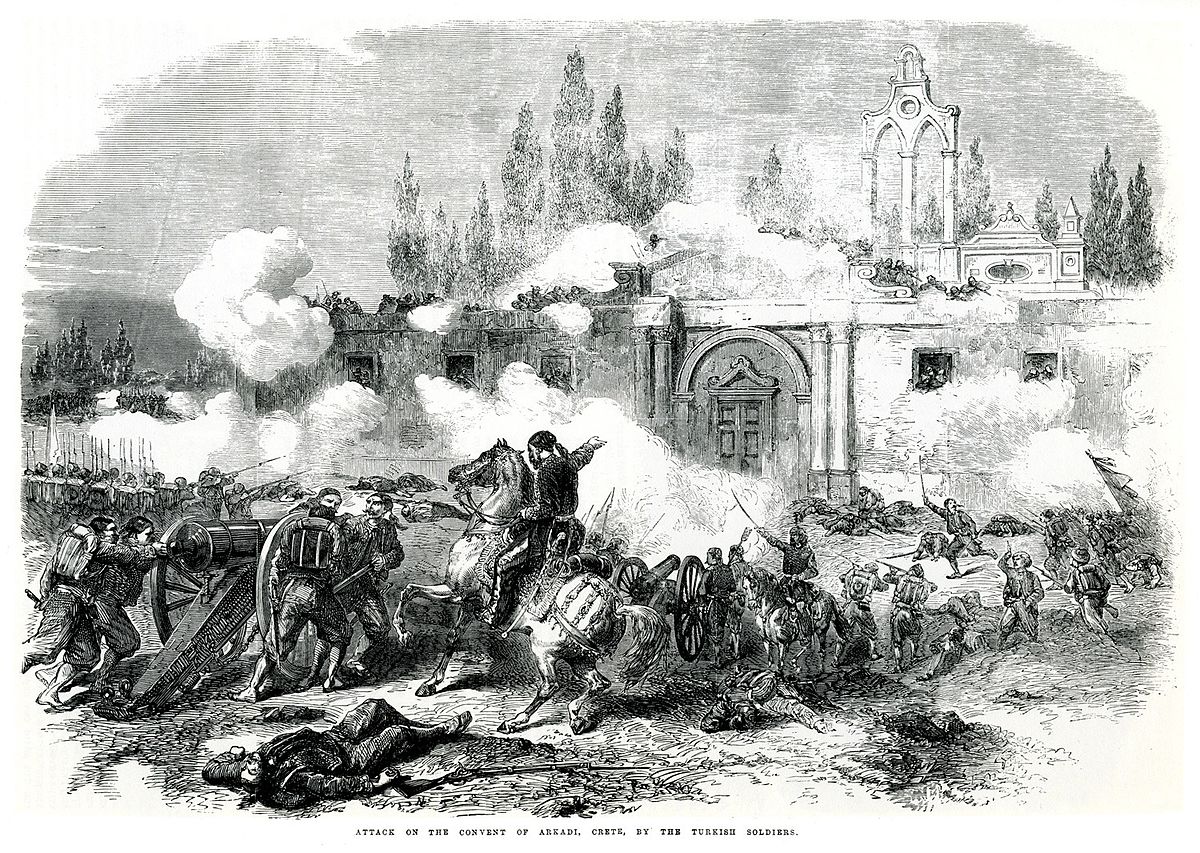

Au matin du 8 novembre, une armée de 15 000 Turcs et 30 canons, dirigés par Suleyman arrivent sur les hauteurs du monastère, alors que Mustapha Pacha reste en retrait dans le village de Messi. Suleyman, positionné sur la colline de Korè au nord du monastère lance aux insurgés un appel à la reddition. Il obtient pour seule réponse des coups de feu.

L'assaut est alors lancé par les Turcs. Leur objectif premier est la porte principale du monastère, sur la façade ouest. La bataille dure toute la journée sans que les Ottomans puissent parvenir à pénétrer dans l'édifice. Les assiégés ont fortement barricadé la porte et, dès le début, sa prise semble difficile. Les Crétois sont relativement protégés par les murs du monastère, alors que les Turcs, offerts au feu des insurgés, subissent de nombreuses pertes. Sept Crétois avaient pris position dans le moulin à vent du monastère. L'édifice est quant à lui rapidement capturé par les Turcs, qui y mettent le feu, brûlant en même temps les guerriers qui se trouvent à l'intérieur.

L'assaut s'arrête à la tombée de la nuit. Les Ottomans font venir de Rethymnon deux canons lourds, dont l'un est appelé Koutsahila. Ils les placent dans l'étable. Du côté des insurgés, un conseil de guerre décide de demander l'assistance de Panos Koronaios et d'autres chefs crétois de la région d'Amari. Deux Crétois sont descendus depuis les fenêtres du monastère jusqu'au sol au moyen de cordes, et, déguisés en Turcs, franchissent les lignes ottomanes. Les messagers reviennent plus tard dans la nuit, portant la mauvaise nouvelle qu'il est impossible pour des renforts d'arriver jusqu'au monastère dans la mesure où toutes les routes d'accès sont bloquées par les Turcs.

Les combats reprennent à l'aube du 9 novembre. Les canons finissent par venir à bout des portes du bâtiment et les Turcs s'engouffrent dans l'édifice. Ils subissent alors de nouveau des pertes importantes. Cependant, les Crétois se retrouvent désormais à court de munitions et beaucoup d'entre eux sont contraints de se battre à la baïonnette ou avec tout autre objet tranchant. Les Turcs peuvent alors tirer avantage de cette situation.

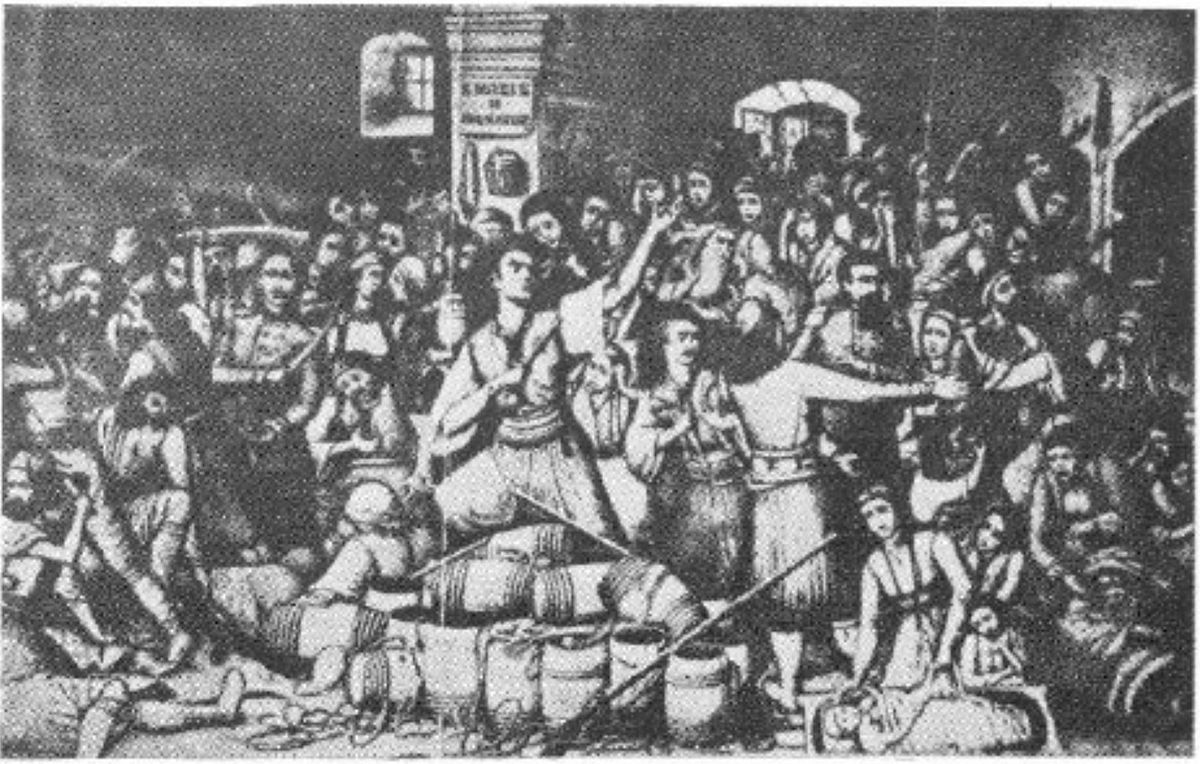

L'holocauste

De nombreuses femmes et enfants avaient trouvé refuge dans la poudrière du monastère. Les derniers combattants crétois sont finalement contraints de se cacher dans certaines salles du monastère. Ainsi, trente-six insurgés trouvent refuge dans le réfectoire, à court de munitions. Découverts par les Turcs qui enfoncent la porte, ils sont massacrés.

De la poudrière, où se trouve la plupart des femmes et des enfants, Konstantinos Giaboudakis, appelle les personnes cachées dans les pièces voisines à le rejoindre. Alors que des centaines de Turcs désormais entrés dans le monastère se pressent à l'entrée de la poudrière, Giaboudakis fait feu sur les barils de poudre faisant ainsi sauter toute la poudrière et causant la mort de nombreux Turcs.

Dans une autre pièce du monastère abritant également des barils de poudre, d'autres insurgés tentent le même geste héroïque. Mais la poudre humide n'explose que partiellement et ne cause que la destruction de la partie nord ouest de la pièce.

Sur les 964 personnes présentes au début de l'assaut, 864 sont tuées au cours des combats ou au moment de l'explosion. 114 hommes et femmes sont capturés, trois ou quatre parviennent à s'échapper, parmi eux, un des deux messagers qui s'était déjà enfui du monastère pendant la nuit pour chercher des renforts. Parmi les victimes on compte l'higoumène Gabriel. La tradition veut que ce soit lui qui ait mis le feu aux barils de poudre. Il semble cependant qu'il soit mort dès le premier jour de combats. Les pertes turques sont estimées à 1 500. Leurs corps furent inhumés en plusieurs endroits ou restèrent sans sépulture, comme ce fut le cas pour de nombreux chrétiens, et furent finalement jetés dans les gorges voisines. Cependant, les ossements de nombreux chrétiens furent recueillis et placés dans le moulin à vent, transformé en ossuaire en hommage aux héros d'Arkadi. Parmi les troupes ottomanes, un corps d'Égyptiens coptes se trouvait sur les collines surplombant le monastère. Ces chrétiens, refusant de tirer sur d'autres chrétiens, auraient tiré dans le vide, et des caisses de munitions auraient été laissées là par les Coptes.

Les survivants de cette tragédie ne connaissent pas un meilleur sort que ceux morts aux combats. Les 114 prisonniers sont transportés jusqu'à Rethymnon où ils subissent de nombreuses humiliations de la part des officiers lors de leur transport, mais également de la part de la population musulmane qui les attend à l'entrée de la ville et leur jette des pierres et les couvre d'insultes. Les femmes et les enfants sont enfermés une semaine dans l'église de la Présentation de la Vierge à Rethymnon. Les hommes sont incarcérés une année entière dans des conditions difficiles. Le consul de Russie doit intervenir pour exiger du Pacha qu'il assure des conditions élémentaires d'hygiène et procure des vêtements aux prisonniers. Après une année, les prisonniers sont libérés et peuvent regagner leurs villages.

Konstantinos Giaboudakis |

Réaction internationale

Les Ottomans considèrent la prise d'Arkadi comme une grande victoire et célèbrent solennellement leur victoire en tirant des coups de canon. À l'inverse, ailleurs, les évènements d'Arkadi provoquent émotion et indignation, chez les Crétois d'une part, mais également en Grèce et dans le reste du monde. La tragédie d'Arkadi est un tournant pour l'opinion mondiale. L'événement rappelle l'épisode de Missolonghi et de nombreux philhellènes du monde entier se prononcent en faveur de la Crète. Des volontaires serbes, hongrois et italiens arrivent alors dans l'île. Gustave Flourens, alors enseignant au Collège de France, s'engage et arrive en Crète à la fin de l'année 1866. Il forme un petit groupe de philocrétois avec trois autres Français, un Anglais, un Américain, un Italien et un Hongrois. Ce groupe publie une brochure sur La question d'Orient et la Renaissance crétoise, contacte les hommes politiques français et organise des conférences en France et à Athènes. Les Crétois le nomment même député à l'assemblée mais son action se heurte au refus des grandes puissances. Giuseppe Garibaldi, dans ses lettres, loue le patriotisme des Crétois et leur souhaite de gagner leur indépendance. De nombreux garibaldiens, mus par un ardent philhellénisme, gagnent la Crète et participent à plusieurs combats. Des lettres écrites par Victor Hugo sont publiées dans le journal Kleio à Trieste, afin d'alerter l'opinion publique du monde entier. Il encourage les Crétois en leur disant que leur cause aboutira sans conteste. Il souligne le fait que le drame d'Arkadi ne diffère en rien de ceux de Psara et de Missolonghi et décrit avec précision la tragédie d'Arkadi :

« En écrivant ces lignes, j'obéis à un ordre venu de haut ; à un ordre venu de l'agonie. [...]

On connaît ce mot, Arcadion, on connait peu le fait. En voici les détails précis et presque ignorés. Dans Arcadion, monastère du mont Ida, fondé par Héraclius, seize mille Turcs attaquent cent quatre-vingt-dix-sept hommes, et trois cent quarante-trois femmes, plus les enfants. Les Turcs ont vingt-six canons et deux obusiers, les Grecs ont deux cent quarante fusils. La bataille dure deux jours et deux nuits ; le couvent est troué de douze cents boulets ; un mur s'écroule, les Turcs entrent, les Grecs continuent le combat, cent cinquante fusils sont hors de service, on lutte encore six heures dans les cellules et dans les escaliers, et il y a deux mille cadavres dans la cour. Enfin la dernière résistance est forcée ; le fourmillement des Turcs vainqueurs emplit le couvent. Il ne reste plus qu'une salle barricadée où est la soute aux poudres, et dans cette salle, près d'un autel, au centre d'un groupe d'enfants et de mères, un homme de quatre-vingts ans, un prêtre, l'igoumène Gabriel, en prière. Dehors on tue les pères et les maris mais ne pas être tués, ce sera la misère de ces femmes et de ces enfants, promis à deux harems. La porte, battue de coups de hache, va céder et tomber. Le vieillard prend sur l'autel un cierge, regarde ces enfants et ces femmes, penche le cierge sur la poudre et les sauve. Une intervention terrible, l'explosion, secourt les vaincus, l'agonie se fait triomphe, et ce couvent héroïque, qui a combattu comme une forteresse, meurt comme un volcan. »

Ne trouvant pas le soutien nécessaire auprès des grandes puissances européennes, les Crétois recherchent l'aide des États-Unis. À cette époque, les Américains essaient de s'implanter en Méditerranée et montrent un intérêt pour la Crète. Des rapports montrent qu'ils recherchent un port en Méditerranée et qu'ils pensent, entre autres, à acheter l'île de Milos ou obtenir une île de la Porte. La lutte crétoise rencontre un écho favorable dans l'opinion publique américaine. Les philhellènes américains arrivent à faire progresser l'idée d'indépendance de l'île, et au cours de l'année 1868, une demande de reconnaissance de la Crète libre est adressée à la Chambre des représentants, mais celle-ci choisit finalement la voie diplomatique, préférant respecter une politique de non-intervention dans les affaires ottomanes.