Mistral (vent) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

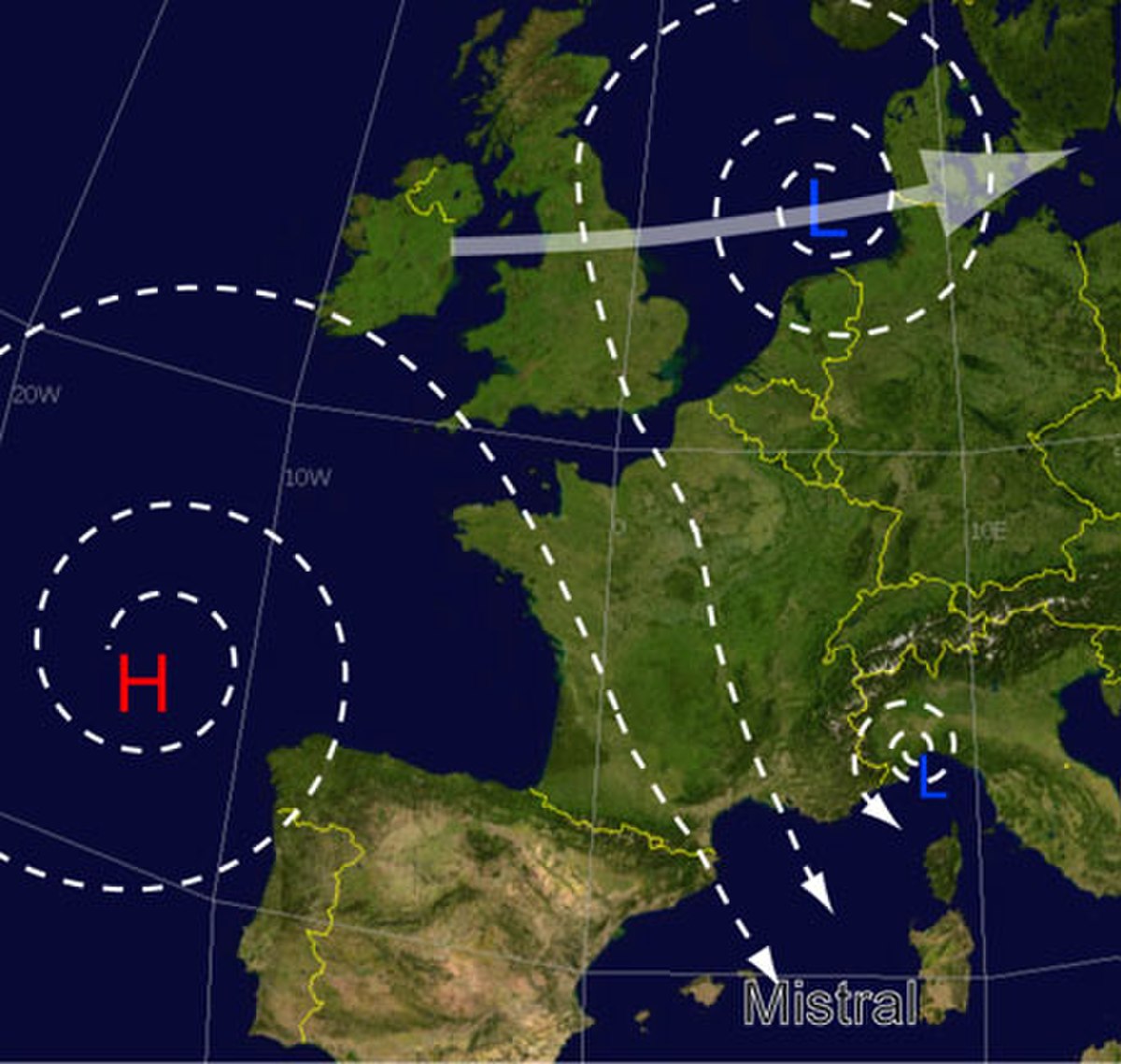

Définition et extension du mistral

Le mistral concerne la Provence, du Languedoc (Est de Montpellier), au Var (Fréjus), et toute la vallée du Rhône (de Lyon à Marseille), ainsi que la Corse et la Sardaigne. Vers le sud, il atteint facilement la latitude des îles Baléares. Dans toutes ces régions, on parle de mistral lorsqu'un vent sec de secteur ouest à nord et soufflant par rafales "dégage le ciel" et rend l'air limpide. Ce vent souffle généralement du nord-ouest au nord, mais dans certaines vallées préalpines et sur la côte d'Azur le relief le canalise à l'ouest. Quelquefois, il souffle du nord-nord-est sur l'est du Languedoc et jusqu'au cap Béar. Il n'est pas rare qu'un épisode de mistral ne concerne qu'une partie du domaine cité ci-dessus.

Effets du mistral

Ensoleillement et sécheresse

Le mistral est un vent sec, et son apparition dégage presque toujours le ciel et assèche l'air. Sa fréquence explique en partie l'ensoleillement exceptionnel (2700 à 2900 heures par an) et la limpidité de l'air en Provence. Pour les Provençaux, le mistral est un élément important dans l'identité régionale. Lorsque des perturbations traversent la France, la Provence est généralement très peu touchée et le mistral dégage très vite l'atmosphère : en moins de deux heures, ou en quelques kilomètres, on peut passer d'un ciel complètement couvert à un ciel complètement dégagé. La dispersion des poussières et des brumes rend l'air très limpide, de sorte que par temps de mistral on peut voir des montagnes distantes de 150 km ou plus.

Salubrité

Le mistral a la réputation d'être un vent salubre, car l'air sec qu'il véhicule assèche les eaux stagnantes et la boue, d'où son surnom de "mange-fange". Ce fait était déjà attesté par l'auteur Sénèque au Ier siècle de notre ère. Aujourd'hui, il dissipe vers le large la pollution de l'air au-dessus des villes et des grands centres industriels.

Incendies de forêt

La sécheresse estivale génère un stress hydrique important sur la végétation en région méditerranéenne. Les plantes aromatiques réagissent aux fortes chaleurs en émettant une grande quantité d'aromates volatils. Le mistral accroît ce stress hydrique et rend la forêt très inflammable. En plus de faciliter l'oxygénation du feu (effet similaire à la stimulation d'un feu de cheminée en "soufflant sur les braises") le vent peut propager le moindre départ de feu à grande vitesse (plusieurs kilomètres par heure) et "sauter" par-dessus des éléments de relief, ce qui complique la tâche des pompiers dans la circoncision d'un incendie de forêt. De plus, la fumée est poussée par le vent, ce qui interdit presque toute intervention par le côté opposé à la direction du vent.

Croissance des végétaux

Dans la vallée du Rhône et sur la plaine de la Crau, la régularité et la violence du mistral fait que les arbres poussent penchés vers le sud. Et là où la forêt a disparu, les arbres repoussent difficilement à cause du vent fort que plus aucun arbre n'arrête. Les agriculteurs de la vallée du Rhône sont ainsi obligés de planter des haies de cyprès et de peupliers, pour éviter que leurs cultures se dessèchent. Un rapide survol de la région de Cavaillon avec Google Earth montre une disposition Est-Ouest frappante de ces haies. Mais le mistral peut sauver des récoltes du gel de printemps qui peut sévir jusqu'en fin avril, à l'occasion d'un coup de froid.

Refroidissement de la température de la mer

Phénomène très marqué l'été sur la côte touchée par le mistral, celui-ci repoussant au large les eaux chaudes de surface remplacées par les eaux froides plus profondes.

Prévision du Mistral

Diagramme du Mistral

Bibliographie

Jean-Christophe Vincendon, Météo du Sud, Loubatières, 2005

Liens internes

- Vent

- Nuage, Cycle de l'eau

- Atmosphère, météorologie

Liens externes

- Le Mistral sur meteofrance.com

- Diagramme du Mistral sur vigilance-meteo.fr

Notes et références

- SENEQUE, Questions Naturelles, XVII, 5. Trad P. Otramare, Les Belles Lettres, Paris, 1961. AULU-GELLE, Nuits Attiques, II, 22, 20. Trad R. Marache, Les Belles Lettres, Paris, 1969. PLINE, Histoires Naturelles, II, 46. J. Beaujeu, Les Belles Lettres, Paris, 1950.

- SENEQUE, Questions Naturelles, XVII, 5. Trad P. Otramare, Les Belles Lettres, Paris, 1961.

- Vigilance Météo