Mission habitée vers Mars - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Les paramètres structurants de la mission

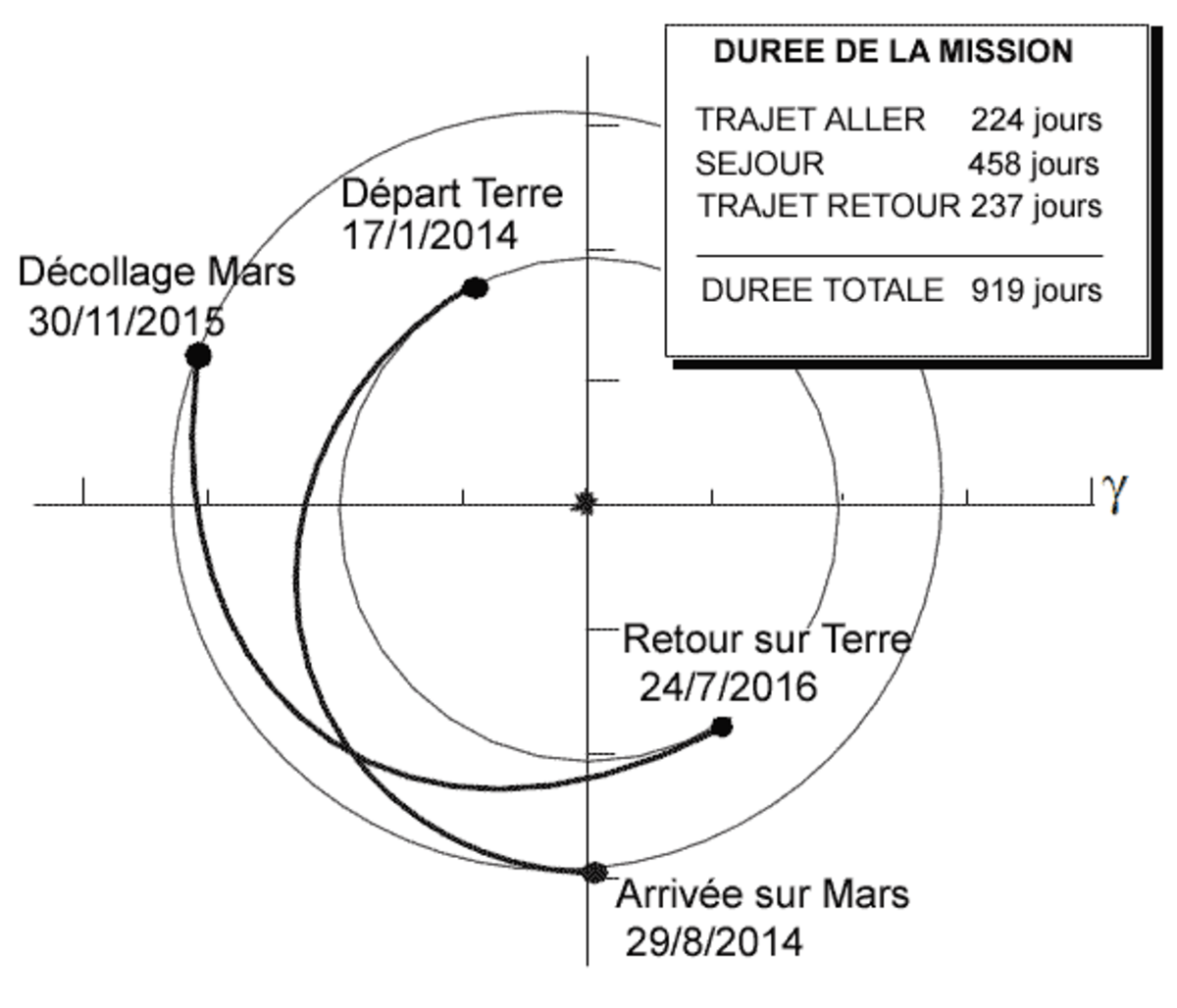

Le choix de la durée et de la trajectoire vers Mars

La durée d'une mission habitée est un des sujets les plus débattus. Cette durée est déterminée par la trajectoire Terre-Mars retenue et de manière marginale par la quantité de carburant emporté. Le choix de celle-ci répond à plusieurs contraintes économiques et scientifiques :

- il est nécessaire de consommer le moins de carburant possible pour effectuer le trajet Terre-Mars. Chaque kg de carburant placé en orbite terrestre a un coût prohibitif ;

- le séjour de l'équipage dans l'espace interplanétaire doit être réduit au maximum : un séjour prolongé augmente les risques d'exposition aux radiations. Si le vaisseau ne comporte pas de dispositif de gravité artificiel, le risque de décalcification est important ;

- la durée de séjour sur le sol martien doit être suffisante pour que des travaux scientifiques approfondis puissent être réalisés ;

- la durée totale de la mission a un impact sur la quantité de ravitaillement à emporter.

Le choix de la trajectoire est contraint par les règles de la mécanique spatiale :

- Mars se déplace sur une orbite située à l'extérieur de celle de la Terre et sur le même plan que celle-ci. Sa distance avec la Terre varie fortement : lorsqu'elle se situe derrière le Soleil vu de la Terre, elle se trouve à 400 millions de km (plus de mille fois la distance Terre-Lune parcourue en 3 jours par les astronautes du programme Apollo), tandis qu'elle n'est éloignée que de 56 millions de km lorsqu'elle occupe la position relative opposée ;

- les deux planètes se déplacent à des vitesses considérables sur leur orbite (près de 30 km/s pour la Terre, 21km/s pour Mars). Cette vitesse est communiquée au vaisseau lorsqu'il décolle de la Terre. Ceci rend impossible avec les capacités des fusées actuelles d'effectuer une route directe vers Mars qui nécessiterait d'annuler en partie l'énorme vitesse acquise au départ ;

- la trajectoire qui consomme le moins de carburant consiste à lancer le vaisseau sur une orbite elliptique qui tangente l'orbite terrienne au départ et l'orbite martienne à son arrivée (orbite de Hohmann). Cette trajectoire ne peut être parcourue dans un temps raisonnable que lorsque les positions relatives de la Terre et de Mars sont dans une configuration particulière. Il s'écoule près de 2 ans entre deux configurations favorables. Le temps mis par un vaisseau pour parcourir le trajet Terre-Mars dans la configuration la plus favorable tout en réduisant la consommation de carburant au minimum est de 258 jours. En dépensant relativement peu de carburant on peut faire chuter cette durée à 180 jours.

Compte tenu de toutes ces contraintes les différentes études menées ont abouti à 2 familles de scénarios :

- Le scénario de conjonction

- L'équipage décolle au moment le plus favorable et atterrit sur la planète Mars au bout de 180 jours de voyage. Il séjourne 550 jours sur le sol martien jusqu'à l'ouverture de la fenêtre de lancement la plus favorable. Le trajet de retour dure également 180 jours. La durée totale de la mission est de 910 jours.

- Le scénario d'opposition

- Le trajet aller se déroule dans les mêmes conditions que l'autre scénario. La durée du séjour sur Mars est réduite au maximum compatible avec l'atteinte d'objectifs scientifiques soit environ 30 jours. Le trajet de retour s'effectue dans une configuration beaucoup plus défavorable : il dure 430 jours et nécessite de bénéficier de l'assistance gravitationnelle de Vénus. Le seul avantage de cette mission est de réduire sa durée totale à 640 jours ce qui limite dans l'esprit de ses auteurs le temps d'exposition aux rayonnements.

Le coût du kilo amené sur Mars

Le coût du kilo amené sur Mars est la contrainte principale qui dicte le scénario d'une mission habitée sur Mars. Selon les chiffres fournis par la NASA la masse utile qui doit être posée sur Mars est de 80 tonnes (hors étage de descente qui n'a plus d'utilité une fois sur le sol martien) répartis entre 2 modules :

- l'habitat martien ;

- l'étage permettant de remonter en orbite à la fin du séjour.

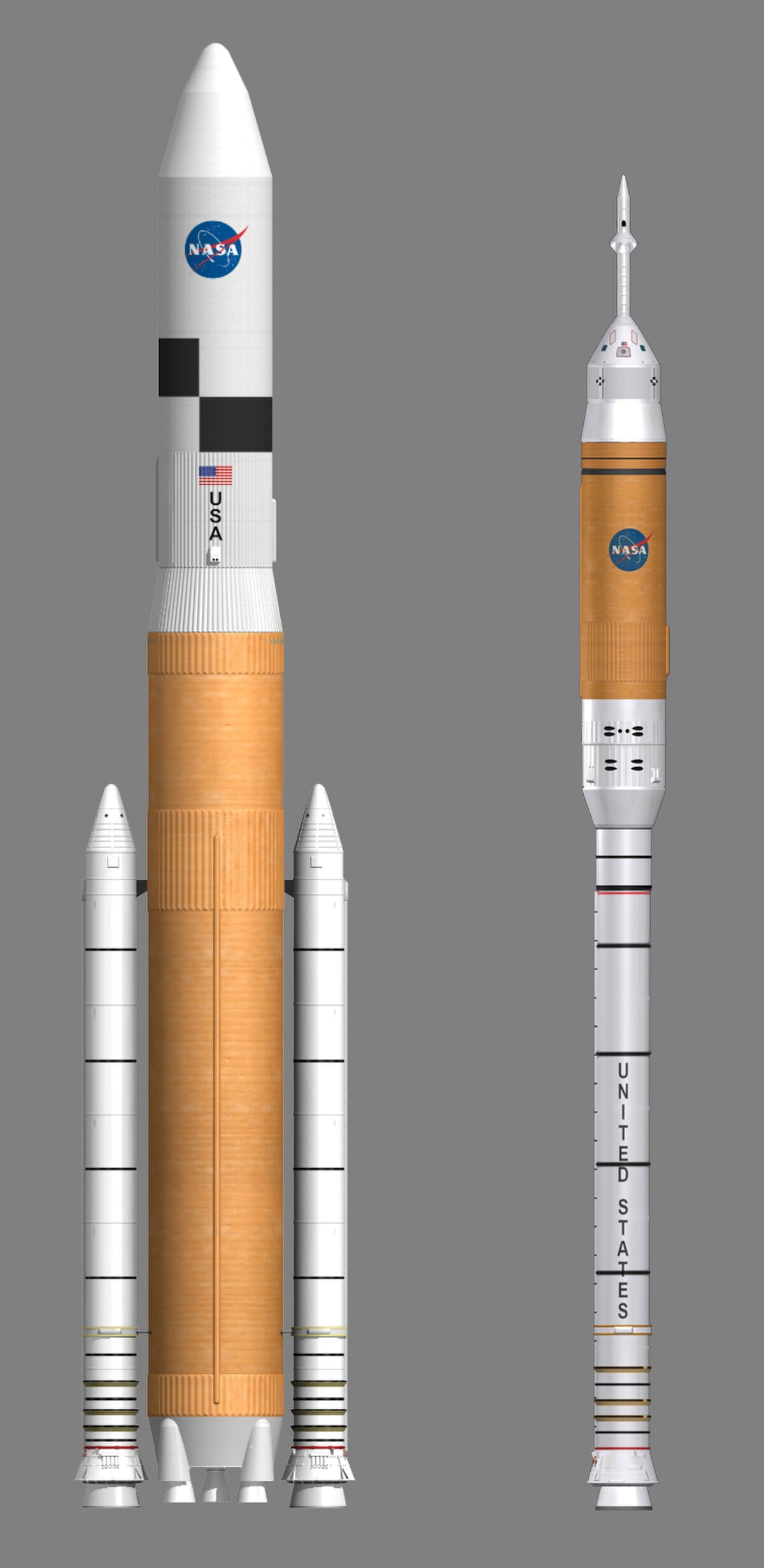

Le scénario de la NASA, qui repose sur plusieurs solutions techniques futuristes permettant d'optimiser la masse à mettre en orbite, prévoit de lancer 25 000 tonnes depuis le sol terrestre (masse approximative de 7 Ares V et 1 Ares I avec des incertitudes sur la masse du lanceur Ares V), pour disposer de 1 024 tonnes en orbite basse terrestre et aboutir à 80 tonnes sur Mars. Or, avec les lanceurs actuels le lancement en orbite basse terrestre d'une tonne coûte entre 10 et 20 millions de $. Selon ce tarif le seul lancement de l'expédition martienne coûterait entre 10 et 20 milliards de $ (le prix devrait être plus bas avec une Ares V). De plus, poser une tonne de plus sur Mars nécessite de lancer 12 tonnes de plus en orbite basse en appliquant le ratio utilisé par la NASA.

En conséquence tous les scénarios de mission habitée pour Mars limitent au strict minimum la masse à poser sur Mars et tentent d'améliorer le ratio entre la masse lancée en orbite basse terrestre et celle posée sur Mars. Le ratio appliqué par la NASA est déjà le fruit de cette optimisation :

- le transit entre la Terre et Mars est effectué avec des moteurs nucléaires dont l'efficacité est 2 fois supérieure à celle des moteurs-fusée ayant recours à une propulsion chimique classique. Si on utilisait celle-ci il faudrait augmenter de plusieurs centaines de tonnes la masse à placer en orbite basse terrestre ;

- la mise en orbite martienne se fait grâce à l'aérofreinage réduisant sans doute d'une centaine de tonnes la masse de carburant à embarquer ;

- la descente vers Mars des 2 lourds modules repose essentiellement sur le freinage atmosphérique dont la faisabilité reste à démontrer ;

- le carburant de l'étage de remontée est en partie produit in situ diminuant de 20 tonnes environ la masse à descendre sur Mars.

Ces choix ont permis de diviser sans doute par 2 la masse à envoyer en orbite basse.

La composition de l'équipage

Le facteur psychologique est un risque important dans une mission martienne :

- le stress est intense :

- les risques sont très importants et presque permanents (panne d'un système vital) ,

- une fois que le vaisseau a quitté l'orbite terrestre l'équipage est livré à lui-même : si l'expédition n'est pas sur le chemin du retour un abandon en cours de mission ne permettrait de revenir dans le cas plus favorable (expédition en orbite martienne ou au sol au moment le plus favorable des positions Terre Mars) qu'au bout de 6 mois (avec transit accéléré) et dans le cas le plus défavorable qu'au bout de 3 ans.

- le dialogue avec des interlocuteurs sur Terre en temps réel devient impossible : le délai de communication est de quelques minutes à 20 minutes selon les positions respectives de la Terre et de Mars sans compter le phénomène de black out une fois l'expédition sur Mars lorsque la planète s'interpose entre la Terre et celle-ci (sauf à disposer d'un couteux réseau de télécommunications par satellite);

- l'équipage est confiné pour une période exceptionnellement longue (910 jours dans le scénario de conjonction) dans un espace très restreint.

Les membres d'équipage doivent être très soigneusement sélectionnés à la fois en fonction de leur aptitude à résoudre des problèmes, mais aussi à adopter le bon comportement en situation critique ou conflictuelle. L'expérience des missions de longue durée à bord des stations spatiales a démontré que malgré le recours à des critères psychologiques pour la sélection des astronautes des conflits pouvaient survenir. Les critères de sélection pour une mission martienne restent difficiles à établir. Il y a par ailleurs débat sur la nécessité ou non de sélectionner un équipage mixte et multiculturel (russe/américain,...).

Un dépistage approfondi de problèmes médicaux potentiels, pouvant aller jusqu'à un examen génétique, est réalisé car le risque d'apparition d'une maladie est élevé compte tenu de la longueur de la mission.

Selon les scénarios résultant des études connues, l'équipage comporte de 4 (Zubrin) à 6 (Scénario de références NASA) personnes. La limite supérieure est déterminée par le surcroit de masse que nécessite un équipier supplémentaire. Le nombre minimum découle de la somme des tâches à réaliser et des spécialités à maitriser. Compte tenu du nombre de paramètres de la mission aujourd'hui non définis ces chiffres sont aujourd'hui purement indicatifs. Selon la NASA les spécialités suivantes devront être maitrisées par au moins une personne et constituer une spécialisation secondaire pour d'autres personnes : chirurgien/médecin, géologue, biologiste, mécanicien, électricien/électronicien, commandement. Zubrin recommande un équipage de 2 mécaniciens (la survie de la mission dépend de la capacité de l'équipage à venir à bout des pannes), un géologue et un biogéochimiste. Zubrin fait l'impasse sur des spécialistes pratiquant exclusivement la médecine, le pilotage ou uniquement dédiée au commandement de l'expédition.

Les risques physiologiques

Durant le voyage entre la Terre et Mars (aller et retour) d'une durée comprise entre 360 jours (scénario de conjonction) et 610 jours (scénario d'opposition) l'équipage se trouve exposé à 3 phénomènes qui peuvent affecter sa santé : les éruptions solaires, les rayons cosmiques et l'impesanteur.

Les éruptions solaires

Les éruptions solaires sont des pics d'activité du Soleil qui projettent des protons dotés d'une grande énergie. L'activité du Soleil connait des cycles de 11-12 ans durant lesquels l'activité solaire croît puis décroît. Durant les phases de grande activité, les éruptions solaires sont à la fois plus nombreuses et envoient des particules plus énergétiques. Les doses reçues par un équipage non protégé sont susceptibles de déclencher des cancers. Les éruptions solaires les plus violentes qui ont pu être étudiées représentaient une dose de 38 rems. Selon R. Zubrin, si l'équipage est prévenu à l'avance (les éruptions solaires font l'objet d'observations qui permettent une certaine anticipation), celui-ci peut limiter la dose reçue en moyenne à 5,5 rem au cours du transit aller et retour, en se réfugiant dans une zone du vaisseau protégée par des équipements s'interposant avec l'extérieur. S'il n'a pas le temps de s'y réfugier la dose reçue est triplée. Ces doses sont considérées par l'auteur comme relativement négligeables.

Les rayons cosmiques

Les rayons cosmiques sont des particules à très haute énergie constituées principalement de protons en provenance surtout de l'espace interstellaire et intergalactique. Le flux est continu sans pic prévisible. Aucun blindage ne peut arrêter ce type de particule. Selon R Zubrin la quantité reçue par l'équipage au cours du transit aller-retour est de 32 Rems. Les conséquences du bombardement des cellules par des particules à très haute énergie sont aujourd'hui complètement inconnues car le phénomène n'a jusqu'à présent pas été reproduit sur Terre et les seules expériences existantes sont celles très brèves des astronautes qui se sont rendus sur la Lune et ont franchi les ceintures de Van Allen qui protègent l'orbite basse terrestre et la Terre elle-même des rayons cosmiques.

L'exposition à l'impesanteur

Durant le trajet aller-retour Terre-Mars la gravité est par défaut nulle dans le vaisseau transportant l'équipage. L'apesanteur sur des périodes prolongées provoque des décalcifications, qui rendent les os cassants et une atrophie des muscles y compris ceux du cœur. D'après l'expérience acquise grâce aux séjours prolongés d'astronautes dans les stations spatiales, ceux-ci ne récupèrent pas complètement après leur retour sur Terre. Ce phénomène peut être combattu en créant une pesanteur artificielle.

Pour créer celle-ci la solution la plus simple consiste à mettre le vaisseau en rotation autour de son axe principal (les parois latérales deviennent alors de plancher). L'inconvénient de cette solution est que le faible diamètre de la station engendre des effets très perturbants : différence de gravité entre la tête et les pieds, force de Coriolis rendant les déplacements difficiles. R Zubrin, entre autres, propose dans Mars Direct de tirer un câble entre un étage de fusée vide et l'habitat et de mettre l'ensemble en rotation lente recréant une gravité artificielle dans le vaisseau par le biais de la force centrifuge générée.

La création d'une gravité artificielle engendre une complexité accrue du système de transport entre la Terre et Mars dès lors que l'on souhaite créer un champ de gravité non perturbant. Les expériences accumulées grâce aux stations spatiales montrent que l'homme semble s'accommoder de la gravité artificielle sur de longues périodiques même si cela suscite des dommages irréparables. La NASA, compte tenu de la relative brièveté du transit Terre-Mars n'a pas prévu de créer un champ de gravité artificiel.