Mine (gisement) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Les mines à ciel ouvert

Principes généraux

Une mine à ciel ouvert ou open pit consiste à déplacer de grandes quantités de sol et de sous-sol pour ensuite extraire le minerai. On met en place une mine à ciel ouvert lorsque le minerai se trouve relativement proche de la surface. On creuse la roche par dynamitage et le minerai est ensuite chargé sur d’énormes engins pour traitement.

| Mine de charbon à ciel ouvert (Cévennes, France) | Dégradation de la forêt tropicale due à la mine de charbon de Siderópolis (Brésil) |

Les mines à déplacement du sommet

Les mines à déplacement du sommet, ou mountain-top removal (MTR) en anglais, sont un type particulier de mine à ciel ouvert, utilisée presque exclusivement dans les montagnes des États-Unis. La végétation est d’abord détruite, puis le sol arraché. Les déblais sont simplement poussés dans les fonds de vallée, ce qui permet de niveler une région accidentée, mais provoque aussi une pollution importante.

Dans les Appalaches, le colmatage des fonds de vallée fait disparaître 500 montagnes et 200 km de cours d’eau par an, augmentant ainsi le risque d'inondations. Le paysage subsistant est généralement lunaire.

Techniques d'exploitation

L'exploitation des mines pose de nombreux problèmes, et fait donc intervenir de nombreux domaines des sciences. C'est la raison pour laquelle dans la plupart des pays se sont créées des écoles spécifiques d'ingénieurs, les écoles des mines.

Les mines de charbon sont organisées par étages à partir desquels on exploite les couches. Chaque mineur creuse une couche pour en extraire le charbon que l'on charge ensuite dans des berlines. Ce travail est très difficile car il faut creuser de façon à ne pas faire effondrer la galerie, en plus de cela, il y règne une chaleur étouffante, car il n'y a quasiment pas d'air qui circule. Le seul moyen trouvé pour créer une ventilation a été de construire au minimum deux puits. Le premier sert à la montée et la descente des mineurs et la montée du charbon. L'autre sert seulement à la ventilation.

En remontant une tonne de charbon, on extrait sept tonnes de sous-produits (éventuellement susceptible de contenir des toxiques ou de poser problèmes via la poussière ou la turbidité des eaux de ruissellement) que l'on évacue sur les terrils ou des bassins (ex : bacs à schlams des exploitation de charbon).

Prospection

Elle s'appuie sur les données géologiques et historiques, la découvertes de gîtes minéraux bénéficiant aussi des progrès de la Géochimie, des techniques de sondages (sismiques notamment) et de la modélisation. Des SIGs miniers sont ainsi apparus qui aident les prospecteurs en leur donnant un accès combiné au MNT (Modèle numérique de terrain), à l'imagerie satellitale, aux cartes géologiques (métadonnées), aux données concernant le risque sismique, le volcanisme, aux ressources géothermales connues, aux gisements connus, aux données géochronologiques, flux de chaleur, gravimétrie, tomographie 3D, risques naturels, cadastres, données environnementales (trame verte, pollutions, pédologie...) etc.

Terrassement

Il s'appuie sur la Géophysique et la Résistance des matériaux et sur les ressources locales disponibles, en prenant de plus en plus en compte, en amont les besoins de renaturation et restauration écopaysagère du site en fin de vie, voire durant les différentes phases de l'exploitation. Les grands projets font l'objet d'une étude d'impact approfondie, et de mesures compensatoires ou conservatoires.

Puits et galeries

- Les puits (cf. Chevalement)

Il existe différents cas de figure pour atteindre le gisement à exploiter et permettre l'évacuation des produits. Si le gisement est relativement horizontal (en plateure) et si la couche de morts-terrains n'est pas trop épaisse, on pourra exploiter à ciel ouvert (voir ci-dessous).

Si le gisement affleure dans une zone accidentée, par exemple des collines surplombant une vallée, on pourra atteindre et exploiter le gisement par des galeries horizontales ( les fendues du bassin de la Loire) débouchant à flanc de coteau. C'est, par exemple le cas dans le bassin ferrifère de Lorraine pour les mines d'Hussigny-Godbrange, Charles Ferdinand ou Kraemer.

Par contre, si le gisement n'affleure pas du tout ou n'affleure pas dans de bonnes conditions il faudra creuser (on dit foncer) des puits afin de l'atteindre. C'est la solution la plus coûteuse pour l'exploitation et la moins rentable, c'est aussi la majorité des cas. Les deux solutions peuvent aussi se combiner (cas des mines de La Mure ou de la mine de fer de Soumont).

Le cas de la mine de fer de Saint-Rémy-sur-Orne, en Normandie, est intéressant puisqu'une partie du gisement est au-dessus du carreau de la mine. La majorité des produits sont toutefois descendus au-dessous du niveau du puits, roulée jusqu'au puits pour être remontée au niveau du carreau pour y être traitée, solution moins coûteuse qu'une sortie à flanc de coteau dans une zone pauvre en routes et moyens d'évacuation.

Le puits dessert les différents étages d'exploitation, chaque niveau s'appelle une recette ou accrochage.

- les tailles et les travers-bancs

On distingue les tailles des travers-bancs. Les tailles servent directement à l'exploitation du gisement. En général pour exploiter un gisement on creuse une galerie de tête la plus haute et une galerie de base la plus basse. Le gisement est découpé en panneaux entre ces deux galeries et délimités par des tailles transversales les joignant. Ces tailles permettent d'exploiter le massif mais aussi d'organiser l'aérage, c'est-à-dire la circulation de l'air dans les travaux. La galerie de base permet également l'évacuation des produits abattus (le déblocage) vers le roulage qui les emmènera ensuite vers le puits d'extraction. Les galeries peuvent être taillées dans le produit exploité (charbon, minerai) en général ou au rocher de part et d'autre de la couche. La galerie de roulage détermine le niveau de la recette du puits. L'ensemble des travaux qui permettent la délimitation d'un panneau s'appellent les travaux préparatoires ( ou traçage ). Ils sont bien sûr fondamentaux.

Les travers-bancs sont presque toujours creusés au rocher ; ils permettent la liaison entre le ou les puits et le gisement exploité (galerie de roulage). En effet en général les puits sont foncés non dans le gisement mais à l'extérieur dans le rocher. Un puits creusé dans le charbon par exemple, entraine une perte de l'exploitation puisqu'il faudra maintenir autour du puits une zone non exploitée dite stot de sécurite ou investison (de tels stots sont obligatoires sous les zones habitées, les routes, les chemins de fer...).

Le même raisonnement vaut pour les mines exploitées à flanc de coteau. Dans ce cas les fendues débouchent directement au jour à flanc du coteau. Depuis la catastrophe de Courrières, il y obligation d'avoir au moins deux débouchés au jour (2 puits ou 1 puits et 1 débouché à flanc de coteau par exemple).

Pour relier les différents niveaux d'exploitation entre eux (on parle aussi d'étage) la liaison peut se faire soit par le puits, soit par un bure (ou faux-puits ) soit encore par plan incliné. On appelle bure un puits intérieur ne débouchant pas au jour reliant deux niveaux. Le plan incliné est une galerie ou travers-bancs plus souvent incliné et généralement muni d'un treuil afin de hisser les berlines ou d'un convoyeur à bande.

- Soutènement

Le roulage

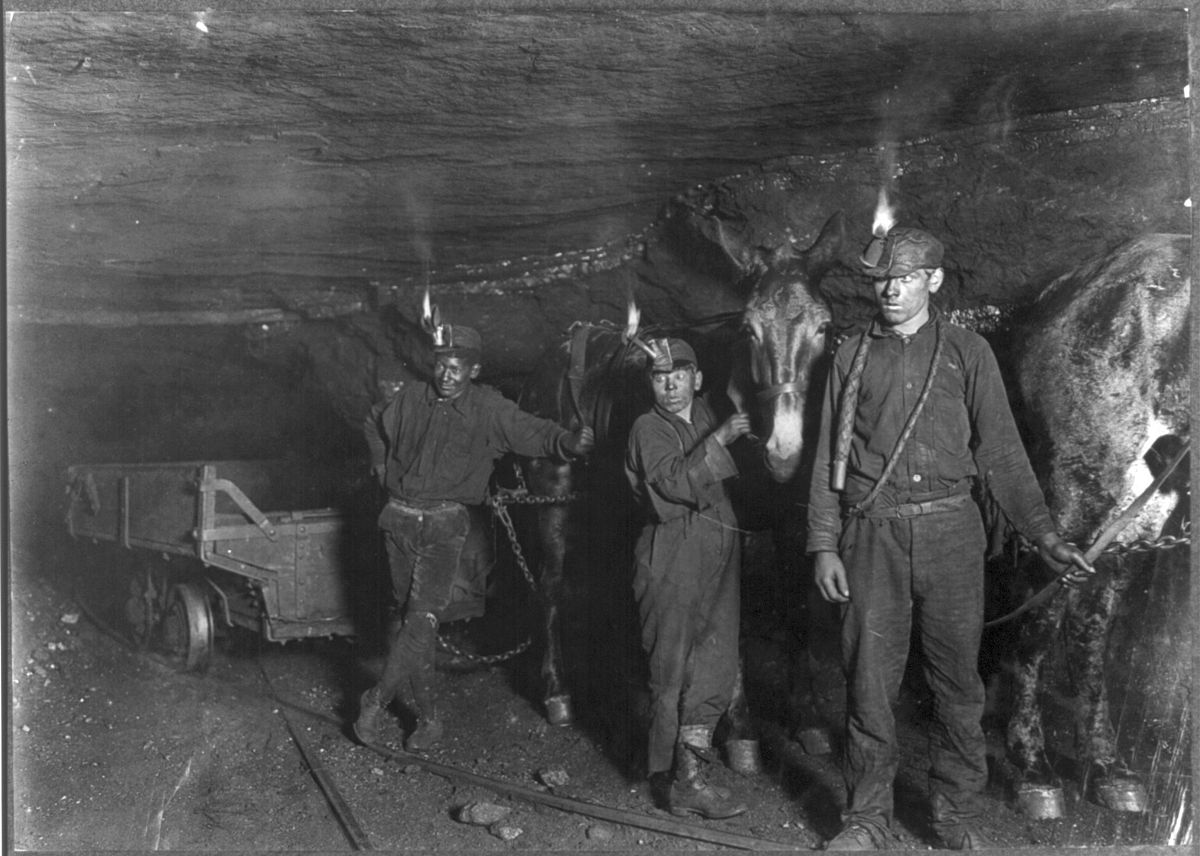

Le roulage est le transport des produits (charbon, minerai mais aussi le stérile) depuis le front de taille (ou plus exactement depuis le point de chargement du système de déblocage des chantiers) jusqu'à la recette inférieure du puits d'extraction, puis éventuellement, depuis la recette supérieure du puits aux ateliers de traitement. Le transport des produits, dans les mines industrialisées, s'effectue dans des bennes (ou berlines) de contenance variée selon les exploitations (de 500 litres à 25.000 litres) traînées à bras dans les exploitations non mécanisées, par un cheval (ou âne ou mulet) puis par locotracteurs, électrique, air comprimé, essence ou diesel ou tout simplement par gravité. Il s'agit en général de voies étroites inférieures à 1 m de large. Le roulage est un facteur fondamental dans l'exploitation d'une mine, il conditionne en effet, avec le puits, la capacité d'extraction.

L'extraction

Avant de passer à l'exploitation industrielle souterraine, les régions minières connaissaient une exploitation artisanale de veines affleurant le sol. Il s'agissait d'une exploitation à ciel ouvert connue sous le nom de cayat, cayauderie dans les régions incriminées. Il est à remarquer que bien que les anciennes régions minières ont toutes de nombreuses rues du cayat, le sens de l'expression s'est perdu.

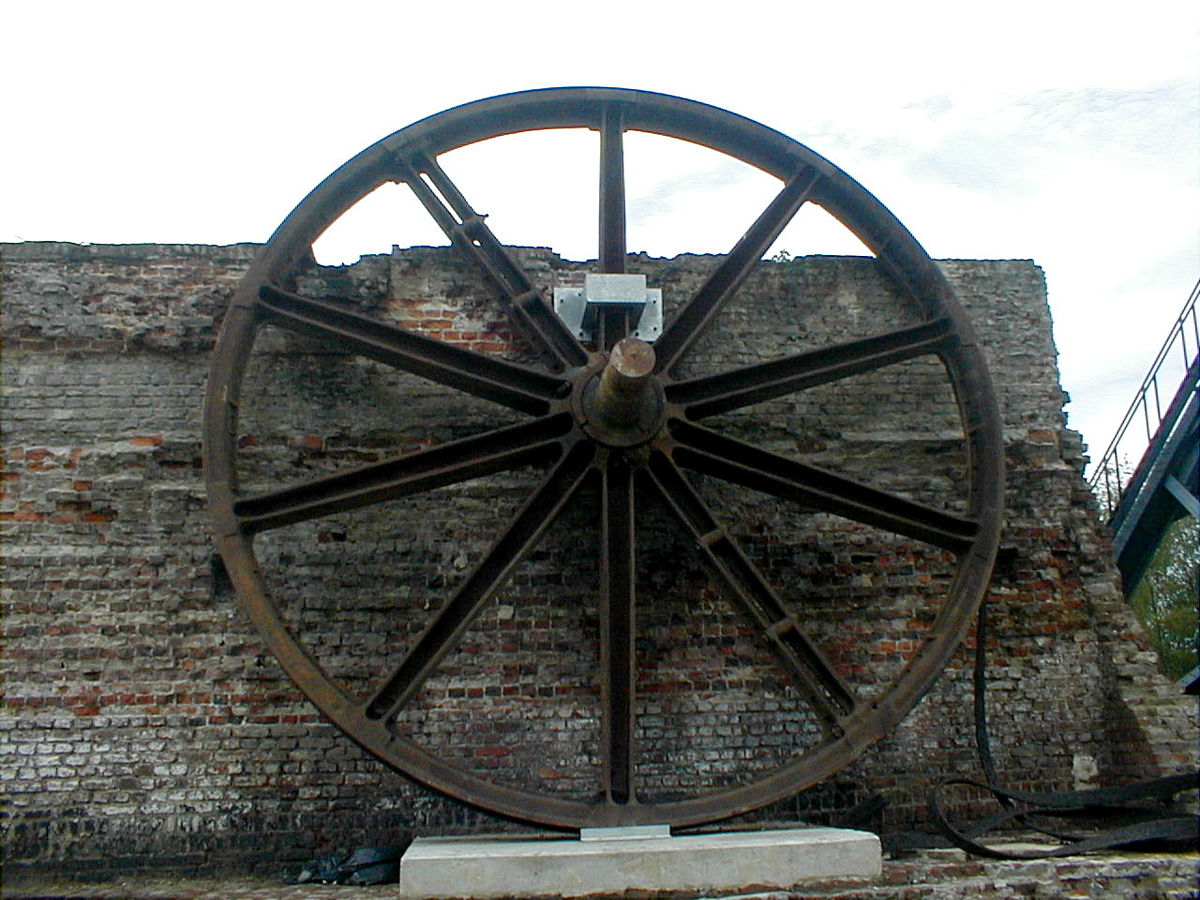

- Les câbles

Roue du chassis à molette |

- Les appareils d'extraction

- Le transport du personnel

-

- « La cage ». À l'intérieur, on met quatre-vingts hommes. Mains sur les épaules du gars d'en-face, il faut tenir l'équilibre quand elle plonge au fond, secouée comme une rame de métro. Mais ceci ne concerne pas l'ensemble des puits français. Les dernières technologies (puits Yvon Morandat de Gardanne, en Provence) étaient si évoluées qu'une descente à plus de 1000m de profondeur ne produisait aucun effet sur les hommes. La cage pouvait contenir 132 personnes et aucune vibration ne se faisait sentir.

L'exhaure

- L'évacuation des eaux

- Les pompes

La ventilation - l'aérage

- Atmosphère des mines: importance de la lutte efficace contre l'empoussiérage pour prévenir la silicose,

- Ventilation des mines contre l'accumulation de CO, CO, méthane, grisou.

- Les ventilateurs pulsent ou extraient de l'air.

- Certaines conceptions des réseaux de puits facilitent la circulation de l'air

- La ventilation est souvent un problème critique dans les galeries souterraines artisanales ou illégales.

Les mineurs emportaient autrefois un canari en cage, qui lorsqu'il s'agitait, ou même mourait, ou encore donnait des signes de suffocation était le signe qu'il fallait remonter.

L'éclairage

L'étude de l'éclairage ne présente qu'un intérêt secondaire dans les mines exemptes de grisou ou de poussières.

- Éclairage à feu nu :

- depuis l'Antiquité, les mineurs se sont éclairés grâce à des chandelles de suif. Les mineurs les utilisaient soit sur des bougeoirs de fer, soit attachées à la tête au moyen d'une courroie de cuir.

- Les romains se servaient également de lampes à huile en terre cuite ou en métal, lampes plus éclairantes que les chandelles (lampe Rave).

- Le pouvoir éclairant de l'acétylène a été utilisé dès le XIXe siècle. Cependant comme toutes les lampes à feu nu, son usage fut réservé aux mines métalliques et aux carrières souterraines (lampe Mercier).

- Éclairage de sûreté par lampes portatives.

- La nécessité d'un éclairage de sûreté dans les atmosphères inflammables des mines (grisou, poussières) s'est avéré nécessaire suite à de nombreux accidents.

- Le plus ancien procédé a été imaginé à Whitehaven, en 1760. Il s'agit d'un rouet à silex par dégagement de gerbes d'étincelles.

- C'est à Humphry Davy et George Stephenson que nous devons le concept des lampes de sûreté : un tamis métallique à mailles très serrées empêche la propagation d'une flamme de l'intérieur vers l'extérieur de la lampe.

- Ultérieurement les lampes ont été équipées d'abord d'un verre puis d'une cuirasse en tôle. L'essence minérale s'étant substituée à l'huile, on adapta aux lampes un système de rallumage interne.

- Outre la lampe Davy, citons : la lampe Clanny, la lampe Mueseler, la lampe Marsaut et la lampe Wolf. Chacune marquant un stade nouveau dans l'évolution technique de l'appareil. De nombreuses autres lampes s'apparentent à ces premières: la lampe Rode (1894), la lampe Fumat (1903), la lampe Mulkay, la lampe Müller à système de fermeture magnétique, la lampe Cuvelier-Catrice à fermeture hydraulique, la lampe Demeure, la lampe Seippel, la lampe Koch.

- Lampes électriques portatives

- Les premières lampes électriques portatives à piles primaires mises en service en 1862 étaient loin de répondre à toutes les exigences de sécurité.

- Les lampes à accumulateur et à électrolyte liquide : modèles d'Edison, de Pitkin, de Swan, de Bréguet, de Pollak, Stella, de Mallet-Parent.

- Les lampes à accumulateur et électrolyte immobilisé présentent l'avantage de résister aux renversements accidentels. La lampe Süssmann, la lampe Max, la lampe Cotté, la lampe Lux

Abattage - Extraction du minerai

- Abattage à la main, travail au pic, à la barre à mine

- Abattage à l'explosif.

- Perforation mécanique - Travail au marteau-piqueur.

- Abattage mécanique

-

- Le passage de la haveuse (la machine à extraire le charbon).

- Abattage au "rabot" (outil tracté par chaînes et moteurs électriques équipé de taillants interchangeables qui arrachait le charbon sur une longueur variable [250 m en Provence] dans les chantiers de type soutènement marchant. Sa profondeur d'attaque en couche de charbon variait selon la friabilité du minerai.

- Système de l'étançon mobile.

Pneumatique (transmission de l'énergie sans risque d'étincelle)

- Abattage pneumatique - Par injection d'air comprimé à haute pression dans un tube d'acier perforé, introduit dans le trou de forage. Cette technique, plutôt exceptionnelle, a été employée dans certaines exploitations de charbon dit « gras » au début des années 1960.

Coups de feu

- Coup de grisou

- Coup de poussière

- Mesures préventives

Accidents divers

- Dégagement instantané de grisou, ou « coup de grisou »

- Coup de poussière provoqué par le coup de grisou. Il s'agit de l'accident connu dans les régions minières sous le nom de poussier.

- Incendies

- Coups d'eau

- Éboulements

- D.I. : dégagements instantanés de grisou ou parfois d'acide.

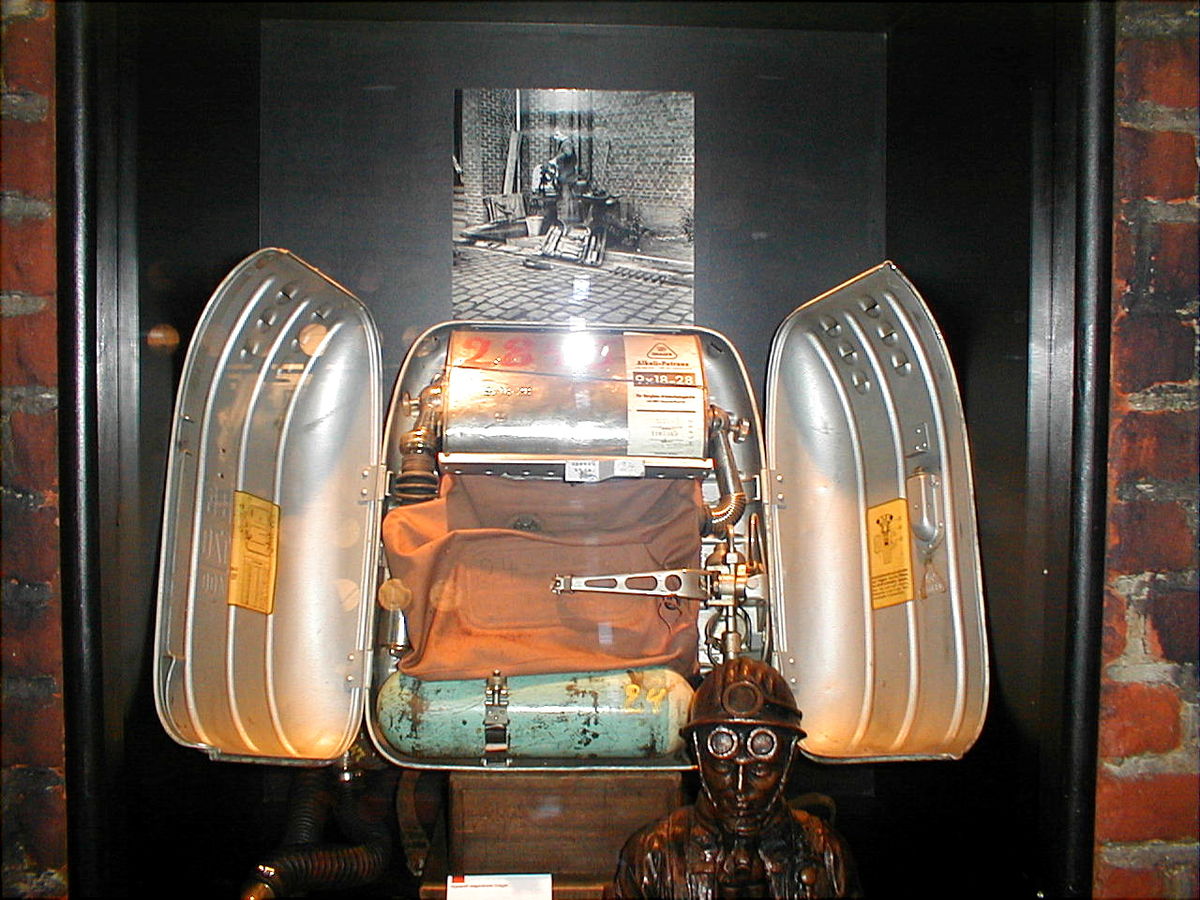

Sauvetage

- Appareils respiratoires

- Organisation en vue de sauvetage