Microscopie électronique en transmission - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Histoire

La mise au point de la microscopie électronique est l'aboutissement de progrès scientifique initiés au milieu du XIXe siècle. Avant même que l'existence des électrons soit montrée, des expériences sur les rayons cathodiques avaient déjà été menées par les physiciens Plücker, Hittorf, Birkeland, Braun, Wiechert ou encore Riecke. Les travaux de J.J. Thomson sur les tubes cathodiques et ceux de Hans Busch sur l'optique électronique sont les contributions majeures qui permettront à Max Knoll et son étudiant Ernst Ruska de construire le premier microscope électronique. Les études de Busch ont montré qu'il est possible de focaliser les électrons dans une région précise de l'espace, à l'aide de champs électromagnétique.

En 1928, Adolf Matthias, professeur à l'Université technique de Berlin charge Max Knoll de former une équipe pour effectuer des recherches sur l'oscilloscope à tube cathodique. Le groupe est constitué d'étudiant et de doctorant, dont Ernst Ruska et Bodo von Borries Ainsi, les premiers microscopes furent construit en 1931, par l'équipe de Knoll avec un grossissement d'environ 100. L'un avait deux lentilles magnétiques, l'autre deux lentilles électrostatiques. L'hypothèse de De Broglie vint appuyer l'idée que la microscopie électronique pourrait avoir une plus grande résolution par rapport à la microscopie photonique, étant donné que la longueur d'onde ne serait plus le facteur limitant. En 1933, ils construisirent un microscope ayant une plus grande résolution que celle d'un microscope optique.

Afin d'obtenir des financements supplémentaire, von Borries, Ernst Ruska et son frère Helmut cherchèrent à développer la microscopie électronique industriellement. À la suite de discussion avec les entreprises Carl Zeiss et Siemens, cette dernière fût choisie et le développement commença en 1937. À partir de 1939, les premiers microscopes furent fabriqués en série par Siemens.

La microscopie électronique a aussi été l'objet de développement dans d'autre groupe de recherche. À l'Université de Toronto, Albert Prebus et James Hillier ont construit le premier microscope nord-américain en 1938. Le groupe de travail d'Ernst Brüche de l'institut de recherche de AEG a aussi participé au développement de la microscopie électronique.

À de la fin de la seconde guerre mondiale, les microscopes électroniques se développent de manière importante et sont principalement fabriqué par les entreprises européennes, comme Zeiss, Phillips (depuis fusionné avec FEI) et japonaises, comme JEOL, Hitachi.

En 1998, un correcteur d'aberration a été mis au point par une collaboration entre Harald Rose, Maximilian Haider, Knut Urban et Johannes Buchmann. Ce correcteur permet de modifier le facteur caractérisant l'aberration sphérique Cs et d'améliorer ainsi la résolution du microscope. Ce correcteur fabriqué par CEOS Gmbh et monté dans les microscope de Zeiss, JEOL et FEI permet d'obtenir une résoution spatiale inférieure à l'angstrom. Un projet de recherche est en cours pour tenter de fabriquer un microscope atteignant une résolution de 0,5 Å.

Modes d'imagerie

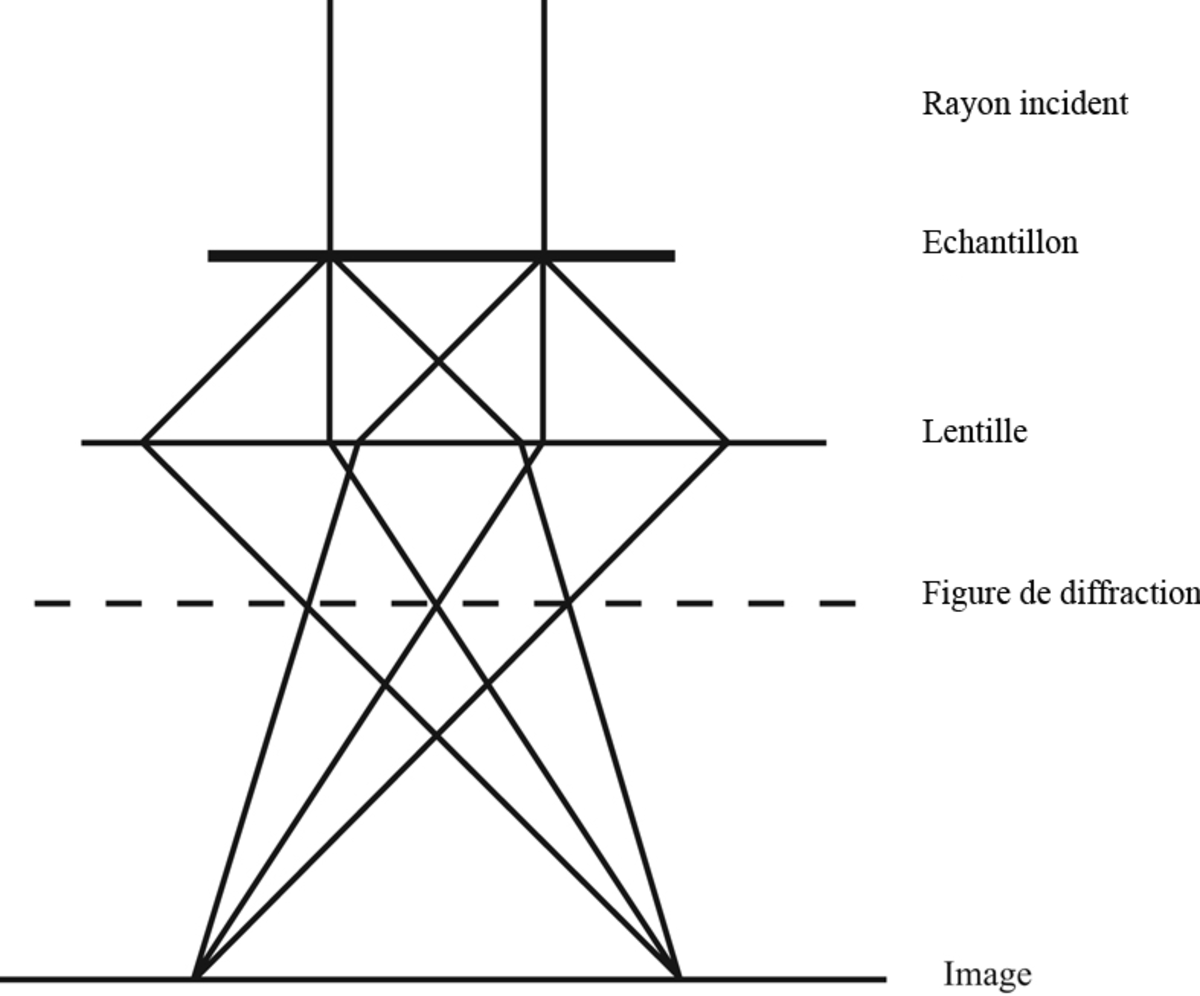

Mode diffraction

Au lieu de s'intéresser à l'image formée, on peut s'intéresser à la diffraction des électrons. En se plaçant dans le plan focal du faisceau et non plus dans le plan image (simplement en changeant la tension dans les lentilles électromagnétiques), on obtient la figure de diffraction, semblable aux clichés de Laue obtenus en diffraction de rayons X. On peut ainsi visualiser les directions dans lesquelles vont les électrons et ainsi caractériser les cristaux (organisation des atomes, orientation, …).

Mode en champ clair

L'écran est placé dans le plan image. Un diaphragme d'objectif est placé dans le plan focal de manière à sélectionner uniquement le faisceau transmis en ligne droite par l'échantillon. Ce sont donc uniquement les électrons non-diffractés qui formeront l'image sur l'écran. Les zones de l'échantillon diffractant fortement le faisceau apparaissent donc les plus sombres. En l'absence d'échantillon, 100% du faisceau est transmis et l'image apparaît claire, d'où le nom : champ clair (bright field ou BF).

Il existe aussi un mode champ clair sans diaphragme. Dans ce cas, tous les faisceaux transmis et diffractés sont utilisés pour former l'image. Le contraste dépend alors du numéro atomique des constituants de l'échantillon. En effet, les électrons traversants l'échantillon peuvent subir des chocs élastiques et être déviés avec de grands angles. Ils ne sont alors pas détectés. La probabilité de subir un choc élastique augmente avec le numéro atomique (Z) des constituants de l'échantillon et l'épaisseur de l'échantillon. Les éléments lourds apparaissent donc plus sombres et les éléments légers plus clairs. De même, les zones de l'échantillon les plus épaisses apparaissent plus sombres et les zones plus fines plus claires. Ce mode d'imagerie offre un moins bon contraste que le mode champ clair avec diaphragme d'objectif. Cependant, il peut être utile, notamment en biologie où des marqueurs lourds peuvent être utilisés pour mettre en évidence certaines parties de l'échantillon.

Mode en champ sombre

En plaçant un diaphragme dans le plan focal, on peut sélectionner un faisceau diffracté particulier pour former l'image. L'image est donc formée uniquement par les électrons diffractés à un angle particulier. Les zones de l'image qui diffractent à des angles différents apparaissent sombres. De même, en l'absence d'échantillon, tout le faisceau est transmis, il n'y a pas de diffraction et l'image est sombre, d'où le nom : champ sombre (dark field ou DF). Ce mode permet d'observer par exemple des défauts cristallins comme une dislocation puisqu'elle distord localement la maille du cristal et donc modifie l'angle de diffraction.

Microscopie à haute résolution

Ce mode d'imagerie consiste à observer la matière à l'échelle atomique. Certains électrons sont déviés (diffractés), d'autres sont transmis en ligne directe. Si l'on fait interférer un faisceau transmis en ligne directe avec un faisceau diffracté, on obtient une figure d'interférence. Les contrastes sur l'image obtenue sont donc directement corrélés au potentiel projeté de l'échantillon. Suivant la défocalisation et la taille de l'échantillon, cette corrélation change. Une simulation de la figure d'interférence est alors nécessaire pour interpréter l'image obtenue et dire si les colonnes atomiques sont situées sur les points blancs, noirs ou entre les deux. Il ne faut pas croire qu'une image HRMET est une simple photographie où les points blancs ou noirs sont des atomes. Ces images, après traitements, nous permettent tout de même de tirer des informations sur l'organisation cristalline ainsi que les défauts qui s'y trouvent, comme les joints de grain, dislocations, etc.

Analyse dispersive en énergie

L'analyse dispersive en énergie consiste à étudier les rayonnements X des atomes constituant l'échantillon. Le faisceau électronique traversant l'échantillon provoque l'ionisation d'atomes, et ce dernier émet des rayons X lors de sa désexitation. L'énergie du rayonnement émis est caractéristique de la nature chimique de l'échantillon et permet donc de faire une analyse élémentaire, c'est-à-dire de savoir quels sont les atomes présents dans l'échantillon.

Cette analyse peut être quantifiée à l'aide de modèle qui prennent en compte l'absorption, la fluorescence, les caractéristiques matérielles, etc. et qui permettent de connaître la proportion de chaque élément dans la zone observé. Cette analyse n'est cependant pas dépourvu d'artefact, les détecteurs ne mesurant pas seulement les rayons X venant de la zone irradié mais aussi des alentours.

La résolution spatiale est de quelques nanomètres ce qui permet alors d'effectuer des cartes de la composition. Cependant la résolution spectrale n'est pas aussi bonne qu'une analyse en perte d'énergie ou qu'une analyse dispersive en longueur d'onde, ceci est dû au principe de fonctionnement du détecteur.

Spectroscopie des pertes d'énergie

Microscopie électronique en transmission à balayage

Cette technique (STEM de l'anglais scanning transmission electron microscopy) consiste à focaliser le faisceau électronique en une sonde électronique aussi petite que possible et à donner à cette sonde un mouvement de balayage. Cette technique est similaire à celle utilisée en microscopie électronique à balayage, sauf qu'ici le volume d'interaction est beaucoup plus petit, étant donné que l'échantillon est mince.

Les observations peuvent se faire en champ clair ou en champ sombre. Ce mode a plusieurs avantages :

- réduction des effets des aberrations, car il n'y a pas de formation d'image comme en mode image, mais une reconstruction point par point de l'image de l'intensité transmise ;

- haute résolution en champ sombre ;

- contrôle facile de la zone observé, utile pour des analyses EELS ou EDX.

Il est possible de dresser une cartographie chimique de l'échantillon, soit en analysant les rayons X émis par les atomes sous l'effet des électrons, soit en effectuant des études spectrales des pertes d'énergie.

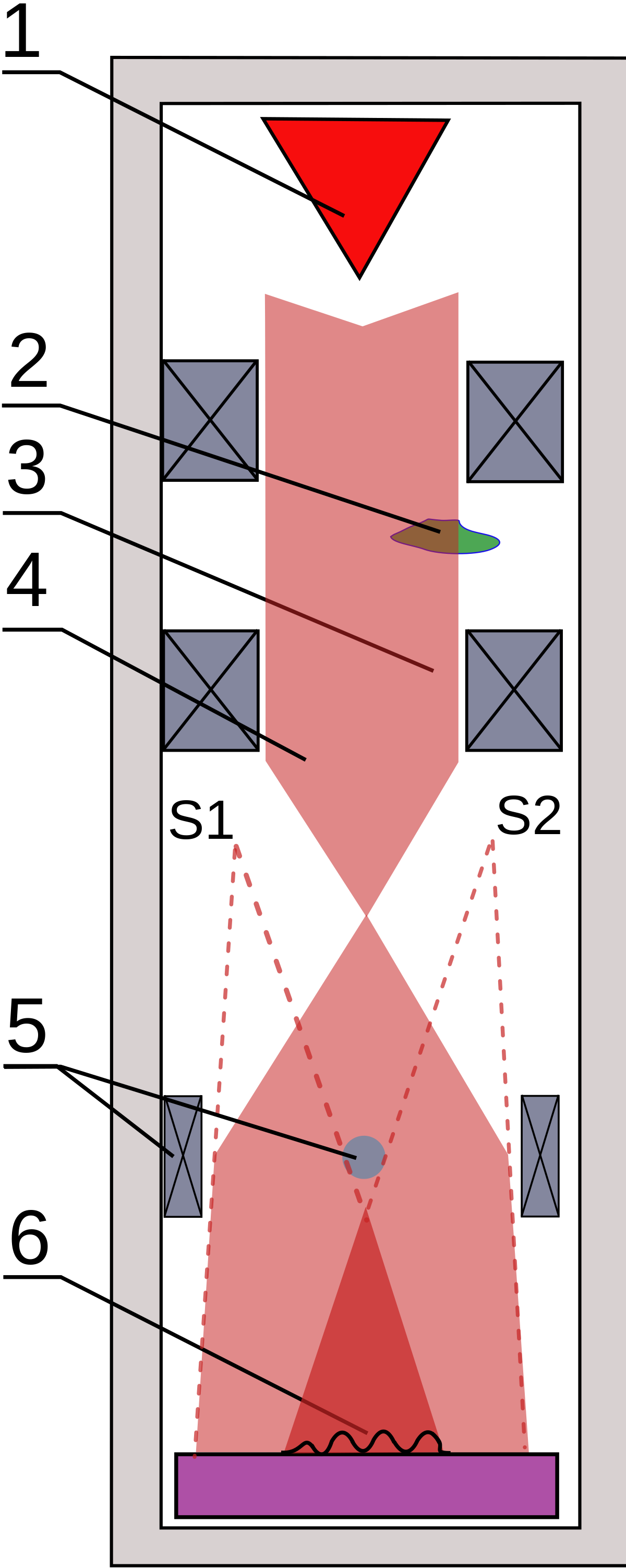

Holographie électronique

L'holographie électronique imaginé par Dennis Gabor en 1949 est une technique d'imagerie qui permet d'enregistrer les figures d'interférences (hologramme) formées par un objet. Cette technique permet alors de recontruire les fronts d'ondes constituant le faisceau électronique, et d'en déduire la phase.

La réalisation pratique consiste à enregistrer l'hologramme entre l'onde de référence Ψ0 et l'onde image de l'échantillon Ψr, c'est-à-dire l'onde qui a traversé l'objet. Cette opération peut être réalisé par holographie « off-axis » à l'aide d'un biprisme de Möllenstedt installé dans le plan image du microscope. Ce biprisme composé d'un fil auquel est appliquée une faible tension, permet de faire superposer une moitié du faisceau électronique (onde de référence) avec l'autre moitié ayant traversée l'échantillon (onde diffusée), et ainsi de former la figure d'interférence.

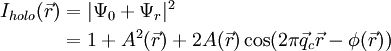

L'intensité enregistrée sur l'hologramme est la somme de plusieurs termes : l'intensité de l'onde de référence Ψ0, de l'onde image Ψr et d'un terme d'interférence, composé de franges cosinusoïdales représentant l'amplitude locale A et la phase locale φ. L'intensité est donnée par :

Cette méthode est utilisé pour étudier la répartition spatiale du champ magnétique et électrostatique à l'intérieur de l'échantillon avec une grande précision.

Mode faible dose

Ce mode est optimisé pour l'observation d'échantillons sensibles aux électrons. Il est indispensable à l'étude d'échantillons biologiques observés dans un état hydraté vitreux. Il permet d'irradier au minimum la zone de l'échantillon que l'on veut micrographier. Le principe de ce mode est le suivant. À faible grossissement (environ 5 000 x), on sélectionne une zone d'intérêt dans l'échantillon. À ce grossissement, on n'irradie que très faiblement l'objet (la dose électronique est proportionnelle au carré du grossissement). À partir de ce positionnement, la zone d'exposition et la zone de mise au point sont définies. Elles sont distantes de quelques micromètres l'une de l'autre. La mise au point nécessite d'irradier l'échantillon pendant une durée de plusieurs secondes au grossissement final (typiquement 40 000 x). Cela détériore l'échantillon et c'est pourquoi on le fait à une certaine distance de la zone d'exposition. Cette dernière zone n'est irradiée au grossissement final que le temps d'enregistrer une micrographie (environ 1 seconde).