Microscope optique - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Première approche

Principe du microscope optique de base

Le microscope optique se base sur les lentilles pour obtenir une image agrandie de l'échantillon à observer.

L'objet à observer est placé devant la première lentille appelée « objectif ». Si l'objet est au-delà de la distance focale, cela forme une image réelle inversée et de taille différente ; l'image est plus grande que l'objet si celui-ci est situé à une distance inférieure au double de la distance focale de l'objectif.

La deuxième lentille est l'oculaire : elle est positionnée de sorte que l'image soit dans son plan focal. Ainsi, l'œil observe une image « à l'infini », donc en relâchant les muscles chargés de l'accommodation, ce qui représente un meilleur confort visuel.

Il s'agit d'un système centré dioptrique, composé en partie de doublets pour en corriger certaines des aberrations optiques.

A contrario d'autres systèmes optiques qui sont définis par leur grossissement optique (télescope) ou leur grandissement (appareil photographique), le terme approprié, pour le microscope, est sa puissance, rapport de l'angle, sous lequel est vu l'objet à travers l'instrument, à la longueur de cet objet.

La technique d'illumination la plus utilisée en microscopie à champ large classique est l'illumination de Köhler, qui garantit une qualité d'image optimale.

Constitution du microscope

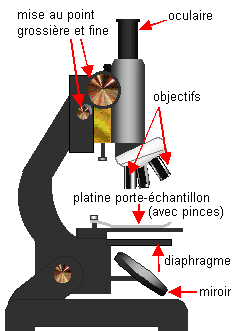

De bas en haut :

- miroir : sert à réfléchir la lumière ambiante pour éclairer l'échantillon par en dessous, dans le cas d'un échantillon transparent (par exemple une lame mince en biologie ou en géologie, ou un liquide) ;

- source de lumière artificielle de meilleure température de couleur et de stabilité et par l'usage d'un condenseur qui permet à cette lumière de remplir d'une façon homogène et régulière le champ observé, et surtout de ne pas faire voir, par son réglage adéquat, les détails mécaniques de la source de lumière (spires du filament de l'ampoule). La source d'éclairage peut être plus élaborée et comporter un boîtier indépendant, éventuellement en lumière polarisée ou ultraviolet, pour faire ressortir certaines propriétés chimiques de la matière, ou éclairer l'échantillon par-dessus (notamment en métallurgie)

- diaphragme : ouverture de diamètre variable permettant de restreindre la quantité de lumière qui éclaire l'échantillon. Comme pour un appareil photo, le diaphragme permet principalement de faire varier la profondeur de champ (ouvert à fond pour des coupe histologiques et plus fermé pour des recherches d'œufs de parasites digestifs) ;

- platine porte-échantillon : où l'on pose l'échantillon ; les pinces servent à tenir l'échantillon lorsque celui-ci est mince (par exemple une lame de verre). La platine peut être mobile (gauche-droite et avant-arrière), ce qui permet de balayer l'échantillon et de sélectionner la partie observée ;

- objectifs : lentille ou ensemble de lentilles réalisant le grossissement. Il y a en général plusieurs objectifs, correspondant à plusieurs grossissements, montés sur un barillet. Certains objectifs sont dits à immersion car leur puissance ne peut être atteinte qu'en éliminant la lame d'air entre l'échantillon couvert par la lamelle et la frontale de l'objectif. On utilise pour cela de l'huile de cèdre ou des huiles de synthèse dont l'indice de réfraction est proche de celui du verre.

- mise au point grossière et fine ; pour que l'image soit nette, il faut que l'objet soit dans le plan focal de l'objectif ; ces molettes font monter et descendre l'ensemble objectif-oculaire avec un système de crémaillère, afin d'amener le plan focal sur la zone de l'échantillon à observer ;

- oculaire : lentille ou ensemble de lentilles formant l'image d'une manière reposante pour l'œil ; les rayons arrivent parallèles, comme s'ils venaient de très loin, ce qui permet un relâchement des muscles contrôlant le cristallin ; deux oculaires placés sur une tête dite binoculaire rend plus confortable l'observation (même si elle n'apporte pas de vision stéréoscopique).

L'oculaire peut être remplacé par un appareil photographique, ou - dans le cas de la vidéomicroscopie - par une caméra vidéo ou une caméra CCD pour faire une acquisition numérique. Ceci permet de faire l'observation sur un moniteur vidéo (écran de type télévision) et de faciliter l'utilisation et le traitement des images (impression, traitement informatique, télémédecine, etc.).

Limites du microscope optique

La résolution d'un microscope désigne sa capacité à séparer des détails très voisins. Indépendamment du capteur utilisé et des aberrations ou imperfections des lentilles, la résolution du microscope optique est fondamentalement limitée par la diffraction de la lumière. En effet, du fait de la diffraction, l'image d'un point n'est pas un point, mais une tache (la tache d'Airy ou plus généralement la fonction d'étalement du point - PSF). Ainsi, deux points distincts mais voisins auront pour images deux taches dont le recouvrement peut empêcher de distinguer les deux points images : les détails ne sont alors plus résolus.

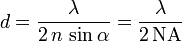

Selon la théorie d'Abbe, la limite de résolution (transverse) d d'un microscope, c'est-à-dire la plus petite distance en dessous de laquelle deux points voisins ne seront plus distingués, peut être exprimée simplement à l'aide de la longueur d'onde d'illumination λ, de l'indice de réfraction n en sortie d'objectif, et du demi angle du cône de lumière maximum accessible α.

où NA désigne le produit nsinα ou ouverture numérique de l'objectif. On peut donc augmenter la résolution de deux manières :

- En augmentant l'indice de réfraction. Ceci peut être réalisé en utilisant un objectif à immersion : on immerge la frontale de l'objectif dans un liquide dont l'indice de réfraction est proche du maximum de 1,5 - celui du verre.

- En diminuant la longueur d'onde. Toutefois, si on reste dans la lumière visible, il n'est pas possible de descendre en dessous de 400 nm.

La limite de résolution d'un microscope photonique classique est d'environ 0,2 μm. Le microscope électronique en transmission atteindra, lui, une limite 100 fois plus petite.

Des techniques de microscopie photonique permettent de dépasser la limite d'Abbe. Elles sont parfois dites "super résolution" ou nanoscopies. Citons entre autres :

- les techniques d'illumination structurée et les techniques tomographiques qui cherchent à récupérer les hautes fréquences spatiales coupées dans un microscope classique.

- les techniques utilisant les ondes évanescentes (SNOM).

- les techniques utilisant une mise en forme de la réponse impulsionnelle optique (PSF): microscopie confocale, microscopie STED.

- les techniques utilisant la localisation successive de molécules individuelles, photoactivation localisation microscopy (PALM, Betzig et al., 2006) et stochastic optical reconstruction microscopy (STORM, Rust et al., 2006).