Microphone - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Conception et caractéristiques

Le microphone est un transducteur électroacoustique, à l'instar de l'oreille animale et humaine: il traduit une onde sonore en signal électrique à l'aide d'une partie mobile, le diaphragme ou membrane, que les ondes sonores viennent exciter (l'équivalent dans l'oreille est le tympan). Par un dispositif qui dépend de la technologie du microphone, ces oscillations mécaniques sont converties en une tension électrique variable (comparable au signal du nerf auditif). Cette tension électrique est acheminée vers le système d'amplification, de pré-amplification ou d'enregistrement auquel le micro est branché.

Un tissu ou une grille protège généralement la partie mobile du microphone, afin d'éviter qu'elle ne soit abîmée par un contact direct. On peut également avoir une protection supplémentaire contre le vent, notamment sous forme d'une bonnette (mousse en matière plastique) ou d'un filtre anti-pop pour atténuer les consonnes explosives « p », « b », « t » et « d ».

Il n'existe pas un microphone capable de faire un enregistrement optimal dans toutes les situations : à chaque situation de prise de son correspond un microphone, dont les constructeurs spécialisés proposent de nombreux modèles. Les caractéristiques principales d'un microphone sont donc :

- Son type

- Sa technologie

- Sa directivité

- Ses caractéristiques électro-acoustiques (sensibilité, pression acoustique maximale, ...)

Les types de microphones

Selon le type d'utilisation pour lequel le micro est destiné (ambiance sonore, chant, instrument de percussion, instrument à vent, sons aquatiques...) et selon les conditions d'utilisation (studio, scène, en extérieur...), on trouve différents types de microphones. Les plus courants sont:

- Le microphone à main

- Le microphone de studio

- Le microphone cravate

- Le microphone de surface

- Le microphone canon

- Le microphone pour instrument

La directivité

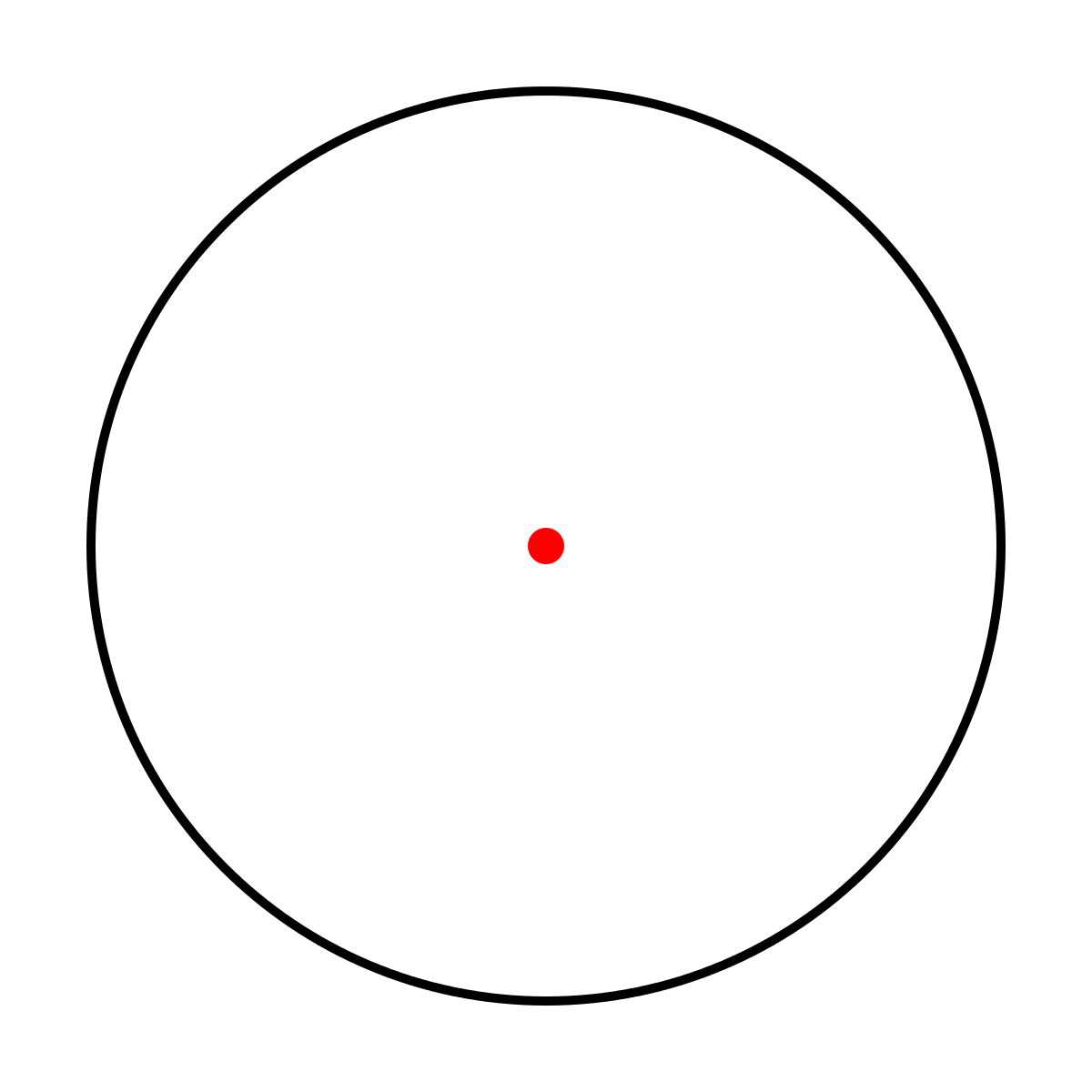

La directivité est une caractéristique essentielle du microphone, elle caractérise sa sensibilité en fonction de la provenance du son, selon son axe central. Tous les microphones ne captent pas le son de la même façon. Suivant les tâches à accomplir, le rendement optimal provient de la directivité. Certains perçoivent les sons de tout l'environnement et d'autres s'appliquent à cerner des sources sonores éloignées. Les principales directivités sont omnidirectionnelle, cardioïde ou supercardioïde et bidirectionnelle.

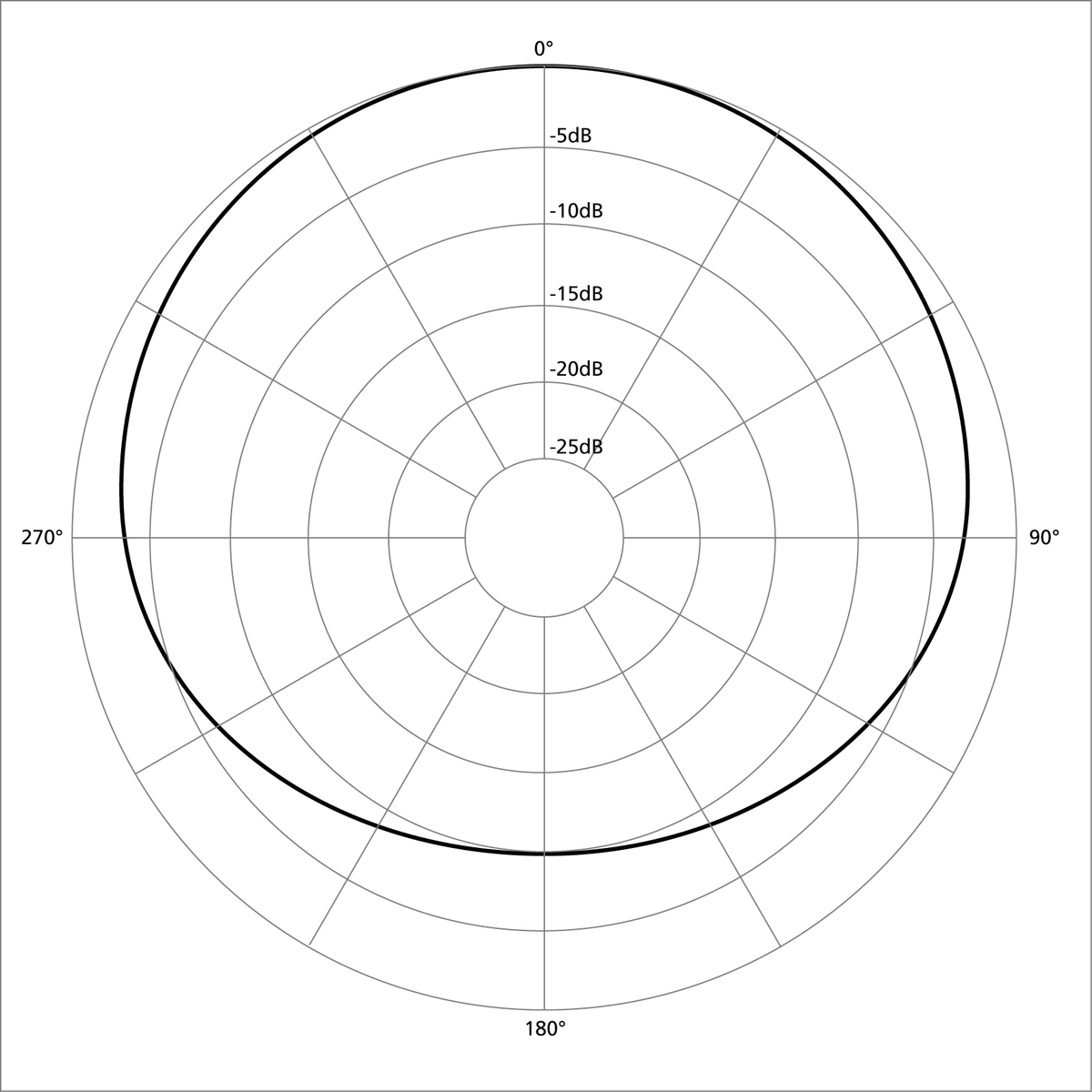

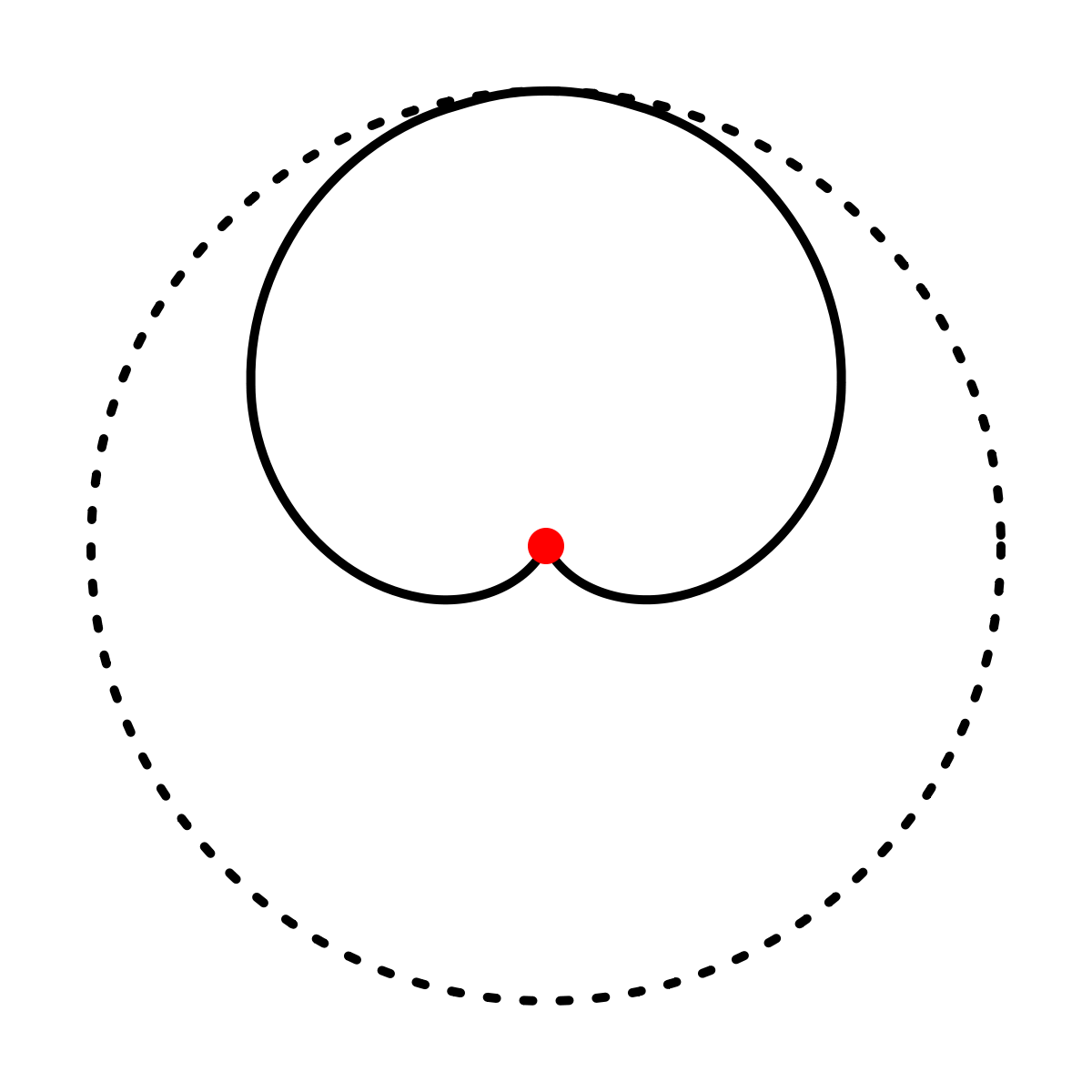

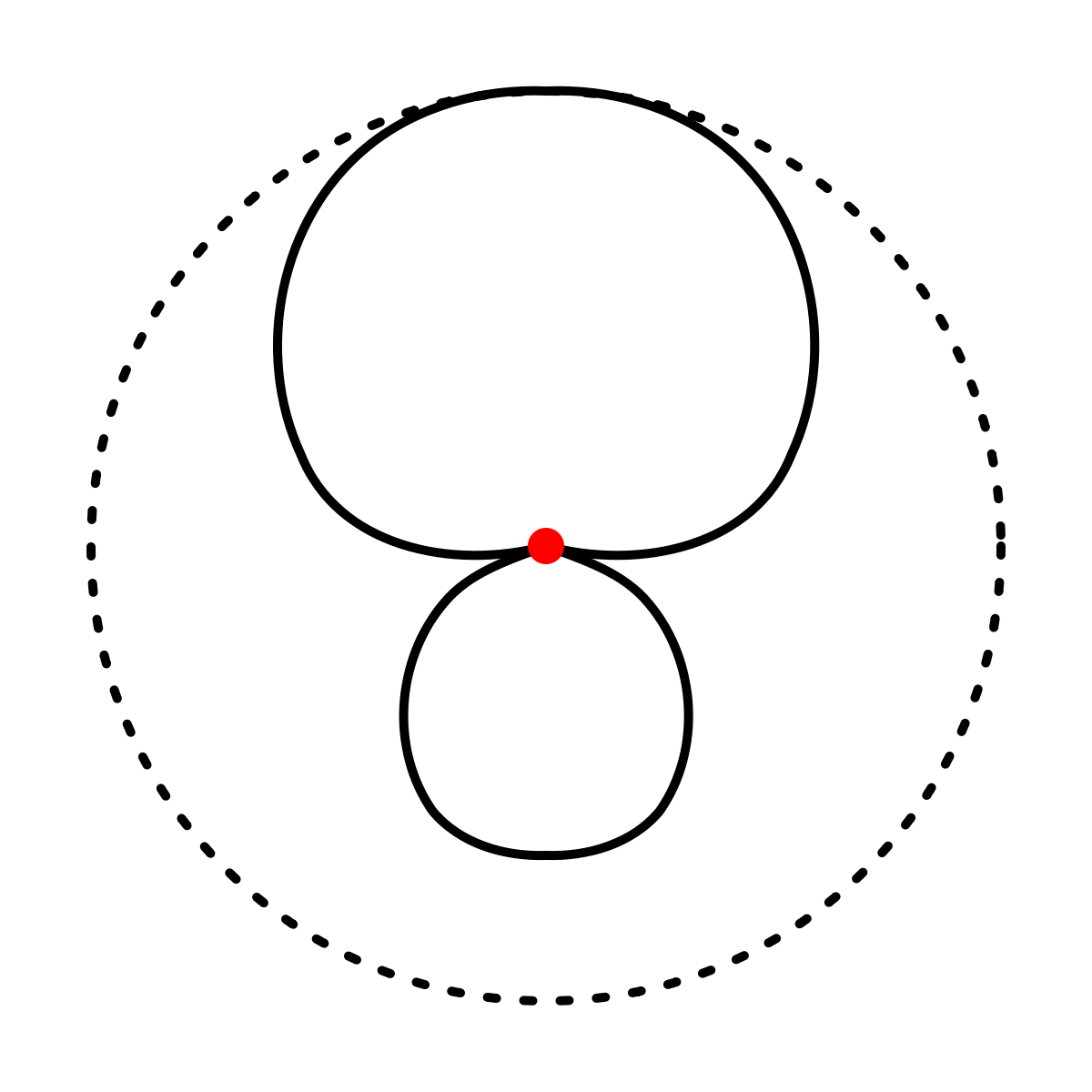

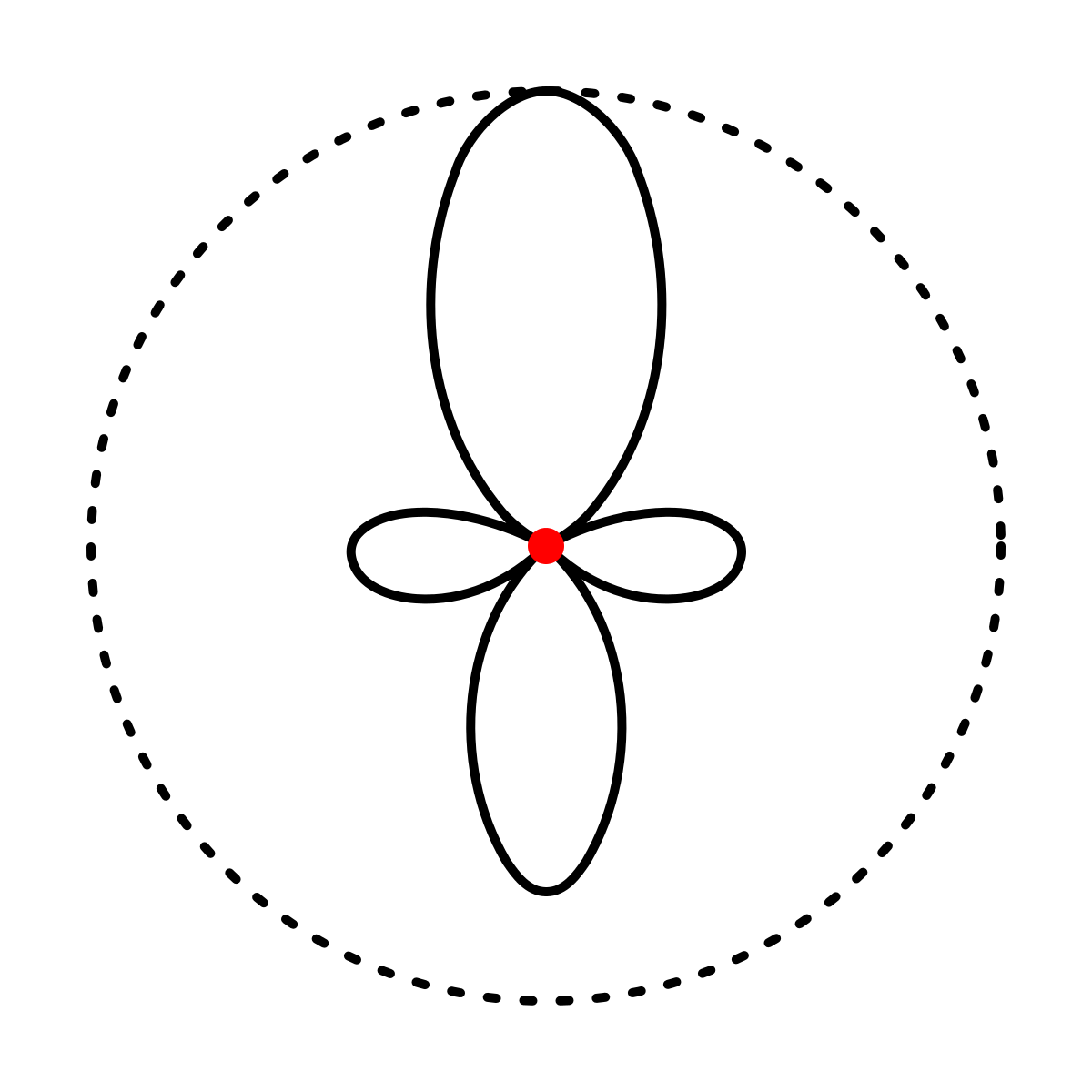

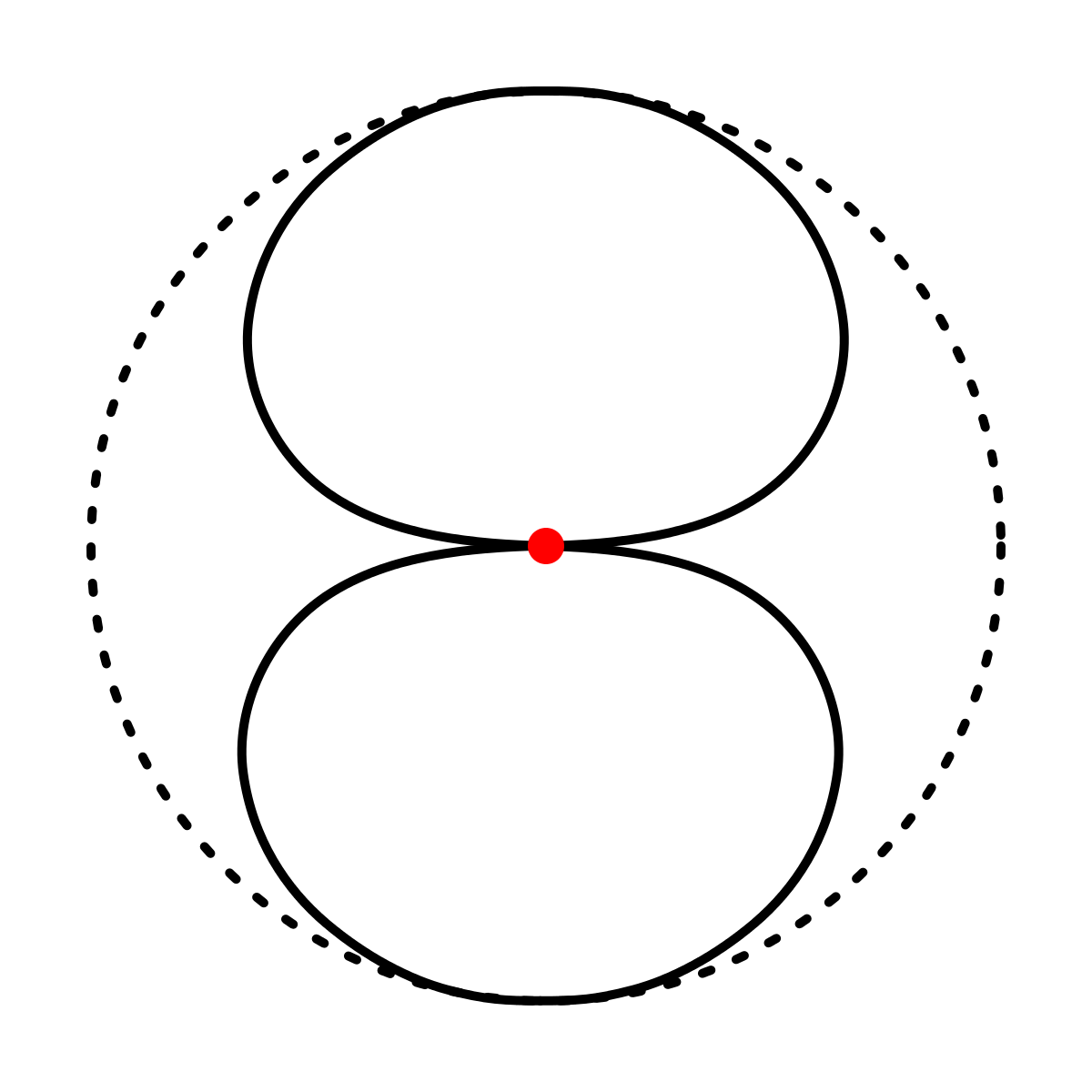

Le diagramme polaire d'un microphone représente les limites de la sensibilité du microphone dans l'espace. Un cercle gradué en degrés de 360 unités et une ordonnée exprimée en décibels vous indiqueront l'espace perçu par le microphone suivant différentes fréquences. En analysant le diagramme directionnel, on s'aperçoit que la prise de son peut être pré-égalisée sans recourir à la console de mixage, suivant la disposition du microphone face à la source sonore. En général, la directivité s'applique au mieux lorsque le diaphragme est perpendiculaire à la source sonore. Dans le tableau suivant le micro est placé verticalement, son extrémité étant représentée par le point rouge, et on trace les lignes qui créent le même niveau de signal en sortie du micro si l'on y déplace une source sonore d'intensité constante.

|

|

|

|

|

|

| Omnidirectionnel | Cardioïde large | Cardioïde | Hypercardioïde | Canon | Bi-directionnel ou figure en 8 |

|---|

- Omnidirectionnel : aucune source sonore n'est privilégiée. Le micro capte le son de façon uniforme, dans une sphère théoriquement parfaite. Utilisé pour enregistrer des sons d'ambiance, le microphone omnidirectionnel perçoit les sons sur 360°, c’est-à-dire qu'il capte tout l'environnement. Il reçoit toutes les sources sonores et les résonances de celle-ci. Il est donc souhaitable que l'acoustique de la salle se prête à l'enregistrement. Il est cependant moins sensible aux hautes fréquences provenant par ses côtés et sa base arrière qu'en attaque frontale. S'il est équipé d'une large capsule, on pourrait dire qu'il est pratiquement directionnel dans les hautes fréquences. Il offre de très bons enregistrements sur des ensembles de chœur, ou sur un instrument soliste au son réaliste.

- Cardioïde : directivité vers l'avant, privilégie les sources sonores placées devant le micro. Utilisé pour le chant, la prise d'instruments, le microphone unidirectionnel est le plus répandu. L'apparence de son diagramme directionnel le fait appeler cardioïde (en forme de cœur). Bien que les sons provenant des côtés soient toujours moins captés que les frontaux, sa conception est basée sur des différences de pression acoustique entre les faces avant et arrière. Par ce calcul, il perçoit les sons devant la membrane et rejette ceux provenant de derrière. Ainsi le son est légèrement moins réaliste que l'omnidirectionnel. De plus, ils sont sensibles à la pression acoustique. L'effet engendré est celui d'un sentiment de proximité. Il accroît aussi les moyennes et basses fréquences à mesure que la distance entre la source et la capsule diminue. On l'utilise lorsque des sons hors axe sont à éviter, cas de réverbération ou de proximité d'autres instruments. De ce fait, les micros cardioïdes sont couramment utilisés en sonorisation.

- Hypercardioïde : similaire au cardioïde, avec une zone avant un peu plus étroite et un petit lobe arrière.

- Canon : forte directivité vers l'avant, directivité ultra cardioïde permettant de resserrer le faisceau sonore capté. Utilisé pour enregistrer des dialogues à la télévision ou au cinéma, et pour capter des sons particuliers dans un environnement naturel. La directivité est ici ultra cardioïde et présente un champ de sensibilité encore plus étroit. La capsule est placée au fond d'une structure tubulaire complexe faisant office de réseaux d'interférences. Par leur aspect, on les appelle aussi micros fusils ou canons. Les microphones ultra cardioïdes ne répondent cependant pas aux basses fréquences.

- Bi-directionnel ou directivité en 8 : deux sphères identiques, à l'avant et à l'arrière. Caractéristique des microphones à ruban. Le microphone bidirectionnel est utilisé le plus souvent en combinaison avec un microphone de directivité cardioïde ou omnidirectionnelle afin de créer un couple MS (Mid pour l'avant et Side via la directivité bidirectionnelle pour les côtés). Les angles de réjection des microphones bidirectionnels permettent d'optimiser les problèmes de diaphonie lors de l'enregistrement d'instruments complexes comme la batterie par exemple. Ce microphone possède deux capsules montées en opposition de phase.

Les différentes technologies

Les principales technologies de microphones sont présentées ici. Il en existe d'autres, comme par exemple le microphone à ruban, relativement rare.

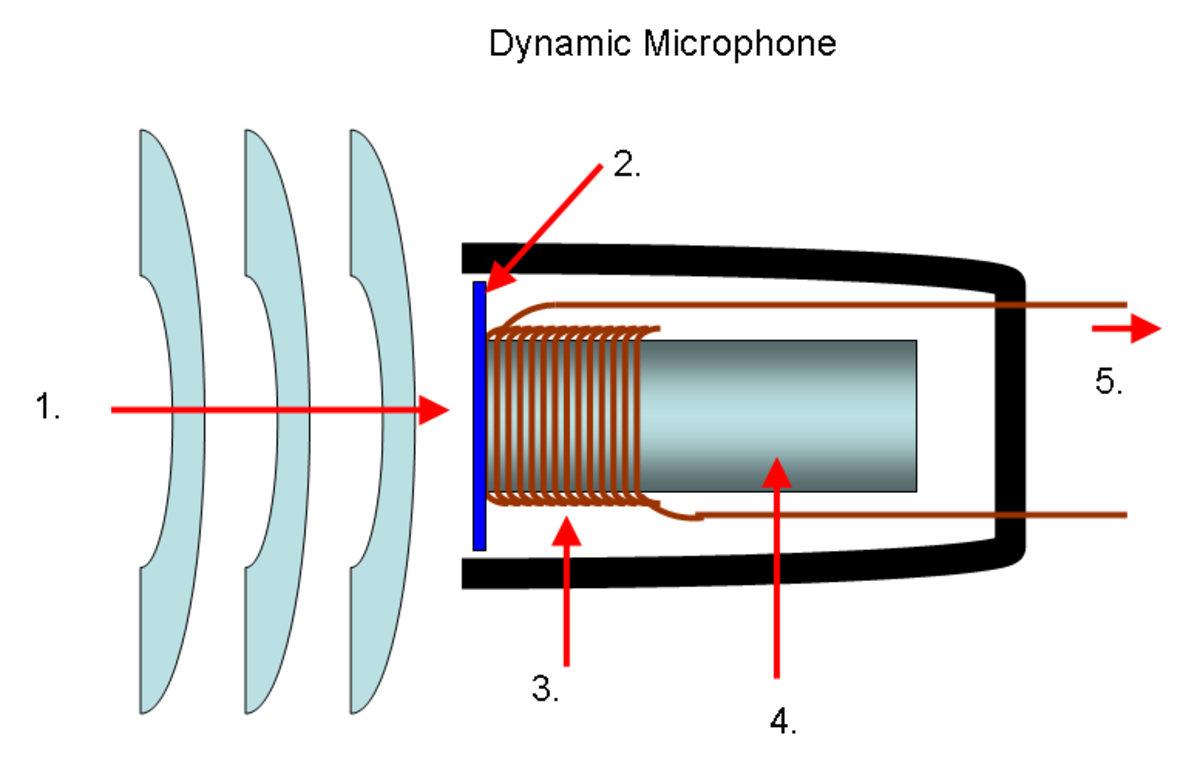

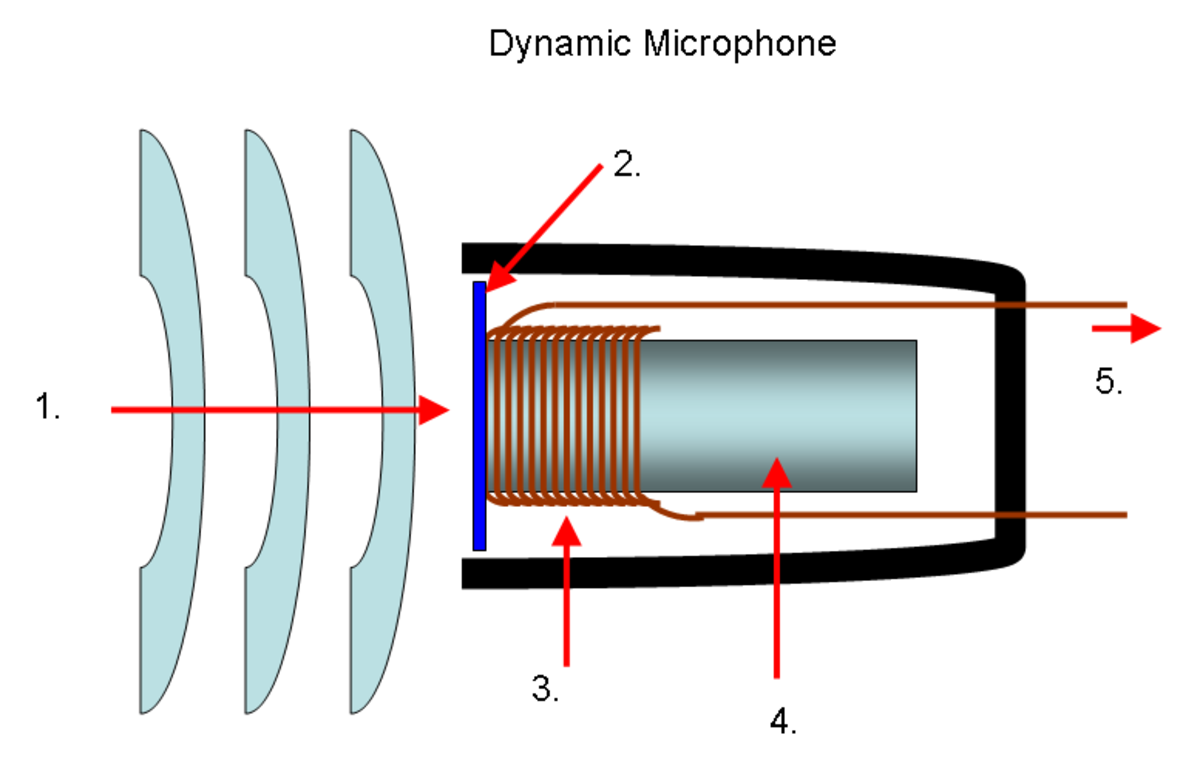

Microphone dynamique à bobine mobile

Il comporte un diaphragme fixé à une bobine mobile aimantée. Cette dernière va devenir le siège d'un courant induit en se déplaçant par rapport à un aimant fixe, ses oscillations étant égales à celle du diaphragme. Le signal émis par inductance sera le signal sonore. Les professionnels du son ont tendance à préférer les microphones statiques aux dynamiques en studio, en raison de leur reproduction sonore jugée trop ronde et terne par ces derniers, et ce malgré l'apparition dans les années 80 d'aimants au néodyme fidélisant davantage la bande passante. Cependant, dans certains cas, cette rondeur et cette chaleur de son peuvent être recherchés, notamment en rock (reprise d'ampli, voix rock ou métal). Le micro dynamique est également très intéressant pour les prises de percussion (grosse caisse entre autres) et cuivres, de par leur capacité à encaisser de fortes pressions acoustiques. Ils sont par contre très utilisés sur scène, où leur solidité est très intéressante et leur manque de sensibilité est un atout: il évite que le son des « retours » voire de la façade ne passent dans les micros et engendrent un Larsen.

- Avantages : robustesse, passivité (pas d'alimentation externe ni d'électronique), capacité à gérer de fortes pressions acoustiques, prix en général nettement inférieur à un microphone statique de gamme équivalente.

- Inconvénients : manque de finesse dans les aigus le rendant inapte à prendre le son de timbre complexes : cordes, guitare acoustique, cymbales, etc.

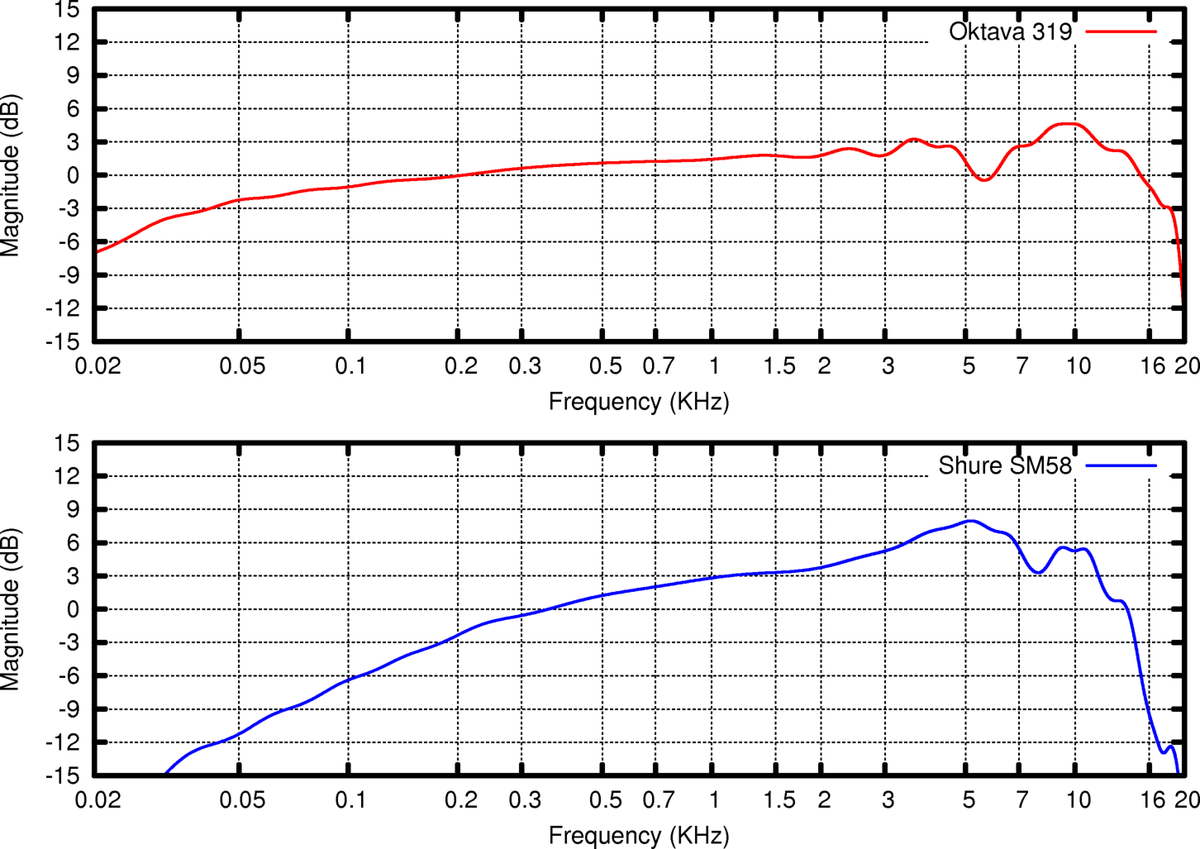

- Quelques modèles de références : Les micros broadcast Shure SM7b, Electrovoice RE20 et RE27N/D très utilisés aux États-Unis et dans certaines radios nationales et locales françaises ; Shure SM-57, un standard pour la reprise d'instrument (notamment la caisse claire et la guitare électrique) et Shure SM-58 pour la voix (Micro utilisé entre autres par Kennedy lors des meetings, Mick Jagger sur Voodoo Lounge, Kurt Cobain sur Bleach etc.). Il est intéressant de savoir que ces deux micros sont identiques au niveau de la construction et que ce n'est qu'une courbe différente d'équalisation (due au filtre anti-pop qui n'existe pas sur le SM57) qui les différencient. Leurs versions hypercardioïdes, le BETA57 et BETA58, jouissent d'une notoriété moindre, malgré une qualité de fabrication nettement supérieure. Citons encore le Sennheiser MD-421 très réputé pour les reprises de certains instruments acoustiques (dont les cuivres) et d'amplis de guitare ou de basse.

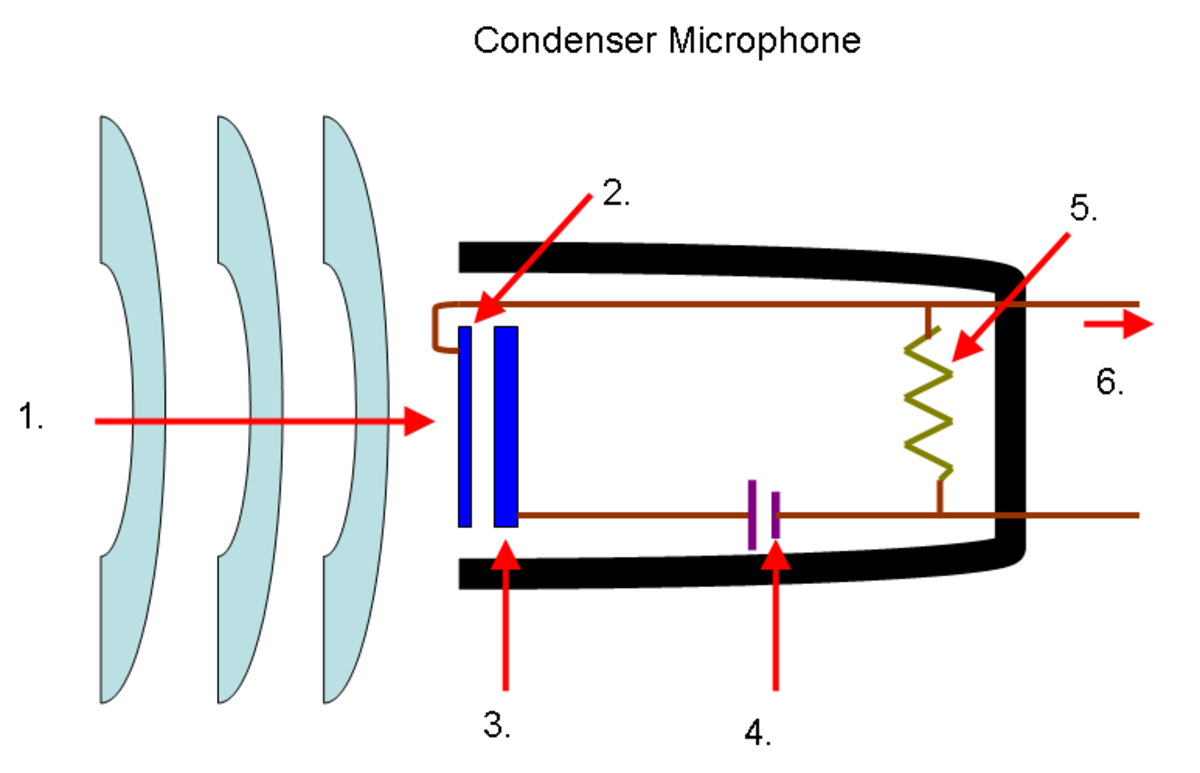

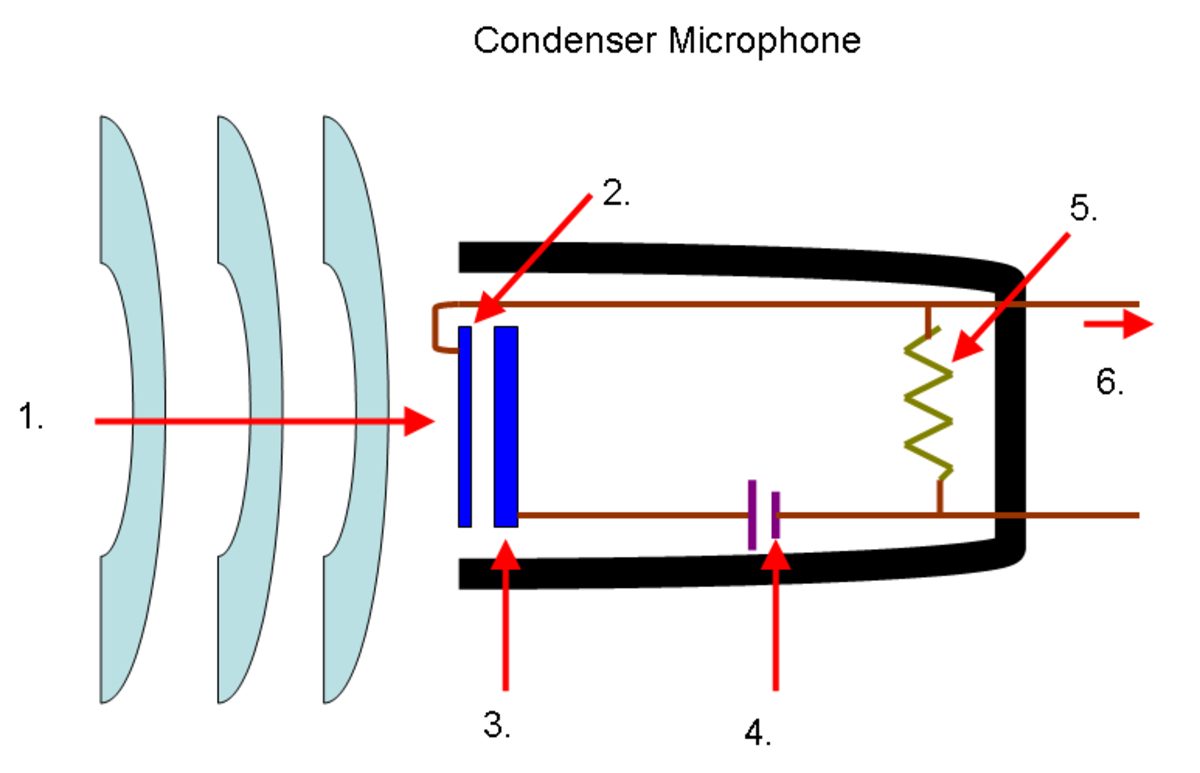

Microphone électrostatique à condensateur

Les microphones électrostatiques, bien qu'ayant le défaut d'être sensibles aux manipulations et de saturer à des niveaux de pression acoustique inférieurs à ceux supportés par les microphones dynamiques, sont largement plébiscités par les professionnels en raison de leur fidélité de reproduction. Cette fidélité n'est atteinte que si le microphone est étalonné ; le pistonphone est un appareil couramment utilisé à cette fin.

La membrane n'est pas fixée à un bobinage, mais est flottante, séparée d'une plaquette électriquement chargée par un isolant (air, vide...). La face intérieure de la membrane étant saupoudrée d'une fine couche d'or, métal très conducteur, ou rendue conductrice par tout autre moyen (ex. membrane en Mylar, polyester aluminisé), cela forme un condensateur. Les vibrations de la membrane font varier l'épaisseur d'isolant entre les armatures du condensateur, sa capacité varie d'autant, ce qui provoque un mouvement de charges, c'est-à-dire un courant électrique qui, une fois passé dans une résistance calibrée, va fournir une tension électrique image du signal. La technologie du microphone électrostatique présente l'avantage d'excellentes réponse transitoire et bande passante, entre autres grâce à la légèreté de la partie mobile (uniquement une membrane conductrice, à comparer avec la masse de la bobine d'un microphone dynamique). De telles caractéristiques nécessitent une alimentation fantôme, à pourvoir en duplex, allant de 11 à 52 Vcc (standardisée à 48 Vcc), ainsi nommée car la tension générée est véhiculée via le même canal que le signal sonore en connectique XLR. En outre, les microphones électrostatiques sont équipés de préamplificateurs électroniques à étages de condensateurs, de transistors ou de lampes, car leur signal de sortie est assez faible. Ils comportent souvent des options de traitement du signal telles un modulateur de directivité, un atténuateur de basses fréquences, ou encore un limiteur de volume (Pad).

- Avantages : sensibilité, définition.

- Inconvénients : fragilité, nécessité d'une alimentation externe, contraintes d'emploi, inapte à reprendre des pressions acoustiques trop élevées. Sensible aux manipulations, il est généralement fixé sur une monture à suspension faite de fils élastiques, généralement en zigzag, destinée à absorber les chocs et les vibrations. Il est très rare qu'il soit utilisé comme microphone à main, sauf certains modèles qui incorporent une suspension interne.

- Ces caractéristiques font qu'ils sont en général plus utilisés en studio que sur scène.

- Quelques modèles de référence : Neumann U87ai, U89i et KM 184 (souvent en paire pour une prise stéréo), Shure SM81 et KSM44, AKG C3000 et C414.

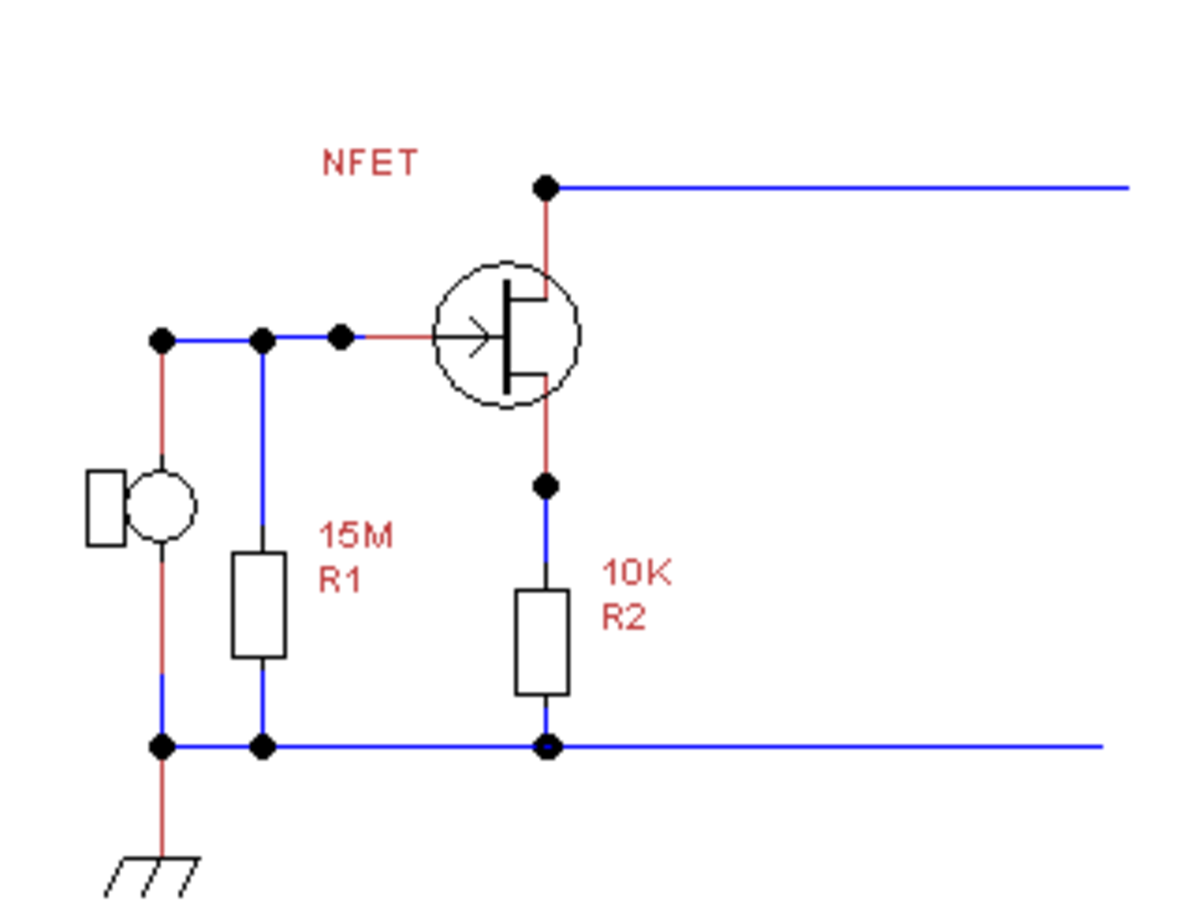

Microphone électrostatique à électret

Le microphone à électret est dans son principe voisin du microphone à condensateur mais présente la particularité de disposer d'un composant à polarisation permanente : l'électret. Le problème, c'est que la charge de polarisation diminue dans le temps, ce qui se traduit par une perte de sensibilité du micro au fil des années.

D'une façon générale, une alimentation à piles du microphone à électret est nécessaire pour l'alimentation d'un transistor à effet de champ adaptateur d'impédance logé immédiatement derrière la capsule. En effet l'impédance très élevée de celle-ci est incompatible avec l'entrée basse ou moyenne impédance (200 Ohms ou 47kohms) des appareils transistorisés actuels. De plus cette liaison directe serait sujette à de nombreuses inductions parasites et à une chute d'aigus très forte sur câble long.

Certains modèles semi-professionnels actuels utilisent indifféremment une pile interne (1.5 volt) ou l'alimentation fantôme normalement prévue pour les micros à condensateur (48 volts sur les tables de mixage) grâce à un commutateur. Ceci ajoute au risque de confusion entre les 2 technologies « électret » et « électrostatique pur ».

Facilement miniaturisable, le micro à electret est très utilisé dans le domaine audiovisuel (micro cravate, micro casque, etc.) où on l'apprécie pour son rapport taille/sensibilité. Les meilleurs modèles parviennent même à rivaliser avec certains micros électrostatiques en termes de sensibilité.

Les électrets actuels bénéficient d'une construction palliant cette fâcheuse espérance de vie limitée que l'électret connaît depuis les années 1970.

- Avantages : possibilité de miniaturisation extrême, sensibilité.

- Inconvénients : amoindrissement de la sensibilité au fil du temps.

- Quelques modèles de références : AKG C1000, Shure KSM32, Rode Videomic, Sony ECM.

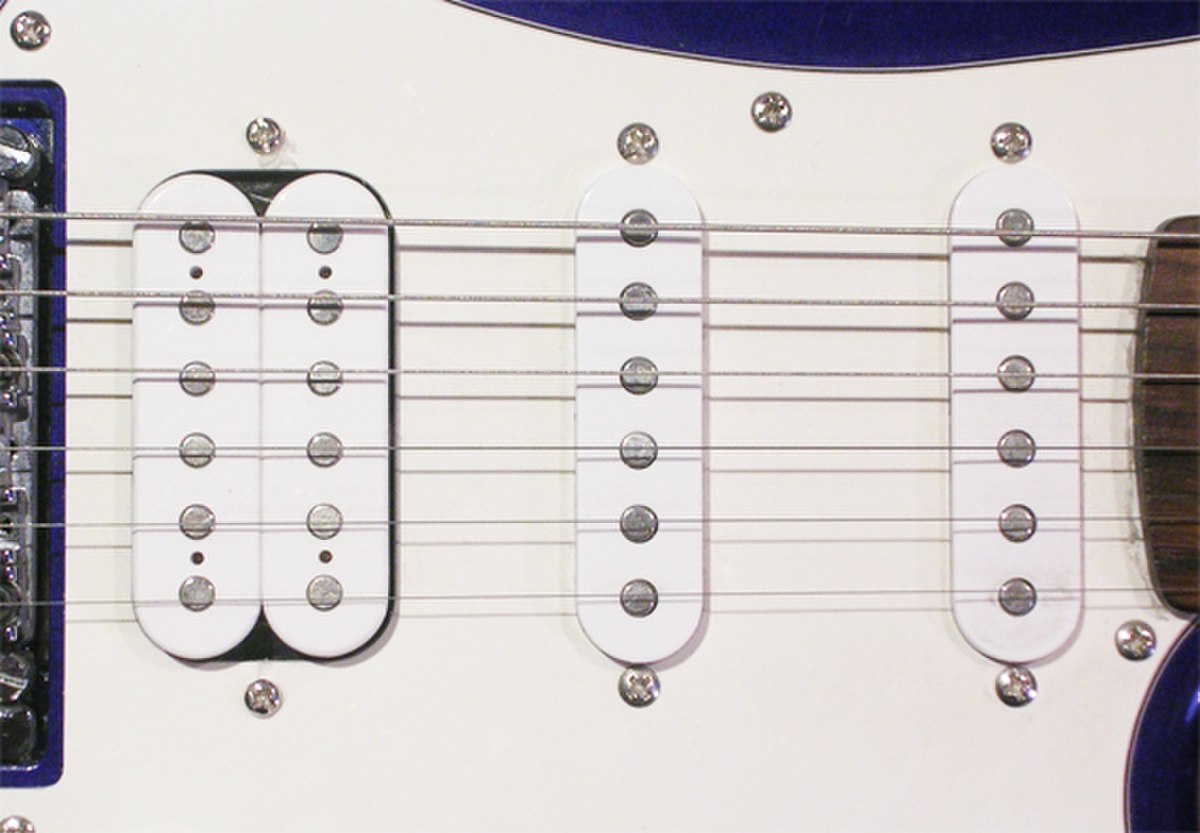

Microphone magnétique

Il est utilisé principalement sur les guitares électriques, les basses les pianos électriques ou encore les violons électriques, pour capter la vibration des cordes métalliques. Il existe plusieurs types de micros guitare (voir guitare). Ces derniers sont choisis en fonction de l'instrument, du style de musique jouée, et de la coloration sonore que l'on souhaite avoir.

Le premier micro magnétique est apparu en 1931 sur une guitare hawaïenne de Rickenbacker (la "Frying Pan" modèle A-22), il fallu attendre 1935 pour voir apparaitre une version adaptée aux guitares traditionnelles; le P-90 de Gibson. En 1944, Fender inventa (pour la K&F compagny) un autre type de micro à simple bobinage mais dont les aimants sont séparés. À l'origine, le micro était à simple bobinage, dit single coil, se composant d'un aimant entouré d'une bobine. Le champ magnétique de l'aimant traverse notamment la bobine, laquelle est soumise aux variations de ce champ induites par les cordes en mouvement – elles jouent le rôle d'un diaphragme mobile qui fait varier la force contre-électromotrice parcourant la bobine. À la bobine sont en général raccordés deux fils électriques : celui qui va véhiculer le son sous la forme de signaux électriques est appelé le « point chaud », l'autre est tout simplement relié à la masse.

Le problème des micros simples est qu'il génère des sons parasites. Ce problème fut résolu en 1955 par un ingénieur de chez Gibson, Seth E. Lover, en utilisant deux micros simples dont les polarités ont été inversées : c'est le micro double aussi appelé humbucker. Toutefois, ce micros ne fut pas installé avant 1956 sur des guitares hawaïennes et 1957 sur des guitares électriques.

Les micros doubles peuvent être :

- splittés (on n'utilise qu'un seul des deux bobinages pour donner une sonorité de micro simple) sur certaines guitares.

- appairés, en série ou en parallèle, en phase ou en opposition de phase, selon le montage électrique installé sur la guitare, créant ainsi des combinaisons de sonorités supplémentaires.

Il existe aussi les micros guitare « actifs » principalement de la marque EMG, Inc qui ont de nombreux avantages notamment sur scène et en studio.

Depuis quelques années, des chevalets intégrant des capteurs piézo-électriques (ceux des guitares électroacoustiques) ont fait leur apparition, que l'on peut combiner aux micros déjà présents sur la guitare.

Microphone à charbon

Les microphones à charbon étaient autrefois utilisés dans les combinés téléphoniques ; ils sont moins voire plus du tout utilisés de nos jours. Ce sont aussi les premiers microphones des stations radios telles que la BBC.

Ils sont composés d'une capsule contenant des granulés de carbone entre deux plaques métalliques servant d'électrodes. La vibration due à l'onde sonore vient comprimer les granules de carbone. Le changement de géométrie des granules et de leur surface de contact induit une modification de la résistance électrique, produisant ainsi le signal. Ces microphones fonctionnent sur une plage de fréquence limitée et produisent un son de basse qualité mais sont cependant très robustes.

Quelques photos de microphones

Vieux micro Grundig (à charbon) |

Vieux micro Grundig (à charbon) | Microphone dynamique pour karaoké |

Shure SM57 et son successeur Beta57 (dynamique) |

| Sennheiser 845 (dynamique) |

Micro AKG C414 (voix, chant, à condensateur) |

Neumann U89i (universel, à condensateur) |

Neumann U87 (universel, à condensateur) |

Oktava 319 (instruments, à condensateur) |

Membrane d'un Oktava 319 |

Suspension contre les vibrations | |

Autres catégories

Il existe d'autres catégories de micro :

- L'hydrophone : il existe aussi des micros pour écouter les sons dans l'eau. Ces micros ont deux principales utilisations : la prise de son pour les reportages aquatiques et la navigation dans les sous-marins.

- Le microphone de contact, qui capte les vibrations d'un solide.