Mélèze d'Europe - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| Mélèze d'Europe | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Classification classique | |||||||||

| Règne | Plantae | ||||||||

| Sous-règne | Tracheobionta | ||||||||

| Division | Coniferophyta | ||||||||

| Classe | Pinopsida | ||||||||

| Ordre | Pinales | ||||||||

| Famille | Pinaceae | ||||||||

| Genre | Larix | ||||||||

| Nom binominal | |||||||||

| Larix decidua Mill., 1768 | |||||||||

| Classification phylogénétique | |||||||||

| Ordre | Pinales | ||||||||

| Famille | Pinaceae | ||||||||

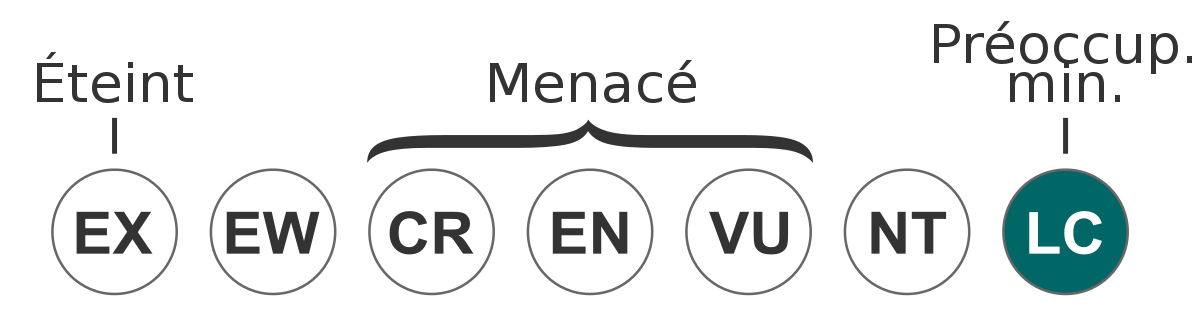

| Statut de conservation IUCN : | |||||||||

| | |||||||||

| | |||||||||

Le mélèze d'Europe, ou mélèze commun (Larix decidua) est une espèce d'arbre du genre Larix et de la famille des Pinaceae.

Description

Les mélèzes se différencient des autres genres de Pinaceae par ses feuilles caduques aciculaires, insérées en rosette sur les rameaux courts ou isolément sur les rameaux longs, et par ses cônes bruns, petits (15 à 40 mm), ovoïdes, restant longtemps attachés sur l'arbre. Larix est le nom de cet arbre en latin classique. Mélèze serait d'origine dauphinoise. L'arbre atteint une taille comprise entre 30 et 40 mètres de haut.

Les plus grandes formations naturelles se situent en Europe centrale. Le mélèze croît dans les Alpes entre 1400 et 2400 m et entre 300 et 1500 mètres dans l'est de l'Europe. En France, on le trouve surtout dans le Briançonnais, le Queyras, l'Ubaye, le Dévoluy, le Mercantour, introduit en dehors des Alpes où il est endémique ; il s'accompagne du pin sylvestre en dessous de 1400 m en adret, du pin cembro au-dessus de 2000 m en ubac et de l'épicéa, et çà et là du sorbier des oiseaux et de l'érable champêtre.

C'est une espèce pionnière (elle se développe sur des sols pauvres qu'elle contribue à enrichir). Elle est largement répandue dans les Alpes du sud où elle doit son développement au pastoralisme, qui durant des siècles a façonné les alpages. En effet, le mélézin est caractérisé par la richesse de son sous-bois.

L'arbre a commencé à être cultivé en Grande-Bretagne en 1629.

Histoire et Facteur climatique du mélèze

L'importance, au regard des conditions écologiques, des mélèzes provient du surpaturage antérieur à 1830-1850. Ces peuplements étaient alors très lâches et l'érosion intense. La constitution de boisement productifs est la conséquence directe d'un fort exode. Mais les conditions qui ont favorisé le mélèze, d'abord des boisements très clair, surpaturés et érodés puis une émigration brutale sont historiques. Dès lors, la régénération du mélèze est complexe car nous voulons à la fois un peuplement riche, limiter l'érosion et conserver une essence pionnière dont l'extension est écologiquement anormale. N'étant pas une formation climacique, il exige une intervention constante et active, faute de quoi il disparaitrait au profit d'autre associations végétales plus stable, mais d'un intérêt écologique bien moindre.

- pluviosité : Le mélèze est très tolérant à ce point de vue : il prospère aussi bien dans l'humide vallée de Chamonix que dans le sec Briançonnais; mais une trop grande pluviosité lui est défavorable, si elle n'est pas compensée par un état hygrométrique peu élevé : d'où son absence dans les Préalpes du nord (trop humides) et sa préférence pour le climat subalpin (air sec et ensoleillé). Inversement, il semble limité en direction du midi par les sécheresses d'été trop prononcées (alimentation en eau insuffisante lorsque l'arbre est feuillé).

- température : Le mélèze tolère des variations thermiques brusques et accentuées (fréquentes à l'étage subalpin où l'on note facilement des écarts journaliers s'entendant sur 30° à 50° C). Il admet des minima fort bas et des maxima très élevés (ces derniers à condition d'une alimentation en eau suffisante).

- vent : Le mélèze supporte sans dommage les vents les plus violents (rareté des chablis dans les mélézins).