Mékong - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Histoire

La navigation difficile sur le fleuve implique que celui-ci sépare les peuples de la région au lieu de les unir.

Les établissements les plus anciens connus datent d’environ 2100 av. J.-C., à Ban Chiang, excellent exemple des traces de l’Âge du fer. La première civilisation connue de la région est la culture indianisée khmère de Fou-nan, dans le delta du Mékong. Des excavations menées à Oc Eo, près de la ville moderne d’An Giang, ont mis au jour des pièces de monnaie de l’Empire romain, entre d’autres civilisations de l’époque.

La civilisation Fou-nan est suivie par celle, khmère, de Chenla, aux environs du Ve siècle. L’empire khmer d’Angkor fut le dernier grand état indianisé de la région. Dès la chute de cet empire, le Mékong devient la frontière entre les états émergents de Siam et de Tonkin ; le Laos et le Cambodge sont ballottés entre ces deux grands pouvoirs.

Le premier européen à voir le Mékong fut le Portugais Antonio de Faria en 1540 ; une carte européenne datant de 1563 montre le fleuve, bien qu’à cette époque on le connaissait très peu au-delà du delta. L’intérêt des Européens sur le fleuve est sporadique : les Espagnols et les Portugais firent quelques expéditions d’exploration et y envoyèrent des missionnaires, tandis que le Hollandais Gerrit van Wuysthoff mena une expédition sur le fleuve jusqu’à Vientiane en 1641-1642.

Les Français prirent le contrôle de la région dès le milieu du XIXe siècle. Ils prirent Saïgon en 1861 et firent du Cambodge un protectorat deux ans plus tard.

Les premières explorations systématiques sont celles de l’Expédition française du Mékong, menée par Ernest Doudart de Lagrée et Francis Garnier, qui montèrent le fleuve depuis son embouchure jusqu’au Yunnan entre 1866 et 1868. Leur conclusion principale était que le Mékong avait trop de rapides et de sauts pour être navigable. La source du fleuve fut trouvée par le Russe Pyotr Kozlov en 1900.

Dès 1893, les Français étendent leur contrôle du fleuve jusqu’au Laos, établissant l’Indochine française dès la première décennie du XXe siècle. Cette situation durera jusqu’à ce que les guerres d’Indochine et du Viêt Nam mettent fin au contrôle français et américain sur la région.

Après la fin de la guerre du Viêt Nam, la tension entre le gouvernement Thaï (qui avait l’appui du gouvernement américain), et les nouveaux gouvernements communistes des pays de la région a empêché la coopération dans l’utilisation du fleuve.

Géographie

La source du fleuve, et donc sa longueur finale, est inconnue en raison de l’existence de plusieurs affluents dans un environnement d’accès difficile (terrain très accidenté). Les estimations vont de 4 350 à 4 909 km.

Selon le relevé du China Science Exploration Association, la source est Lasagongma, située à une altitude de 5 224 mètres. Elle est sur le mont Guozongmucha dans la province de Qinghai et forme le Zayaqu, reconnu par le Chinese Academy of Sciences comme la source du Mékong. Une expédition plus ancienne menée par Michel Peissel avait identifié le Zanaqu, plus à l’ouest au col Rupsa-la (4 975 m), comme source du Mékong.

Près de la moitié de la longueur totale coule en Chine, où ce tronçon du fleuve est appelé « fleuve turbulent » en raison de ses gorges et précipices. Il quitte le pays à une altitude de seulement 500 m.

Le fleuve forme ensuite la frontière entre la Birmanie et le Laos sur 200 km, à la fin desquels il rejoint son affluent le Ruak au Triangle d’or. Cet endroit marque aussi la séparation des haut et bas Mékongs.

Le fleuve sépare alors le Laos de la Thaïlande avant d’entamer une section coulant uniquement au Laos qui est caractérisée par des gorges, des rapides et une profondeur d’à peine un demi-mètre pendant la saison sèche. Il s’élargit au sud de Luang Prabang, où il a inondé la région jusqu’à 100 mètres de profondeur et sur un rayon de 4 km ; son cours est très variable. Le célèbre poisson-chat géant du Mékong était traditionnellement pêché dans cette région une fois par an, suivant des rites établis par la famille royale.

Le fleuve redevient la frontière entre le Laos et la Thaïlande dans la section qui passe près de Vientiane (capitale du premier), et repasse ensuite seulement au Laos, où il forme la région de Si Phan Don (« quatre mille îles ») avant les chutes de Khone près de la frontière avec le Cambodge. On peut y voir des dauphins d’eau douce en danger d’extinction. Les chutes de Khone ne sont pratiquement pas navigables.

Au Cambodge, le fleuve passe par les rapides de Sambor au-dessus de Kracheh, les dernières chutes à interdire la navigation. Juste avant Phnom Penh, la capitale du Cambodge, se situe la confluence avec le Tonle Sap, son affluent le plus important dans ce pays. Après la capitale il se divise en deux, le Bassac et le Mékong lui-même ; tous deux finissent dans le delta du Mékong.

Au Viêt Nam, le fleuve se divise en deux branches principales qui s’appellent le Tiền Giang (« fleuve à l’avant ») et le Hậu Giang (« fleuve à l’arrière ») ; celles-ci entrent en mer de Chine méridionale par neuf estuaires, expliquant ainsi le nom vietnamien pour le fleuve, Sông Cửu Long (« fleuve des neuf dragons »).

Environ 90 millions de personnes dépendent du fleuve. La région dans laquelle ils vivent, la sous-région du Grand Mékong, inclut le Yunnan en Chine, le Myanmar, le Laos, la Thaïlande, le Cambodge et le Viêt Nam. La principale production de la région est la riziculture ; environ 140 000 km2 de riz y sont cultivés. Un grand nombre de variétés de riz y est cultivé. Des environ 100 000 cultivars du Rice Gene Bank de l'International Rice Research Institute, environ 40 000 viennent de la région.

Hydrologie

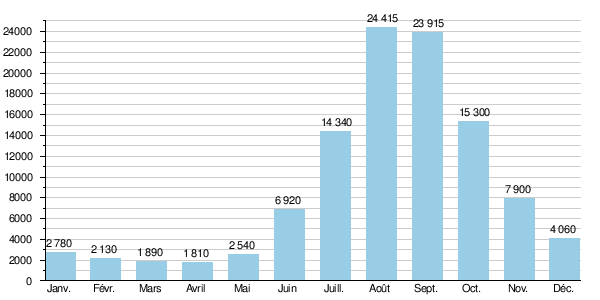

Débit moyen mensuel du Mekong (en m3/s) mesuré à la station hydrologique de Pakse

(Débit moyen calculé sur 13 ans : 9 000 m3/s)

Affluents

Du nord vers le sud :

- Ruak

- Kok (rive droite, Thaïlande)

- Nam Tha (rive gauche, Laos)

- Nam Ngum (rive gauche, Laos)

- Mun (rivière) (rive droite, Thaïlande)

- Tonle Sap (rive droite, Cambodge)

- Cun Loon

Principales villes

Laos :

- Luang Prabang

- Vientiane

- Savannakhet

- Paksé

Cambodge :

- Kampong Cham

- Phnom Penh

Delta

Le Mékong se sépare à Phnom Penh (Cambodge) en deux branches : le Mékong proprement dit et le Bassac. Les deux branches s’écoulent vers le Viêt Nam où elles se ramifient et forment un réseau hydrographique dense, dont le courant ralentit et qui alluvionne massivement, formant au Viêt Nam un delta très fertile, très riche pôle de production agricole et en particulier rizicole.

Le delta du Mékong couvre 55 000 km2 et héberge 18 millions d’habitants. Ses principales villes sont Can Tho (Cần Thơ), Chau Doc (Châu Đốc), My Tho (Mỹ Tho).

Réseau hydrographique

En arrivant au Viêt Nam, le Mékong prend le nom de Cuu Long (Cửu Long, neuf dragons), censé représenter les neuf branches qui se jettent en mer de Chine méridionale.

En pratique, au début du XXIe siècle, le delta comporte quatre grands cours d’eau :

- le Bassac (Hậu Giang, ou deuxième fleuve), qui porte une part importante du débit du Mékong, et qui passe à Can Tho (Cần Thơ) ;

- le Tien Giang (Tiền Giang, ou premier fleuve), qui prend plusieurs noms le long de son cours, dont Song Ho (Sông Hổ, le « fleuve tigre »), dans la région de Dong Thap (Đồng Tháp), et qui se sépare lui aussi en plusieurs branches, d’Ouest en Est :

Marées

L’amplitude des marées est très importante dans le delta du Mékong, qui a une pente très faible. La marée haute en mer de Chine méridionale est le plus souvent plus haute que la marée basse sur le Mékong au Cambodge, et donc le courant s’inverse presque à chaque cycle de marée.

Le débit moyen du Mékong est de l’ordre de 15 000 m3/s, mais son débit de pointe, à marée descendante, peut atteindre dix fois la moyenne en période de crue (octobre). À marée montante, l’eau salée peut remonter le Mékong jusqu’à soixante kilomètres de l’embouchure.

Cette inversion cyclique du courant s’accompagne d’alluvionnement intense, qui participe à la fertilisation du sol et fait du delta du Mékong le « grenier à riz » du Viêt Nam.