Méandre - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

Un méandre est une sinuosité très prononcée du cours d'un fleuve ou rivière qui se produit naturellement lorsque le courant est suffisant pour éroder les berges. Une sinuosité naturelle est accentuée par la force centrifuge qui exerce une pression sur la partie extérieure de la courbe. Cela suppose donc un débit ou une pente assez importants.

Le terme vient du grec Maiandros, désignant un fleuve de Turquie au cours particulièrement sinueux (appelé aujourd'hui le Menderes). Les Grecs anciens l'avaient divinisé (voir l'article Méandre (mythologie)).

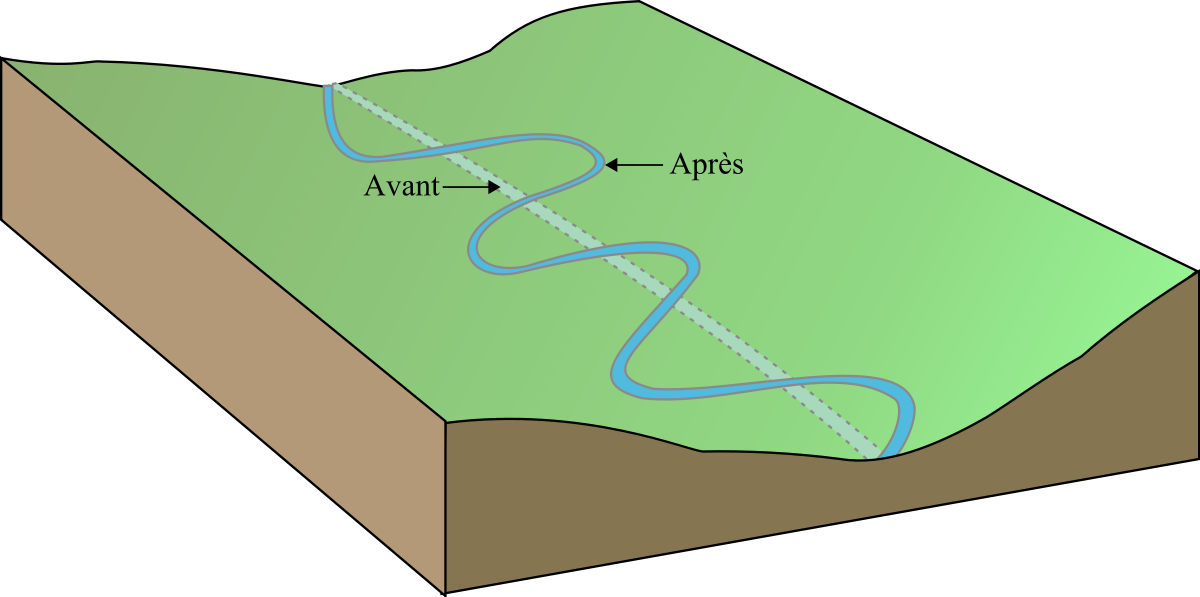

Les méandres et le « chevelu » naturels des fleuves évoluent dans l'espace et dans le temps sous l'effet de l'érosion due au courant, celui-ci continuant à éroder la berge concave, tandis que des alluvions se sédimentent sur la rive convexe. Au fil du temps, un méandre peut finir par se recouper, délimitant un bras mort.

Dans les régions agricoles et urbaines, ou ayant fait l'objet d'aménagements hydrauliques, les méandres et les bras-morts tendent à rapidement régresser puis disparaitre au profit de la rectification des canaux (depuis plus de 500 ans en Europe), avec diverses conséquences négatives :

- accélération des flux d'eau, impliquant ;

- inondations plus graves et plus fréquentes en aval ;

- sécheresses accrues en amont ;

- aggravation de l'érosion, localement ;

- perturbations écologiques, avec fragmentation écopaysagère et dégradation de l'eau liée à l'artificialisation des berges, et souvent aux écluses et barrages associés à ces aménagements ;

- moindre alimentation de la nappe phréatique, car la surface et souvent le volume total d'eau du cours des fleuves diminuent, alors que toutes choses égales par ailleurs, c'est la hauteur d'eau qui contrôle la vitesse de percolation vers la nappe (Cf. Loi de Darcy).

Les grands fleuves dont les berges sont depuis longtemps urbanisés ont souvent conservé leurs anciens et principaux méandres (p. ex. la Seine en France, notamment en aval de Rouen), mais ils ont souvent perdu leur « chevelu » et la capacité de ces méandres à évoluer, l'urbanisme ou l'agriculture cherchant à les fixer pour des raisons de protection de la propriété publique ou privée.

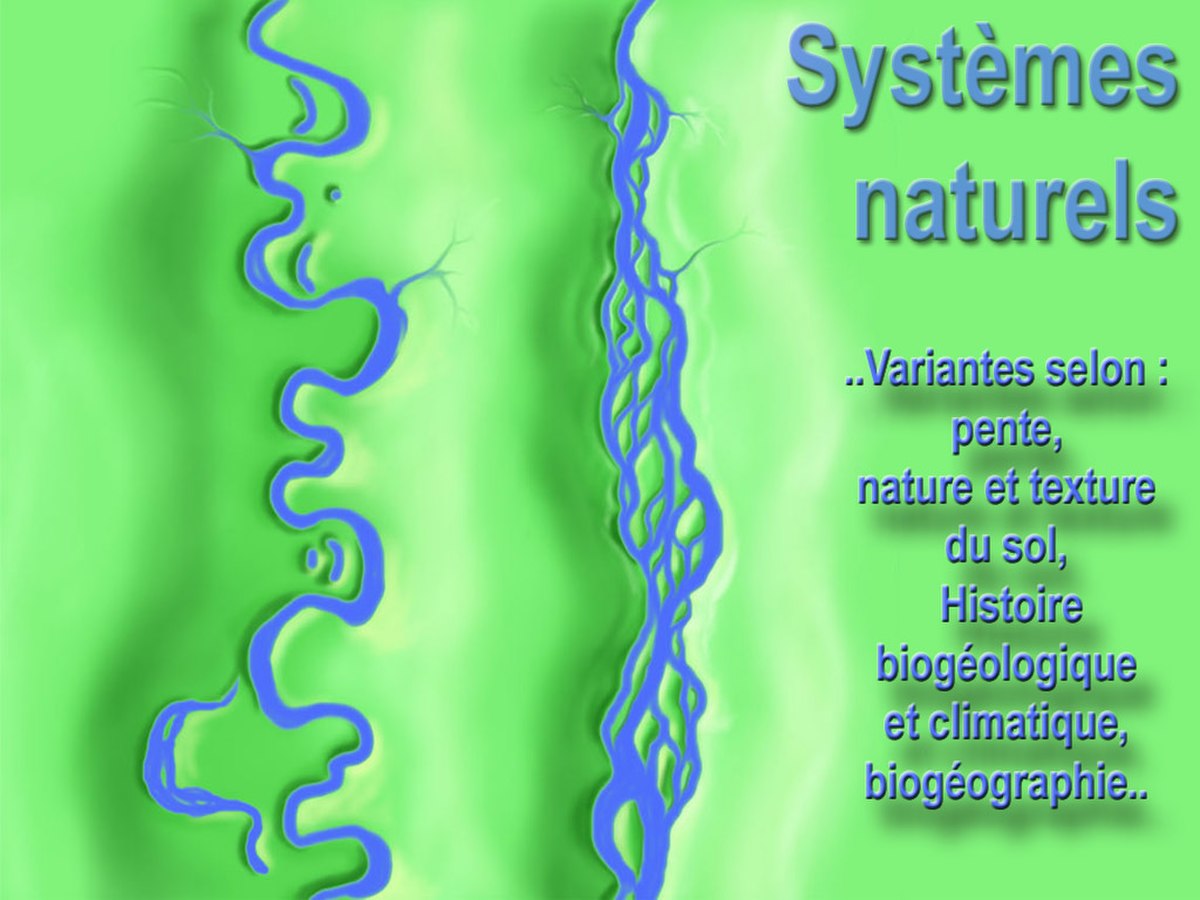

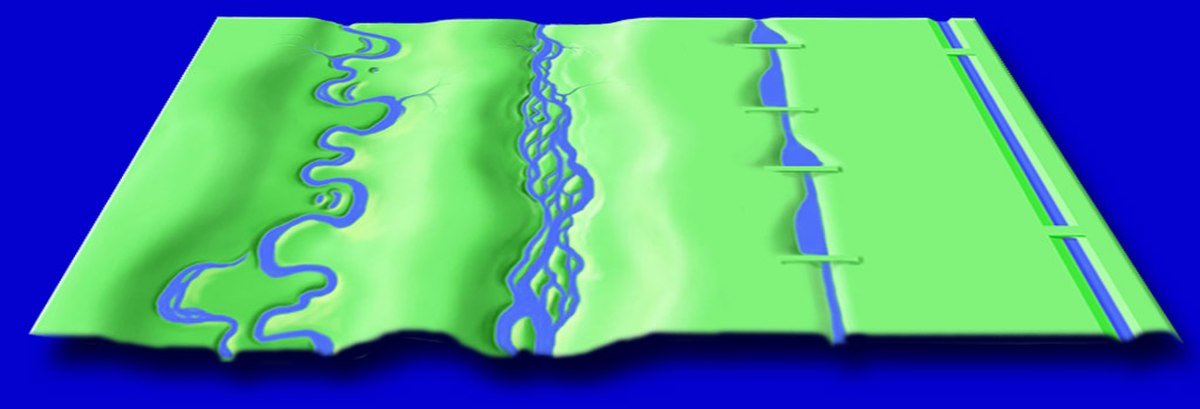

Typologie

- méandres de vallée ou méandres encaissés : au fil des siècles, ces cours d'eau ont taillé le roc selon leur formation en méandres. Leur déplacement latéral est extrêmement lent, sinon absent. De telles rivières s'incisent profondément. Un exemple très connu est le fleuve Colorado, aux États-Unis, qui a forgé le Grand Canyon.

- méandres libres ou de plaine alluviale : ils se déploient dans le lit majeur du cours d'eau ; il s'agit de méandres très mobiles qui peuvent laisser des secteurs très humides ou abandonnés comme les bayous dans le sud des États-Unis.

Méandres remarquables

Belgique

- la Cascade de Coo, plus importante cascade de Belgique, est issue d'un méandre qui fut recoupé au XVIIIe siècle par les moines de l'abbaye de Stavelot. Le méandre mort sert dorénavant de bassin inférieur pour la centrale hydro-électrique de Coo-Trois-Ponts ;

- un méandre de la Lesse fut naturellement recoupé par une perte d'eau dans un sol karstique au gouffre de Belvaux, aux environs de Han-sur-Lesse, ce qui donna naissance aux grottes de Han ("Han" ou "Ham" étant un nom porté par plusieurs localités de Belgique, signifiant méandre).

Canada

- Le méandre du Coude, formé par le fleuve Petitcoudiac à Moncton.

France

- Le méandre de Queuille formé par la Sioule dans le département du Puy-de-Dôme.

- Le méandre de Besançon formé par le Doubs. Le centre historique s'est développé à l'intérieur de ce méandre aujourd'hui appelé la Boucle du fait de sa forme géométrique. Jules César, dans ses Commentaires sur la Guerre des Gaules, décrit ainsi le méandre de Besançon: « Le Doubs entoure presque la ville entière d'un cercle qu'on dirait tracé au compas; l'espace que la rivière laisse libre ne mesure pas plus de seize cents pieds... ».

- Le méandre abandonné par la Vis à Navacelles formant un cirque entre le causse du Larzac et le causse de Blandas.

- Le méandre du Lot à Luzech.

- Le méandre de la Meuse à Revin dans les Ardennes.

- Les méandres de la Canche

- Les méandres de la Seine

Thaïlande

- la ville historique d'Ayutthaya fut bâtie sur un méandre recoupé par un canal du Chao Phraya.