Matamata - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| Chelus fimbriatus | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||

| Classification | |||||||||

| Règne | Animalia | ||||||||

| Sous-règne | Metazoa | ||||||||

| Embranchement | Chordata | ||||||||

| Sous-embr. | Vertebrata | ||||||||

| Classe | Reptilia | ||||||||

| Ordre | Testudines | ||||||||

| Sous-ordre | Pleurodira | ||||||||

| Famille | Chelidae | ||||||||

| Genre | |||||||||

| Chelus (Duméril, 1806) | |||||||||

| Nom binominal | |||||||||

| Chelus fimbriatus (Schneider, 1783) | |||||||||

| Synonymes | |||||||||

| voir Nomenclature | |||||||||

| Répartition géographique | |||||||||

| |||||||||

| | |||||||||

| | |||||||||

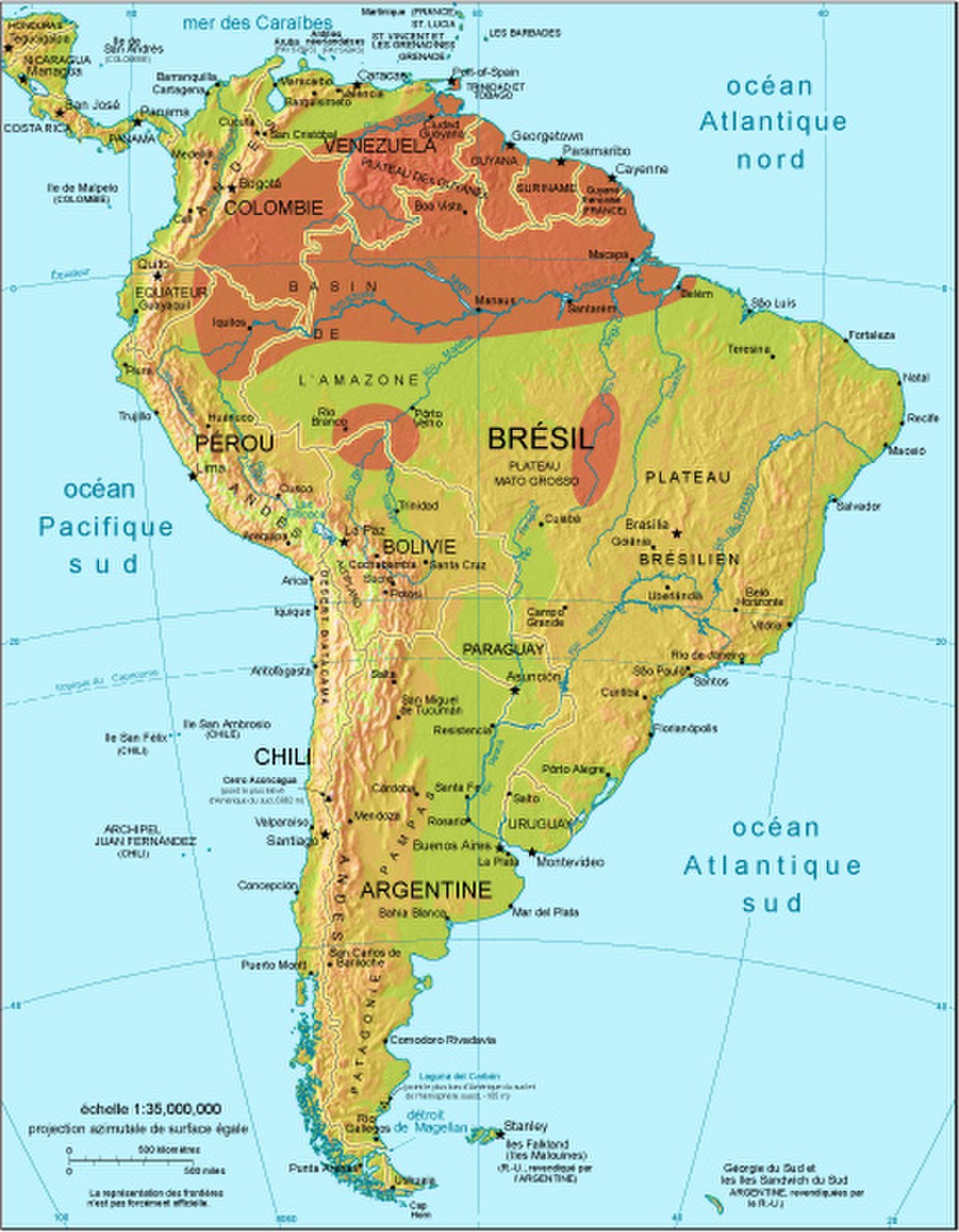

La matamata (Chelus fimbriatus) est une espèce de tortue d'eau douce à l'aspect original détonnant des autres spécimens de son ordre, ce qui a suscité la curiosité de nombreux scientifiques. C'est un animal aux techniques de chasse très évoluées. Elle se répartit globalement en Amérique du Sud, notamment dans le bassin amazonien et le bassin de l'Orénoque.

Description

Morphologie

On doit la première description de la matamata à Barrère en 1741. Il la décrit en latin en ces termes :

« testudo terrestris major putamine echinato et striato »

On peut traduire celle-ci par « grande tortue terrestre aux écailles épineuses et striées ». Ici, c'est la carapace de la matamata qui a d'abord frappé Barrère. Mais c'est la morphologie tout entière de l'animal qui frappe un œil non averti. En effet, il paraît difficile de confondre la matamata avec une autre tortue tellement elle présente des caractéristiques inédites :

- sa taille peut aller jusqu'à 45 centimètres à l'âge adulte, ce qui est plutôt grand pour une tortue d'eau douce ;

- son poids est d'environ 15 kilogrammes à l'âge adulte ;

- sa queue est également plutôt longue pour une tortue d'eau douce ;

- sa carapace est composée de trois rangées de plaques bosselées par une multitude de pyramidions ; elle est dentelée, ce qui la démarque également des autres tortues ; les stries de croissance sont très marquées et permettent de déterminer l'âge du spécimen ; dans le bassin amazonien, la dossière est rectangulaire alors que dans le bassin de l'Orénoque, elle est plutôt ovale ;

- sa tête est plate et triangulaire, couverte d'excroissances ; son museau est long et mince et est terminé par une petite trompe où se trouvent les narines ;

- ses yeux sont petits, situés près de son museau et se reflètent dans la nuit comme chez de nombreux autres reptiles ; ses capacités visuelles ne sont pas très élevées ;

- sa bouche est très large et munie de deux barbillons (filaments que l'on trouve de chaque côté de celle-ci) ;

- son cou est très long, il lui sert à atteindre la surface pour respirer quand elle est sous l'eau ;

- ses pattes sont courtes, extensibles, munies de petites griffes et adaptées pour un habitat boueux.

Les femelles sont un peu plus grandes et ont un cou plus long. Néanmoins, il est difficile de différencier un mâle d'une femelle car le dimorphisme sexuel n'est pas très marqué.

Des variations sont surtout observables entre les différentes régions où se répartit la matamata. Celles-ci se situent surtout au niveau de la taille moyenne et de la pigmentation.

Couleurs

La partie organique de l'animal oscille entre un brun très sombre et un gris foncé. La couleur de sa carapace oscille entre la couleur café et un gris très foncé. Quant à son plastron, il varie du blanchâtre (bassin amazonien) au rouge foncé (bassin de l'Orénoque).

Les jeunes sont généralement plus colorés que les adultes. Ils sont aussi plus clairs. Leurs ponts, leurs plastrons et le bord interne de leurs marginales sont roses et cerclés par des bandes sombres. Le bord externe de chaque marginale est, pour sa part, orangé. Sur le dessus de leur tête, plus claire que celle des adultes, on peut observer trois bandes sombres. Sur leur cou, il y aussi trois bandes de couleur, cette fois-ci rougeâtres.

Camouflage

Ces attributs particuliers permettent à la matamata de se fondre dans le milieu où elle vit. La couleur et la forme de sa carapace la font ressembler à un tas de feuilles mortes, voire à du bois mort. Or, ces résidus ne sont pas rares dans la région amazonienne.

Des scientifiques ont également remarqué que la tête de la matamata ressemblait, à cause de ses excroissances entre autres, aux feuilles du moucou-moucou, une plante aquatique indigène (aracée envahissante mesurant de 3 à 4 mètres).

De plus, des algues colonisent son dos et accentuent sa capacité de camouflage. En effet, la matamata, sous l'eau, peut aussi se confondre avec un rocher lorsqu'elle est immobile. Ce camouflage a une part importante dans la faculté de l'animal à attraper ses proies, il est donc un avantage de survie fort qui peut expliquer l'évolution originale de cet animal par rapport aux autres tortues. Cela pourrait également expliquer comment la matamata a traversé les âges.