Mars (planète) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

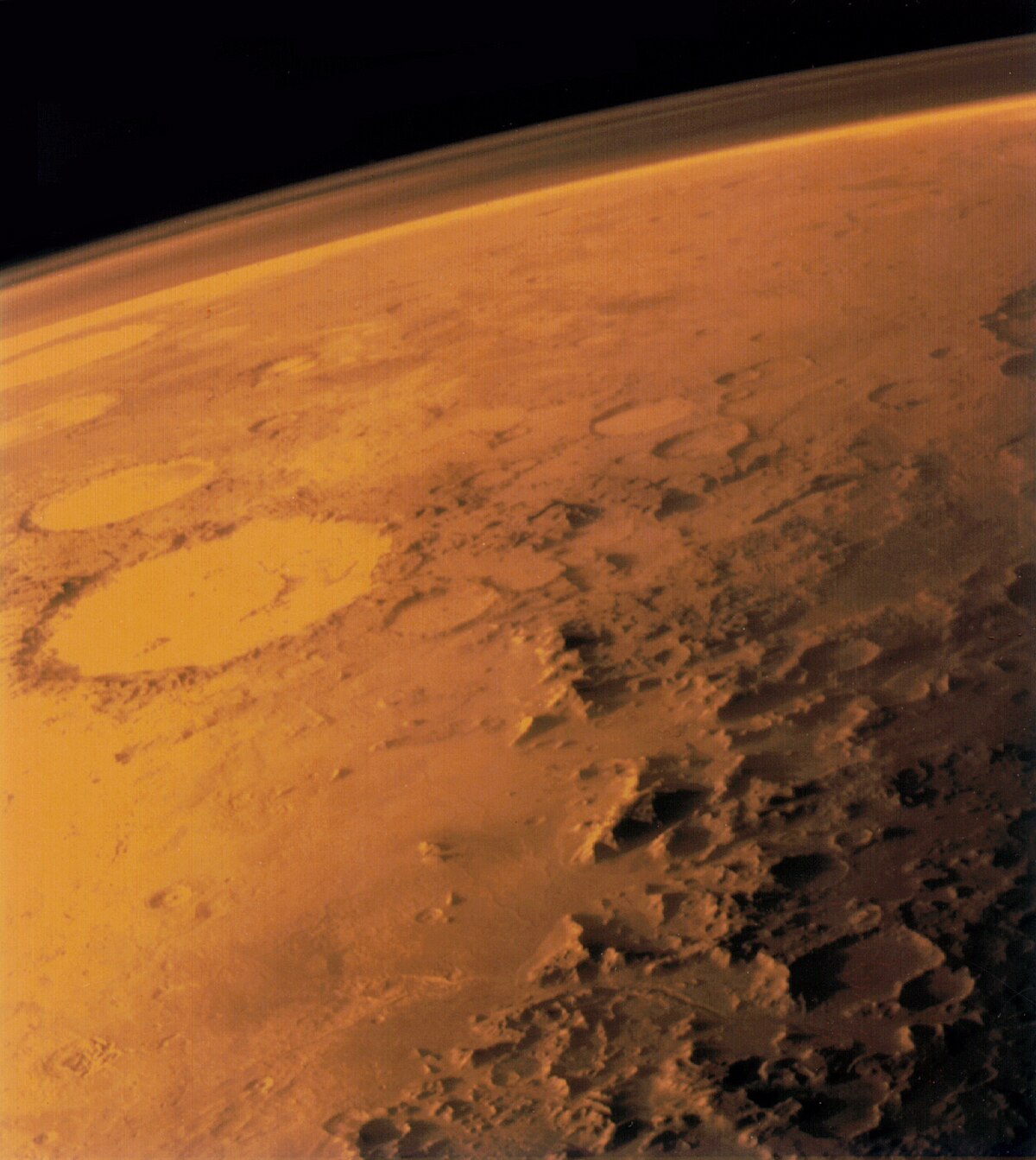

Atmosphère, climat et radiations

Atmosphère

La pression et la composition exactes de l'atmosphère de Mars sont connues depuis moins d'un demi-siècle et remontent aux premières analyses in situ effectuées en 1976 par les « atterrisseurs » des sondes Viking 1 et Viking 2. Le premier observateur à avoir supposé l'existence d'une atmosphère autour de Mars est l'astronome (et compositeur) germano-britannique William Herschel qui, en 1783, avait attribué à la météorologie martienne certains changements observés à la surface de la planète, notamment des points blancs interprétés comme des nuages. Cette hypothèse avait été contestée au début du siècle suivant avec les progrès des télescopes à miroir, qui fournissaient des images de meilleure qualité semblant montrer au contraire une surface plus statique, jusqu'à ce que surgisse à la fin du XIXe siècle le débat sur la réalité des canaux de Mars observés en Italie et popularisés par l'astronome amateur américain Percival Lowell. Un autre astronome américain (de profession, cette fois) et pionnier de la spectroscopie, William Wallace Campbell, demeurait sceptique quant à l'existence d'une atmosphère importante autour de Mars, et annonça à l'occasion de l'opposition de 1909 n'avoir pu détecter aucune trace de vapeur d'eau dans cette éventuelle atmosphère — son compatriote Vesto Slipher, qui soutenait la théorie des canaux, annonça quant à lui le contraire. En se fondant sur les variations d'albédo du disque martien, Percivall Lowell estima en 1908 la pression atmosphérique au sol à 87 mbar (8 700 Pa), valeur qui demeurera plus ou moins la référence jusqu'aux mesures réalisés par la sonde Mariner 4 en 1965. La difficulté à analyser la composition de l'atmopshère martienne par spectroscopie était alors généralement attribuée à la présence d'azote, difficile à caractériser par cette technique, et c'est ainsi que l'astronome français Gérard de Vaucouleurs, qui travaillait alors en Angleterre, émit en 1950 l'idée que l'atmosphère martienne était constituée de 98,5 % d'azote, 1,2 % d'argon et 0,25 % de dioxyde de carbone. À l'observatoire McDonald du Texas, l'astronome américain d'origine néerlandaise Gerard Kuiper établit en 1952 à partir du spectre infrarouge de Mars que le dioxyde de carbone était au moins deux fois plus abondant dans l'atmosphère martienne que dans l'atmopshère terrestre, l'essentiel de cette atmosphère devant être, comme la nôtre, constituée selon lui d'azote.

Propriétés physiques et chimiques

Mars possède une atmosphère ténue dont la pression moyenne au niveau de référence martien est par définition de 610 Pa, avec une température moyenne de 210 K (-63 °C). Elle est composée principalement de dioxyde de carbone CO2 (95,32 %), d'azote N2 (2,7 %) et d'argon Ar (1,6 %). Viennent ensuite l'oxygène O2 (0,13 %), le monoxyde de carbone CO (0,07 %), la vapeur d'eau H2O (0,03 %) et le monoxyde d'azote NO (0,013 %). Divers autres gaz sont présents à l'état de traces, à des concentrations ne dépassant jamais quelques parties par million, notamment le néon Ne, le krypton Kr, le méthanal HCHO, le xénon Xe, l'ozone O3 et le méthane CH4, la concentration atmosphérique moyenne de ce dernier étant de l'ordre de 10,5 ppb. La masse molaire moyenne des constituants gazeux de l'atmosphère de Mars serait de 43,34 g/mol.

Compte tenu de la faible gravité à la surface de Mars, l'ordre de grandeur de l'épaisseur de cette atmosphère est de 11 km, plus d'une fois et demie celle de l'atmosphère terrestre, qui n'est que de 7 km. Les pressions extrêmes relevées à la surface de la planète vont d'à peine 30 Pa au sommet d'Olympus Mons jusqu'à 1 155 Pa au point le plus bas du bassin d'impact d'Hellas Planitia.

Nuages

L'eau pure ne peut exister à l'état liquide qu'en-dessous du niveau de référence martien, qui correspond à peu près la pression du point triple de l'eau, soit 611,73 Pa : à ce niveau, pour peu que la température soit suffisante (0 °C pour de l'eau pure, mais seulement 250 K (-23 °C) pour de nombreuses solutions salines, voire 210 K (-63 °C) pour certains mélanges de solutions d'acide sulfurique H2SO4), l'eau peut se trouver sous ses trois états physiques. Au-dessus de ce niveau, en revanche, et notamment dans l'atmosphère, elle ne peut exister qu'à l'état de vapeur d'eau, qui se condense parfois en glace pour former des nuages de cristaux d'H2O d'apparence très semblable à celle de nos cirrus, typiquement à une altitude de 10 à 20 km ; on observe de tels nuages par exemples sur les flancs des grands volcans du renflement de Tharsis ou d'Elysium Planitia : visibles au télescope depuis la Terre dès le XIXe siècle, les nuages accrochés au sommet d'Olympus Mons avaient été pris pour de la neige, d'où le nom Nix Olympica qui avait été donné à cette région par Giovanni Schiaparelli.

Mais le dioxyde de carbone forme lui aussi des nuages, constitués de cristaux de CO2 dépassant 1 µm de diamètre, à des altitudes plus élevées que ceux constitués de glace d'eau ; l'instrument OMEGA de la sonde Mars Express a déterminé en 2007 que ces nuages sont susceptibles d'absorber jusqu'à 40 % du rayonnement solaire, provoquant une baisse de 10 K de la température sous ces nuages, ce qui n'est pas sans conséquence sur le climat martien, notamment sur son régime des vents.

Poussières

La caractéristique particulière de l'atmosphère martienne est d'être constamment chargée en poussières, dont les grains ont un diamètre moyen de l'ordre de 1,5 µm responsable de la teinte ocre du ciel martien. Cette poussière est continuellement injectée dans l'atmosphère par des toubillons de poussière (couramment désignés de leur terme anglophone dust devils), comme celui observé ci-dessous par le rover Spirit le 12 mars 2005; les prises de vue durent 575 s (ce qu'indique le compteur de l'angle inférieur gauche), et trois autres tourbillons sont brièvement visibles au loin dans la moitié droite de la vue, au début de la séquence, puis près du tourbillon principal, puis à la toute fin :

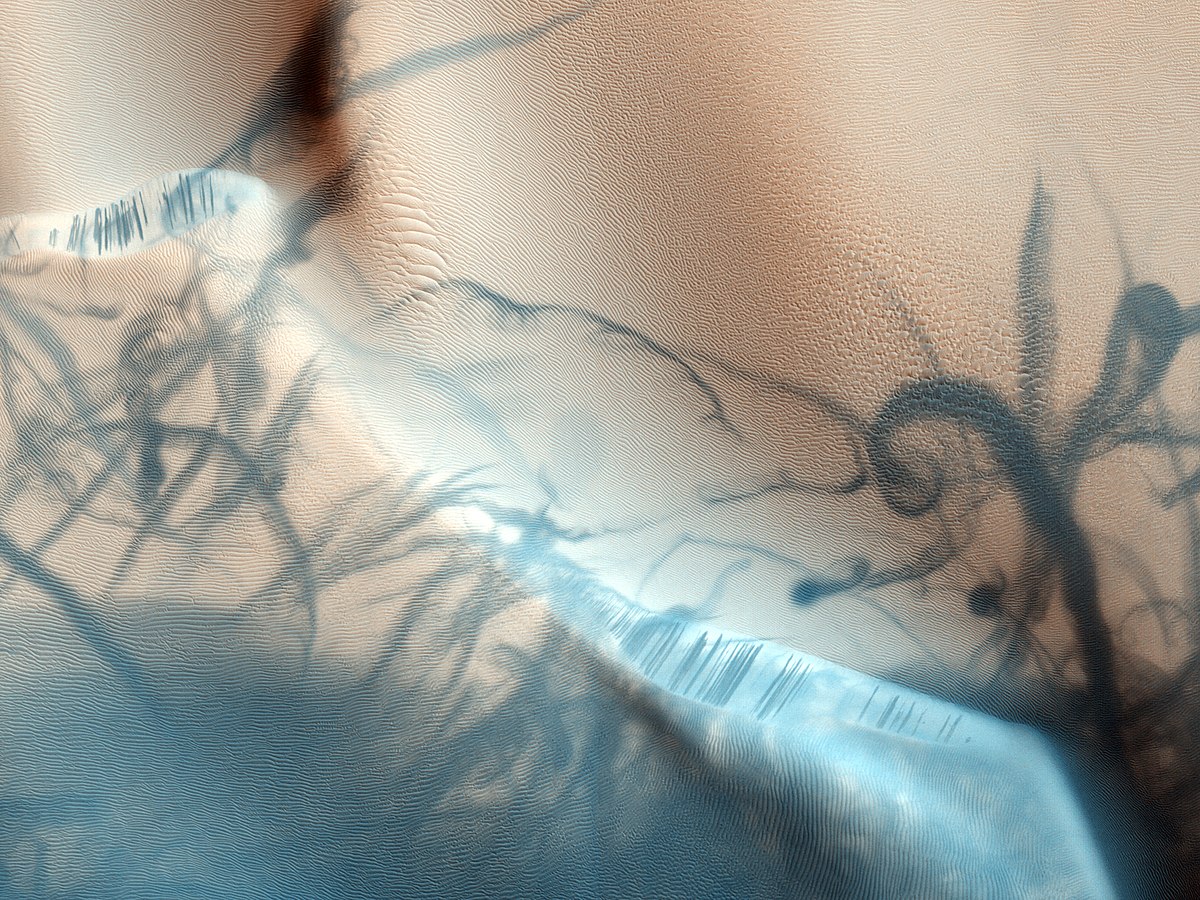

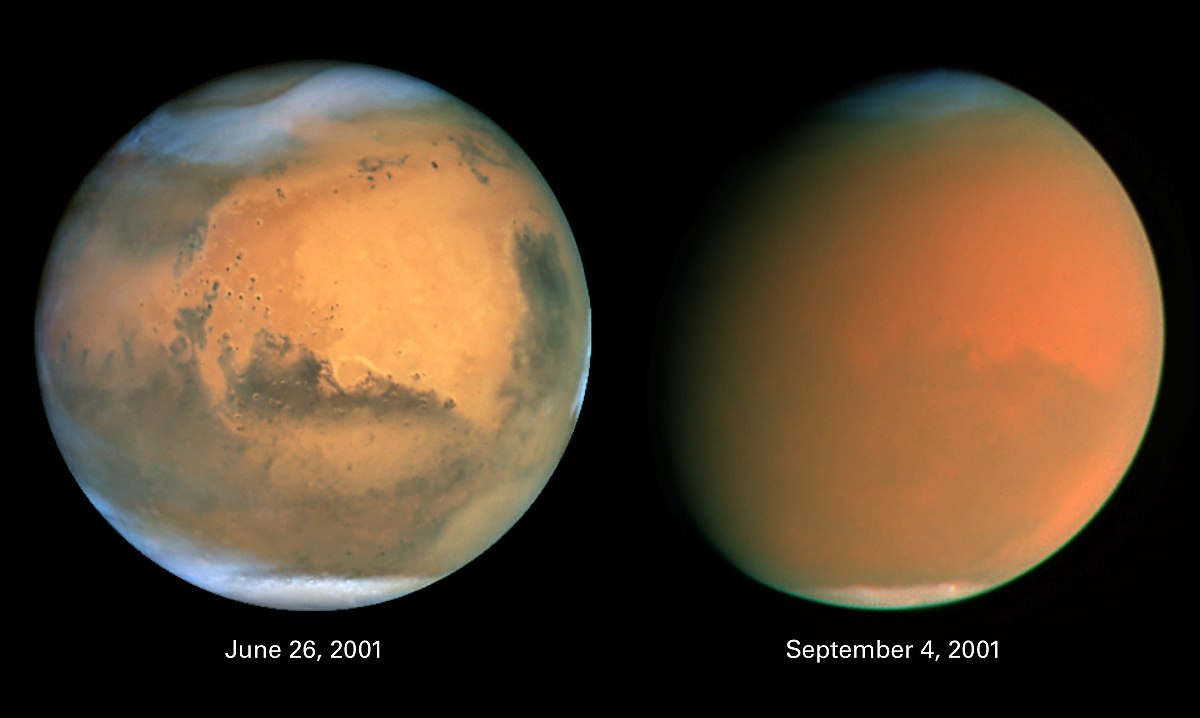

De tels tourbillons sont loin d'être anecdotiques, et tant leur permanence que leur accumulation conduit à empoussiérer des volumes considérables d'atmosphère, comme l'illustre un cliché saisissant (ci-contre), où l'on voit une multitude de traînées noires laissées par des tourbillons qui ont emporté la couche de poussières superficielle, de couleur rouge orangé caractéristique de l'oxyde de fer(III) Fe2O3 (hématite) amorphe, laissant apparaître les couches plus profondes de sable plus sombre, peut-être en rapport avec la région volcanique voisine de Syrtis Major Planum. La couche de poussières ainsi soulevée n'est jamais très massive, et l'étude de la grande tempête globale de 2001, au cours de laquelle la poussière avait gagné toutes les couches atmosphériques jusqu'à 60 km d'altitude, a conduit à estimer que si toute la poussière alors soulevée se déposait uniformément entre 58° N et 58° S, elle ne formerait qu'une pellicule de 3 µm d'épaisseur. La dynamique de la poussière dans l'atmosphère martienne est conditionnée par la ténuité de cette atmosphère et par la faible gravité à la surface de la planète. Ainsi, alors que les grains de poussière martiens ont typiquement quelques micromètres de diamètre, on a calculé que des grains de 20 µm peuvent être soulevés par des vents d'à peine 2 m/s et maintenus indéfiniment en suspension par des turbulences de seulement 0,8 m/s.

Les grains de poussière en suspension dans l'atmosphère sont responsables de la couleur rouille de cette dernière, qui vire au bleu au coucher du soleil, comme l'a illustré la sonde Mars Pathfinder :

| Ciel martien à midi et au crépuscule vu par Mars Pathfinder en 1999. |

L'observation de l'activité atmosphérique de Mars à l'aide du télescope spatial Hubble entre 1996 et 1997, alors que la planète exposait son pôle nord au début du printemps, a permis de mettre en évidence le rôle de la sublimation des calotes polaires dans la génération de masses d'air à l'origine de vents qui soulèvent d'importantes quantités de poussières et sont susceptibles de déclencher de véritables tempêtes de poussières à l'échelle de la planète tout entière, comme celle qui a affecté l'ensemble de l'atmosphère martienne en été 2001.

Méthane

Début 2004, le spectromètre infrarouge PFS de la sonde européenne Mars Express a détecté de faibles concentrations de méthane (10 parties par milliard) et de formaldéhyde (130 parties par milliard) dans l’atmosphère martienne. Le méthane étant détruit par le rayonnement ultraviolet au bout de 340 ans seulement, sa présence implique l'existence d'une source interne. Une activité géothermique profonde, un pergélisol bombardé par les particules à haute énergie du rayonnement cosmique et une forme de vie microbienne méthanogénique sont autant de sources plausibles. En outre, si l'on considère que le formaldéhyde, dont la durée de vie n'est que de 7 heures, est produit par oxydation du méthane, ces sources doivent être plus abondantes encore. Ainsi, selon cette hypothèse, la production annuelle de méthane est estimée à 2,5 millions de tonnes.

Climat

En vertu de son éloignement plus grand par rapport au Soleil que celui de la Terre, Mars reçoit du Soleil une énergie variant de 492 à 715 W/m2 selon sa position sur son orbite, contre de 1 321 à 1 413 W/m2 pour la Terre, c'est-à-dire de 37,2 % à 50,6 % entre les aphélies et les périhélies respectivement. L'atmosphère martienne étant de surcroît 150 fois moins dense que celle de la Terre, elle ne génère qu'un effet de serre négligeable, d'où une température moyenne d'environ 210 K (-63 °C) à la surface de Mars, avec des variations diurnes importantes en raison de la faible inertie thermique de cette atmosphère : Viking 1 Lander avait ainsi relevé des variations diurnes allant typiquement de 184 à 242 K, soit de -89 à -31 °C, tandis que les températures extrêmes — assez variables selon les sources — seraient d'environ 140 et 270 K, c'est-à-dire, en chiffres ronds, de l'ordre de -135 et -5 °C.

Saisons

| Saison (hémisphère nord) | Durée sur Mars | Durée sur Terre | |

| Sols | Jours | ||

| Printemps | 193,30 | 198,614 | 92,764 |

| Été | 178,64 | 183,551 | 93,647 |

| Automne | 142,70 | 146,623 | 89,836 |

| Hiver | 153,95 | 158,182 | 88,997 |

| Année | 668,59 | 686,97 | 365,25 |

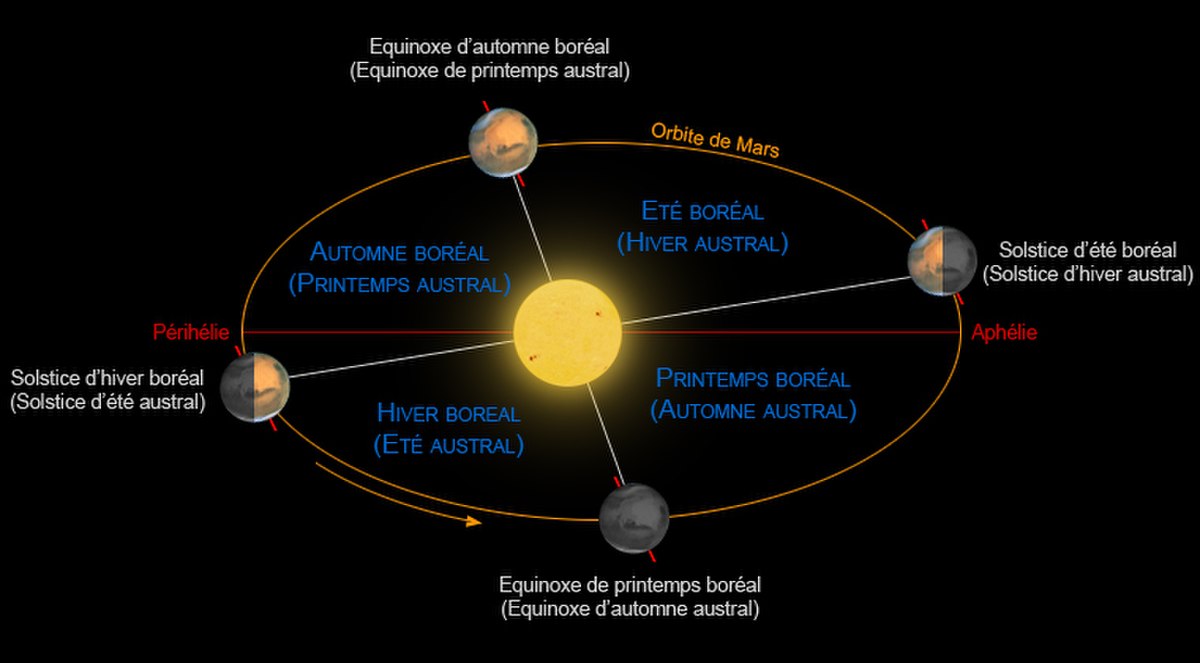

L'obliquité de Mars est proche de celle de la Terre — respectivement 25,19° contre 23,44° — mais l'excentricité de l'orbite martienne est sensiblement plus élevée — 0,09332 contre 0,01671 pour la Terre — de sorte que, si Mars possède des saisons similaires à celles de la Terre, celles-ci sont d'intensité et de durée très inégales au cours de l'année martienne (voir tableau ci-contre).

L'hémisphère nord connaît ainsi des saisons moins marquées que l'hémisphère sud, car Mars est à son aphélie à la fin du printemps et à son périhélie à la fin de l'automne, d'où des hivers courts et doux et des étés longs et frais ; le printemps dure ainsi 52 jours de plus que l'automne. À l'inverse, l'hémisphère sud connaît des saisons très marquées, avec des hivers longs et très froids tandis que les étés sont courts et plus chauds que ceux de l'hémisphère nord. C'est donc dans l'hémisphère sud qu'on observe les écarts de température les plus élevés.

Le simulateur Mars24 Sunclock de la NASA donne, pour l'hémisphère nord, les dates suivantes pour le début de chaque saison :

| Printemps | 21 janvier 2006 | 9 décembre 2007 | 26 octobre 2009 | 13 septembre 2011 | 31 juillet 2013 | 18 juin 2015 |

| Été | 7 août 2006 | 24 juin 2008 | 12 mai 2010 | 29 mars 2012 | 14 février 2014 | 2 janvier 2016 |

| Automne | 7 février 2007 | 25 décembre 2008 | 12 novembre 2010 | 29 septembre 2012 | 17 août 2014 | 4 juillet 2016 |

| Hiver | 4 juillet 2007 | 21 mai 2009 | 7 avril 2011 | 22 février 2013 | 10 janvier 2015 | 27 novembre 2016 |

Vers la fin du printemps austral, quand Mars est au plus près du Soleil, des tempêtes locales et parfois régionales apparaissent. Exceptionnellement, ces tempêtes peuvent devenir planétaires et durer plusieurs mois comme ce fut le cas en 1971 et, dans une moindre mesure, en 2001. De minuscules grains de poussière sont alors soulevés, rendant la surface de Mars quasiment invisible. Ces tempêtes de poussière naissent en général au-dessus du Bassin d'Hellas. Les importantes différences thermiques observées entre le pôle et les régions avoisinantes provoquent des vents violents à l'origine du soulèvement de fines particules dans l'atmosphère. Lors de tempêtes globales, ce phénomène provoque d'importantes modifications climatiques : les poussières en suspension absorbent le rayonnement solaire, réchauffant ainsi l'atmosphère et réduisant dans le même temps l'insolation au sol. Ainsi, lors de la tempête de 2001, la température atmosphérique s'est élevée de 30 K alors que la température au sol s'est abaissée de 10 K.

Il n’existe qu’une seule cellule de Hadley sur Mars mais beaucoup plus marquée en altitude et en amplitude, joignant les deux hémisphères et qui s’inverse deux fois par an.

Enfin, l'obliquité de la planète, qui n'est pas stabilisée par la présence d'un satellite massif comme c'est le cas pour la Terre, suit un régime chaotique selon une cyclicité d’environ 120 000 ans. Elle oscille entre 0° et 60° et connait des phases relativement stabilisées entrecoupées de changements brusques, ce qui bouleverse complètement le climat martien.

Condensation hivernale de l'atmosphère aux pôles

L'une des caractéristiques propres à la planète Mars est qu'une fraction significative de son atmosphère se condense alternativement au pôle sud et au pôle nord lors de l'hiver austral et de l'hiver boréal respectivement. Les conditions hivernales aux pôles — pression et température — sont en effet favorables à la condensation du dioxyde de carbone : la pression de vapeur saturante du CO2 à 150 K (-123 °C) se trouve être voisine de 800 Pa, et tombe à seulement 400 Pa à 145 K (-128 °C), qui sont des températures courantes lors de l'hiver austral ; il y a condensation du CO2 dès que la pression partielle de ce gaz dépasse la pression de vapeur saturante correspondant à la température à laquelle il se trouve.

La sonde Viking 1 a mesuré la pression atmosphérique sur une année complète à son point d'atterrisage situé par 22,697° N et 312,778° E dans le bassin de Chryse Planitia, à une altitude d'environ -3 300 m par rapport au niveau de référence. La pression atmosphérique moyenne s'est révélée évoluer tout au long de l'année selon les saisons, avec des valeurs approximatives, en chiffres ronds, de 850 Pa au printemps, 680 Pa en été, 900 Pa en automne et 800 Pa en hiver: ces variations s'expliquent bien si l'on considère que la calotte hivernale australe condense une masse de glace carbonique supérieure à celle de la calotte hivernale boréale, tandis qu'à l'automne de l'hémisphère nord l'essentiel de la calotte australe s'est sublimée alors que la calotte boréale commence tout juste à se condenser.

Calottes polaires

Les calottes polaires de Mars ont été observées pour la première fois au milieu du XVIIe siècle par Jean-Dominique Cassini et Christian Huygens. Leur taille varie considérablement au cours des saisons par échange de dioxyde de carbone et d'eau avec l’atmosphère. On distingue ainsi, dans les deux hémisphères, une calotte polaire dite « résiduelle » ou « estivale » qui se maintient tout l’été, et une calotte polaire dite « saisonnière » ou « hivernale » qui vient la recouvrir à partir de l’automne.

L’hiver austral étant plus long et plus froid que l'hiver boréal, la calotte saisonnière australe est plus vaste que la calotte saisonnière boréale. Au cours de l'hiver austral, le CO2 contenu dans l'atmosphère se condense en glace carbonique au-dessus de 55° S alors que c'est plutôt au-dessus de 65° N qu'il se condense prendant l'hiver boréal. Il s'agit d'une glace de CO2 très pure et presque transparente, d'une épaisseur ne dépassant pas quelques mètres, qui laisse voir le sol en surplomb sur les clichés pris par les sondes spatiales en orbite au-dessus des régions polaires.

Avec ses 300 km de diamètre, la calotte résiduelle australe est à l’inverse trois fois plus petite que la calotte résiduelle boréale (1 000 km de diamètre). Elles sont de nature très différente des calottes saisonnières, contenant une forte proportion de glace d'eau mêlée de terre avec une structure stratifiée révélée par l'instrument THEMIS de la sonde 2001 Mars Odyssey, avec une épaisseur atteignant localement plusieurs kilomètres. Leurs surfaces sont entaillées par de profondes vallées, appelées chasmata (pluriel du latin chasma désignant des vallées encaissées), qui forment des spirales dont le sens de rotation est conditionné par la force de Coriolis. Ainsi, les vallées s'enroulent autour du pôle sud dans le sens des aiguilles d'une montre alors qu'elles s'enroulent autour du pôle nord dans le sens inverse.

La calotte résiduelle boréale ne contient pas de glace carbonique, mais la calotte résiduelle australe en est presque entièrement recouverte d'une croûte d'une dizaine de mètres d'épaisseur dont la surface alvéolée rappelle celle d'une tranche de gruyère ; des observations réalisées par la sonde Mars Global Surveyor ont montré que le diamètre moyen des alvéoles augmentait au fil des saisons, suggérant un réchauffement climatique dans l’hémisphère sud (voir paragraphe suivant).

Les calottes polaires ont un impact important sur la composition atmosphérique globale de la planète. Le cycle des condensations et sublimations du CO2 fait varier la pression atmosphérique de près d'un tiers, et, pendant l'été boréal, la glace d'eau qui compose la calotte polaire résiduelle nord se sublime, injectant de grandes quantités de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Si toute la vapeur d'eau contenue dans l'atmosphère venait à précipiter, elle formerait une couche de moins de 10 µm d'épaisseur durant l'hiver et de plus de 40 µm en plein été.

Variations climatiques observées sur la calotte résiduelle australe

La comparaison des clichés de la calotte résiduelle australe pris par Mars Global Surveyor en 1999 et en 2001 a mis en évidence une tendance générale à la régression de la croûte de glace carbonique superficielle de cette région. Ceci résulterait de la sublimation progressive du CO2 constituant la croûte superficielle de la calotte résiduelle australe pour laisser apparaître les couches plus profondes, constituées essentiellement de glace d'eau mêlée de poussières. Ce phénomène semble avoir été assez rapide, le bord des cavités observées dans la croûte de glace carbonique progressant alors de 3 m par année martienne. Constatée sans ambiguïté sur trois années martiennes consécutives, cette tendance à la sublimation de la calotte résiduelle australe est venue s'ajouter à diverses observations ailleurs sur la planète, telles que l'apparition de ravines sur les bords de cratères ou de dépressions, indiquant que la surface martienne est sujette à davantage de transformations qu'on le pensait jusqu'alors.

Ces données, interprétés par les scientifiques comme le signe que Mars pourrait connaître actuellement une transition entre une période glaciaire et une période interglaciaire similaire à celle qu'à connu la Terre il y a près de 12 000 ans, ont parfois été comprises par le grand public comme révélatrices d'un « réchauffement climatique martien, » d'origine nécessairement non-humaine, et contredisant, par conséquent, les conclusions du quatrième rapport du GIEC relatives à l'origine humaine du réchauffement climatique terrestre. Les débats sur la question ont été particulièrement aigus en automne 2007, dans la foulée de la publication de ce rapport.

Avec le recul, il apparaît cependant que les observations martiennes n'ont jamais indiqué autre chose qu'un réchauffement climatique localisé à la calotte résiduelle australe, et non un réchauffement climatique global. De plus, le climat martien est très largement conditionné par les tempêtes de poussières et les variations d'albédo qui en découlent, davantage que par le rayonnement solaire — contrairement au climat terrestre — ce qui limite la pertinence des raisonnements établissant des parallèles entre les deux planètes. Et surtout, les observations les plus récentes, notamment celles de la sonde 2001 Mars Odyssey, qui est toujours en fonctionnement, ne confirment pas la tendance à long terme à la sublimation des calottes polaires, mais indiqueraient au contraire des variations annuelles autour d'une valeur stable.

Radiations

L'absence de magnétosphère autour de Mars a pour conséquence d'exposer directement la surface de la planète aux rayons cosmiques et aux bouffées de protons solaires, à l'origine d'une radioactivité ambiante très supérieure sur Mars à celle relevée à la surface de la Terre. L'instrument MARIE — Mars Radiation Environment — de la sonde 2001 Mars Odyssey a permis, dans les années 2002-2003, d'évaluer la dose efficace en orbite martienne entre 400 et 500 mSv/an, soit un peu plus du double de celle reçue dans la station spatiale internationale, tandis qu'au sol, au niveau de référence martien, les doses reçues seraient deux à trois fois plus faibles — un peu moins de 200 mSv/an — en raison de l'absorption d'une partie des radiations solaires et galactiques par l'atmosphère. À titre de comparaison, la radioactivité moyenne sur Terre s'élève, en France, à environ 3,5 mSv/an et la dose cumulée admise pour un astronaute sur toute sa carrière n'excède pas quelques sieverts.

L'instrument MARIE a par ailleurs révélé que cette radioactivité est très inégalement répartie dans le temps, avec un bruit de fond d'environ 220 μGy/jour sur lequel s'inscrivent des pics parfois 150 fois plus intenses, correspondant aux bouffées de protons énergétiques — plusieurs dizaines de mégaélectron-volts — émis lors d'une éruption solaire ou par l'onde de choc d'une éjection de masse coronale.