Marronnier commun - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| Marronnier commun | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||

| Classification de Cronquist | |||||||||

| Règne | Plantae | ||||||||

| Sous-règne | Tracheobionta | ||||||||

| Division | Magnoliophyta | ||||||||

| Classe | Magnoliopsida | ||||||||

| Sous-classe | Rosidae | ||||||||

| Ordre | Sapindales | ||||||||

| Famille | Hippocastanaceae | ||||||||

| Genre | Aesculus | ||||||||

| Nom binominal | |||||||||

| Aesculus hippocastanum L., 1753 | |||||||||

| Classification APG III | |||||||||

| Ordre | Sapindales | ||||||||

| Famille | Sapindaceae | ||||||||

| |||||||||

| | |||||||||

| | |||||||||

Le marronnier commun (Aesculus hippocastanum L.) est un arbre de la famille des Sapindacées. Il a de nombreux autres noms communs tels que marronnier d'Inde, marronnier blanc, châtaignier de mer, marronnier faux-châtaignier ou marronniers (ou châtaignier) des chevaux.

Ses cousins nord américains sont nommés paviers. Ils ont des feuilles plus lisses et non dentelées, avec des fleurs qui rappellent celle du marronnier européen.

Le marronnier est très répandu dans les parcs publics et le long des avenues en Europe et Amérique du Nord.

Histoire

Un jeune marronnier aurait été introduit à Constantinople en 1557. L'ambassadeur du Saint-Empire auprès de la Porte Ottomane en aurait offert un à Charles de L'Écluse, ambassadeur à Vienne, en 1576, sous la forme d'un marron prêt à germer. De l’Autriche et probablement par d’autres voies, le marronnier aurait diffusé en Europe. Il a été introduit à Paris en 1615, par un certain Bachelier, qui l’aurait ramené du Levant et planté dans la cour de l'hôtel de Soubise (ou dans le domaine des Templiers).

Charles de l'Écluse après Pierre Belon l'aurait acclimaté en comprenant qu'il fallait le semer très tôt car la graine perd rapidement son pouvoir de germination. Un sujet planté en 1606 (402 ans) est encore visible dans le parc d'un hôtel à Vézac (Cantal) et un autre planté en 1790 (218 ans) en Haute-Vienne (87) à St-Cyr.

Description

C'est un grand arbre d’ornement qui peut dépasser les 300 ans et mesurer jusqu'à 30 mètres. La sève, la Bogue et la graine ont une odeur très particulière et un goût un peu amer.

L'écorce brune à légèrement rougeâtre est lisse chez le jeune arbre se fissure dans le sens de la longueur, parfois dans un mouvement hélicoïdal autour du tronc, et s'écaille en se détache par petites plaques.

Les fleurs blanches ou roses, tachées de rouge, sont rassemblées en thyrses en forme de pyramide mais de nombreux variants existent.

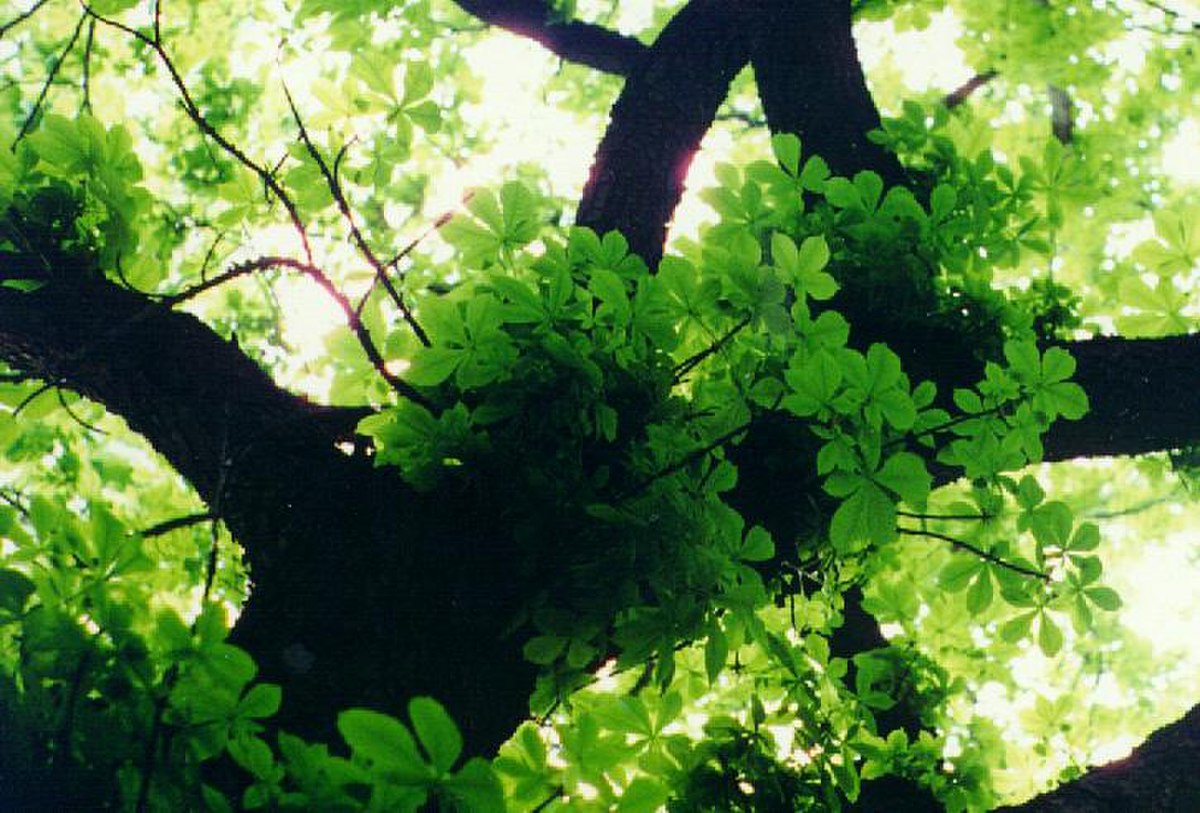

Les feuilles caduques sont opposées, grandes (30-50 cm), munies d'un long pétiole, palmées, à 5 ou 7 folioles dentelées.

Les bourgeons pointus qui apparaissant en automne, sont protégés par une sorte de résine fortement collante.

Le fruit est une capsule coriace, hérissée de pointes, qui renferme en général une seule (parfois deux) grosse graine brune, lisse et luisante, toxique, appelée marron d'Inde.

Attention, les marrons du commerce, à griller ou utilisés en confiserie, qui sont comestibles, sont des châtaignes, fruits d’une variété de châtaignier (Castanea sativa) à fruits non cloisonnés. Ce ne sont donc pas les fruits du marronnier d'Inde.

Étymologie

Nom scientifique : Aesculus était le nom latin d’un chêne à glands comestible. hippocastanum évoque le cheval (hippos) et la châtaigne (kastanon) car le marron semblait pouvoir être donné aux chevaux en petite quantité. Un des noms communs anglais du marron est encore horsechestnut, ou marron de cheval.

Nom vernaculaire : Le mot marron viendrait du mot ligure mar signifiant « caillou ». Son fruit lisse, rond et dur évoque effectivement un caillou. Le mot marron semble pouvoir également évoquer la couleur brune du fruit.

Définitions anciennes : Pour le Dictionnaire de l'Académie française de 1694 (1re édition), le mot marronnier désignait autrefois tous les arbres portant des marrons (dont les châtaigniers). Le marronnier a ensuite désigné les variétés cultivées du châtaignier « dont les fruits sont plus gros que les châtaignes et comestibles ». Le mot « marronnier » a aussi jusqu’au XIXe siècle au moins, désigné le métier de vendeur de marrons chauds ou froids.

L’expression marronnier d'Inde, apparaît dans la 6e édition (1832) du Dictionnaire de l'Académie française qui le définit comme un « grand et bel arbre », « apporté en France de Constantinople » et « dont les fleurs sont en bouquets pyramidaux, et dont le fruit est âcre et amer ». Le Dictionnaire Littré de la langue française (1872-1877) précise qu’il fait partie de la famille des hippocastanées, et qu’il « nous est venu des Indes orientales, en 1615 » (en fait probablement importé par la compagnie des Indes, mais venant de moins loin).