Marie-Galante - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

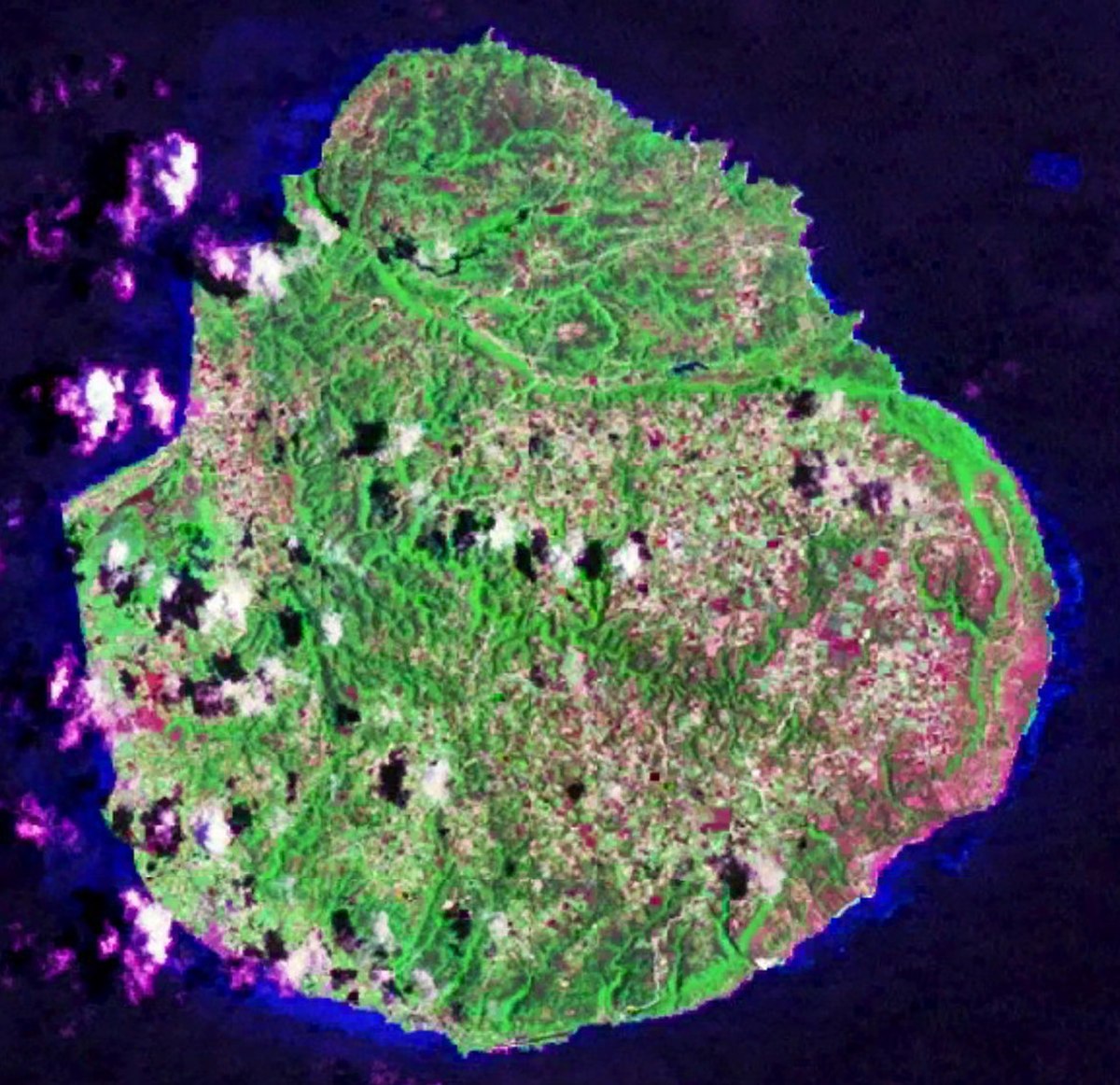

Environnement

Une partie du patrimoine animal et végétal terrestre a été dégradée suite aux activités humaines. Sauf à l'ouest, des récifs frangeants abritent encore de nombreuses espèces marines. Ils sont peu développés. A l’ouest de l'île, un banc corallien est présent à 20 mètres de fond environ. Des herbiers de Phanérogames marines peuplent les fonds sableux littoraux, de manière discontinue.

Personnages célèbres

En 1645, Constant d'Aubigné fut le gouverneur, discret, de Marie-Galante. Sa fille Françoise d'Aubigné l'accompagnait. Plusieurs années après, elle allait devenir Madame de Maintenon mais, de son séjour aux Antilles, lui restera le surnom de Belle Indienne.

Charles-François Bonneville, né le 13 mars 1803 à Brancourt (Aisne) a été maire et conseiller général de Grand Bourg de 1854 à 1860. Également président de la Chambre d'Agriculture, il est l'artisan du renouveau de la culture du coton longue soie qu'il expérimente sur l'habitation Thibault.

Guy Tirolien, 1917-1988, poète

Economie & Culture

L'économie coloniale développa sur l'île les cultures du tabac, de l'indigo, du café et du coton. Mais dès le XVIIe siècle, les planteurs ont fait de la canne à sucre une très importante source de revenus. Elle se maintint aux XIXe siècle et XXe siècle, s'adaptant à l'abolition de l'esclavage et à la grande crise sucrière.

De cette culture de la canne, Marie-Galante a hérité un surnom : l'île aux cent moulins. On dénombrait en 1818 un peu plus d'une centaine de moulins, qui permettaient de broyer la canne. Le jus qui en était tiré était transformé en sucre ou en rhum. Les moulins étaient originellement actionnés par des bœufs, puis des moulins à vent apparurent à partir de 1780, à leur tour concurrencés par des moulins à vapeur à partir de 1883.

Le XIXe siècle vit disparaître l'organisation économique de l'Ancien Régime. Progressivement, toutes les petites sucreries furent restructurées en usines sucrières. En 1885, 5 sites regroupaient l'activité. En 1931, 18 distilleries et 4 usines à sucre étaient en production. Les grandes plantations ont fait place à de petites exploitations agricoles, organisées au XXe siècle autour de coopératives. Mais l'agriculture est soumise dans toutes les Antilles françaises à une forte concurrence internationale. En ce début de XXIe siècle, une sucrerie (usine de Grande Anse) et trois distilleries (Bellevue, Bielle, Poisson) subsistent à Marie-Galante. Le rhum blanc agricole qui y est produit fait l'objet d'une appellation d'origine. Il est classé AOC (59°). La production sucrière biologique pourrait aussi être un nouvel axe de développement, mais le contexte actuel d'arrêt des subventions européennes rend incertain l'avenir agricole et donc économique de Marie-Galante et de ses habitants.

De l'ancienne économie, on peut encore voir de nombreux vestiges. Cette richesse historique est mise en valeur : quelques 70 tours dont 2 moulins restaurés (Moulin de Bézard), habitations coloniales et anciennes sucreries (Habitation Murat). Un réseau de sentiers permet aux randonneurs de découvrir l'île et sa population.

Ainsi Marie-Galante connaît-elle à son tour, comme les autres îles de Guadeloupe, la mutation économique que permet l'activité touristique. Mais le développement de ces services s'appuie ici sur une politique de conservation de la nature et du patrimoine, qu'il soit précolombien, colonial ou contemporain. Les Marie-Galantais préservent ainsi un style de vie pittoresque alliant modernité et authenticité. Alors que l'île dispose de plages parmi les plus réputées de l'archipel, l'industrie hôtelière y est discrète. En revanche, des artistes internationaux s'y retrouvent chaque année à l'occasion du Festival Terre de Blues au cours du week-end de la Pentecôte.