Mandragora - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| Mandragore | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||

| Classification de Cronquist | |||||||||

| Règne | Plantae | ||||||||

| Division | Magnoliophyta | ||||||||

| Classe | Magnoliopsida | ||||||||

| Ordre | Solanales | ||||||||

| Famille | Solanaceae | ||||||||

| Genre | |||||||||

| Mandragora L., 1753 | |||||||||

| Classification APG III | |||||||||

| Clade | Angiospermes | ||||||||

| Clade | Dicotylédones vraies | ||||||||

| Clade | Astéridées | ||||||||

| Clade | Lamiidées | ||||||||

| Ordre | Solanales | ||||||||

| Famille | Solanaceae | ||||||||

| | |||||||||

| | |||||||||

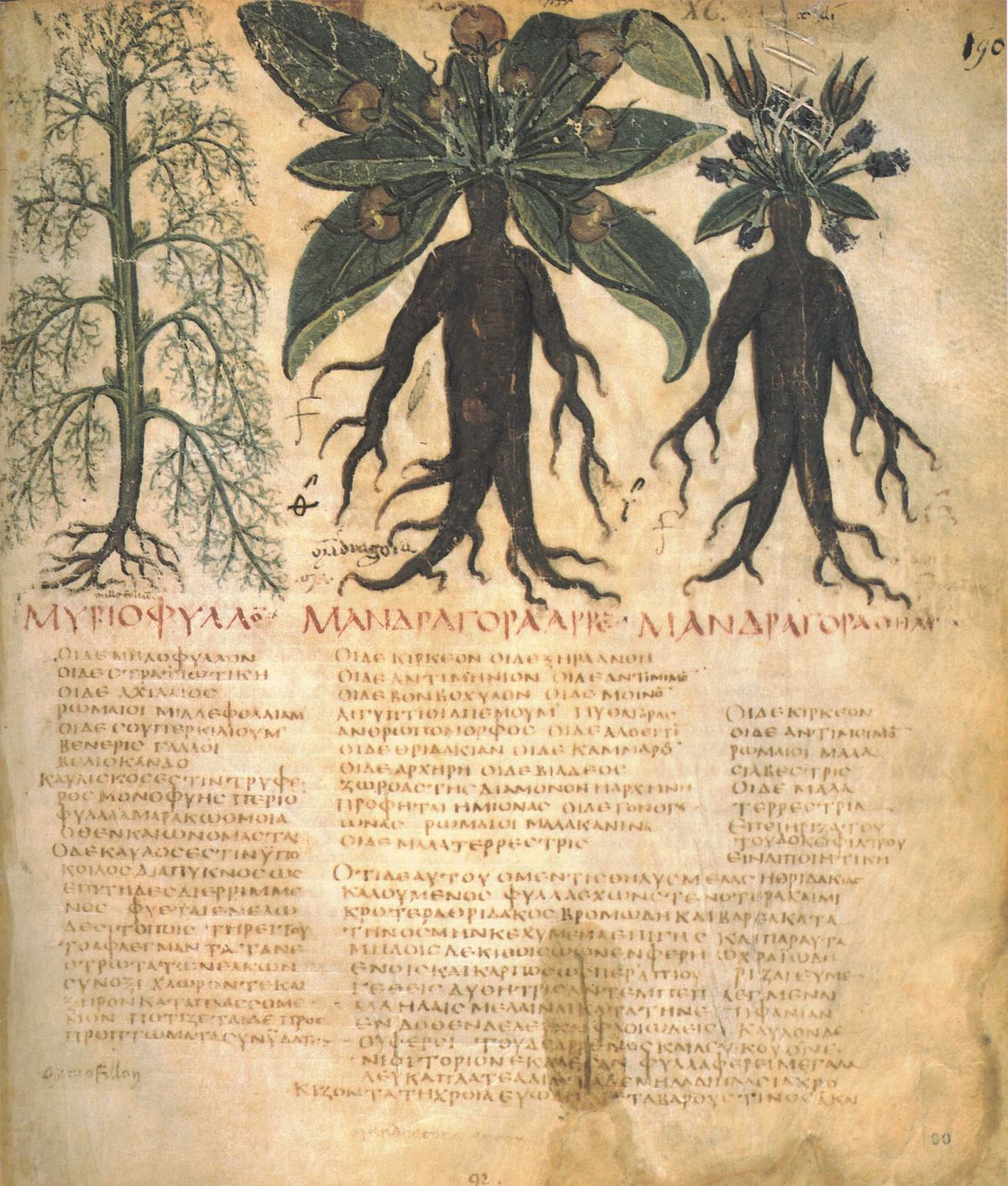

Mandragora, la mandragore, est le nom d'un genre de plantes de la famille des Solanacées.

Description

Ce sont des plantes herbacées vivaces originaire des régions tempérées chaudes de l'ancien monde. Ces plantes, comme beaucoup de Solanacées, sont riches en alcaloïdes qui leur donnent des propriétés hallucinogènes et sont toxiques. Les alcaloïdes les plus importants des Mandragora sont l'atropine, l'apoatropine, la belladonnine, la cuscohygrine, l'hyoscyamine, et la scopolamine. La racine est un site important de synthèse d'alcaloïdes tropaniques, ce qui en fait la partie la plus toxique de la plante.

Les mandragores ont une grosse racine pivotante qui assure la liaison entre les périodes végétatives. Ce sont des géophytes, c'est-à-dire que la partie vivace passe la mauvaise saison dans le sol.

Taxinomie

De l'époque de Linné (milieu du XVIIIe siècle) jusqu'aux années 1950, un grand nombre d'espèces de mandragores ont été décrites. La tendance ne s'est inversée que récemment et a abouti en 1998 avec la révision du genre Mandragora proposée par Ungricht et coll., à un genre ne comprenant que trois espèces :

- la mandragore méditerranéenne, Mandragora officinarum L., poussant dans le pourtour de la Méditerranée

- la mandragore sino-himalayenne, Mandragora caulescens C.B. Clark

- la mandragore turkmène, Mandragora turcomanica Mizg.

Liste d'espèces selon le NCBI

Selon NCBI :

- Mandragora autumnalis

- Mandragora caulescens

- Mandragora chinghaiensis

- Mandragora officinarum

Liste d'espèces selon ITIS

Selon ITIS :

- Mandragora autumnalis Bertol.

- Mandragora officinarum L.