Maladie du sommeil - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

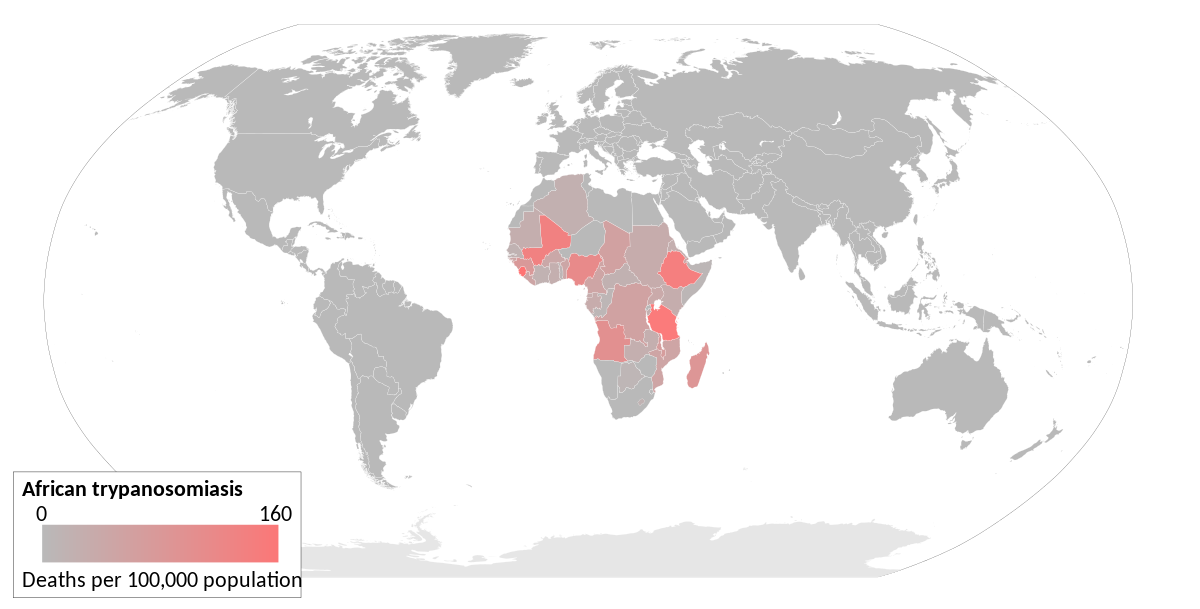

Distribution géographique et épidémiologique

La maladie se rencontre sous deux formes, selon le parasite en cause, Trypanosoma brucei gambiense ou Trypanosoma brucei rhodesiense . T.B.gambiense se trouve en Afrique centrale et occidentale; il provoque une atteinte chronique qui peut se prolonger sous une forme passive pendant des mois ou des années avant que les symptômes apparaissent. Le T.B. rhodesiense , est à l’origine d’une forme aiguë de la maladie mais il entraîne des effets beaucoup plus limités. On le trouve en Afrique méridionale et orientale ; l’infection débute en quelques semaines, est plus virulente et se développe plus rapidement. Selon des estimations récentes, la maladie du sommeil est responsable d’une perte d’espérance de vie (de 9 à 10 ans) pour 2 millions de personnes. Les évaluations récentes indiquent que plus de 60 millions de personnes réparties dans 250 foyers environ sont en danger de contracter la maladie, et il y a environ 300.000 nouveaux cas tous les ans.

La maladie a été constatée dans 36 pays, tous en Afrique subsaharienne.

Les humains sont le réservoir principal pour Trypanosoma brucei gambiense , mais d’autres espèces peuvent également être retrouvées chez les porcs et d'autres animaux. Les animaux sauvages et le bétail sont le réservoir principal de T.B. rhodesiense .

Les Taons (Tabanidae) et Stomoxydinae peuvent probablement jouer un rôle dans la transmission passive (dans des situations spéciales) non seulement pour le Nagana (la forme animale de la maladie du sommeil) mais également de la forme humaine de la maladie.

Histoire

En Afrique, la présence de la maladie du sommeil est attestée depuis le XIVe siècle. Ce n’est pourtant qu’au début du XXe siècle, en 1902 et 1903, que Sir David Bruce découvre l’agent parasitaire de cette affection, auquel il laisse son nom : le trypanosome de Bruce (Trypanosoma brucei), et en 1910 qu'il identifie avec précision son insecte vecteur, la mouche Glossina palpalis

Il y a eu trois épidémies graves en Afrique au cours du dernier siècle. La première, entre 1896 et 1906, atteint surtout l’Ouganda et le bassin du Congo. Une deuxième sévit à partir de 1920 dans plusieurs pays africains. Elle est arrêtée par des équipes mobiles qui examinent systématiquement des millions de personnes en danger. La maladie ayant presque disparu entre 1960 et 1965, le dépistage et la surveillance se relâchent après le départ des autorités coloniales et, en 1970, éclate la troisième grande épidémie.

Depuis, la maladie n'a cessé de progresser sous forme endémique dans plusieurs foyers.

Diagnostic de laboratoire

Le diagnostic repose sur la mise en évidence des trypanosomes par l'examen au microscope du fluide d’un chancre, du liquide de ponction d’un ganglion, de sang, de moelle osseuse, ou, aux dernières étapes de l'infection, du liquide céphalo-rachidien prélevé par ponction lombaire. Les trypanosomes mobiles sont recherchés sur une préparation humide et en outre une préparation est fixée et colorée avec la méthode de Giemsa. Des techniques de concentration peuvent être utilisées avant l'examen au microscope. Pour des échantillons de sang, on utilise la centrifugation, pour d'autres échantillons, tels que le liquide céphalo-rachidien, les techniques de concentration comprennent la centrifugation suivie de l'examen du sédiment. L'isolement du parasite par l'inoculation au rat ou à la souris est une méthode sensible, mais son utilisation est limitée au T.B. rhodesiense . La détection d'anticorps a une sensibilité et une spécificité qui sont trop variables pour en tirer des conclusions cliniques. En outre, dans les infections avec le T.B. rhodesiense , la séroconversion se produit après le début des symptômes cliniques et présente donc un intérêt limité.

Trois tests sérologiques semblables sont disponibles pour la détection du parasite gambien : le micro-CATT, le wb-CATT, et le wb-LATEX. Le premier utilise le sang coagulé tandis que les autres utilisent des échantillons de sang entier. Ces tests consistent à faire réagir une goutte de sang sur un réactif sur carte. Ils sont simples à mettre en œuvre et constituent un moyen de dépistage efficace. La sérologie est, par contre, peu utile dans les formes rhodésiennes, le diagnostic parasitologique devant être privilégié et étant plus facile, du fait d'une plus grande concentration en parasites.

Dans les formes neurologiques, la ponction lombaire montre, outre le parasite, une augmentation du taux de protéines ainsi que la présence de globules blancx.