Maladie de Whipple - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| Maladie de Whipple Classification et ressources externes | |

| CIM-10 | K90.8 |

|---|---|

| CIM-9 | 040.2 |

| DiseasesDB | 14124 |

| MedlinePlus | 000209 |

| eMedicine | med/2409 neuro/397 |

| MeSH | D008061 |

La maladie de Whipple est une maladie rare due à la bactérie Tropheryma whipplei. L'évolution spontanée de la maladie est longue, marquée par des épisodes de rémission et de rechutes pouvant évoluer jusqu'à la mort en absence de traitement antibiotique.

Historique

Sa première description est due à George Hoyt Whipple en 1907. La cause en est alors inconnue. De manière empirique, un traitement par antibiotique est tenté dès 1954 et s'est révélé être efficace. Une nouvelle bactérie est détectée en 1961 par Chears, Ashworth, Yardley et Hendrix. Son patrimoine génétique est partiellement séquencée au début des années 90 et elle reçoit le nom de Tropheryma whippellii (du grec Trophi signifiant alimentation et eryma pour barrière, soulignant ainsi la malabsorbtion, atteinte typique de la maladie). La culture du bacille n'a été faite qu'en 2000 par Didier Raoult. Le bacille est renommé en 2001 en Tropheryma whipplei.

Étiologie

Elle a probablement une composante infectieuse, associée à un dysfonctionnement d'origine auto-immune.

L'apparition peut en être favorisée par un choc psychologique, un stress...

Il existe un facteur génétique probable (plus fréquent chez les hommes et chez les porteurs du HLA B-27).

Épidémiologie

Il s'agit d'une maladie relativement rare (moins de 1000 cas décrits), peu de choses sont donc connues sur cette maladie, sauf qu'elle touche préférentiellement les hommes de plus de 50 ans.

Évolution

Spontanément fatale à plus ou moins long terme, le traitement par antibiotiques permet une amélioration notable de la maladie mais n'empêche pas des rechutes.

Signes et symptômes

- Manifestations classiques

- Douleurs articulaires, le plus souvent atteignant plusieurs sites de façon séquentielle (arthrites migratrices);

- syndrome de malabsorption avec diarrhée et amaigrissement, parfois saignement digestif ;

- Douleurs abdominales ;

- Pigmentation cutanée.

- Fièvre

- Atteinte du système nerveux central

- troubles des fonctions supérieures pouvant aller jusqu'à la Démence ;

- Mouvements anormaux des globes oculaires ;

- Hydrocéphalie à pression normale

- Atteintes cardiovasculaire

- etc.

L'évolution se fait typiquement en deux temps : elle débute par une atteinte articulaire et se poursuit, quelques années plus tard, par un syndrome digestif avec diarrhée et amaigrissement.

Traitement

Cette maladie nécessite une antibiothérapie au long cours, le plus souvent par trimethoprim–sulfamethoxazole. On y associe dans les formes graves une corticothérapie.

Un traitement par interféron-Gamma a été proposé en cas d'atteinte neurologique.

Diagnostic

Examens complémentaires

- Dosage des graisses dans les selles pour confirmer la stéatorrhée.

- Au transit baryté on note une atrophie villositaire. Cet examen est supplanté de nos jours par la fibroscopie gastro-duodénale permettant de visualiser un aspect fragilisé de la muqueuse du duodénum et surtout, d'en faire une biopsie (prélèvement de tissus à l'aide d'une pince coupante permettant son analyse au microscope).

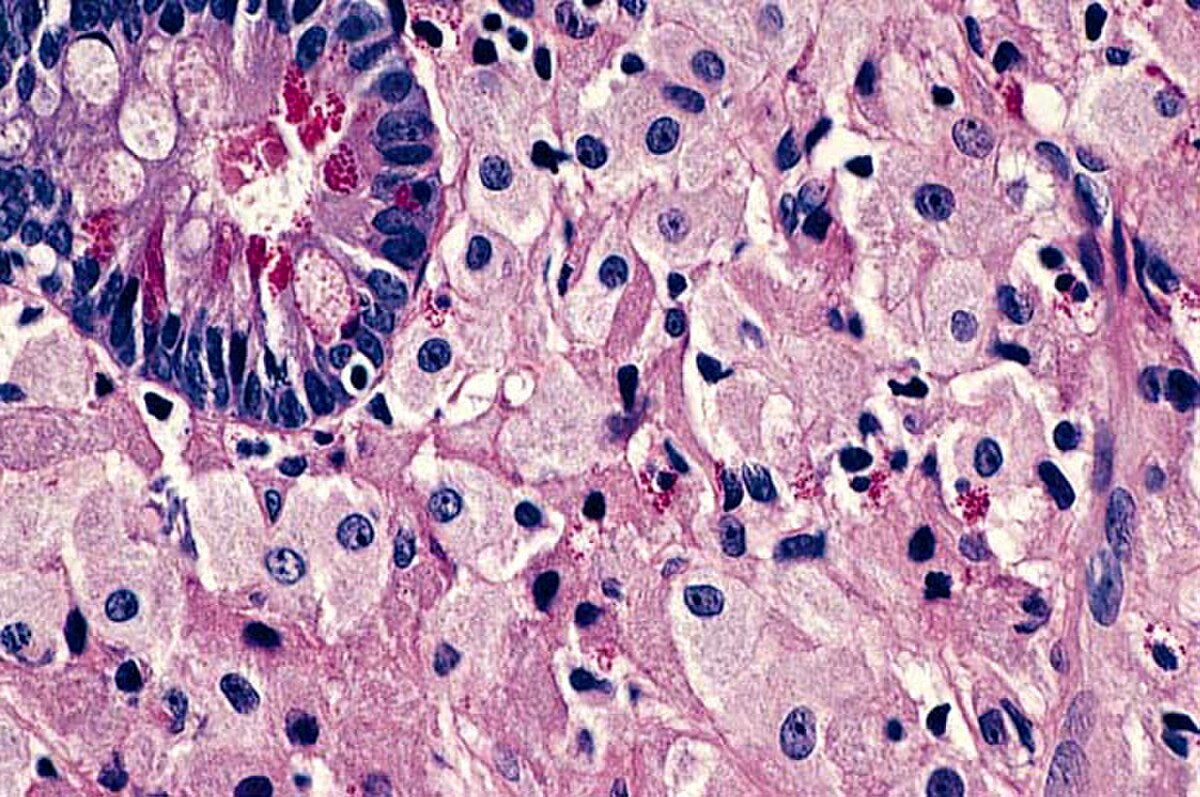

Aspect des biopsies

Après coloration au PAS, des inclusions sont visualisées dans les macrophages de la lamina propria. Cet aspect n'est cependant pas spécifique et le diagnostic peut être aidé par le marquage aux anticorps anti T whipplei.

La Réaction en chaîne par polymérase (PCR) permet de détecter également l'ARN bactérien de T. whipplei.