Maison dansante - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Architecture du bâtiment

La maison dansante est un exemple d'architecture déconstructiviste, au caractère toutefois inhabituel tant il est excentrique. Le bâtiment est composé de quatre-vingt-dix-neuf panneaux de béton de formes et de dimensions différentes, ayant nécessité le recours à autant de coffrages en bois.

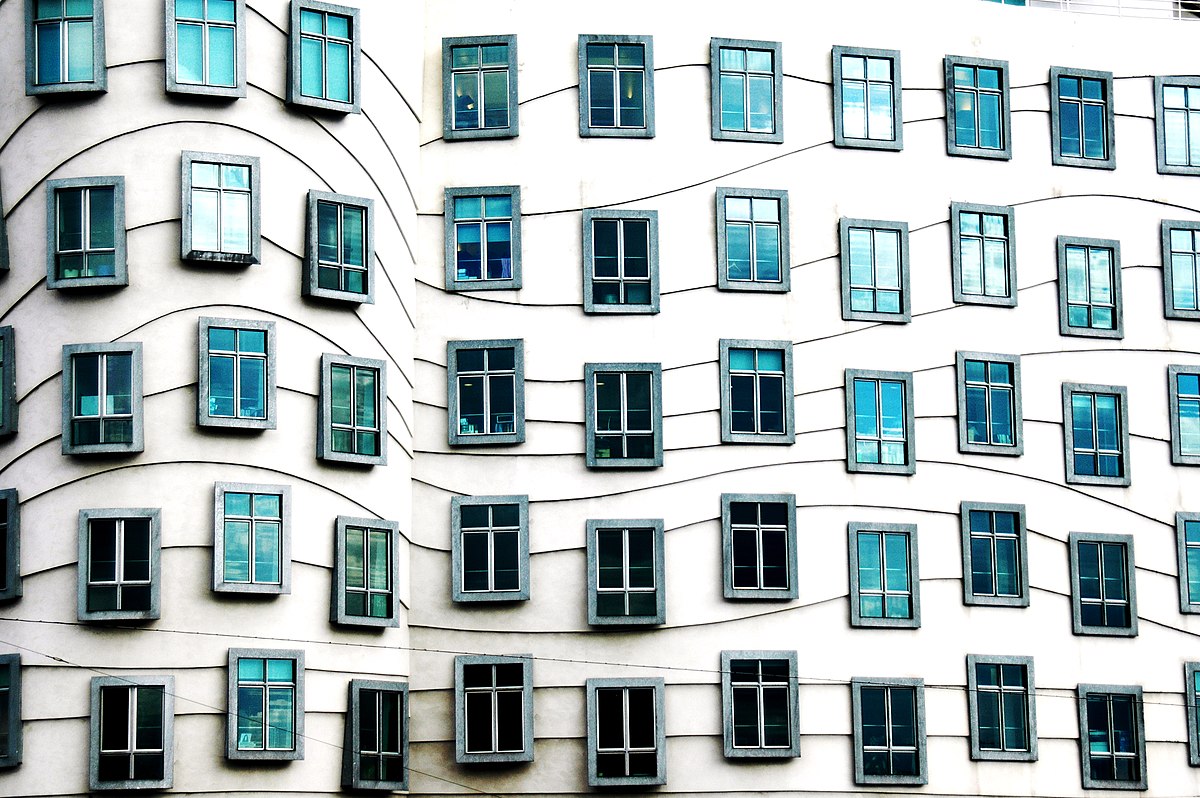

Les deux cylindres contorsionnés qui forment les deux parties de l'immeuble sont placés côte à côte dans un effet de mouvement que l'on peut qualifier d'élégant : la tour de droite, « Fred », à l'aspect athlétique imprimé par l'élargissement du cylindre vers le haut — évoquant des pectoraux développés —, campe un homme rectiligne qui surplombe légèrement et enlace de son bras la tour de gauche en verre, à l'allure plus gracile, « Ginger », dont la forme en sablier callipyge rappelle les courbes féminines. L'ensemble dégage une impression tout à la fois de rythme enjoué et d'unisson. Tandis que « Fred » intègre sa masse dans la continuité des structures des immeubles anciens voisins, « Ginger » semble virevolter dans l'air, ses piliers incurvés formant comme une métaphore de ses jambes déliées, et ses panneaux de verre, comme une schématisation de ses froufrous. Les contours de béton trapus de « Fred » sont rendus plus vivants par les lignes de bas-relief ondulées qui couvrent l'ensemble de la façade, ainsi que par un agencement décalé des fenêtres, qui font légèrement saillie par rapport aux murs courbes. « Fred » est en outre surmonté de ce qui ressemble à un dôme en bulbe traditionnel qui aurait explosé en un méli-mélo d'enchevêtrements métalliques, que certains décrivent comme une couronne de pacotille et d'autres, comme la coupe de cheveux en pétard du danseur. Le cachet syncopé caractéristique de la façade de « Fred » se retrouve dans le prolongement construit entre la tour de verre en sablier et l'immeuble Art nouveau de la famille Havel qui jouxte l'ensemble sur la place Jirásek, formant en quelque sorte le bras de « Fred » enlaçant « Ginger ».

Derrière l'aspect tourbillonnant de la façade, les locaux, relativement conventionnels, s'articulent dans le cadre d'un espace modulaire organisé autour d'un couloir compact en forme de L, les protubérances généreuses des deux tours offrant des enclaves pratiques pour y caser des salles de conférence. L'immeuble compte six étages de bureaux occupés par diverses multinationales, en plus du rez-de-chaussée et du sous-sol, qui abritent un café et des boutiques, ainsi qu'un septième étage sur toit-terrasse, qui abrite un restaurant panoramique de cuisine gastronomique d'inspiration française, La Perle de Prague, offrant une vue remarquable sur la ville. La présence de ces divers commerces fait de la maison dansante un immeuble de bureaux beaucoup moins « insulaire » que la plupart de ses homologues, qui excluent sciemment le public. Le bâtiment, situé dans un quartier qui subit une circulation routière importante, est entièrement climatisé.

Les polémiques suscitées lors de la construction de cet immeuble sont, dix ans plus tard, majoritairement retombées. Certains critiques continuent toutefois à penser que la volonté de réaliser un ouvrage symbolique du renouveau politique du pays a primé sur le respect du cachet architectural de la ville. Selon eux, la synthèse débridée des références historiques qui émaillent la maison dansante — qui voudrait incorporer depuis la vivacité du baroque jusqu'à la sinuosité de l'Art nouveau, en passant par une lointaine évocation du cubisme tchèque —, ne parvient pas à faire le poids face aux chefs d'œuvre qui l'entourent de très près, comme le Théâtre national ou le Château de Prague. D'autres, en revanche, apprécient le contraste qu'il offre en regard de l'esprit globalement rococo de la ville. En tout état de cause, la maison dansante ne laisse personne indifférent.