Loire (fleuve) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| Loire | |

|---|---|

| |

| |

| Caractéristiques | |

| Longueur | 1 013 km |

| Bassin | 117 000 km2 |

| Bassin collecteur | Loire |

| Débit moyen | 931 m3⋅s-1 (Saint-Nazaire) |

| Régime | Pluvio-nival océanique |

| Cours | |

| Source | Mont Gerbier de Jonc |

| · Localisation | Sainte-Eulalie, |

| · Altitude | 1 408 m |

| · Coordonnées | |

| Embouchure | Océan Atlantique |

| · Localisation | Saint-Nazaire / Saint-Brevin-les-Pins, France |

| · Altitude | 0 m |

| · Coordonnées | |

| Géographie | |

| Principaux affluents | |

| · Rive gauche | Allier, Beuvron, Cher, Indre, Vienne, Thouet, Sèvre nantaise, |

| · Rive droite | Arroux, Aron |

| Pays traversés |

|

| Principales villes | Le Puy-en-Velay, Saint-Étienne, Nevers, Orléans, Blois, Tours, Nantes, Saint-Nazaire |

La Loire est un fleuve long de 1 013 kilomètres, ce qui en fait le plus long ayant son cours en France. Bien que son premier affluent l'Aigue Nègre ait parcouru 4 km à la confluence contre 2,5 km pour la Loire, sa source est considérée être en Ardèche, au Mont Gerbier de Jonc (Massif central).

Son embouchure se trouve dans le département de la Loire-Atlantique à l'ouest de la région des Pays de la Loire et à l'ouest de l'Anjou. La partie de son cours située en aval du confluent de la Vienne (à la hauteur de la commune de Candes-Saint-Martin dans l' Indre-et-Loire) et jusqu'à Saint-Nazaire s'appelle la Basse-Loire. Elle se jette dans l’océan Atlantique en Loire-Atlantique à travers un estuaire (la partie de la Basse-Loire allant de l'estuaire au Fresne, est appelée Loire armoricaine ou Loire bretonne).

Son bassin de 117 000 km² occupe plus d’un cinquième du territoire français.

Jusqu'au milieu du XIXe siècle, la Loire était la voie principale par laquelle transitaient les marchandises de l'intérieur du pays jusqu'au port de Nantes. L'arrivée du chemin de fer, qui relie aujourd'hui Paris à Saint-Nazaire en passant par Le Mans, a changé la donne.

Étymologie

Loire vient du gaulois Liger, basé sur un radical hydronymique pré-latin lic / lig, fréquent par ailleurs.

Hydrologie

Le débit moyen de la Loire est très irrégulier. Il est, sur une année, de 350 m³/s à Orléans et de 900 m³/s à l’embouchure. Cependant, il peut parfois brutalement dépasser les 2 000 m³/s pour la haute Loire et 7 000 m³/s en basse Loire en période de crue. En été, un débit moyen de 10 m³/s à Orléans n’est pas rare. Cette irrégularité du débit fait que la majeure partie du fleuve n'est pas navigable.

Le débit est partiellement régulé par trois barrages : Grangent et Villerest sur la Loire ; Naussac sur l'Allier. Ils permettent la retenue des eaux pour écrêter les crues et le relargage pour maintenir un débit suffisant, en particulier afin de permettre le refroidissement des quatre centrales nucléaires situées sur le fleuve : Belleville, Chinon, Dampierre et Saint-Laurent.

Les crues de la Loire

Elles peuvent être de type cévenole par averses brutales en amont ou de type océanique.

Elles sont relativement fréquentes (on parle de « crues décennales ») et connues de longue date, motivant la construction de digues dès le XIIe siècle, étendues par Louis XI à l’Orléanais et à la Touraine.

Les plus grandes crues, dans la région d’Orléans, ont eu lieu en juin 1856 (niveau maximal à Orléans à 7,1 m avec débit à 6 000 m3 au bec d'Allier), en 1866 (niveau 6,92 m), en 1846 (niveau 6,78 m). La crue la plus importante au XXe siècle est celle de 1907 (niveau 5,25 m). Auparavant, celles de 1707 et de 1790, du même ordre d'importance, étaient les crues de référence.

La crue de 1856 demeure encore de nos jours la crue record et de référence pour l’aménagement du territoire. Elle a recouvert près de 100 000 hectares, détruit près de 23 km de digues et provoquant la mort d'une trentaine de personnes uniquement dans le département de Maine-et-Loire. De nombreuses villes furent partiellement submergées : Blois, Tours, Trélazé, etc. Dans cette dernière commune, la carrière des Ardoisières fut engloutie provoquant l’arrêt de la production durant plusieurs mois. L’empereur Napoléon III fit alors une visite sur les lieux de la catastrophe. Cette visite auprès des sinistrés avait aussi des arrière-pensées politiques (cf. émeutes de la Marianne dans cette commune un an plus tôt). Cependant, à l'amont du confluent de l’Allier, le niveau de cette crue de 1856 fut nettement moins élevé qu'en 1846 et 1866, et d’un niveau équivalent à celle de 1907.

De nombreuses maisons anciennes comportent des marques de crue sur leurs murs. Nombre d'entre elles date de la campagne de pose de plaques commémoratives dans les zones inondées qui fut entreprise en 1856 pour conserver le souvenir de la catastrophe.

En Haute-Loire, les crues de septembre 1980 ont fait six morts et vingt blessés. Un déluge s'était abattu en une nuit sur la façade cévenole du bassin. Heureusement, l'averse a eu lieu alors que le torrent était à sec.

Le 4 janvier 1994, Michel Barnier, ministre de l'Environnement du gouvernement d'Édouard Balladur, annonce le Plan Loire grandeur nature, un plan global d’aménagement de la Loire visant à concilier la sécurité des personnes, la protection de l’environnement et le développement économique.

Les débits à Saint-Nazaire

Le débit de la Loire a été observé sur une période de 15 ans, entre les années 1994 et 2008, à Saint-Nazaire, ville située à son embouchure sur l'océan. La surface ainsi étudiée est de 117 480 km², c'est-à-dire la totalité du bassin versant du fleuve.

Le débit moyen interannuel ou module du fleuve à Saint-Nazaire est de 931 m³ par seconde.

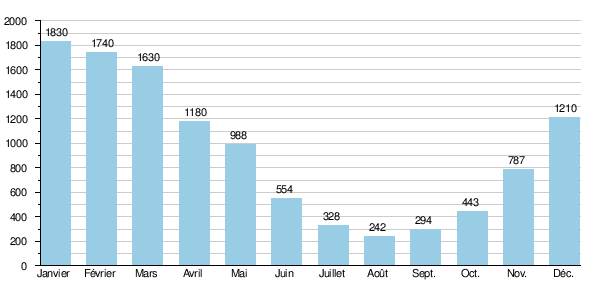

La Loire présente des fluctuations saisonnières de débit bien marquées. Les hautes eaux se déroulent en hiver et au tout début du printemps, et se caractérisent par des débits mensuels moyens allant de 1 630 à 1 830 m³ par seconde, de janvier à mars inclus (avec un maximum en janvier). À partir du mois d'avril, le débit diminue progressivement jusqu'aux basses eaux d'été qui ont lieu de juin à octobre, entraînant une baisse du débit mensuel moyen jusqu'au plancher de 242 m³ au mois d'août, ce qui est plus confortable que ce que l'on pense habituellement. Mais ces moyennes mensuelles cachent des fluctuations bien plus prononcées sur de courtes périodes ou selon les années.

Débit moyen mensuel de la Loire (en m³/seconde) mesuré à la station hydrologique de Saint-Nazaire

données calculées sur 15 ans

Aux étiages, le VCN3 peut chuter jusque 100 m³ par seconde en cas de période quinquennale sèche, ce qui n'est pas tellement sévère, le cours d'eau conservant alors plus de 10 % de son débit moyen.

Quant aux crues, elles peuvent être extrêmement importantes. Les QJ 2 et QJ 5 ou débits journaliers calculés de crue biennale et quinquennale valent respectivement 3 500 et 4 500 m³ par seconde. Le QJ 10 ou débit journalier calculé de crue décennale est de 5 200 m³ par seconde, le QJ 20 de 5 900 m³, tandis que le QJ 50 n'a pas été calculé étant donnée l'insuffisance de la période d'observation. Cela signifie que tous les 20 ans en moyenne, l'on doit s'attendre à une crue de l'ordre de 5 900 m³ par seconde, soit presque autant que le débit moyen du Danube en fin de parcours.

Le débit journalier maximal enregistré à Saint-Nazaire durant cette période, a été de 5 350 m³ par seconde le 31 décembre 1999. En comparant cette valeur à l'échelle des QJ de la rivière, on constate que cette crue était d'ordre décennal (définie par le QJ 10), et donc nullement exceptionnelle, car destinée à se répéter tous les dix à douze ans en moyenne.

La Loire est un fleuve moyennement abondant. La lame d'eau écoulée dans son bassin versant est de 251 millimètres annuellement, ce qui est quelque peu inférieur à la moyenne d'ensemble de la France (plus ou moins 320 millimètres). Le débit spécifique (ou Qsp) atteint de ce fait le chiffre modéré de 7,9 litres par seconde et par kilomètre carré de bassin.