Loi de Beer-Lambert - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Vérification avec du thé

Si l'on fait infuser un sachet de thé dans une casserole et qu'on le retire ensuite, on peut observer que l'ajout d'une quantité quelconque d'eau pure n'altère pas visiblement la coloration du liquide lorsque observé par dessus, aussi contre-intuitif que cela paraisse. La raison en est que le paramètre de concentration diminue exactement dans les mêmes proportions qu'augmente l'épaisseur à traverser.

Une seconde réflexion rend la chose évidente, du fait que la quantité de pigment traversée par la lumière reste nécessairement la même du fait du parallélisme des parois de la casserole.

Loi de Beer-Lambert dans l'atmosphère

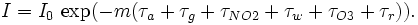

La loi de Beer-Lambert peut être appliquée pour décrire l'atténuation du rayonnement solaire à travers l'atmosphère. Dans ce cas, une partie de cette lumière est diffusée tandis qu'une autre est absorbée par les différents constituants. La loi est exprimée comme suit :

Dans cette équation, τx est le coefficient de transparence d'un composant x de l'atmosphère, qui peut être :

- a fait référence aux aérosols qui absorbent et diffusent la lumière,

- g est un mélange uniforme de gaz (principalement, le dioxyde de carbone (CO) et le dioxygène (O). Ils sont seulement absorbants, respectivement, des ultraviolets et des infrarouges),

- NO est le dioxyde d'azote (provenant principalement de la pollution urbaine),

- w est l'absorption due à la vapeur d'eau,

- O est l'ozone (il absorbe seulement une partie des ultraviolets),

- r est la diffusion Rayleigh due au dioxygène (O) et au diazote (N) (ce dernier est à l'origine de la couleur bleue du ciel),

- m est le facteur optique de la masse de l'air, égal à 1/cosθ où θ est l'angle que forme les rayons solaires incidents avec le zénith.

Cette équation est utilisée pour déterminer l'épaisseur optique des aérosols, afin d'étudier leur effets sur le climat, ou pour corriger les aberrations dans les images obtenues par les satellites.

Histoire

Cette loi fut découverte par Pierre Bouguer en 1729 et publiée dans son ouvrage Essai d'Optique sur la Gradation de la Lumière (Claude Jombert, Paris, 1729), puis reprise par Johann Heinrich Lambert en 1760 et finalement August Beer en 1852 y introduisit la concentration, lui donnant la forme sous laquelle elle est le plus souvent utilisée.