Lignine - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Structure chimique

On ne s'accorde toujours pas sur une définition unique et précise de la lignine du fait de sa grande variabilité et cela au sein même de la même espèce, car sa formation dépend de l'environnement physico-chimique dans lequel le végétal croît. Il serait donc préférable de parler des lignines.

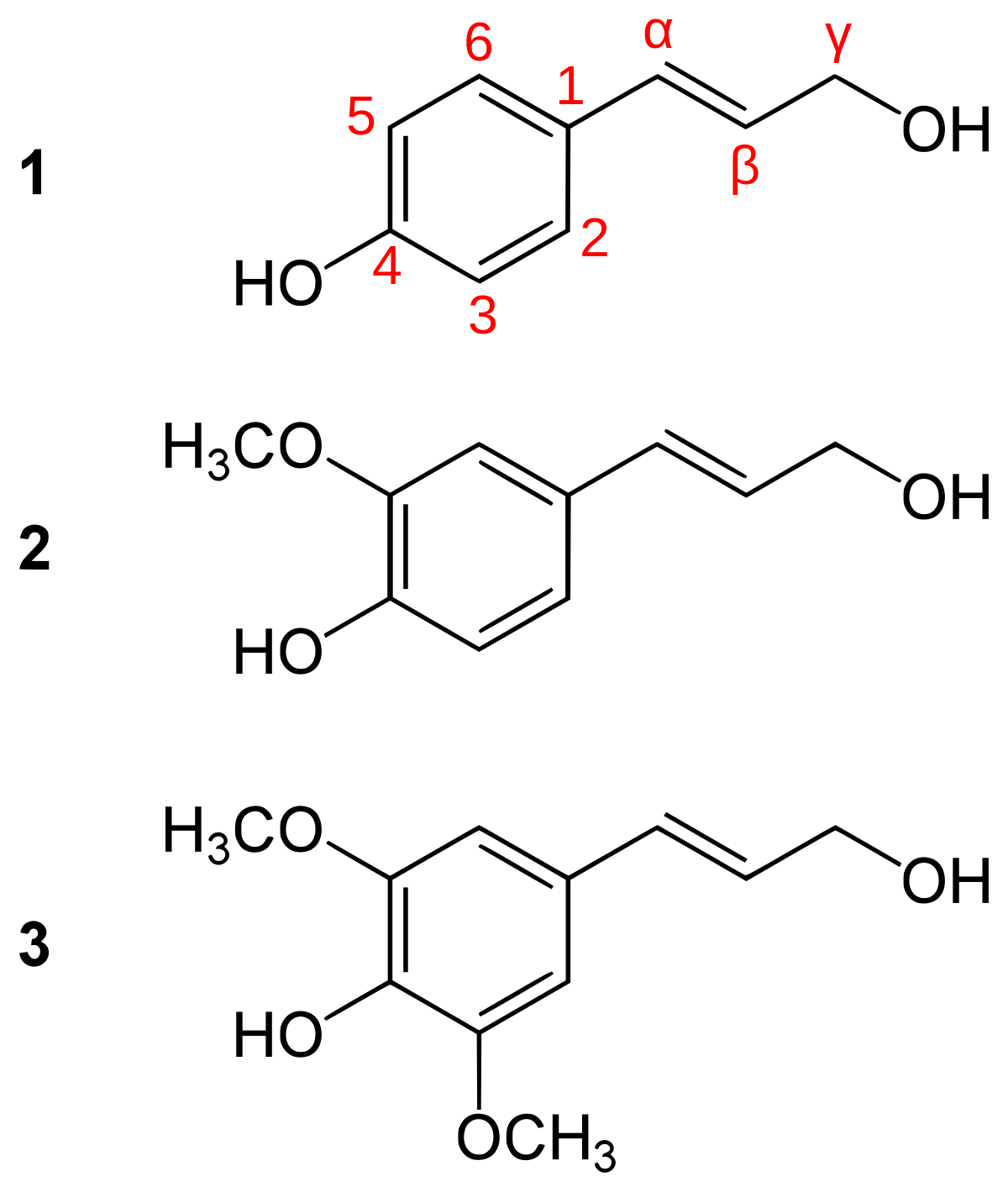

Les lignines sont des polymères de monolignols. Il existe au moins trois types de monomères différents :

- l'alcool coumarylique (ou p-coumaryle), appelée unité H

- l'alcool coniférylique (ou coniféryle), appelée unité G

- l'alcool sinapylique, appelée unité S.

La fraction de chaque monomère varie de façon importante en fonction de :

- la lignée végétale (Angiosperme, Gymnosperme, etc.),

- l’espèce,

- l’organe,

- le tissu.

Les lignines de gymnospermes sont homogènes. Le bois de ces essences est constitué à 95 % de trachéides et à 5 % de différents types de parenchymes. Le bois de résineux contient beaucoup de lignine (entre 25 et 35 %), une lignine dont la structure est « condensée » (nombreuses liaisons C-C entre les unités constitutives).

Les angiospermes étant des essences évolutivement beaucoup plus jeunes, elles ont eu le temps de diversifier leurs tissus pour le transport de fluides (chez les gymnospermes, les fonctions de transport des fluides et de support mécanique sont assurées par les trachéides). On trouve ainsi une diversité énorme des bois de feuillus dont certains sont plus poreux (riches en vaisseaux, comme les chênes) et les autres plus « fibreux » (comme les bouleaux). La lignine devient elle aussi plus diversifiée et elle varie entre les cellules des fibres et les cellules des vaisseaux.

Enjeux économiques

- Les lignines sont fortement recherchées dans les bois de chauffage, ayant un pouvoir calorifique important.

- Au contraire, elles sont gênantes pour la fabrication du papier, responsables de sa coloration jaunâtre après exposition au soleil. Ce sont les produits chlorés contenus dans les substances permettant l’extraction de la lignine (délignification) des pâtes à papier qui rend cette industrie polluante.

- Enfin, elles sont peu digestes et donc peu recherchées dans la culture de plantes fourragères.

Pour les raisons évoquées ci-dessus, de nombreuses recherches sont en cours (essentiellement par transformation génétique), visant à produire des végétaux moins riches en lignine (fabrication du papier), ou au contraire, avec un taux de lignine plus important (bois de chauffage).

Mais, vu l'importance de la production du complexe lignine — hémicellulose — cellulose sur la planète, environ 25 % de cette ressource renouvelable serait accessible à des procédés de conversion biotechnologiques. Ainsi, actuellement les champignons de la pourriture blanche sont très étudiés en raison de plusieurs applications :

- Mise en place de procédés propres et économiques dans l'industrie papetière ;

- bioconversion et production de molécules à haute valeur ajoutée d'intérêts agro-alimentaire et pharmaceutique à partir de matériaux lignocellulosiques ;

- biotraitement et valorisation des matériaux lignocellulosiques (notamment pour le bétail) ;

- amélioration des sols grâce au bois raméal fragmenté.

- L'Université de Tokushima (Japon) a annoncé avoir réussi (à haute température et haute pression) a séparer la lignine des autres composants du bois, permettant de produire avec cette lignine à faible masse moléculaire une résine époxy résistante à la température et non conductrice de l'électricité, comparable selon ses inventeur aux résines actuellement utilisées