Ligne Paris-Saint-Lazare - Ermont-Eaubonne - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Histoire

Chronologie

- 24 août 1837 : ouverture de la ligne Paris - Saint-Germain-en-Laye ;

- 28 avril 1851 : ouverture du tronçon Asnières-sur-Seine - Argenteuil ;

- 1er août 1863 : ouverture de la jonction Argenteuil - Ermont-Eaubonne ;

- 5 janvier 1936 : électrification de la ligne en 750 V par troisième rail jusqu'à Argenteuil ;

- 27 mars 1967 : réélectrification de la ligne en 25 kV par caténaire jusqu'à Argenteuil ;

- mai 1983 : électrification en 25 kV par caténaire du tronçon Argenteuil - Ermont-Eaubonne.

La ligne d'Argenteuil

Concédée le 10 janvier 1851, la ligne Asnières-sur-Seine - Argenteuil est ouverte le 28 avril 1851. La ligne atteint de fait la gare d'Argenteuil Rive Gauche, située à Colombes à proximité du pont routier d'Argenteuil, alors à péage, avant le franchissement du fleuve. Elle s'embranche 170 mètres après la gare d'Asnières sur les lignes existantes de Paris à Saint-Germain-en-Laye, ouverte en 1837, et de Paris à Versailles Rive droite, ouverte en 1839.

Malgré sa faible longueur, le tronçon est économiquement important : il relie à Paris, ainsi qu'à la Normandie, une petite région assez peuplée (Argenteuil, Colombes), riche région maraîchère, et où l'exploitation du gypse pour la fabrication du plâtre est en pleine expansion.

La ligne est concédée à l'ingénieur Andraud, qui souhaite y expérimenter son système de locomotion à air comprimé, mais ce dernier ne parvient pas à réunir les capitaux nécessaires. Il cède en conséquence sa concession à la compagnie de Saint-Germain, à condition de pouvoir disposer pour ses expériences de la courte portion de ligne entre l'ancienne gare du Pecq et Le Vésinet sur la ligne de Saint-Germain, à l'abandon depuis la mise en place du chemin de fer atmosphérique.

La compagnie souhaite l'extension de son réseau afin de combler les pertes financières dues aux émeutes de 1848, qui ont fortement affecté sa ligne de Saint-Germain. Elle confie la construction de la nouvelle ligne à l'ingénieur Flachat. Il réalise le tronçon rapidement et économiquement, le montant des dépenses n'atteignant pas 400 000 francs. Le tronçon est inauguré le 27 avril 1851 par un convoi comprenant, en particulier, deux grands wagons mixtes à six roues d'une capacité de 90 personnes chacun, 60 à l'intérieur et 30 sur les banquettes couvertes de l'impériale.

La ligne voit son importance croître rapidement au-delà du seul plan local. Elle devient un lien stratégique avec l'ouverture au sud du raccordement de Viroflay en 1852, permettant une liaison vers la Bretagne par la ligne Paris - Brest, et au nord d'une liaison avec la Flandre, suite au projet de jonction des réseaux Nord et Ouest avec la réalisation d'un court tronçon entre gare d'Argenteuil et Ermont.

La jonction Argenteuil - Ermont-Eaubonne

Établie à frais communs par les compagnies de l'Ouest et du Nord afin de créer une jonction entre les deux réseaux, ce court tronçon de cinq kilomètres ne comportant qu'une gare intermédiaire est concédé le 26 juin 1857 et ouvert le 1er août 1863, aux mêmes dates que la courte extension plus à l'ouest de Saint-Ouen-l'Aumône à Pontoise.

L'électrification de la ligne d'Argenteuil

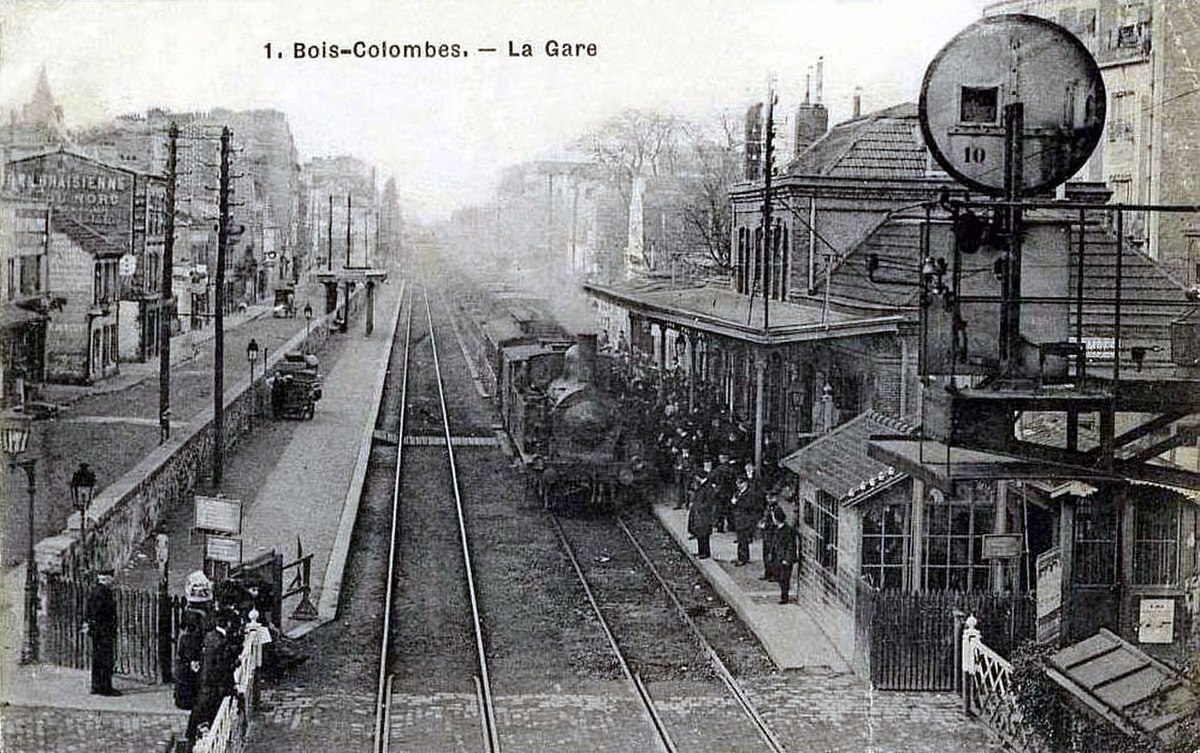

Au début des années 1930, la ligne comporte quatre passages à niveau entre Bois-Colombes et Le Stade, provoquant des embouteillages croissants. La décision de leur suppression et de leur remplacement par des passages supérieurs ou inférieurs est prise en 1932.

Le chantier prévoit l'abaissement des voies de six mètres entre Bois-Colombes et Colombes et leur élévation d'autant entre Colombes et Le Stade. Afin de perturber le moins possible l'important trafic ferroviaire, il est décidé d'édifier deux nouvelles voies, parallèles aux anciennes, pendant le temps des travaux. Il apparaît alors judicieux de pérenniser cette configuration afin de disposer de quatre voies jusqu'au Stade, permettant de mieux séparer les groupes IV et VI et de fluidifier le trafic. Ces deux nouvelles voies permettent par ailleurs de pousser l'électrification par troisième rail de Bois-Colombes à Argenteuil, où un terminus intermédiaire est établi.

En 1933, le gouvernement vient en aide aux 300 000 chômeurs victimes de la crise économique par le lancement d'un programme de grands travaux contre le chômage, dit plan Marquet. Celui-ci comprend le quadruplement des voies de Bois-Colombes au Stade.

Les travaux démarrent fin 1933 et sont menés à bien en deux ans. Les deux nouvelles voies sont livrées en janvier 1935 de Bois-Colombes à Colombes, puis en février jusqu'au Stade. Les deux voies provisoires sont mises à niveau en décembre. Afin d'éviter une césure de l'agglomération de Colombes, la traversée de la ville est établie en viaduc, de fait par deux viaducs accolés. Ces derniers, constitués d'un tablier en poutrelles d'acier enrobées d'une chape de béton, et reposant sur des portiques de béton, sont achevés en février et août 1935. La gare de Colombes est entièrement reconstruite, avec un quai central situé entre les deux viaducs parallèles.

Les gares de Bois-Colombes et du Stade sont également reconstruites : la première est réédifiée dans un style caractéristique de l'époque au-dessus des voies par l'architecte Urbain Cassan ; la seconde est a contrario rebâtie sous les voies. La halte du Stade est alors ouverte en permanence, et non plus uniquement lors de réunions sportives comme auparavant.

Entre Asnières et Bois-Colombes, les voies banlieue du groupe IV franchissent la voie impaire du groupe VI par une tranchée couverte afin d'assurer une totale séparation des deux groupes. À partir de Bois-Colombes, les voies du groupe IV se placent entre celles, latérales et dénuées de quais, du groupe VI.

Les deux voies du groupe IV sont dotées d'un troisième rail alimenté en 750 V. L'alimentation est assurée par une sous-station supplémentaire établie dans les emprises de la gare de marchandises d'Argenteuil, dotée de trois groupes de commutatrices de 1000 kilowatts et équipée d'un dispositif de commande automatique. Le nouveau service électrique avec grille de desserte plus dense est inauguré le 5 janvier 1936.

L'électrification en 25 kV

Le 27 mars 1967, la ligne est réélectrifiée en courant alternatif 25 kV par caténaire jusqu'à Argenteuil lors de la mise sous tension connexe des voies du groupe VI jusqu'à Mantes-la-Jolie ; toutefois, l'exploitation du groupe IV jusqu'à Bois-Colombes se poursuit avec du matériel sous troisième rail 750 V jusqu'en 1975. L'exploitation de Bois-Colombes à Argenteuil et au-delà vers Mantes est assurée à l'aide de matériel moderne, mais le rail de contact, non alimenté, reste en place de Bois-Colombes à Argenteuil jusqu'à l'automne 1975 où sa dépose est réalisée.

Le court tronçon Ermont - Argenteuil est un des rares du réseau de banlieue à subsister sous traction thermique au début des années 1980. Géré par la région de Paris-Nord, il a pour vocation d'assurer un rabattement vers les réseaux de Paris-Nord à Ermont-Eaubonne, et de Paris Saint-Lazare à Argenteuil, moyennant une correspondance dans ces gares. L'attraction croissante du quartier Saint-Lazare et la réalisation du quartier d'affaires de La Défense provoquent une fréquentation croissante de cette ligne. Sa desserte, assurée en navette à la demi-heure en journée et à raison de six trains par heure lors des pointes de trafic, est convenable mais le block manuel et le matériel engagé, des rames Talbot tractées par des BB 66000 ou 66400 avec voiture chaudière, ne sont plus à la hauteur d'un service moderne de banlieue.

La modernisation de ce tronçon avec électrification par caténaire en 25 kV et introduction du block automatique lumineux (BAL) ne pose pas de difficultés et est réalisé de manière anticipée en mai 1983, dans le cadre du projet VMI, dont l'objet est la création d'une antenne nord-ouest à la ligne C du RER, ouverte le 25 septembre 1988 et à laquelle s'intègre ce tronçon. Cette électrification permet de supprimer une des dernières enclaves à traction diesel en banlieue. À Argenteuil, une seconde voie à quai en impasse est établie ultérieurement pour les trains terminus du RER C.