Ligne Paris-Nord - Lille - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

La ligne

Tracé

La ligne Paris - Lille quitte la gare de Paris-Nord en direction du nord sur six kilomètres jusqu'à Saint-Denis. Elle s'incurve alors en direction du nord-est et traverse la plaine de France, en rampe continue de 5 mm/m. Parvenue à hauteur de Marly-la-Ville, dans le Val-d'Oise, elle se réoriente vers le nord, puis s'incurve en direction du nord-ouest, et redescend jusqu'à Creil et la vallée de l'Oise en pente de 5mm/m. Après Survilliers, elle se situe en région Picardie. Après avoir traversé la forêt de Chantilly, ainsi que les vallées de la Thève, puis de la Nonette et enfin de l'Oise grâce à des viaducs, elle parvient en gare de Creil où elle se sépare de l'axe Paris - Saint-Quentin - Bruxelles (ligne Creil - Jeumont).

La ligne se dirige alors en direction du nord, en remontant la vallée de la Brêche, desservant au passage Clermont et Saint-Just-en-Chaussée. Après une traversée du plateau picard, elle redescend alors jusqu'à la vallée de la Somme à travers le Santerre et atteint Longueau, point de bifurcation vers Amiens à l'ouest. La ligne s'incurve alors vers le nord-est et suit la vallée de la Somme jusqu'à Corbie, puis de l'Ancre, desservant Albert. Elle s'établit de nouveau sur le plateau picard. À Achiet-le-Petit, elle pénètre dans la région Nord-Pas-de-Calais et atteint Arras.

Le tracé s'oriente alors vers le nord-est et suit la vallée de la Scarpe, en ligne droite sur une grande majorité du parcours jusqu'à Douai. La ligne se réoriente vers le nord-ouest, puis après une légère courbe, continue plein nord. En ligne droite entre Libercourt et Ronchin, la ligne traverse la forêt de Phalempin. Après avoir rejoint l'étoile ferroviaire lilloise, elle atteint la gare en impasse de Lille-Flandres.

Ouvrages d’art

Le pont sur le canal Saint-Denis (469 m), à Saint-Denis, ainsi que les deux grands viaducs de Commelles (398 m) et de la Canardière (457 m) à Chantilly, puis le pont de Laversine franchissant l'Oise, long de 98 mètres, constituent les principaux ouvrages d'art remarquables du tracé, tous situés entre Paris et Creil.

Équipement

La ligne est électrifiée comme tout le réseau Nord en 25 kV-50 Hz monophasé, équipée du block automatique lumineux, du contrôle de vitesse par balises (KVB) et d'une liaison radio sol-train sans transmission de données.

Exploitation

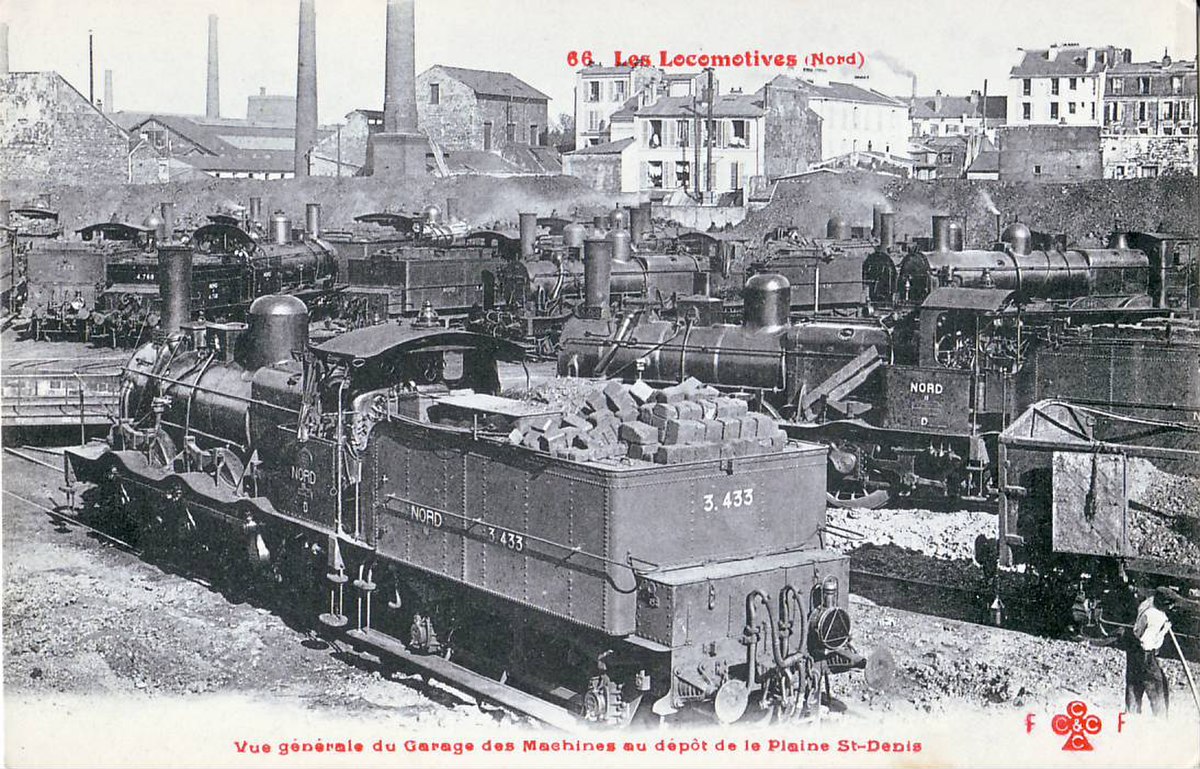

La traction vapeur

Le parc initial, comprenant trente locomotives de type 111 construites par Buddicom laisse rapidement la place aux Crampton, d'un poids adhérent de 12,6 t, qui se voient confier les meilleurs trains dès 1849. A cette époque, le trajet Paris - Lille via Pontoise nécessite 6 h 15. Dès 1852, la Compagnie du Nord procède à des modifications du système de freinage sur ses voitures, autorisant la vitesse de pointe de 120 km/h. En 1854, la mise en service des Crampton permet de ramener le temps de trajet à 4 h 50/5 h 15. Le nouvel itinéraire via Chantilly ouvert en 1859, diminue encore le temps de parcours à 4 h 30.

Améliorées par diverses modifications, les Crampton assurent un service fiable et rapide durant deux décennies, assurant à la Compagnie du Nord une réputation justifié de vitesse. Toutefois, les évolutions rapides de l'industrie amènent un nouveau type de machines, plus puissantes, qui relèguent les Cramptons aux dessertes moins nobles : les Outrance. Disposant d'un poids adhérent de 25 t, elles sont livrées de 1871 à 1885. Ces machines robustes tractent jusqu'en 1895 les express de 200 t à 90 km/h.

Les 220 compound, mises en service de 1891 à 1897 les remplacent et assurent des marches à une vitesse moyenne proche de 90 km/h, permettant à un train de 300 t de relier Lille à Paris en 3 h 30. Mais l'arrivée de voitures à bogies et à intercirculation, accroissant notablement le poids des trains, les met en difficulté. Elles sont alors remplacées à leur tour dès 1900 par les Atlantic, locomotives puissantes diminuant de nouveau le temps de parcours à un peu moins de 3 h 0 avec une charge de 250 t, confirmant la réputation de vitesse de la Compagnie.

Il faut attendre 1924 pour voir les Atlantic concurrencées par un nouveau type de machine. La Compagnie commande en effet quarante Pacific, d'une puissance de 2500 chevaux. D'un comportement similaire aux Atlantic, elles emmènent en revanche des convois de 600 à 650 t, raflant les rapides et express aux Atlantic. Avec une charge de 350 à 400 t, ces machines abattent la rampe de Survilliers à 110 km/h.

Au printemps 1934, la Compagnie reçoit ses vingt premières Pacific Chapelon. La puissance de ces machines Pacific, modifiées par l'ingénieur André Chapelon, convainc la Compagnie qui commande d'autres locomotives du même type, portant le parc à 48 machines en 1938. Avec une charge de 500 t, une Chapelon couvre le trajet Paris - Arras en 1 h 50. La petite série 232 R et 232 S Hudson complète l'effectif à partir de 1940. La Compagnie du Nord reste fidèle à sa réputation de vitesse : elle autorise ses 231 à la vitesse limite de 130 km/h en cas de retard, contre 120 km/h pour toutes les autres locomotives. Cette disposition n'est toutefois permise qu'entre Creil et Arras, alors la seule section de la ligne équipée du block automatique lumineux.

À partir de 1952, les Mountain 241 P complètent le parc et assurent les express lourds : d'une puissance de 3500 chevaux, ces machines passent la rampe de Survilliers à 110 km/h, avec une charge de 750 à 780 t. Mais à la fin des années 1950, la traction vapeur laisse la place à la traction électrique, tournant une page de l'histoire du réseau Nord.

La traction diesel

Si la traction vapeur demeure la norme sur la ligne jusqu'à la fin des années 1950, des rames diesel y circulent également durant deux décennies. À partir de 1934, les trains automoteurs rapides (TAR) relient Paris à Lille à la vitesse de pointe de 140 km/h, contre généralement 120 km/h pour les trains à vapeur, vitesse maximale admise, sauf rare exception, sur le réseau français jusqu'aux années 1950. Ces circulations prennent fin avec l'électrification de la ligne.

La traction électrique

Afin d'assurer la traction électrique des trains, 105 machines sont commandées par la SNCF : 61 de type BB déjà employées sur l'artère Nord-Est (BB 12000 et BB 13000), 28 CC (CC 14000 et CC 14100) et 16 BB puissantes (BB 16000 et BB 16500). Les nouvelles voitures DEV inox sont autorisées à la vitesse de 150 km/h, à partir de l'été 1959 pour trois rapides Paris - Tourcoing. Elles sont autorisées à la vitesse de 160 km/h en 1967, après adoption de nouveaux bogies de type Y 24Z et généralisation du freinage électro-pneumatique. Le « C160 » est plus tard généralisé au parc Corail, qui apparaît au milieu des années 1970.

Le caractère international de l'axe Paris - Lille amène à voir circuler des machines spécifiques passe-frontières, qui marquent particulièrement l'histoire de la ligne. C'est le cas des CC 40100 quadritension, et des locomotives belges série 15, 16 et 18 puis des série 12.

La desserte voyageurs

La ligne, qui constitue un grand axe intérieur entre Paris et le nord de la France, a toujours possédé une vocation internationale. En 1846, Paris et Bruxelles sont reliées en 12 h 30. En avril 1848, l'ouverture de la ligne Amiens - Boulogne permet la création de trains vers la Grande-Bretagne. Entre Paris et Lille, les temps de parcours diminuent rapidement : de 7 h 50 en 1846, il passent à 5 h 00 en 1851, grâce à l'arrivée des locomotives Crampton. Ce temps baisse à 3 h 15 en 1897, puis 3 h 00 en 1903, avec l'arrivée des Atlantic. En 1896, Georges Nagelmackers crée le « Nord-Express », premier grand train international hebdomadaire empruntant la ligne : il relie Paris à Saint-Pétersbourg via Berlin. En 1937, le rapide 307, assuré par une rame TAR à trois caisses, abat les 251 kilomètres qui séparent les deux villes en 2 h 25, performance remarquable avec trois arrêts intermédiaires à Longueau, Arras et Douai. Mais à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, la situation du réseau amène les temps de trajet à fortement s'allonger, avec une relation Paris-Lille demandant 7 h 30. En 1953, les TAR retrouvent leurs performances d'avant guerre. Cette même année, circulent entre les deux villes quatre relations TAR, six rapides et express, et un train postal assurant le trajet en 5 h 15.

La relation en direction de Bruxelles, qui, en France, emprunte la ligne Paris - Lille jusqu'à Creil puis la ligne Creil - Jeumont, voit également ces temps de parcours régulièrement améliorés. Avec l'ouverture de cette dernière ligne via Saint-Quentin, puis du barreau direct Saint-Denis - Creil, la distance diminue de 370 à 309 kilomètres, et les deux capitales sont reliées en 6 h 15, à une vitesse moyenne proche de 50 km/h. À la veille de la Première Guerre mondiale, les Atlantic ou Pacific permettent de relier les deux villes en 3 h 55. En 1926, il ne faut plus que 3 h 35, puis 3 h 30 l'année suivante, avec le train 199 « Étoile du Nord Pullmann », et enfin 3 h 00 pile en 1936 avec le 189 « Oiseau bleu Pullmann », créé en 1929.

En 1957, la ligne accueille les premiers Trans-Europ-Express (TEE), entre la France, la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne. Ils ont pour nom « Oiseau bleu », « Île-de-France », « Étoile du Nord », « Parsifal » et « Paris-Ruhr ». Les trois premiers constituent une transformation des anciens express en TEE. D'abord assurées en traction diesel, ces relations sont progressivement assurées par des locomotives électriques polytension. L'arrivée de l'électrification permet aux nouvelles BB 16000 de gagner une dizaine de minutes sur les meilleures relations TAR, avec un trajet de bout en bout assuré en 2 h 20. L'augmentation de la vitesse limite à 150, puis 160 km/h permet aux trains 303 et 339 d'atteindre la barre des deux heures entre Paris et Lille, avec un unique arrêt intermédiaire à Douai. En 1978, afin de reconquérir des parts de marché face à l'autoroute du Nord, la SNCF met en circulation de nouveaux trains TEE à supplément : « Faidherbe », « Gayant », ou « Watteau ».

Vers Bruxelles, l'achèvement de l'électrification permet de tracer des trains en 2 h 35 : un nouveau TEE, « Le Brabant », est mis en circulation à cette occasion. Les CC 40100 polytension sont mises en service l'année suivante, et diminuent encore de cinq minutes ce temps de parcours, avec un trajet réalisé à 123,5 km/h de moyenne. Au début des années 1970, deux nouveaux TEE sont créés, pour répondre à l'affluence sur la ligne : le « Memling » et le « Rubens ».

En direction de la Scandinavie, la relation Paris - Hambourg - Copenhague - Stockolm prend le nom de « Paris-Scandinavie-Express », tandis qu'en 1986, le « Nord-Express » disparaît entre Paris et Aix-la-Chapelle et laisse la place à l'éphémère « Viking-Express ». Au début des années 1970, une nouvelle relation Paris - Copenhague est nommée le « Gallia-Express », puis en 1973, le « Paris-Ruhr » devient le « Molière ».

En 1993, la création du TGV Nord bouleverse totalement les dessertes. La majorité du trafic grandes lignes est basculé sur la ligne nouvelle, la ligne classique ne conservant alors que trois express. Ces circulations disparaissent définitivement en 1999, laissant la place aux seuls trains régionaux et corail Intercités entre Paris et Amiens ou Maubeuge.

Le trafic de marchandises

La ligne Paris - Lille relie l'Île-de-France à la quatrième métropole de France, située au cœur d'une région particulièrement peuplée, ainsi qu'à Dunkerque, troisième port de France, et au tunnel sous la Manche. En conséquence, la ligne assure un trafic fret non négligeable et assez diversifié. Les marchandises sont réparties entre produits de la sidérurgie, produits pétroliers, minerai, bois, papier, produits industriels comme les automobiles neuves, les produits alimentaires comme les céréales, le sucre, les boissons, mais également des conteneurs.

Les flux sont relativement équilibrés entre les deux sens. Le tronçon Creil - Longueau écoule environ 17 millions de tonnes annuels dans chaque sens. Entre Longueau et Arras, le tonnage atteint 18,5 millions de tonnes dans le sens nord-sud, et 21 millions de tonnes dans le sens sud-nord, grâce à l'apport de la transversale Rouen - Amiens, qui relie le port du Havre au Nord-Pas-de-Calais et à la Belgique. Au-delà d'Arras, les flux se répartissent entre deux directions : la première vers Lens, Dunkerque et le tunnel sous la Manche (14 et 12 Mt) ; la seconde vers Douai ou le triage de Somain (8,4 Mt dans chaque sens). Ces tonnages correspondent à une cinquantaine de trains par jour entre Creil et Arras, et 25 entre Arras et Lille.

La ligne Creil - Jeumont assure un trafic également significatif en direction de la Belgique, mais les flux sont ici déséquilibrés, avec une prépondérance du trafic nord-sud. Une large part de ce trafic n'emprunte pas la ligne Paris - Lille entre Paris et Creil, mais un itinéraire parallèle par la ligne La Plaine - Hirson, puis la ligne Ormoy-Villers - Boves.