Ligne 5 du tramway d'Île-de-France - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Histoire

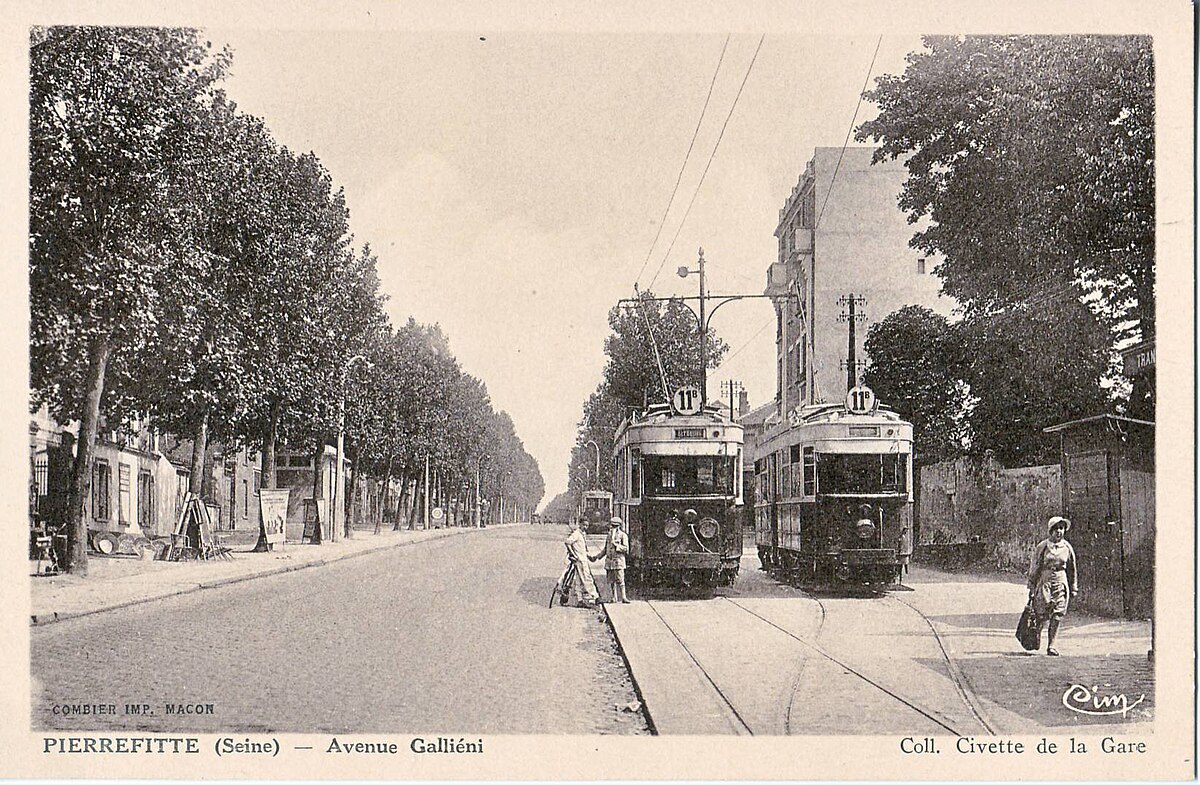

Les ancêtres du T5 : les tramways 11b et 65 de la STCRP

Le nouveau tramway sera l'héritier des lignes suivantes, bien plus anciennes, dont la première a été créée en 1901 :

- la ligne no 3 Mairie de Pierrefitte - Pont de Saint-Cloud de la compagnie des Tramways Mécaniques des Environs de Paris (TMEP) par le Barrage de Saint-Denis (Place du Général-Leclerc), la gare de Saint-Denis, le pont de Saint-Ouen et les quais de la rive droite, ligne qui a fonctionné du 27 août 1901 au 30 mai 1910 ;

- la ligne PC, de Mairie de Pierrefitte à Porte de Clignancourt, créée par la compagnie des Tramways de Paris et du Département de la Seine (TPDS), qui a circulé du 1er juin 1910 au 18 mai 1936. Lors de la fusion des compagnies de tramways au sein de la Société des transports en commun de la région parisienne (STCRP) de 1921, cette ligne prit le no 65, et, en 1926, transportait 1 500 000 voyageurs par an ;

- la ligne de tramway no 11b de la STCRP Gare de l'Est - Barrage de Pierrefitte, créée le 1er mai 1922, qui passait par Carrefour Pleyel, la porte de Paris, l'église Saint-Denis-de-l'Estrée et la place du Général-Leclerc à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) et montait à Pierrefitte par la route nationale 1, en en desservant la mairie. Son terminus était au Barrage de Pierrefitte (croisement des routes nationales 1 et 16).

Elle transporta 4 400 000 voyageurs en 1926.

Le tronc commun du 11b et du 65 situé entre le Barrage de Saint-Denis (Place du Général-Leclerc) et le terminus de Pierrefitte était à voie unique, les tramways pouvant se croiser à des évitements aménagés aux diverses stations.

Vers 1930, il y avait sept départs à l'heure de pointe et trois en heure creuse pour la Porte de Clignancourt (ligne 65), où l'on pouvait rejoindre la ligne 4 du métro de Paris, ainsi que la place de la République par le 11b. Il fallait alors 34 minutes pour faire le trajet Pierrefitte - Porte de Clignancourt.

La STCRP supprima les deux lignes no 11b et 65 le 18 mai 1936, au profit d'une desserte par des autobus, alors considérés comme plus modernes.

Toute la partie nord de cette ligne no 11b correspond sensiblement au tracé du nouveau tramway à pneus, et l'on peut donc considérer que la ligne de bus RATP 168 aura été le lien entre les anciens tramways de Pierrefitte et le tramway à pneus.

Le projet TCSP-RN1

Le STIF, autorité organisatrice de transports en Île-de-France, a désigné comme maîtres d'ouvrages du projet :

- le département de Seine-Saint-Denis pour les aménagements de voirie sur la Seine-Saint-Denis ;

- le département du Val-d'Oise, pour les aménagements de voirie situés sur son territoire et au nord du carrefour dit du Barrage ;

- la RATP, futur exploitant, pour le système de transport, c'est-à-dire la construction de la ligne elle-même, l'acquisition des rames, la construction du dépôt. La RATP coordonne également la mise en œuvre du projet, le suivi des délais et des coûts.

Dans un premier temps, la DDE était le maître-d'ouvrage délégué des deux départements. Après le transfert des RN 1 et RN 16 aux départements concernés, la maîtrise d'ouvrage des travaux de voirie est assurée par les services de chacun des conseils généraux concernés.

Dates du projet

- Le SDRIF de 1994 prévoit la création d’un site propre de Saint-Denis Université à la station RER D de Garges-Sarcelles.

- Étude sur la desserte en transports en commun en site propre du secteur élargi de la Plaine Saint-Denis en 1995-1996.

- Mission d’étude en 1998 sur l’insertion de ce site propre sur les voies existantes, en particulier la RN 1.

- Concertation préalable : du 6 septembre au 1er octobre 1999.

- Le Contrat de plan Etat-Région 2000-2006 mentionne la « création d’une ligne de transport en commun en site propre entre la place du 8-Mai-1945 à Saint-Denis et le pôle gare RER D Garges-Sarcelles ».

- Approbation du schéma de principe par le Syndicat des transports d'Île-de-France (STIF) : 10 octobre 2000, qui prévoit la création d'une ligne de tramway sur pneumatiques, qui sera exploitée par la RATP.

- Approbation du schéma de principe complémentaire : 11 juillet 2003, qui précise le schéma de 2000 (insertion urbaine, caractéristiques techniques, coût) et prévoit que la RATP devient coordinatrice des maîtres d’ouvrage.

- Enquête publique : du 12 janvier au 13 février 2004.

- Arrêté d’utilité publique : 4 février 2005.

- Approbation de la convention de financement par le STIF : 22 novembre 2006.

- Travaux préliminaires : déviation de réseaux : 2007 - août 2008.

- Travaux de construction de la ligne et d'aménagement de ses abords août 2008-2010.

- 11 février 2009 : attribution du numéro de ligne par le STIF.

- 30 juin 2010 : soudure du premier rail de la ligne.

- Mise en service escomptée en 2012 (initialement 2007-2008, puis début 2011).

Caractéristiques

- Longueur : 6,6 km.

- Nombre de stations : 16, dont 3 correspondances avec le T1 et la ligne 13 (à distance) à Saint Denis, le RER D à la gare de Garges - Sarcelles ;

- Gabarit dynamique de la ligne : 5,40 m en voie double.

- Population concernée à moins de 400 m d'une station : 86 000 habitants et salariés.

- Nombre de voyageurs journaliers attendus : 30 000.

- Trafic annuel attendu : 8 800 000 voyages.

- Vitesse commerciale prévue : 18 km/h.

- Durée du trajet : 22 minutes.

- Intervalles : 5 minutes aux heures de pointe, 8 minutes aux heures creuses.

Les travaux

En août 2008, pour ne pas interrompre trop longtemps le trafic sur la RN 1 (4 jours, du 11 au 15 août), la pose du nouveau tablier du pont-rail de la ligne de Grande Ceinture à Pierrefitte-sur-Seine a nécessité l'utilisation d'une technique rare.

Cet ouvrage de 650 tonnes et de 17,50 m d'ouverture, supportant la ligne de Grande Ceinture, datant de la fin du XIXe siècle était vétuste, et sa largeur, ainsi que la forme de sa voute surbaissée, ne permettait pas d'implanter dans l'axe de la nationale les deux voies du tramway Saint-Denis - Garges-Sarcelles et d'y maintenir les 2x2 voies actuelles, ainsi que trottoirs et pistes cyclables.

Quatre remorques automotrices synchronisées - les Kamags - munies de 48 roues chacune ont transporté sur 300 mètres le tablier préfabriqué de 1 000 tonnes et de 32 mètres de long. Grâce à des vérins hydrauliques, ces robots téléguidés ont ensuite posé le tablier sur ses appuis définitifs, le tout en une seule nuit, celle du 14 au 15 août 2008.

| Déplacement de l'ancien tablier, lourd de 650 tonnes, vers le chantier de l'entreprise sur les « Kamags » | Le nouveau tablier en acier et béton armé, en attente sur le chantier jouxtant la nationale, est pret à être posé, ce qui a eu lieu durant la nuit du 14 août 2008. |

De nombreux platanes d'alignement sont abattus en janvier 2009, à la fois en raison de leur état sanitaire dégradé et de leur implantation gênante pour la réalisation du projet. Ils seront remplacés par des robiniers (dits « faux acacia »), des féviers d’Amérique et des sophoras japonica. Ces essences de la famille des papillonacées ont été retenues en raison de leur feuillage persistant de coloris variés, ainsi que de leurs formes variables selon les espèces, d'une bonne résistance au milieu urbain et aux maladies

Le 30 juin 2010, le premier rail est soudé lors d'une cérémonie officielle en présence d'élus du Val-d'Oise, de la Seine-Saint-Denis, de la région Île-de-France et de représentants de la RATP et de l’État.

Critique

Le choix d'un tramway sur pneumatiques fait toutefois l'objet de vives critiques, suite aux divers incidents connus par d'autres réseaux équipés de matériels similaires. Le choix technologique du pneumatique pose en effet des problèmes de diverses natures. Il est totalement incompatible avec la technologie fer, empêchant tout croisement d'une ligne sur roulement fer, et bien entendu toute interconnexion avec d'autres lignes dotées de ce roulement, en particulier le T1 et le futur T8 à Saint-Denis. Cette incompatibilité empêche les rames de la ligne de se voir éventuellement prolongées sur ces lignes, afin d'offrir un terminus mieux connecté au réseau lourd (métro et RER). Il empêche également de ce fait toute mutualisation des commandes de matériels roulant pour plusieurs lignes (favorisant des économies d'échelle), tout comme de la maintenance dans des ateliers communs.

Ce choix a été, selon le président du comité départemental économique et professionnel de la RATP, imposé à l'exploitant par les élus locaux, en dépit des doutes exprimés par la RATP sur sa fiabilité, en particulier après l'expérience Clermontoise.

Lors du débat de la commission de suivi du STIF du 8 janvier 2004 concernant le choix de roulement du Tram'Y (ou ligne 8 du tramway), le roulement sur fer a été retenu pour cette ligne, contrairement à la ligne T5, pour les raisons suivantes :

- le Translohr STE5 permet une capacité maximale de 1920 voyageurs/heure avec un intervalle de six minutes, qui ne permet aucune marge de manœuvre en cas de croissance significative du trafic, généralement observée suite à l'ouverture d'une ligne de tramway ;

- un tramway sur fer est d'une capacité plus élevée, pour une longueur inférieure, ce qui réduit l'impact sur la gestion des carrefours et les travaux de génie civil à engager grâce à des quais moins longs ;

- l'étroitesse du Translohr (2,20 m) ne permet en réalité aucun gain de place significatif par rapport à un tramway fer, l'emprise sur la voie publique étant équivalente en raison du mode de roulement ;

- le Translohr, est le seul véhicule sur pneumatiques existant répondant au cahier des charges, ce qui fait peser un risque industriel sur la pérennité de l'exploitation, totalement dépendante d'un constructeur unique (le système propriétaire empêchant toute mise en concurrence entre constructeurs, dépendance et risque de faillite du constructeur) ;

- le mode de guidage par rail central impose la présence de bandes de roulement pour les pneumatiques et limite les parties engazonnables de la plateforme.

Concernant le bruit, la différence selon le type de roulement est estimée négligeable. Les vibrations sont en revanche inférieures avec un roulement sur pneus, mais une pose antivibratile, comme réalisée sur le T1 à Saint-Denis, permet de limiter considérablement cette nuisance dans le cas d'un roulement fer, ce qui rend l'avantage du pneu peu significatif. Par ailleurs, le système guidé sur pneus amène rapidement la formation d'ornières, tout particulièrement sur du béton bitumineux, ce qui engendre, outre un bruit croissant pour les riverains et un roulis pour les usagers, des coûts d'exploitation équivalents voire supérieurs au tramway classique.

Le matériel roulant sélectionné, le Translohr STE3, est également nettement plus onéreux qu'un tramway classique sur fer, pour une capacité bien plus réduite : constitué de quinze rames d'une capacité de 127 voyageurs, il a un coût équivalent aux vingt-et-une rames du T3, d'une capacité unitaire de 304 voyageurs, pour un montant d'achat presque équivalent (52 millions d'euros pour le T5 contre 52,8 millions d'euros pour le T3).

La réalisation d'un aménagement pour bus articulés, adaptée au trafic estimé de la ligne, aurait un coût de réalisation très inférieur pour une efficacité comparable, selon une étude européenne sur le bus à haut niveau de service. Un bus articulé peut en effet emporter jusqu'à 150 voyageurs, soit une vingtaine de plus qu'une rame STE3 Translohr, pour un coût nettement inférieur. Un bus articulé du type de type MAN Lion's City G employé par la RATP, coûte en effet environ 325 000 euros, pour une durée de vie maximale de quinze ans, contre 3,5 millions d'euros pour une rame STE3, d'une durée de vie estimée à trente ans, soit cinq fois moins cher à durée de vie comparable.

Les coûts d'infrastructure, annoncés comme plus réduits grâce au choix d'un tramway sur pneus, se montent à 163 millions d'euros pour 6,6 km, soit 24,7 millions d'euros du kilomètre, montant à comparer aux 24,3 millions d'euros du kilomètre du prolongement du T1 à l'ouest (119,02 millions d'euros pour 4,9 km), réalisé dans un cadre urbain similaire et durant la même période, incluant le renforcement nécessaire d'un pont sur la Seine. Ces coûts ont par ailleurs fortement augmenté comparativement à ceux indiqués lors de l'enquête publique réalisée début 2004 : l'infrastructure, estimée alors à 123 millions d'euros (réaménagement du pôle de Garges inclus), est aujourd'hui annoncée à 163 millions. Le coût estimé du matériel roulant, 27,44 millions d'euros, a depuis presque doublé. La vitesse commerciale, alors annoncée à 20 km/h au lieu de 14 pour le bus, a depuis été revue à la baisse ; elle est maintenant estimée à 18 km/h. L'intervalle minimal entre deux rames est remonté de quatre à cinq minutes.