Le Mont-Saint-Michel - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| Le Mont-Saint-Michel | |

|---|---|

| |

| Administration | |

| Pays | France |

| Région | Basse-Normandie |

| Département | Manche |

| Arrondissement | Avranches |

| Canton | Pontorson |

| Code commune | 50353 |

| Code postal | 50170 |

| Maire Mandat en cours | Éric Vannier 2008-2014 |

| Intercommunalité | Communauté de communes de Pontorson - Le Mont-Saint-Michel |

| Démographie | |

| Population | 41 hab. |

| Densité | 42 hab./km2 |

| Gentilé | Montois |

| Géographie | |

| Coordonnées | |

| Altitudes | mini. 5 m — maxi. 80 m |

| Superficie | 0,97 km2 |

Le Mont-Saint-Michel est une commune française située dans le département de la Manche et la région Basse-Normandie qui tire son nom d’un îlot rocheux dédié à saint Michel où s’élève aujourd’hui l’abbaye du Mont-Saint-Michel.

L’architecture du Mont-Saint-Michel et sa baie en font le site touristique le plus fréquenté de Normandie et le deuxième de France (après l'Île-de-France) avec plus de 3 000 000 visiteurs chaque année (3 250 000 en 2006). Une statue de saint Michel placée au sommet de l’église abbatiale culmine à 170 mètres au-dessus du rivage. Classé monument historique en 1862, le site figure depuis 1979 sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

La commune est peuplée de 41 habitants (les Montois).

Les Fraternités monastiques de Jérusalem sont présentes depuis 2001 au Mont, ce qui fait resurgir son caractère religieux.

Géographie

| |

| Coordonnées | |

| Pays |

|

| Région** | Europe et Amérique du Nord |

| Type | Culturel |

| Critères | (i) (iii) (vi) |

| Numéro d'identification | 80 |

| Année d’inscription | 1979 |

| modifier | |

Le rocher

Le mont Saint-Michel est un îlot rocheux granitique situé à l’est de l’embouchure du fleuve du Couesnon, rocher sur lequel a été construit un sanctuaire en l’honneur de l’archange saint Michel à partir de 709. Antérieurement à cette date, il fut connu comme le « mont Tombe ». Pendant tout le Moyen Âge, il fut couramment appelé « mont Saint-Michel au péril de la mer » (Mons Sancti Michaeli in periculo mari).

Le rocher ne représente qu’une petite partie de la commune qui s’étend aussi sur la digue et plusieurs dizaines d’hectares de polders. La partie essentielle du rocher est couverte par l’emprise au sol de l’abbaye du Mont-Saint-Michel et de son domaine.

Le mont Saint-Michel, situé à 48°38'10" de latitude nord et à 1°30'40" de longitude ouest, baigne dans la baie du mont Saint-Michel, ouverte sur la Manche. L’îlot est une excroissance granitique d’environ 960 mètres de circonférence, qui atteint 92 mètres d’altitude et offre une superficie émergée d’environ 280 ha, au-dessus de laquelle s’élève l’abbaye. Cet îlot s’élève dans une grande plaine sablonneuse.

En 1846, Édouard Le Héricher le décrivait ainsi, avec l’emphase de cette époque, mais qui rend encore bien compte de la réalité : « Le Mont Saint-Michel apparaît comme une montagne circulaire qui semble s’affaisser sous la pyramide monumentale qui la couronne. On voudrait prolonger sa cime en une flèche aiguë qui monterait vers le ciel (la flèche actuelle ne date que de 1899), dominant son dais de brouillards ou se perdant dans une pure et chaude lumière. De vastes solitudes l’environnent, celle de la grève ou celle de la mer, encadrées dans de lointaines rives verdoyantes ou noires. » (extrait de L’Avranchin monumental et pittoresque, t. 2, p. 310, 1846).

La baie

Le mont Saint-Michel (l’îlot ou l’abbaye) a donné à son tour son nom à la Baie du mont Saint-Michel, elle aussi classée au patrimoine mondial de l’Unesco.

Un mont normand aux marches de la Bretagne

Le Mont était rattaché depuis l'époque de Charlemagne au diocèse d'Avranches, en Neustrie. En 867, le traité de Compiègne attribua l'Avranchin à la Bretagne : c'était le début de la courte période "bretonne" du mont Saint-Michel. L'Avranchin, tout comme le Cotentin ne faisaient pas partie du territoire concédé à Rollon lors de l'établissement des Normands en 911 - le mont Saint-Michel restait provisoirement breton. Il l'était encore en 933 lorsque Guillaume Ier de Normandie récupéra l'Avranchin : la frontière était alors fixée à la Sélune, fleuve côtier qui se jetait à l'est du Mont.

Quelques décennies plus tard, en 1009, la frontière sud de l'Avranchin (et, partant, de la Normandie) fut déplacée jusqu'au Couesnon, fleuve côtier dont l'embouchure marqua pendant des siècles la limite officielle entre la Normandie et la Bretagne (bien avant d'être remplacée par une frontière topographique fixe).

L'Histoire et la légende se brouillent à cette date. Les textes de l'époque ne précisent pas le sort du mont Saint-Michel (ni sa localisation par rapport au Couesnon), mais son appartenance à la Normandie est attestée quelques décennies plus tard, et elle est incontestable (et déjà ancienne) lorsque Guy de Thouars incendie le Mont en avril 1204.

Or, une légende affirme que le Couesnon, lors d'une de ses fréquentes divagations, se serait mis à déboucher à l’ouest du Mont, faisant ainsi passer ce dernier en Normandie.

Un vieux dicton local évoque ce mythe :

- « Li Couesnon a fait folie

- Si est le Mont en Normandie »

- « Le Couesnon dans sa folie

- A mis le Mont en Normandie »

Une autre citation s'ajoutant à la précédente souligne l'humour du mythe:

« Quand le Couesnon aura retrouvé la raison Le Mont redeviendra Breton »

Si cette légende est exacte, le Mont aurait été situé à l'ouest du Couesnon en 1009 et la divagation du Couesnon se situerait quelques décennies plus tard. Si elle est fausse, le Couesnon se jetait déjà à l'ouest du mont Saint-Michel en 1009.

Quoi qu'il en soit, le mont Saint-Michel n'a été breton que de 867 à 1009 ou, dans le cas où la légende du basculement du Couesnon soit exacte, de 867 aux environs de 1050 - c'est-à-dire moins de deux siècles. Depuis lors, le mont Saint-Michel est bel et bien normand, sans interruptions. La frontière officielle entre la Bretagne et la Normandie est désormais fixée indépendamment de la localisation d'un cours d'eau - et précisément à 4 km à l’ouest, au pied du massif de Saint-Broladre. Il n'est donc plus possible pour le Mont de changer de région administrative, ni de département.

Il faut noter que l'hypothèse d'une divagation importante du Couesnon est parfaitement cohérente et vraisemblable, tant les lits des cours d'eau pouvaient varier, en l'absence de toute canalisation - et parfois de plusieurs dizaines de kilomètres. Le fait que l’embouchure du Couesnon se trouvait à 6 km du rocher au XVIIIe siècle n'apporte aucune information sur sa position au fil des siècles précédents - la topographie rend même inévitable qu'il ait bougé régulièrement. En revanche, aucun texte n'atteste qu'il ait basculé d'un côté du mont Saint-Michel à l'autre.

Aux grandes marées le mont redevient île

Les marées dans la baie du mont Saint-Michel ont de quoi impressionner : d’une amplitude de près de treize mètres les jours de fort coefficient, la mer se retire à grande vitesse sur une dizaine de kilomètres, mais revient aussi vite. L’expression consacrée est « qu’elle revient à la vitesse d’un cheval au galop ». Aujourd’hui le Mont-Saint-Michel n’est entouré d'eau et ne redevient île qu’aux grandes marées d'équinoxe, cinquante-trois jours par an, pendant quelques heures. Mais c’est un spectacle impressionnant qui attire de nombreux touristes ces jours là.

La digue

La longue tradition de poldérisation

De longue date, la baie du mont Saint-Michel fut l'objet de travaux de poldérisation de la part de ses propriétaires riverains. Du VIIIème au XVIIème siècle, les cordons coquilliers déposés par la mer entre la pointe de Chateau-Richeux et le massif de Saint-Broladre avaient été mis à profit pour endiguer les marais de Dol. A l'Est de la chapelle Sainte-Anne, on distingue encore cette digue qui marque la limite Sud des polders et que l'on désigne sous le nom de digue de la Duchesse-Anne. En 1769, une concession d'environ 2500 hectares fut accordée, au sud du Mont, au sieur Quinette de la Hogue, armateur à Granville, sur les grèves du Couesnon, le long des rivages de Moidrey,Beauvoir, Ardevon et Huisnes, en compensation d'un moulin perdu par fait de guerre. Un patient travail de conquête de ces terres aboutit en 1810 à ce que 930 hectares soient enclos et cultivés entre Moidrey et le Mont. Les digues d'enclôture étaient légères, pour des raisons de coût, et résistaient mal aux attaques des rivières. C'est pourquoi entre 1802 et 1806,Quinette de la Hogue et son associé Combes essayèrent d'endiguer et de fixer le cours du Couesnon entre Moidrey et le Mont. Mais, le Couesnon eut raison de ces efforts, et en 1848 les deux-tiers des 930 hectares avaient disparu. De plus, en 1836, la Sélune avait détruit les enclos d'Huisnes et d' Ardevon.

En 1856, M. Mosselman, fondateur de la Cie des Polders de l'Ouest, obtient une nouvelle concession pour rendre cultivables les 3800 hectares de grèves compris dans le quadrilatère formé par la chapelle Sainte-Anne,l'anse de Moidrey,la Roche-Torin et le Mont.

Construction de la digue-route en 1879

L’action la plus marquante en ce sens fut la construction en 1880 d’une digue insubmersible par les Ponts et Chaussées, malgré l’opposition de diverses autorités.

Cette digue et celle de la Roche-Torin précipitèrent l’ensablement de la baie, et il est maintenant question de démolir la digue qui relie le mont au continent, ceci afin d’endiguer cet ensablement qui menace l’insularité du mont.

La digue d’accès construite au XIXe siècle, qui retient le sable, aggrave donc l’ensablement naturel de la baie, au point que le mont pourrait cesser d’être une île.

À peine finie, querelles et protestations de toutes sortes (Clemenceau (1881) par anticléricalisme : dépenser de l’argent pour des moines ! Victor Hugo (janvier 1884) par symbolique de l’île, de Maupassant (juillet 1884) et une foule d’autres sont exprimées.

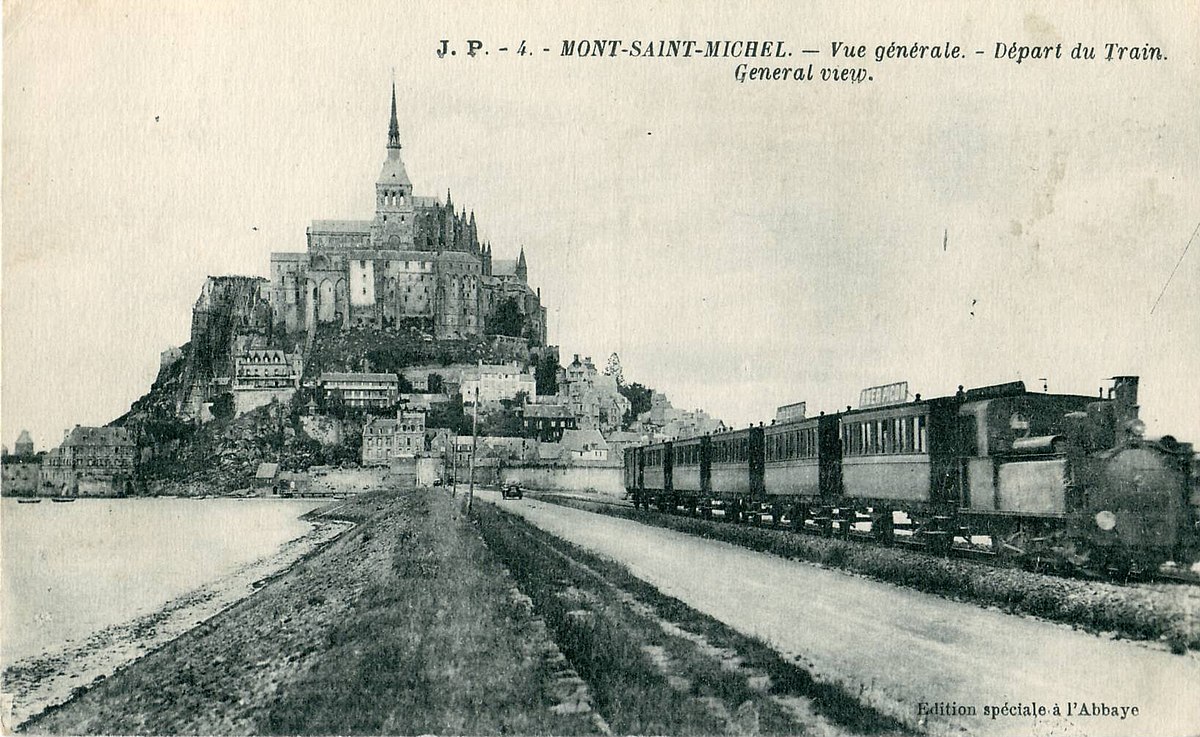

Mais bientôt (en 1901) le chemin de fer arrive (il restera jusqu’en 1938). Le canal sert de réserve d’eau douce en été ; il permet d’éviter l’inondation de Pontorson ; il aide à la sédimentation du marais blanc. Le schorre (les herbus ou prés-salés) s’étend.

Après la Seconde Guerre mondiale, où l’armée allemande a délibérément inondé (en eau de mer !) les polders, il faut reconstruire, et on repoldérise cette fois aussi en rive droite du Couesnon. Un immense projet (Centre d’études des Marées) voit le jour : séparer la baie en deux bassins, un à l’ouest et l’autre à l’est et jouer de la marée et du Couesnon convenablement orienté vers deux déversoirs pour faire une immense centrale hydroélectrique de marée. Ce projet ne sortira des cartons qu’en miniature (l’usine de la Rance) : les ostréiculteurs et les mytiliculteurs ont eu gain de cause et actuellement bien que le naissain vienne toujours de Marennes, l’essentiel de la production française de moules est celle des Hermelles, juste au nord du Vivier-sur-Mer.

Premiers projets de préservation et mise en valeur du site

1969 : le « péril vert » est écarté. On prend conscience de la valeur patrimoniale du site, et surtout pécuniaire : le tourisme est lancé et ne s’arrêtera plus (3,3 millions de touristes en 2005, on en prévoit 10 millions en 2010) : il faut à la fois un parking et que l’île reste île.

Dès 1975, l’ingénieur Mignot avait très rigoureusement analysé la baie et comparé avec les relevés de 1958 (qui étaient plus approximatifs : la slikke ne dépendait ni du SHOM ni de l’IGN).

De 1975 à 1995, se feront des études en bassin (la SOGREAH, qui s’occupe aussi de la Somme). Pas faciles, ces études en bassin : la nacre pilée et la sciure remplacent le sable, il faut ajuster convenablement les débits des rivières, des pluies, de l’évapo-transpiration et du cycle des marées, « caler » les paramètres du modèle réduit puis passer de la rétrospective à la prospective. On se trompe, on rectifie avec observations sur le terrain ; on passe des thèses.

1979 : l’île est inscrite au Patrimoine Mondial, au titre de l’Art et au titre de la Culture. La loi littoral est votée.

Le projet de restauration du caractère maritime de l’île

24 juin 1983 : François Mitterrand inaugure les travaux de démolition de la digue (submersible) de la Roche Torin.

1995 : les études sont déclarées honnêtes ; la puissance des ordinateurs a augmenté ainsi que les codes de calcul : on peut monter la Commission du Mont-Saint-Michel, qui doit préserver son insularité et faire arriver des touristes payants régulés.

D’où le projet :

- Suppression du parking : il sera ramené au sud du barrage de la Caserne (en cours de reconstruction), et une navette spéciale amènera les visiteurs par une route-passerelle au Mont ; dans le futur, une gare SNCF sera construite sur le continent avec des trains directs depuis Paris-Vaugirard (Montparnasse-3) ;

- Côté île : on sait bien maintenant qu’on ne peut lutter contre la nature ; il faut ruser ; la ruse c’est de faire que le Couesnon soit chenalisé de part et d’autre du Mont-Saint-Michel, 2/3 à l’Ouest en Bretagne et 1/3 à l’Est en Normandie, le barrage servant de barrage de chasse de 700 000 m³. Des échelles à poissons sont prévues, pour les anguilles (catadromes) comme les saumons (anadromes).

L’écosystème sera préservé : pour conserver les 40 crapauds mâles, on a déjà enlisé une excavatrice dans la vase, qu’il a fallu extraire à la grue et non pas en traction (voir ci-dessus : sables mouvants) : cette excavatrice devait faire les mares nécessaires avant de pouvoir dégager et curer le Couesnon. L’entrée d’eau de mer se fera par l’eau de surface (beaucoup moins turbide) et la chasse sera brutale pour bien évacuer, selon des chenaux régulés, toute la vase et donner un « bel aspect » au Mont-Saint-Michel, débarrassé de son encombrant parking, mais entouré de douves “naturelles”.

Du coup, on barre la route aux halophytes comme la salicorne, puisque le schorre sera contenu, et on ouvre la route à la navette des néophytes.

Le coût des travaux a augmenté au fil du temps : 72 M€ en 1999, puis 94 M€, puis 134, puis, crise du pétrole aidant, 220 M€ en 2004 : pendant ce temps, la vase s’accumule et cela à raison de 2,6 mm/an maintenant, sur 240 km².

Les travaux de désensablement

Le Chef du projet se nomme François-Xavier De Beaulaincourt.

- Les travaux de désensablement de la baie du mont Saint-Michel ont débuté le vendredi 16 juin 2006.

- Le projet de liaison ferroviaire est actualisé, mais de nombreuses incertitudes demeurent. Dans un rapport, le Conseil général des ponts et chaussées détaille les options possibles, en omettant la liaison ferroviaire établie entre 1901 et 1938.

- En août 2008, les quatre premières vannes sont opérationnelles à l'ouest du barrage du Couesnon, fonctionnant en portes à flots en attendant la livraison des quatre autres en cours de montage.

À terme, la retenue d'eau constituée à marée montante sera lâchée à marée descendante, générant un effet « chasse d'eau » qui doit permettre le désensablement de la baie du Mont Saint-Michel. Le barrage devrait être mis en route mi-septembre 2009.

Territoire communal et communes limitrophes

Hormis le rocher, le territoire communal comprend deux parties terrestres disjointes, limitrophes des communes de Beauvoir et d'Ardevon (commune associée à Pontorson).

La partie la plus importante, à l'ouest du Couesnon, est constituée des hameaux de Belmontet, Saincey et Camus, et des polders Molinié et Tesnières. L'ouest du lieu-dit la Caserne, zone hôtelière que l'on traverse pour accéder au rocher, constitue la deuxième enclave terrestre.

Démographie

| 1956-1962 | 1962-1968 | 1968-1975 | 1975-1982 | 1982-1990 | 1990-1999 |

|---|---|---|---|---|---|

| xx | 13 | 16 | 8 | 6 | 4 |

| 1956-1962 | 1962-1968 | 1968-1975 | 1975-1982 | 1982-1990 | 1990-1999 |

|---|---|---|---|---|---|

| xx | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 |

La commune accueille jusqu’à 20 000 visiteurs par jour pendant la saison estivale. Parmi les 43 Montois dénombrés en 2006, il y a 5 moines et 7 moniales.