Le Malade imaginaire - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

Le Malade imaginaire est la dernière comédie écrite par Molière. C'est une comédie-ballet en trois actes (comportant respectivement 8, 9 et 15 scènes), représentée au Théâtre du Palais-Royal le 10 février 1673 par la troupe de Molière ; après les « comédies désespérées » (Dom Juan et Le Misanthrope) elle retrouve une certaine inspiration de la commedia dell'arte, mais d'une qualité bien supérieure aux premières farces de Molière. La musique est de Marc-Antoine Charpentier et les ballets de Pierre Beauchamp.

Personnages

- Argan, le malade imaginaire

- Toinette, servante

- Béline, seconde épouse d'Argan

- Béralde, frère d'Argan

- Angélique, fille aînée d'Argan

- Louison, fille cadette d'Argan

- Cléante, amant d'Angélique

- Monsieur Purgon, médecin d'Argan

- Monsieur Diafoirus, médecin

- Thomas Diafoirus, fils de Monsieur Diafoirus et promis d'Angélique

- Monsieur De Bonnefoi, notaire.

- Monsieur Fleurant, apothicaire

La dernière comédie de Molière

À la quatrième représentation, Molière jouait le rôle d'Argan mais il devenait réellement mourant et s'efforçait de cacher sa douleur en souriant. Les autres comédiens comprirent que Molière avait vraiment mal. Ils fermèrent les rideaux et Molière s'évanouit. Les médecins l'amenèrent chez lui et pendant des heures sa femme resta au pied du lit jusqu'à ce qu'il décède et « pleura sa mort pendant quelques jours » assura la servante qui fit une lettre à la mère de celle-ci.

Résumé

La pièce tourne essentiellement autour d'Argan, qui est le « malade imaginaire » qui a donné son titre à la pièce. Veuf, il s'est remarié avec Béline qui simule des soins attentifs, mais n'attend en réalité que sa mort pour pouvoir hériter.

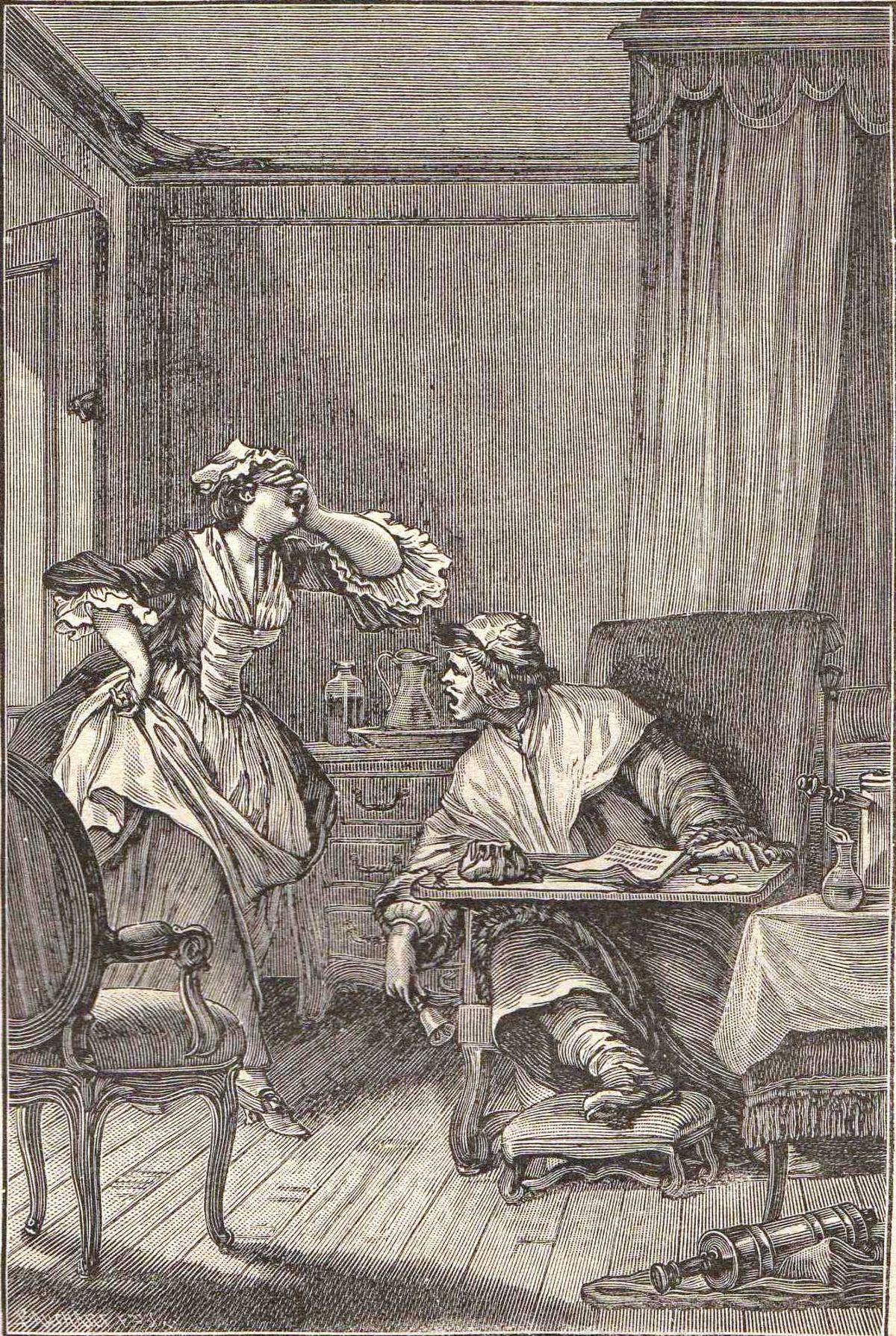

Il se fait faire des saignées, des purges et prend toutes sortes de remèdes, dispensés par des médecins pédants et soucieux davantage de complaire à leur patient que de la santé de celui-ci. Toinette, sa servante, se déguise en médecin et lui dispense des conseils plein d'ironie où elle se moque du ridicule des médecins.

Angélique, sa fille, aime Cléante au grand dépit d'Argan. Il préférerait voir sa fille mariée à Thomas Diafoirus lui-même médecin.

Pour les tirer d'affaire, Toinette recommande à Argan de faire le mort. Sa femme est appelée par Toinette, et manifeste sa joie d'être débarrassée de son mari devant celui-ci, qu'elle croit mort. Toinette appelle ensuite Angélique, qui manifeste un chagrin sincère de la mort de son père : celui-ci arrête aussitôt son jeu et accepte l'union de sa fille avec Cléante, à la condition que ce dernier devienne médecin. Son frère, Béralde, lui conseille de devenir médecin lui-même, ce qu'il accepte. La pièce se termine par une cérémonie bouffonne d'intronisation d'Argan à la médecine.

Littérature

- Henri Bergson: Le rire. Essai sur la signification du comique. In : Œuvres. Paris 1963. P. 383–485.

- Patrick Dandrey, le cas argan : molière et la maladie imaginaire, Klincksieck, 1993, 452 p.

- Irene Pihlström: Le Médecin et la médecine dans le théâtre comique français du XVIIe sciècle. Uppsala 1991.

- Molière: Texte du Malade Imaginaire (en)