Le Maître chat ou le Chat botté - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Les thèmes

Les thèmes présents dans le Chat botté semblent relever d'une vieille tradition populaire, « reflet dégradé d'une antique mentalité transformée sous la plume de Perrault », mais leurs interprétations sont multiples et leur origine peut être vue comme indo-européenne, africaine, ou même indienne.

La confection des bottes

Jacques Barchilon et Henry Pettit remarquent que le conte est original de par son titre, car aucun titre avant celui de Perrault ne parlait d'un chat portant des bottes. Charles Deulin n'a trouvé que deux assertions à un chat portant des bottes dans les contes d'autres pays. Selon Iona et Peter Opie, les bottes du chat sont un passage vestigial superflu à l'intrigue, et probablement issu de la version populaire du conte. L'insistance du Chat pour porter des bottes n'est pas expliquée dans le conte, ni développée plus tard, hormis dans un unique aparté. Cependant, pour Thierry Delcourt, ces bottes sont une invention directe de Perrault. Elles ont pour fonction, tout comme les bottes de sept lieues, de « chausser le héros à la mesure de ses exploits ».

À un moment du récit, le Chat est effrayé par l'ogre qui a prit la forme d'un lion, et gagne difficilement le toit du château « à cause de ses bottes qui ne valent rien pour marcher sur les tuiles ». La mention des bottes apporte ici une touche de réalisme et de vraisemblance à un récit autrement purement merveilleux, et on retrouve la même technique dans le Petit Poucet où les bottes de sept lieues « fatiguent fort leur homme ». Une hypothèse serait que ces bottes permettent au chat de se déplacer plus rapidement. Il existe une curieuse proximité étymologique entre l'ancien nom de la botte (ocrea, qui a donné ocreis) et celui de l'ogre (ocris). Ils partagent probablement la même racine indo-européenne : oku, signifiant « rapide », d'où le rapport étroit entre l'ogre, les bottes, et la notion de rapidité. Par ailleurs, il semblerait que le conte fasse l'apologie de l'utilisation des bottes pour les longs voyages. Or, le port de bottes se rattachait à la mode gauloise, par opposition aux romains qui se chaussaient de sandales.

Bruno Bettelheim analyse le thème des bottes différemment, pour lui, la confection des bottes revêt un symbolisme sexuel signifiant la conjuration d'une castration. Le fils benjamin du meunier est d'abord féminisé par son père qui ne lui a légué qu'un petit chat. Dès qu’il lui confectionne des bottes (dont l'interprétation serait la possibilité d'avoir des érections), il est « rassuré sur sa virilité et devient un Maître chat rephallisé ».

Le thème des chausses magiques se retrouve dans deux autres contes de Perrault : Le Petit Poucet (avec les bottes de sept lieues), et Cendrillon (avec les pantoufles de verre). On trouve ce thème dès la mythologie grecque, avec les chaussures ailées d'Hermès ou encore les sandales de Persée.

Plongée dans le lac

Le fait que le chat demande au fils du meunier d'entrer dans l'eau a également son importance et fait l'objet de diverses analyses. Selon Bruno Bettelheim, cette plongée d'un jeune homme, nu, dans les eaux d'un lac, symboliserait une régression jusqu’au niveau utérin, dans l’eau de la mère. Seule cette plongée le rendrait capable d'affronter l'agressivité de l'Ogre, vu comme le père castrateur. Pierre Saintyves note qu'une investiture royale s'accompagne d'une ablution rituelle dans un but purificateur, et que ce motif se retrouve une fois encore dans de nombreux autres contes. De plus, l'eau a un pouvoir rénovateur, comme l'avait déjà remarqué Gaston Bachelard, d'où sans doutes le conseil du Chat à son jeune maître.

Anatole France dit, non sans humour, qu'on a même pu voir dans le marquis de Carabas un mythe solaire : « ce personnage pauvre, humilié, qui croît en richesse et en puissance, c'est le soleil qui se lève dans la brume et brille par un midi pur ». De plus, il sort de l'eau pour se revêtir d'habits royaux, et ce symbole peut représenter le lever du soleil.

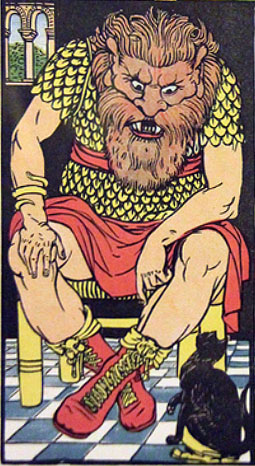

Lutte contre l'ogre

Selon Thierry Delcourt, l'épisode de la métamorphose de l'ogre qui devient proie du chat grâce à sa ruse est une trouvaille de Perrault issue de contes oraux populaires tels que Le magicien et son élève ou Le Diable dans une bouteille. Ce qui n'empêche pas de trouver plusieurs points communs entre cet épisode et des motifs plus anciens, puisque Pierre Saintyves note pour origine possible de nombreux récits qui racontent le combat d'un animal incarnant les forces solaires contre un dragon. Ce thème se trouve déjà en Grèce antique, lors des Stepteria, où un jeune et bel adolescent, incarnation d'Apollon, mettait le feu à une cabane symbolisant le repère du dragon. Il existe diverses variantes de cette lutte, notamment en Russie où un renard effraie un roi-serpent qui habite un château en lui disant que le Feu et l'Éclair vont lui rendre visite : ce dernier se réfugie dans le tronc d'un chêne que le renard enflamme, tuant ainsi le serpent. Comme dans le conte de Perrault, le dragon ou le serpent peut également être un ogre, et ce thème se retrouve dans de multiples variantes avec pour constante la victoire d'un animal solaire. En Égypte antique, c'est le chat qui vainc le serpent, incarnation du mal, tandis qu'en France ce rôle est plutôt dévolu au cerf. Le conte danois le Palais aux piliers d’or présente de nombreux parallèles avec le Chat botté : un beau château y est gardé par un troll monstrueux, sorte d'équivalent danois de l'ogre. Le troll est vaincu grâce à la ruse d'un chat qui lui dit de regarder une belle fille chevauchant dans le ciel, le troll tombe à la renverse et éclate en morceaux en voyant le soleil. Ces légendes où un animal solaire défait un monstre métamorphe pourraient aussi puiser leur origine dans une ancienne liturgie, car les rois étaient jadis souvent associés à un animal gardien, le plus souvent un animal puissant tel que le lion, l'ours ou l'éléphant.

Selon une étude du paganisme indo-européen par Jérémie Benoît basée sur les travaux de Georges Dumézil, l'ogre du conte représente « l'un de ces esprits de la nature qu'il convient de dominer afin de prendre possession du sol, de le coloniser et d'y établir un habitat humain ». En effet, le bestiaire du folklore populaire pan indo-européen abonde de créatures telles que les dragons, les géants, les fées et les lutins, qui symbolisent des forces naturelles non maîtrisées par l'homme, lequel doit généralement les combattre, les éviter ou les amadouer afin de s'approprier leur domaine. Une telle quête ne peut toutefois être accomplie que par un guerrier exceptionnel, c'est-à-dire un héros. Dans le conte de Perrault, le héros supplante l'ogre « symbole de nature hostile et dévoreuse » par l'intermédiaire de son chat, ce qui lui permet de devenir souverain de ses terres.

Collin de Plancy pense que Perrault a pu s'inspirer des bavardages contemporains de son époque pour l'épisode de la liste des biens du marquis de Carabas, lorsque le chat rencontre les faucheurs et les laboureurs. Charles Giraud abonde dans le même sens, arguant que l'énumération des biens du marquis rappelle irrésistiblement les échanges entre madame de Sévigné et madame de Louvois devisant de leurs biens respectifs. Toutefois, ce genre d'énumération était depuis longtemps fréquent dans les contes populaires. Il rapporte également que certains doctes ont vu dans la prise du château de l'ogre une référence à « l'indélicatesse de Françoise d'Aubigné qui s'empara des biens d'un protestant banni à la fin du XVIIe siècle », le Chat serait alors une projection de cette femme.

Investiture royale

Une autre particularité du conte de Perrault réside dans le fait que le Chat et son maître peuvent prendre possession des biens de l'ogre sans crainte d'une réaction, qu'elle soit divine, légale ou politique. Pierre Saintyves l'a étudié en 1923 et y note la présence de motifs indo-européens et africains très anciens, dont celui de l'investiture royale. Ainsi, pour lui, « tout l'ensemble de ce conte nous montre l'instauration d'un roi symbolisée par la reconnaissance de sa souveraineté sur les terres, les bêtes, et les gens par la prise de possession du château royal ». En effet, le fils du meunier acquiert un nom noble « marquis de Carabas », puis des habits royaux, puis une promesse de mariage royal et, pour finir, il est couronné et prend ses fonctions de roi. De tous temps, lorsqu'une personne accédait à cette fonction, elle changeait de nom et jusqu'à l'époque moderne, lorsqu'un roi gouverne, c'est rarement sous son vrai nom. Ce changement de nom est également lié au mariage, où le futur époux prend également un nom nouveau. Ce thème se retrouve dans quasiment tous les contes avec des animaux donateurs et jusque dans les autres contes mettant en scène un chat, le pauvre Pippo devenant Gagliuso et Constantin devenant « le fortuné ».

L'animal tient alors un rôle d'ambassadeur, de héraut et de champion du roi, dont il n'est finalement qu'une extension des pouvoirs. Ce dernier lui doit par ailleurs reconnaissance, dans son propre intérêt et celui du peuple. Pierre Saintyves en conclut que le Chat botté « se rattachait fort vraisemblablement au rituel d'instauration des anciens prêtres-rois des sociétés primitives et servait, sans doute, à rappeler au souverain l'importance des devoirs magico-religieux de sa charge ». Pour le peuple, le roi se confondait parfois avec son animal gardien dans un rôle de bienfaiteur, et ce dernier était considéré comme le garant de la prospérité du pays, du peuple, voire du roi lui-même. Des liens étroits sont en effet mis en avant entre le roi et son animal dans les contes, et quelquefois, la condition même de royauté dépend de l'animal : dans un conte nubien, le renard qui a aidé un pauvre jeune homme à devenir sultan affronte l'ingratitude de ce dernier et s'enfuit, le sultan finissant par retourner à sa condition primitive. De plus, le peuple peut prendre le relais et honorer l'animal floué par le roi récemment investi. Dans ce cas, les morales des contes s'expliquent par les strictes obligations du roi envers l'animal ou la bête protectrice de sa tribu.

Ce thème peut être mis en relation avec le système tripartite indo-européen, où le roi doit incarner et transcender les trois fonctions : sacerdotale, guerrière et productive. Or, ces fonctions sont présentes dans le Chat botté à travers le mariage royal, le combat contre l'ogre et la scène des moissonneurs. Une analyse veut que le fils du meunier supplante le roi dont il épouse la fille puisque ce dernier est incapable d'assumer la fonction productive : ses terres sont sous l'emprise des forces chaotiques de la nature symbolisées par l'ogre.

Aspect initiatique

Armand Langlois voit le conte comme un récit initiatique et philosophique, où le chat serait la force vive que le meunier aurait héritée de son père, cette force lui permettant de se réaliser. Le XVIIe siècle mystique et cherchant à digérer les débordements de la Renaissance rend cette hypothèse acceptable. Le Chat botté aurait été réécrit par Perrault dans un but d'éducation, mais aussi par le biais du message codé. Chaque action du chat ou du meunier semble être une étape vers la réalisation de soi, vers la perfection et la vérité universelle, et vers la connaissance. Cette force vive est activée par la confection de bottes, puis la fausse mort avec la scène de la noyade, puis la purification et la renaissance via le don d'habits royaux, puis par la lutte contre les forces obscures du microcosme et du macrocosme dans le combat contre l'ogre (qui rappelle un combat alchimique). Toutes ces actions sont dans la logique d'un parcours initiatique.

Les morales

Charles Perrault a revu tous les contes populaires qu'il a collecté en leur insufflant une morale, et comme beaucoup de récits et d'œuvres d'art de cette époque, ils possèdent une seconde approche plus symbolique. Toutefois, la morale et la symbolique du Chat botté sont ambiguës et ont donné lieu à bien des interprétations. Emmanuel Cosquin voyait en 1895 dans la morale du Chat botté un thème indien, celui de la reconnaissance des animaux opposée à l'ingratitude des hommes, à mettre en relation avec d'autres contes similaires où l'animal donateur est mal récompensé, et que l'on trouve aussi bien dans le Caucase, chez les Swahilis, en Nubie ou en Italie. Pierre Saintyves réfute toutefois cette hypothèse au regard de nouvelles découvertes sur les contes.

Maria Tatar pense que les morales introduites par Perrault sont étranges aux vues de la narration, ou hors sujet. La première morale explique au lecteur que le travail et l'ingéniosité sont préférables à la fortune obtenue dès la naissance, mais elle est démentie par le fait que le fils du meunier n'ait jamais travaillé ni utilisé son talent pour obtenir la main de la princesse. La seconde morale souligne la vulnérabilité des femmes aux apparences : de beaux vêtements et un visage plaisant sont suffisants pour gagner leur cœur. Les moralités sont souvent absentes des éditions modernes. Une théorie serait que ces moralités ajoutées à la première version du conte soient un jeu de lecture lettrée. Le Chat botté figurerait alors la rivalité de deux conteurs : le Chat menteur et le narrateur.