Lavande - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Récolte de la lavande

La récolte se fait pendant la floraison, de fin juin jusqu’au mois d’août, pour les lavandes "vraies", "aspic" et les lavandins. À part l’aspic qui est sauvage, les plantes sont généralement cultivées. Il existe cependant quelques distillations de lavandes sauvages de montagne destinées à l’aromathérapie, les quantités sont très limitées. La récolte a lieu en été car les fortes chaleurs favorisent la montée de l’essence dans les cellules et les glandes sécrétrices de la fleur. Les brins sont plus odoriférants si récoltés juste avant l'ouverture des fleurs. Après, l'essentiel de l'arôme se perd.

Les lavandes du groupe stoechas sont plus précoces, elles sont récoltées de mars à mai à l’état sauvage mais elles sont plus rarement exploitées. Pour les cultures, la récolte s’effectue mécaniquement, sauf pour les bouquets qui sont coupés manuellement à la faucille.

Les lavandes clonales (issues d’un individu et multipliées par bouturage) arrivent à maturité en même temps, contrairement aux lavandes de population (non clonales) qui ne mûrissent pas de façon homogène car chaque plante est un individu différent de son voisin. Les lavandes clonées sont plus susceptibles d'être massivement attaquées par des insectes ravageurs, mais la lavande a peu de prédateurs, en raison de sa teneur en substances qui repoussent ces derniers, hormis quelques espèces, dont le chrysomèle de la lavande (ou du romarin) ; Chrysolina americana.

L’huile essentielle serait de meilleure qualité en altitude mais le rendement est plus faible et l’altitude augmente la teneur en esters.

Répartition géographique

Au départ, les lavandes poussent en Provence et dans quelques pays du bassin méditerranéen, puis la culture s’est répandue en Europe de l’Est (Bulgarie, Russie, Ukraine…) et même en Tasmanie ou encore au Canada où des plants mutés peuvent maintenant résister au gel.

Les lavandes "vraies" poussent à une altitude de 500 à 1 700 m sur les versants ensoleillés des montagnes. La qualité des lavandes est réputée augmenter avec l’altitude. Elle est produite notamment à Sault, dont elle est la principale activité agricole de cette zone du Vaucluse.

En revanche, la lavande aspic est récoltée dans le bassin méditerranéen entre 0 et 600 m d’altitude.

Les lavandes du groupe stoechas se développent sur tout le pourtour notamment en Andalousie et dans la partie sud du Portugal.

Les lavandins sont les lavandes les plus cultivés (de 800 à 1 000 tonnes d’essence par an) et les plus répandus car ce sont les plus résistants. Ils se développent spontanément dans le sud de la France. Cependant, on observe un dépérissement des lavandins abrial et sumian qui sont en voie de disparition.

Utilisations de la lavande

Parfumerie

Le mot lavande est un dérivé du verbe laver, peut-être issu de l'italien lavando (action de laver), mais qui pourrait bien remonter au latin lavandaria (linge à laver), sans doute à l'origine de l'anglais lavender (lavendre vers 1265). Cette étymologie laisse penser que très tôt on a utilisé la lavande pour parfumer le linge fraîchement lavé. Des sachets de fleurs séchées sont traditionnellement placés dans les armoires, pour éloigner les mites et parfumer la garde-robe.

Les fleurs de lavande, séchées, sont très résistantes et conservent leurs arômes très longtemps. Un autre usage très ancien est celui de mettre de la lavande dans l'eau du bain pour son parfum et ses propriétés antiseptiques et calmantes.

L'essence de lavande contient des composants différents selon les espèces (voir ci dessous). On l'obtient traditionnellement par distillation des sommités florales. Au XIXe siècle et au début du XXe siècle, la Provence était parsemée de petites distilleries familiales, qui ont peu à peu toutes disparu, victimes de crises de mévente et de l'industrialisation de la production.

C'est bien sûr la parfumerie qui fait le plus gros usage de la lavande. On peut tout parfumer avec elle, depuis les savonnettes jusqu'aux détergents et au papier hygiénique. Dans les parfums proprement dits, la lavande est surtout réservée aux hommes, soit en soliflore dans les eaux de toilette, soit en note de cœur dans les eaux de Cologne.

Propriétés médicinales

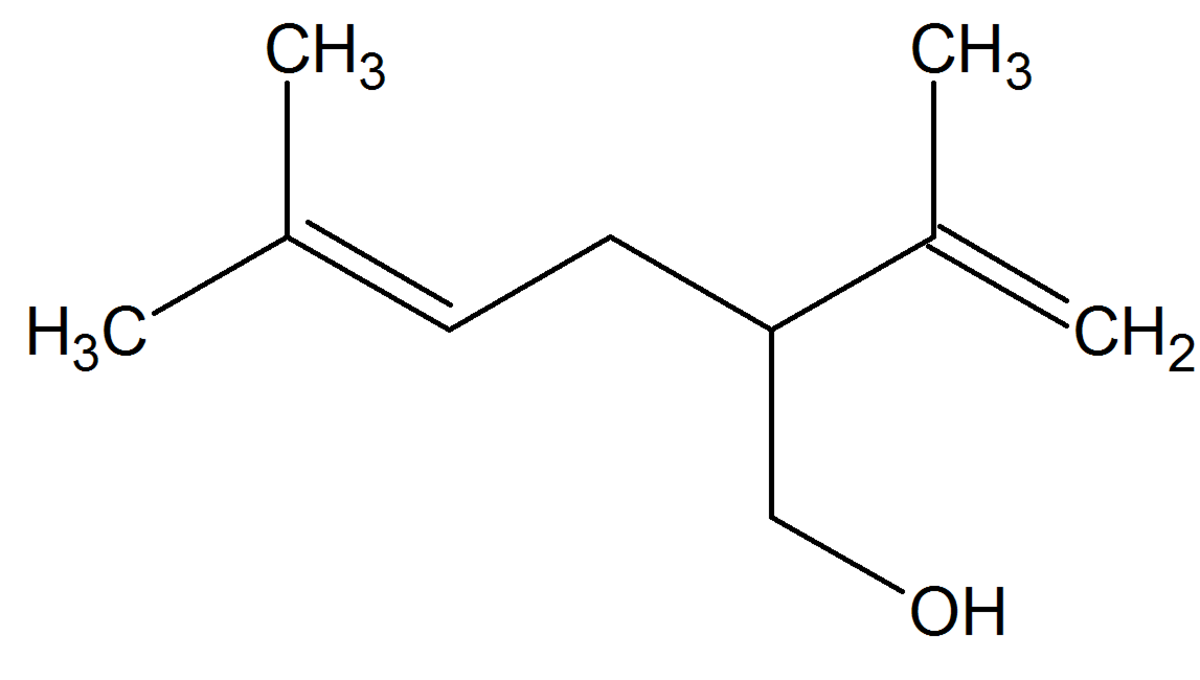

L'essence de lavande contient des composants différents selon les espèces, mais on y trouve le plus souvent de l'acétate de linalyle et du linalol, du géraniol, du pinène, du cinéol, de la coumarine et de l'éthylamylcétone (à l'origine de son odeur rafraîchissante).

Elle a des propriétés antiseptiques, bactéricides, désinfectantes, calmantes, antispasmodiques et carminatives.

Depuis très longtemps aussi, on connaît les vertus cicatrisantes et antiseptiques de la lavande et sainte Hildegarde la conseillait déjà comme cicatrisant. On lui trouvait aussi des propriétés antivenimeuses et en cas de morsure de vipère, on frottait la plaie avec une poignée de lavande (ceci pourrait expliquer le nom de la lavande aspic). La plante a aussi été très utilisée (et l'est toujours) pour combattre les mites et les poux.

En phytothérapie, on la recommande pour combattre l'anxiété, la nervosité et les insomnies, mais aussi pour soulager les rhumatismes et soigner les infections des voies respiratoires. Elle peut être prise en infusion, en poudre (gélules), sous forme d'huile essentielle ou d'alcoolat (pour les frictions).

L'huile essentielle de lavande est antiseptique et bactéricide. Appliquée pure sur la peau elle soulage les brûlures et les piqûres d'insectes.

Utilisation culinaire

On peut faire infuser des fleurs de lavande dans du lait, utilisé ensuite pour la préparation de glace ou de crème à la lavande. Dans certaines régions du Maghreb (Algérie), elle est utilisée dans quelques plats, comme le couscous.

Les brins sont aussi utilisés dans les vallées (notamment celle de l'esteron, près de Nice), afin confectionner une liqueur particulièrement forte en bouche, et aux vertus antiseptiques, digestives et calmantes.