Latimeria - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| Cœlacanthe | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||

| Classification | |||||||||

| Règne | Animalia | ||||||||

| Embranchement | Chordata | ||||||||

| Sous-embr. | Vertebrata | ||||||||

| Super-classe | Osteichthyes | ||||||||

| Classe | Sarcopterygii | ||||||||

| Sous-classe | Coelacanthimorpha | ||||||||

| Ordre | Coelacanthiformes | ||||||||

| Famille | Latimeriidae | ||||||||

| Genre | |||||||||

| Latimeria Smith, 1939 | |||||||||

| Espèces de rang inférieur | |||||||||

| |||||||||

| | |||||||||

| | |||||||||

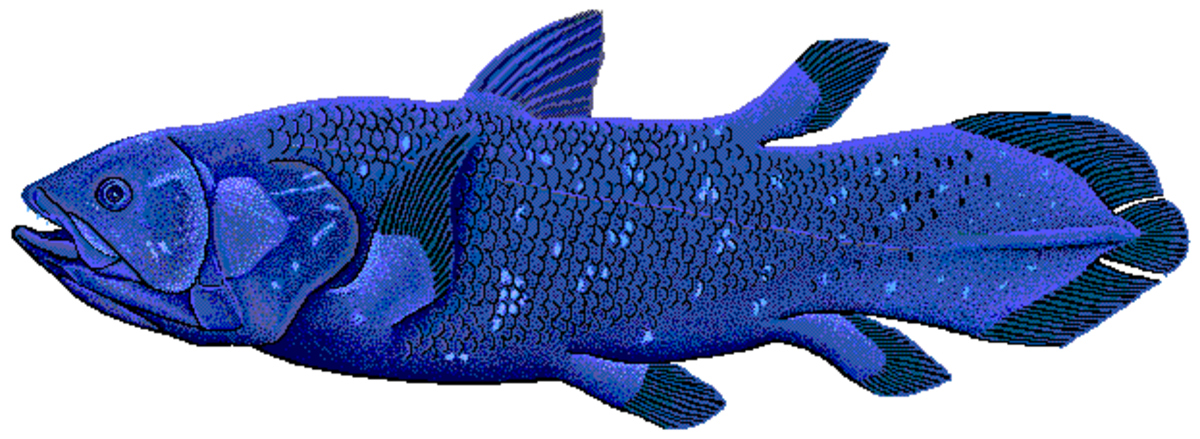

Les Latimérias forment un genre de poissons rares, les seuls cœlacanthes non éteints, dont l'habitat se restreint à certaines zones de l'océan Indien.

Il doit sa célébrité à sa position dans l'arbre du vivant. Morphologiquement ressemblant aux ancêtres aquatiques des vertébrés terrestres qui vivaient il y a 350 Ma, il possède une poche d'air qui pourrait être le vestige d'un poumon ancestral, ce qui l'a souvent fait qualifier — à tort car ces expressions n'ont aucun sens scientifique — de "fossile vivant" ou de "chainon manquant". Latimeria chalumnae, la première espèce découverte en 1938 est menacée et le cœlacanthe de Manado (Latimeria menadoensis), découvert en 1999 près de l'île indonésienne de Manado Tua au nord de Célèbes, l'est aussi.

Description

Anatomie

Le cœlacanthe est un poisson crossoptérygien. C'est donc un poisson osseux dont le poids moyen est de 80 kg pour 1,50 mètre de long, certains spécimens pouvant atteindre les 2 mètres de longueur.

Ses écailles épineuses bleues ou brunes sont plus fines que celles des autres poissons.

Il ressemble de très près à ses ancêtres dont on a retrouvé de nombreux fossiles. Les mâles sont plus petits que les femelles.

L'étude des Latimérias a permis, entre autres, de connaitre le rôle de l'organe rostral, dont la présence chez les fossiles demeurait jusque là une énigme. Pour se nourrir, le Latimeria nage la tête vers le plancher récifal, et grâce à l'organe rostral, il détecte le faible champ électrique provoqué par une éventuelle proie dissimulée sous un fragment de récif. Il se nourrit d'invertébrés, de petits poissons, et peut-être de coraux.

Sa manière de se mouvoir rappellerait celle des tétrapodes.

Mode de vie

Les premiers spécimens de Latimérias ont été découverts en 1952 à des profondeurs moyennes (entre 100 et 400 mètres) dans le nord du canal de Mozambique près de l'archipel des Comores.

Ils se réfugient souvent dans les grottes sous-marines, ce qui les rend difficiles à observer et explique en partie que les spécialistes ont longtemps cru cette espèce disparue. On en a recensé moins de 200 spécimens, tous dans l'Océan Indien.

Reproduction

On a découvert en 1975 que les Latimérias étaient, comme les Holophagus penicillata du Jurassique, ovovivipares. Les femelles ne portent que quatre à cinq petits alevins (32,2 cm) et leur gestation pourrait durer près d'un an. On ignore dans quelles conditions et à quelle époque sont expulsés les petits. Les chercheurs n'ont d'ailleurs pas encore découvert d'alevins.

Évolution

Le groupe des actinistiens qui compte les cœlacanthes, est apparu au Dévonien (360 Ma), pendant l'ère primaire. Ils se développèrent jusqu'à atteindre des longueurs 3 mètres au Crétacé avant de décliner vers la fin du Crétacé (60 à 70 Ma).

Depuis leur apparition jusqu'à aujourd'hui, la morphologie des actinistiens n'a que très peu changé, ce qui a incité certains vulgarisateurs scientifiques à les qualifier de "fossiles vivants". Mais même si la forme n'a pas été profondément modifiée par les processus évolutifs, il est évident que les cœlacanthes actuels ne sont plus intrinsèquement la même espèce que les premiers représentants du groupe, ne serait-ce que par dérive génétique.

Ce qui pourrait s'apparenter à une hypothèse basée sur la théorie de l'évolution a été mis en évidence dans un article paru en 2007 qui relate l'observation d'un fossile cœlacanthe du Dévonien, et plus particulièrement du squelette interne d'une nageoire. Il ressort de cette observation que si l'aspect morphologique est très similaire, l'aspect anatomique est très différents, puisque le squelette de la nageoire de ce poisson est asymétrique, contrairement à celui du Latimeria actuel, qui est symétrique. En d'autres termes, si l'aspect externe d'une patte de cœlacanthe a été peu modifié depuis le Dévonien, son anatomie a subi des remaniements substantiels. On peut donc aussi supposer de façon raisonnable que la physiologie et le métabolisme de ces espèces a évolué, hypothèse néanmoins difficilement vérifiable.