La Grande Borne - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Localisation et organisation du quartier

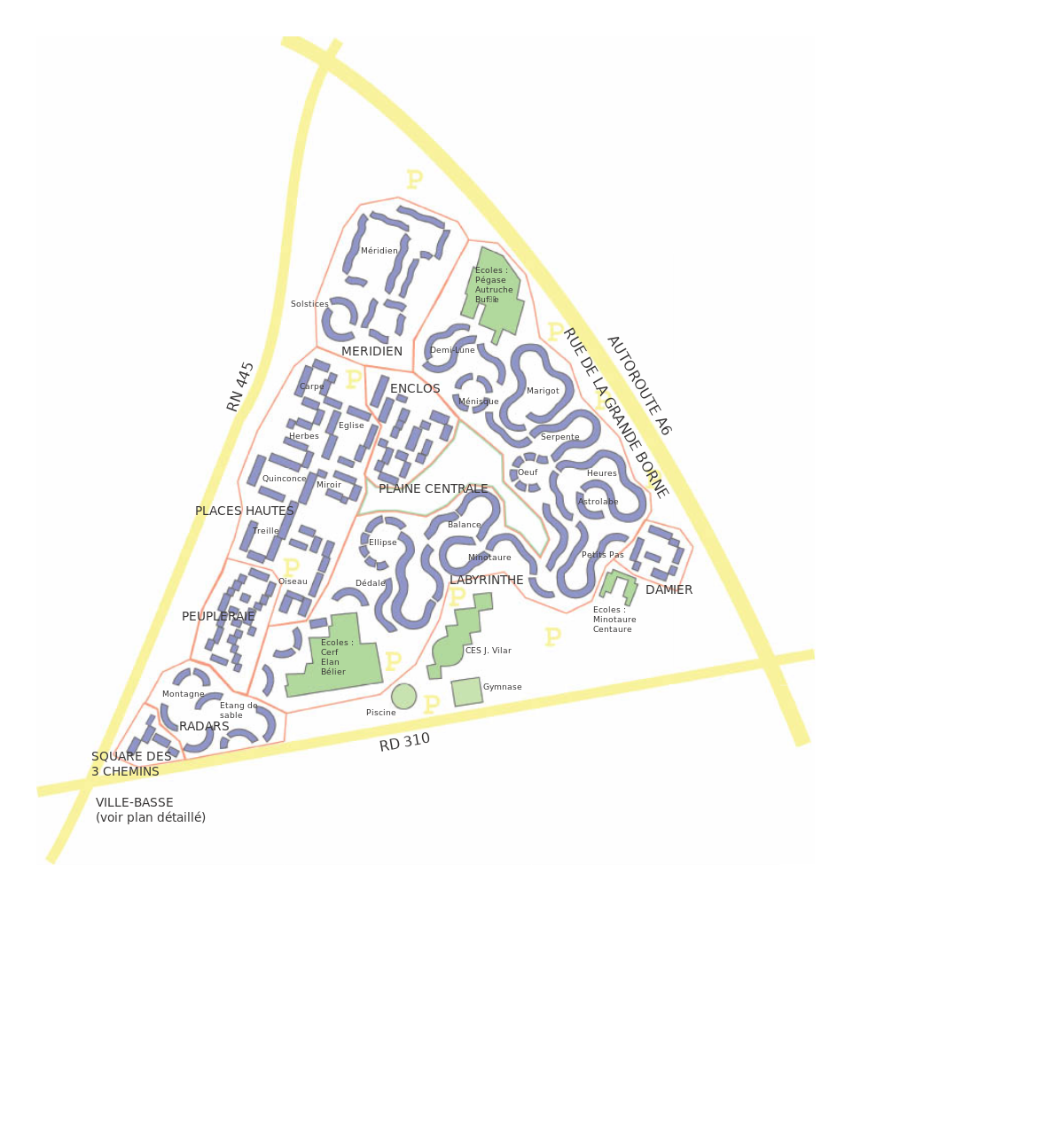

La cité de la Grande Borne occupe un triangle d’une superficie de 90 hectares bordé par la RN 445 à l’ouest, la RD 310 (avenue Émile Aillaud) au sud et la rue de la Grande Borne (qui longe l’autoroute A6 sur toute sa longueur) au nord-est, à l’exception des secteurs des Patios et du Ravin, situés au sud de la RD 310. Quoique la majeure partie du quartier soit situé sur la commune de Grigny, la frange de la Grande Borne bordant la RN 445 sur les quartiers des Radars, de la Peupleraie, des Places Hautes (ou Ville Haute) et du Méridien est sur le territoire de Viry-Châtillon, la limite entre les deux communes ne coincidant pas avec le tracé de la RN 445. Les Castelvirois de la Grande Borne sont rattachés administrativement au quartier du Plateau, situé de l’autre côté de la RN 445. De manière similaire, l’extrême sud-est du quartier des Patios est en réalité situé sur la commune de Fleury-Mérogis.

La Grande Borne compte 3 685 logements répartis comme suit à l’origine : 321 deux-pièces-cuisine (52,3 mètres carrés de surface en moyenne), 790 trois-pièces-cuisine (65,8 mètres carrés de surface en moyenne), 1 473 quatre-pièces-cuisine (80,4 mètres carrés de surface en moyenne), 895 cinq-pièces-cuisine (52,3 mètres carrés de surface en moyenne) soit 3 479 logements collectifs et 70 cinq-pièces-cuisine (95,5 mètres carrés de surface) et 136 six-pièces-cuisine (109,25 mètres carrés de surface) soit 206 logements individuels.

Une plaine centrale, 7 quartiers, 27 secteurs

Le point d’ancrage de la Grande Borne, à partir duquel tout le plan masse de la cité se développe, est la place du Damier qui forme l’angle sud-est de l’ensemble : les bâtiments de cette place sont en effet organisés sur le plan masse de la Ferme Neuve, bel ensemble agricole du XVIIIe siècle situé face à la Grande Borne, de l’autre côté de l’autoroute A6 et auquel ils répondent.

Organisation en quartiers et secteurs

La cité de la Grande Borne est ensuite organisée en sept sous-ensembles de bâtiments très différents dans leur morphologie, appelés quartiers, et eux-mêmes divisés en secteurs, petits groupements d’immeubles appelés à fonctionner ensemble, possédant des caractéristiques et une ambiance propres et généralement organisés autour d’une œuvre plastique dont ils tirent leur noms. L’unité architecturale de la Grande Borne reste assurée par le traitement des façades (à l’origine, deux types de revêtements possibles), l’utilisation systématique de modules de fenêtres semblables sur toute la cité (seulement trois modèles de fenêtres) et par le gabarit modeste des immeubles (seulement trois modèles de bâtiments ne dépassant pas cinq étages, en raison ici d’une servitude locale de radiodiffusion mais la recherche de gabarits à taille humaine est une préoccupation constante d’Émile Aillaud).

L’implantation des bâtiments et le traitement des façades varient selon les quartiers : elle peut être courbe (Radars) ou orthogonale (Peupleraie). Tous les immeubles sont exclusivement constitués de logements collectifs, sauf sur les secteurs des Places Hautes et du Damier, où les rez-de-chaussée peuvent avoir une vocation commerciale, et sur le secteur des Patios, où l’habitat est de type individuel. Enfin, la majeure partie des bâtiments sont construits au niveau du terrain naturel, les seules exceptions étant les immeubles des Places Hautes (place du Quinconce, place du Mouton, place aux Herbes, place de la Carpe), construits sur dalle.

Selon le découpage le plus communément admis et sans préjuger de l’existence de facto d’autres sous-ensembles issus de la pratique quotidienne de leur cadre de vie par les habitants, les secteurs de la Grande Borne, au nombre de 27 , sont les suivants : les Patios, le Ravin, l’Étang de sable, la Montagne, la Peupleraie, l’Oiseau, le Miroir, la Treille, le Quinconce, les Herbes, la Carpe, le Mouton, le Méridien, le Solstice, les Enclos, la Demi-Lune, le Ménisque, la Serpente, l’Œuf, la Balance, l’Astrolabe, les Heures, le Dédale, le Minotaure, l’Ellipse, les Petits Pas et le Damier. Ils appartiennent aux sept quartiers de la Grande Borne que sont le Labyrinthe, le Méridien, la Ville-Hautes, la Ville-Basse, la Peupleraie, les Enclos et les Radars. On notera le caractère particulièrement poétique de certaines de leurs appellations. Les paragraphes suivants donnent une description plus précise des sept quartiers et de leurs secteurs respectifs.

La Plaine Centrale

L’ensemble des secteurs de la Grande Borne est organisé autour d’un vaste espace herbeux, peu qualifié, d’une trentaine d’hectares. Cet espace qui se diffuse jusqu’à l’intérieur des secteurs qui lui sont contigus est communément appelé la plaine centrale en raison de sa localisation au cœur du quartier. C’est à cet espace diffus que l’on doit la sensation étrange de bâtiments comme posés sur une mer d’herbe. Les aménagements de la Plaine Centrale demeurent aujourd’hui réduits, préservant cette respiration majeure au cœur de la cité. En plus des cheminements, organisés ou spontanés, qui la sillonnent, la Plaine est aujourd’hui peuplée de quelques lampadaires et d’un petit terrain dédié aux sports collectifs.

Trois quartiers de bâtiments courbes

Trois quartiers sont composés de bâtiments courbes dont les façades étaient à l’origine revêtues de pâte de verre colorée : le Labyrinthe, le Méridien et les Radars.

Le Labyrinthe

L’ondulation des façades, tour à tour proches et lointaines, crée des perspectives mouvantes dont on ne voit pas la fin. Le quartier est jalonné de places qui sont autant de secteurs animés par un geste plastique.

L’Astrolabe s’organise autour d’une place circulaire pavée dont le centre est occupée par un obélisque de marbre noir dont l’ombre se projette sur un cadran dallé, marquant les heures.

L’Œuf est un ensemble de quatre bâtiments entourant une place circulaire avec une étendue de sable en forme d’œuf entourée d’arbres et dans laquelle un gigantesque personnage de béton (le Gulliver) semble ensablé.

Le Ménisque se déploie autour d’un espace pavé comportant un bassin pour patauger (aujourd’hui à sec).

La Balance est formée de bâtiments sinueux qui amènent à une place pavée dont le sol se soulève en mamelons (sur le même principe que l’aménagement des espaces extérieurs des Tours Nuages).

L’Ellipse est centrée sur une place entourée de gradins formant théâtre.

Le Marigot s’organise autour d’une place comportant une étendue de sable bordée d’un quai et contenant des rochers et des hippopotames de béton.

La Demi-Lune est un petit secteur resserré autour d’une place occupée par une sculpture en béton représentant un croissant de lune.

Le Damier est le seul secteur du Labyrinthe dont les bâtiments sont droits; la place centrale initialement bordée de commerces est pavée comme un grand damier carré et occupe la pointe est de la Grande Borne. Le plan masse de ce secteur, point d’accroche initial de la Grande Bone, répond à celui de la Ferme Neuve, situé de l’autre côté de l’autoroute A6.

Les Villages (non construit) devaient consister en des cellules basses dépourvues de toit et réunies autour d’une placette pour former un village d’enfant.

Ce quartier comprend également les secteurs de la Serpente, des Heures, du Dédale, du Minotaure et des Petits Pas.

Le Méridien

Une ordonnance monumentale de bâtiments ondulant légèrement marque un espace très cadré : des espaces clos, un sol pavé d’hexagones en béton…

Le Méridien est une succession de deux places rectangulaires organisées autour du méridien de Grigny, un muret d’ardoise de 200 mètres de long dont l’extrémité nord est occupée par un obélisque de marbre qui marque de son ombre les heures sur des sièges en béton.

Les Solstices est un ensemble de deux bâtiments courbes qui flanquent une place ovale herbeuse où se dresse un obélisque et où deux longs bancs courbes dessinent le tracé de la course du soleil aux solstices.

Les Radars

Onze bâtiments fortement cintrés et revêtus de couleurs fortes occupent un vaste espace herbeux dans l’angle sud-ouest de la cité.

L’Étang de sable se développe le long d’une étendue de sable bordée d’un quai et contenant une sorte de grand serpent en béton (le Serpent de Mer de Laurence Rieti).

La Montagne s’organise autour d’une longue colline issue des remblais de terrassement des bâtiments et dont l’un des pitons porte une redoute crénelée.

Trois quartiers de bâtiments droits

Trois autres quartiers sont composés de bâtiments droits recouverts de carreaux de grès cérame fortement colorés.

La Peupleraie

Des immeubles bas (R+2) sont disposés en redans autour de placettes plantés de peupliers disposés en quinconce.

Les Enclos ou Tiroirs

Au cœur de la cité, quelques enclos d’immeubles bas (R+2) se succèdent, formant de petites places arborées.

La Ville-Haute ou Places Hautes

C’est le quartier de la cité consacré au commerce et construit sur dalle, le niveau bas accueillant des parkings. Il est formé d’une enfilade de places en apparence closes, de proportions et d’orientations variées, réunies entre-elles par d’étroits passages. On distingue les Places Hautes proprement dites (place du Quinconce, place du Mouton, place aux Herbes, place de la Carpe) des ensembles d’immeubles droits bâtis derrière au niveau du terrain naturel et qui forment les secteurs du Miroir, de la Treille et de l’Oiseau.

Un quartier plus à l’écart

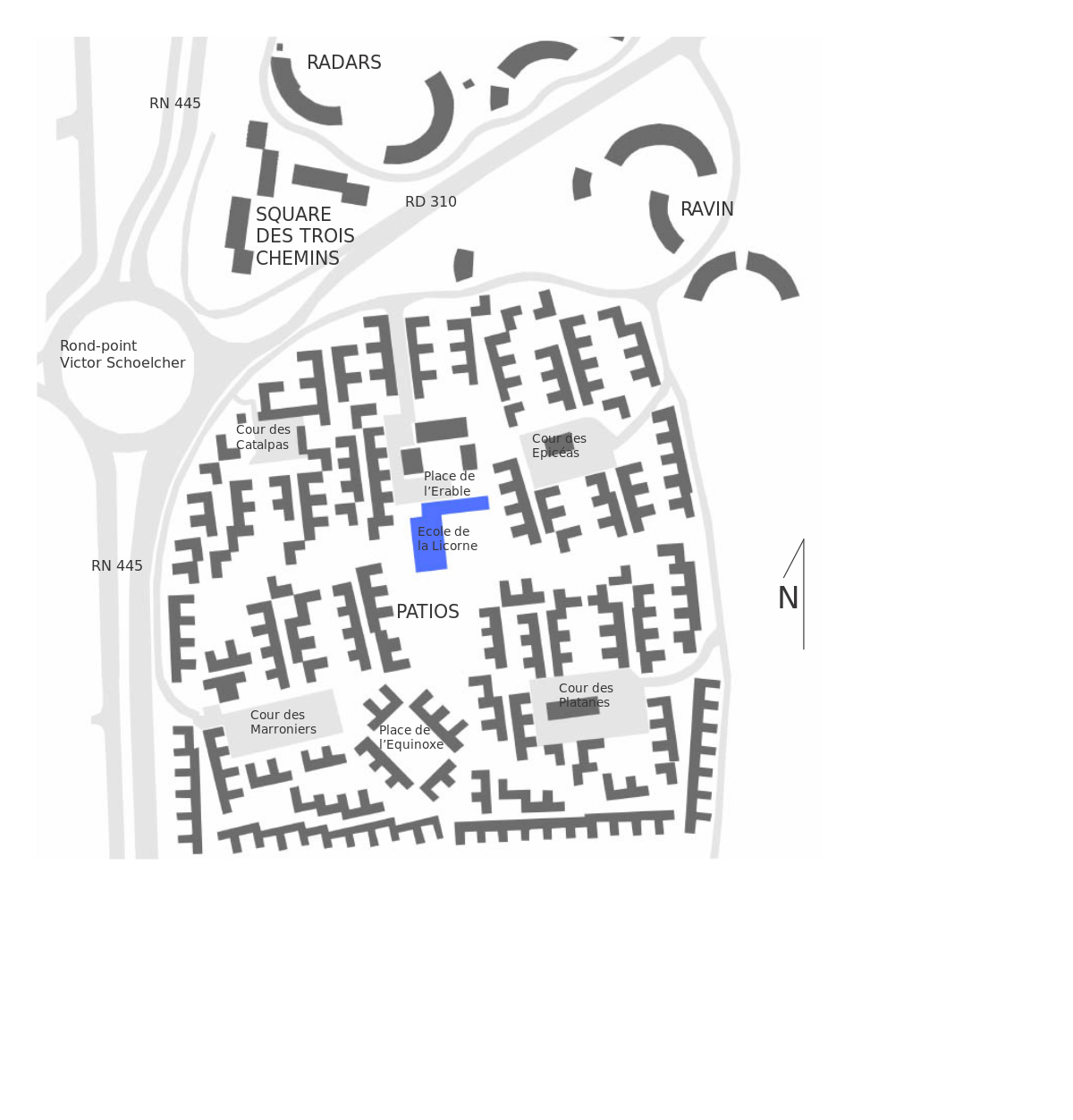

Enfin, un dernier quartier, situé plus à l’écart, au sud de la RD 310, se déploie jusqu’à la limite de Grigny avec Fleury-Mérogis.

La Ville-Basse

Le quartier de la Ville-Basse se compose d’un secteur d’immeubles collectifs courbes, le Ravin et d’un secteur d’habitat individuel de 206 maisons à rez-de-chaussée, les Patios. Ce dernier secteur tire son nom de la forme des maisons qui le composent, chacune en équerre autour d’un patio fermé et qui s’assemblent le long de venelles et de places. Le gabarit particulièrement modeste de ces maisons a donné son appellation au quartier. De nombreuses sculptures, dont certaines évoquent d’anciens instruments de mesure (l’Hémicycle de Bérose, l’Héliochronomètre de Diodore de Samos, l’Antiboréum, …) peuplent les recoins de ce secteur où les voitures ne pénètrent pas, arrêtées au niveau de quatre cours (cour des Platanes, cour des Marroniers, cour des Catalpas, cour des Épicéas) où chaque maison dipose d’un garage fermé séparé. Le centre du secteur est occupé par une école maternelle (la Licorne) et une petite place de logements collectifs, à vocation commerciale en rez-de-chaussée mais aujourd’hui désertée (place de l’Érable). Initialement construites sous le régime de l’ILN (Immeuble à Loyer Normal), la plupart de ces maisons ont été revendues par l’OPIEVOY à des particuliers. Il y a 70 maisons sur le type du cinq pièces cuisine (95,5 mètres carrés) et 136 autres sur celui du six-pièces cuisine (109,25 mètres carrés).

Stationnement et circulation automobiles

La Grande Borne est, pour ainsi dire, un quartier fermé à la circulation automobile. Sa conception d’ensemble fait que les voies carrossables ouvertes aux voitures ne pénètrent pas au cœur du quartier, dans le but d’obtenir un quartier essentiellement piéton. Les voitures sont donc circonscrites en lisière du quartier et le stationnement résidentiel ne se fait qu’en toute petite proportion en pied d’immeuble et seulement pour les secteurs en prise directe sur les trois voies bordant la Grande Borne (comme les Places Hautes, le Dédale ou les Radars).

C’est dans cette logique que s’inscrivit l’aménagement d’importants parkings dits “périphériques” destinés aux habitants de la Grande Borne sur les trois côtés du quartier (essentiellement sur la RN 445 et sur la rue de la Grande Borne). Ce maintien de l’automobile en lisière du site concourt à faire de la Grande Borne un quartier sûr et apaisé sur le plan de la sécurité routière, facette importante du projet d’Émile Aillaud de faire de la Grande Borne la “Cité des enfants” à qui elle est dédiée.

Un quartier unitaire, autonome et protégé

Malgré sa subdivision en secteurs relativement petits (de l’ordre de 150 logements mais jusqu’à 200 pour les Patios) aux caractères marqués, sa conception d’ensemble fait de la Grande Borne un quartier unitaire. Les secteurs centraux, d’une part, sont formés de bâtiments au gabarit modeste tant en hauteur (R+2 en général) qu’en longueur, même si la continuité affichée du cadre bâti ferait parfois penser à de longues barres entrecoupées de failles, ce qui tend à brouiller l’image de petits immeubles indépendants. Les secteurs périphériques d’autre part, c’est-à-dire ceux en contact avec les trois voies qui ceinturent le quartier (RN 445, RD 310, rue de la Grande Borne), ont une fonction de protection du cœur de quartier : ils se présentent donc sous la forme de bâtiments plus élevés (jusqu’à R+4) et plus longs, opérant parfois une véritable coupure physique, par “effet de muraille”, entre la route et les secteurs centraux. Cette configuration est particulièrement perceptible sur les secteurs des Places Hautes (protection par rapport à la RN 445, renforcée par la construction des immeubles sur dalle) et sur le secteur du Dédale (protection par rapport à la RD 310). Cette fonction de protection est indépendante de la conformation des lieux : l’implantation des bâtiments est othogonale sur les Places Hautes et courbe sur le Dédale ; dans ce dernier cas, la courbe des barres en atténue visuellement la longueur, le regard n’embrassant jamais le bâtiment dans sa totalité. Ce puissant artifice est un procédé architectural classique, notamment mis en œuvre par Bruno Taut dans le quartier d’habitat social du “Fer à cheval” (Hufeisensiedlung), dans la banlieue de Berlin.

La Cité des Enfants

Émile Aillaud a voulu faire de la Grande Borne “la Cité des Enfants”. Plusieurs traits caractéristiques de la Grande Borne traduisent cette préoccupation. En premier lieu, le quartier est quasiment imperméable à la circulation automobile et protégé, par la configuration même du cadre bâti, des voiries très circulantes qui l’entourent.

En second lieu, le quartier possède plusieurs établissements scolaires (écoles maternelles et primaires), conçus et construits par Émile Aillaud en même temps que les immeubles d’habitation. Sur le plan architectural, ces établissements à la conception caractéristique (toiture en voûtes minces de béton et poteaux en béton en forme de Y) sont pleinement intégrés au cœur du quartier ou d’un secteur. Ainsi, la petite école maternelle de la Licorne est-elle en plein centre du secteur des Patios. Par ailleurs, le quartier comporte de très nombreux jeux pour enfants, conçus dès l’origine du quartier pour en animer les espaces publics et qui prennent souvent la forme d’énigmatiques sculptures en béton (comme le Serpent de Mer dans le secteur des Radars).

Enfin, la présence relativement importante de grands logements (60 % des logements de la Grande Borne comportent quatre pièces ou plus) traduit une volonté manifeste d’accueil de familles avec enfants, sans lesquelles les dispositions précédentes apparaîtraient un peu vaines.

L’attention d’Émile Aillaud aux enfants est cependant plus profonde que les quatre axes particuliers mentionnés auparavant. Dans son esprit, elle inspire la conception même de la Grande Borne. Il pense en faire l’expérimentation d’un genre nouveau de cité d’habitat social, par définition destinée à des populations modestes parfois délaissées. Il s’agit pour lui de créer une cité de micro-ambiances à l’échelle de réseaux de solidarités viables, faite de replis et de coins intimes fortement caractérisés, attachants et appropriables où l’enfant peut se retrouver seul avec lui-même. Il considère la cité sous l’angle de la “fabrique de souvenirs” fortement inspirée par une vision très romantique d’espaces de solitude incitant à la mélancolie, voire à la tristesse.

Selon G. Gassiot-Talabot, “il parie sur les rapports électifs entre l’enfant et sa ville, sur l’exercice fréquent d’une solitude qui trouve dans la mélancolie, "sœur de la patience et de l’attente", une étrange thérapie”. Émile Aillaud voit ainsi dans les cheminements tortueux (voire torturés) de la Grande Borne une sorte de parcours initiatique à destination des enfants capable de pallier les défaillances de l’environnement familial. Il écrit ainsi, à l’appui de cette pensée :

« La dégradation des liens familiaux, la désuétude des catéchismes, les facilités et les moyens, que l’on a concédés aux jeunes pour se débarrasser d’eux, font de ceux-ci des errants déboussolés et parfois des aliénés sociaux qui en sont arrivés à réclamer une tutelle et des disciplines à des moniteurs, à des “animateurs” ! Ces patronages ne peuvent développer qu’un scoutisme collectif.Un rapport américain publié en 1965, analysant le problème noir aux États-Unis et la dissolution des familles, révélait que dans certains quartiers, 40 pour 100 des Noirs américains étaient des enfants naturels et que 40 pour 100 de ceux-ci avaient été conçus par des garçons de moins de seize ans qui ne se savaient même pas pères. Des enfants d’enfants ! - L’ombre de rien.

Sans connaître de si frappantes dérélictions, le regard oblique que nous portons sur les faits divers révèle parfois de si étranges solitudes juvéniles que la Société n’ose plus frapper certaines délinquances tant ces “circonstances” les atténuent.

Le sociologue américain qui rapporte ces faits, après avoir cité les moyens financiers considérables engagés par l’Etat pour y porter remède, sans y être arrivé, dit que ce serait peut-être à l’urbaniste qu’il redeviendrait de trouver une solution à un tel état de chose.

Il faudrait, en effet, et ce pourrait être l’œuvre des créateurs de villes, inventer un milieu urbain qui pourrait se substituer au milieu familial et conduire l’enfant qui, suivant l’expression de Freud, “est le père de l’homme” à une certaine maturité affective par des cheminements concertés de solitudes et de surprises, par une série de “lieux” ayant une puissance occulte.

- Faire une cité apte à la mélancolie ; foin de ces gaietés collectives supposant une inexistante unanimité.

- Certains lieux sont doués de patience, ils accompagnent la lenteur d’un quotidien voué à l’attente.

- L’ennui à plusieurs dégrade l’individu, fait des bandes délinquantes, parce que le plus méchant commande toujours.

- Les possibilités de solitude permettent cette apparence d’ennui latent qui est chez l’enfant la principale source de qualité.

- “Les enfants tristes et heureux”, disait Rilke.

- “On donnerait à l’enfant une vie profonde en lui accordant un lieu de solitude, un coin” (Bachelard).Un sociologue analysant les groupements d’individus les plus favorables à leur développement affectif et mental concluait qu’il fallait être plus de trois et moins de huit : “Plus que les Parques et moins que les Muses”. Disaient déjà les Anciens.

Une ville, un quartier résidentiel devraient être composés de lieux - places, replis, impasses - assez réduits pour que les jeux, les voisinages restent à l’échelle d’affinités humaines. Le verbiage en vogue parle déjà de “micro-climat”.

Les circonvolutions du [secteur du] Labyrinthe pourraient en être l’image, à condition qu’il ne soit pas le repli sans fin d’un couloir d’angoisse mais, comme celui [du secteur] de Dédale, une suite de surprises et de chambres où l’extérieur s’oublie. »

— Émile Aillaud, La Grande Borne à Grigny [Une ville, essai de réponse], Éditions Hachette.

Et c’est chaque facette du projet, jusqu’aux choix fondateurs a priori les plus éloignés de cet objectif presque métaphysique, qui sert l’aspiration fondamentale d’Émile Aillaud à bâtir une cité de rêveries ; ainsi écrit-il à propos du refoulement de l’automobile hors de la Grande Borne : “On vivrait pour ainsi dire à l’intérieur des choses, à leur rythme sédatif ; l’enfant y serait autre - loin de la Simca.”

Vivre à la Grande Borne aujourd’hui : l’utopie à l’épreuve

Situation économique

Comme en atteste son classement en zone urbaine sensible (fondé sur l’analyse d’indicateurs statistiques socio-économiques), la Grande Borne concentre une population en difficulté économique. En 1999, le taux de chômage sur la cité était de 26,2 % tandis que le taux de chômage des jeunes (19-25 ans) atteignait 40,8 %. Pour faciliter le retour à l’emploi des résidents de la Grande Borne, la cité fait partie depuis 1997 d’une zone franche urbaine dont le périmètre a été étendu en 2007.

Dans la même optique, l’accent est mis sur la formation professionnelle et la création d’entreprises. Un centre de formation des apprentis a été ainsi construit rue du Labyrinthe ainsi qu’un hôtel d’entreprises face à la Grande Borne, sur le quartier du Plateau à Viry-Châtillon. Un second hôtel d’entreprises sera édifié sur la RN 445 dans le cadre du projet de rénovation urbaine pour prolonger la dynamique initiée par le premier.

Offre commerciale

Lors de l’édification de la cité, trois pôles commerciaux avaient été prévus pour desservir la Grande Borne : la place de l’Érable aux Patios, la place du Damier et les Places Hautes (par ordre croissant d’importance). Il s’agissait à chaque fois de commerces de proximité destinés à la clientèle de la cité, implantés en rez-de-chaussée de bâtiments d’habitation. Du fait même de sa vocation de proximité (absence de stationnement dédié et faiblesse des surfaces commerciales, par exemple) et de la bonne desserte de la cité, un important phénomène d’évasion commerciale s’est développé vers le centre commercial du Moulin à Viry-Châtillon, vers le centre commercial de Grigny II, voire plus loin, vers la ZA de la Croix Blanche à Sainte-Geneviève-des-Bois ou le centre commercial régional d’Évry 2.

Ainsi, de nombreux commerces ont périclité au sein de la Grande Borne et l’offre s’est beaucoup réduite, désormais resserrée sur la place du Damier et sur les Places Hautes (cafés, salon de thé, épicerie, boucherie notamment). Pour maintenir une activité, certains locaux commerciaux ont été transformés en locaux associatifs, notamment sur les Places Hautes. Néanmoins, il faut signaler la tenue d’un important marché sur les Places Hautes tous les jeudis et dimanches : ce marché, très achalandé, attire une clientèle nombreuse venue de tout le département.

Équipements publics

Si la Grande Borne ne compte aucune crèche directement située sur la cité, de nombreux groupes scolaires ont en revanche été édifiés dès la construction de l’ensemble, conçus par Émile Aillaud en prise directe avec les quartiers d’habitation. On peut ainsi compter les écoles maternelles Pégase et Buffle (au nord de la cité), Centaure (à l’est), Cerf et Bélier (au sud) et Licorne (aux Patios) ainsi que les écoles primaires Autruche et Buffle (au nord), Bélier, Renne, Cerf et Élan (au sud). La Grande Borne émarge au secteur du collège Jean Vilar situé voie Athéna, entre la rue du Minotaure et la RD 310, face aux secteurs de l’Ellipse et de la Balance.

La cité compte deux gymnases, au Méridien et au Labyrinthe, une piscine sur le modèle Tournesol (à toit ouvrant) sur la RD 310, une maison de quartier, de nombreux locaux associatifs et des studios d’enregistrement (Bélier).