LSD - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Pharmacologie

Le LSD est un psychotrope de la classe des perturbateurs ou psychodysleptiques. Cet hallucinogène de type psychédélique induit ainsi des troubles de l'humeur, de la pensée et de la perception. Ces troubles ne se rencontrent habituellement que dans des états comme le rêve, la transe mystique ou la méditation. Il est considéré comme l'une des drogues les plus puissantes : une dose de 25 microgrammes est souvent suffisante pour amener un effet pharmacologique. L'état hallucinatoire (hallucinations, altération des perceptions) apparaît avec des doses dépassant 100 microgrammes. La dose efficace chez l'homme est de 0,003 à 0,001 milligramme par kilogramme de poids.

Il n'entraîne cependant aucune dépendance physique. Son arrêt n'occasionne aucune manifestation somatique. Il ne conduit pas non plus à une accoutumance à long terme même si elle est importante à court terme. Cette accoutumance disparaît progressivement dans le temps, d'où son qualificatif de cyclique. Elle est croisée avec d'autres hallucinogènes de type indoles comme la mescaline, le LSA ou la psilocybine. Il est à noter que malgré les nombreuses références erronées sur le sujet, il n'y a pas d'accoutumance croisée entre le LSD et le DMT. Les phénomènes d'accoutumance croisée laissent à penser que ces hallucinogènes auraient des modes d'action similaires.

Son dépistage est délicat car les doses sont infimes et les traces disparaissent rapidement dans le sang. Le N-desméthyl-LSD est recherché via les urines où il peut être présent de quelques heures jusqu'à deux jours après l'ingestion. De nouvelles voies de recherches s'ouvrent avec l'identification d'un métabolite du LSD, le 2-oxo-3-hydroxy-LSD (O-H-LSD), dont la concentration est 16 à 43 fois supérieure à celle du LSD dans les urines.

Mode d'action

Il agit sur les connexions entre les neurones (synapses) qui régulent l'information dans le système nerveux central. Il agit simultanément sur plusieurs neurotransmetteurs. Il se fixe sur les récepteurs 2A de la sérotonine ce qui explique la sensibilité accrue aux couleurs, toucher et sons. Il perturbe le glutamate en l'activant, ce qui explique les troubles et la vitesse de la pensée. Enfin, il stimule le circuit de la dopamine, ce qui explique la sensation d'euphorie.

Métabolisme

Absorbé par voie orale, il se résorbe complètement et rapidement dans le tube gastro-intestinal. Par voie intraveineuse, il disparaît du sang en quelques minutes et se fixe dans les tissus pour atteindre une concentration maximale en 10 à 15 minutes. L'expérimentation n'a pas mis en évidence de différence d'effets entre les deux modalités d'usage hormis un temps de latence légèrement diminué en intraveineuse. Il est ensuite oxydé à 80 % par le foie en 2-oxy-LSD inactif qui est éliminé par voie biliaire.

Chimie

Le LSD est un alcaloïde dérivé de l'ergoline. Il possède donc un noyau hétérocyclique aromatique de type indole. Dans sa forme pure, c'est un solide cristallin incolore ou légèrement blanc, inodore, faiblement amer et soluble dans l'eau. Plus le cristal est sombre, moins il est pur et plus il est dégradé. À l'inverse, un cristal pur émet de petits flashs blancs quand il est secoué dans l'obscurité. De plus, quelle que soit sa forme (cristal, poudre, en solution) le LSD est fluorescent sous lumière noire.

C'est une molécule instable, légèrement basique. Il existe sous quatre stéréoisomères, dont trois n'ont pas d'effets psychotropes.

Nomenclature

« LSD » est un terme du langage courant auquel correspondent plusieurs désignations plus ou moins exactes :

- Lorsqu'Albert Hofmann le découvre pour la première fois il le note Lysergsäure-diäthylamid et le raccourcit en LSD-25, ce qui signifie que c'est la vingt-cinquième substance (un diéthylamide en l'occurrence) qu'il dérive de l'acide lysergique (Lysergsäure). L'allemand moderne écrit Lysergsäurediethylamid. Le terme LSD vient donc de la langue allemande, dont Hofmann était un locuteur maternel.

- La dénomination commune internationale est « acide lysergique diéthylamide », mais le nom prête à confusion puisque ce n'est pas un acide carboxylique (avec un groupement -COOH). Parfois, on trouve la francisation « diéthylamide de l’acide lysergique ».

- Selon l'IUPAC c'est « N,N-diéthyllysergamide » qui décrit bien la structure un lysergamide.

- On trouve aussi le terme « lysergide », notamment comme psychotrope inclus dans le tableau I de la convention sur les substances psychotropes de 1971.

Structure et stabilité

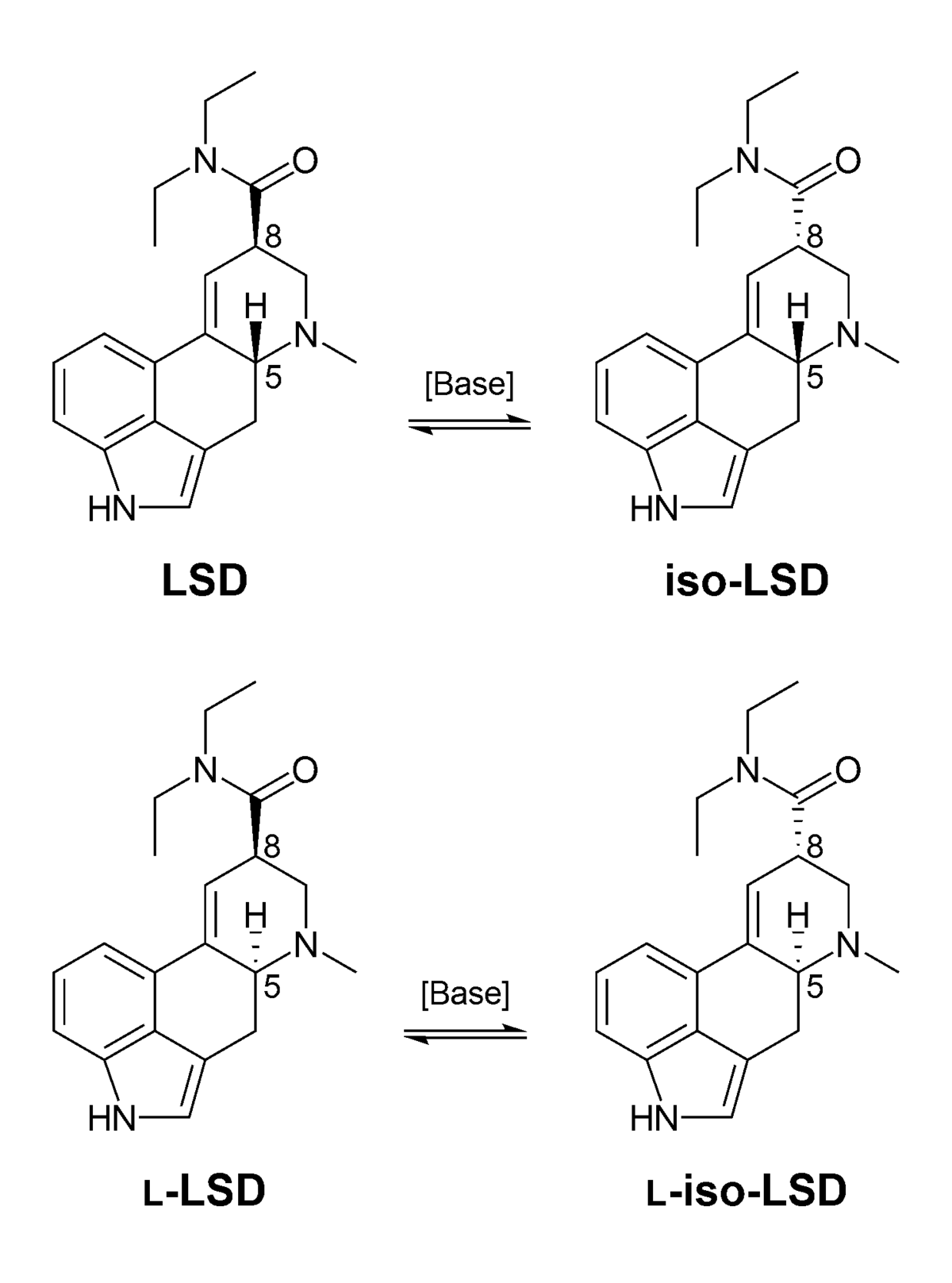

Le LSD est une molécule chirale qui possède deux carbones asymétriques au niveau des carbones 5 et 8 (voir le schéma). Il existe quatre stéréoisomères du LSD, seul le (+)-D-LSD, de configuration absolue (5R, 8R) est psychoactif. Le L-LSD n'est pas obtenu facilement et n'est pas habituellement formé lors de la synthèse du LSD. Par contre, on passe facilement du LSD au iso-LSD sous l'action d'une base.

Le LSD est légèrement basique : il possède un groupe fonctionnel amine tertiaire, avec un pKa de 7,8.

Le LSD est une molécule particulièrement instable par rapport à diverses voies de dégradation. Sous forme de sel ou dilué dans de l'eau distillée, le LSD peut rester stable indéfiniment s'il est conservé à basse température, protégé de l'air et de la lumière.

Son instabilité est due à deux aspects de sa structure. L'attachement du carboxamide en 8 ° position est affecté par les solutions basiques qui le transforment par épimèrisation en iso-LSD (N,N-diéthylamide de l'acide isolysergique), biologiquement inactif. D'autre part, la liaison covalente entre le carbone de la 8 ° position et le noyau aromatique est fragile. En présence d'oxydants forts, d'eau du robinet (contenant du dichlore en solution) ou d'éthanol cette liaison s'altère pour former du lumi-LSD (10-hydroxy-9, 10-dihydro-(+)-acide lysergique diéthylamide), inactif chez l'homme. Le LSD est ainsi sensible au dioxygène, aux ultraviolets, au dichlore (particulièrement en solution) et à la chaleur. Ainsi les buvards de LSD se dégradent relativement vite.

Synthèse

Le LSD est synthétisé à partir d'acide lysergique activé et de diéthylamine.

L'acide lysergique n'existe pas naturellement. Il est généralement obtenu par hydrolyse de lysergamides plus ou moins complexes, comme l'ergotamine (un anti-migraineux obtenu naturellement à partir de l'ergot) ou l'ergine.

La synthèse du LSD est ensuite une synthèse d'amide à partir de l'acide lysergique auquel on veut attacher le diéthylamine. On active l'acide lysergique avec du trichlorure de phosphoryle (POCl3) ou divers agents activants dans la synthèse des peptides. Les étapes nécessaires sont relativement peu nombreuses pour un composé aussi complexe mais prennent du temps : en laboratoire, il faut entre deux et trois jours pour produire entre 30 et 100 g.

De plus, comme le LSD est sensible à l'oxygène (présent dans l'air) et à la lumière, sa synthèse doit être effectuée sous un flux continu de diazote sous une lumière contrôlée (sans UV) et nécessite donc du matériel et des connaissances spécifiques en chimie expérimentale.

Le LSD synthétisé n'est généralement pas stéréoisomériquement pur mais est un mélange de LSD et de iso-LSD. Les deux composés peuvent être séparés par chromatographie chirale. Il est possible d'obtenir du LSD pur à plus de 95 %, mais des analyses effectuées sur des saisies de LSD cristallisé montrent des puretés d'environ 60 %.