L'Île mystérieuse (roman) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Présentation succincte

L'intrigue

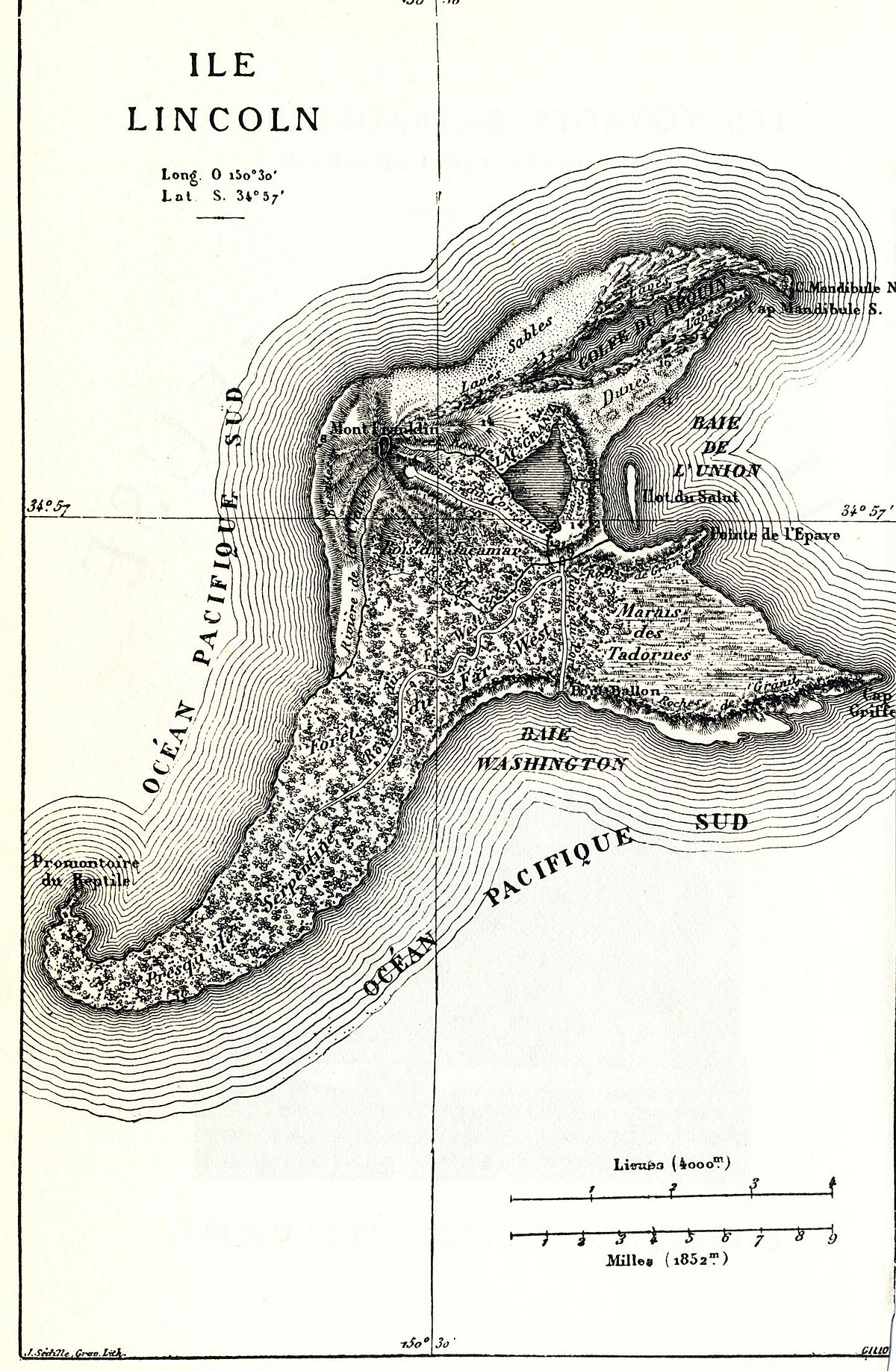

L'Île mystérieuse raconte l'histoire de cinq personnages : l'ingénieur Cyrus Smith, son domestique Nab, le journaliste Gédéon Spilett, le marin Pencroff et l'adolescent Harbert. Pour échapper au siège de Richmond pendant la guerre de Sécession, ils décident de fuir à l'aide d'un ballon en plein ouragan, mais échouent sur une île déserte qu'ils baptiseront l'île Lincoln. Après avoir mené une exploration de l'île, ils s'y installent en colons mais quelque chose semble veiller sur eux : qui ? quoi ? comment ? et pourquoi ? Comment vont-ils survivre entre la vie sauvage et les personnes qui les entourent.

Organisation

Le roman se découpe en trois périodes :

- les Naufragés - qui relate l'installation sur l'île et l'organisation de la survie,

- L'abandonné - où les compagnons enfin installés découvrent un autre naufragé sur l'ïle voisine,

- Le secret de l'île - où l'on découvre l'origine de la protection mystérieuse.

Les personnages principaux

Les naufragés sont au nombre de cinq :

- Cyrus Smith : ingénieur, le savant, celui capable de faire du feu, de la poterie ou des explosifs. La personne à laquelle l'ensemble de la troupe se réfère quand une décision est à prendre.

- Gédéon Spilett : reporter de guerre.

- Pencroff : marin, homme autant habile pour la couture que pour la menuiserie.

- Harbert Brown : 15 ans orphelin, pris en charge par Pencroff. Avide d'apprendre, il apporte à la compagnie son savoir botanique.

- Nab (Nabuchodonosor) : ancien esclave affranchi par son maitre Cyrus Smith, il lui reste fidèle par reconnaissance et admiration.

Ils sont accompagnés de Top le chien de Cyrus Smith qui n'a pas voulu abandonner son maître et apprivoiseront un orang-outan Jup qui deviendra presque humain.

Ils seront rejoints par Ayrton bandit repenti et feront connaissance avec le capitaine Nemo.

Accueil

Ce roman de Jules Verne renoue avec le public premier de la série Les voyages extraordinaires : les jeunes épris d'aventure. C'est un succès immédiat et plus de 44 000 exemplaires sont vendus du vivant de l'auteur

Adaptations

- Au cinéma :

- 1929 : L'Île mystérieuse de Lucien Hubbard.

- 1951 : par Spencer Gordon Bennett avec Richard Crane et Marshall Reed.

- 1961 : L'Île mystérieuse de Cy Endfield avec Michael Craig (remarquable pour les effets spéciaux nécessaires pour son crabe géant)

- 1972 : par Juan Antonio Bardem et Henri Colpi, avec Omar Sharif

- 1982 : une production de Hong Kong par Chang Cheh

- Il a également inspiré certains passages de l'anime Nadia, le secret de l'eau bleue

- 2005 : par Russell Mulcahy avec Kyle MacLachlan

- En jeu vidéo :

- 2005 : Retour sur l'île mystérieuse (Return to Myterious Island)

En bande dessinée :

-

- 1970-1971 : Mystérieuse matin, midi et soir, Jean-Claude Forest

- 1972 : L'Île Mystérieuse, Franco Caprioli, Éditions Paulines

- 2010 : L'Île aux mille Mystères, Alban Guillemois, Éditions Desinge & Hugo & Cie

Thèmes abordés dans le roman

Robinsonnades

L'objectif de Jules Verne est de s'appuyer sur le modèle de Daniel Defoe mais davantage pour s'en démarquer que pour l'imiter. On retrouve ainsi des thèmes concourants comme la tenue d'un journal ou les préoccupations classiques sur île ou continent, préoccupations que l'on retrouve d'ailleurs dans d'autres œuvres de Jules Verne comme Deux ans de vacances. Mais Verne se démarque volontairement de son modèle : les naufragés arrivent sur l'île complètement démunis et doivent donc se débrouiller seul sans aucun outil à leur disposition. La caisse qui arrivera miraculeusement beaucoup plus tard se présente plutôt comme une récompense pour améliorer l'ordinaire que comme l'apport salvateur d'instrument vitaux. Jules Verne insiste d'ailleurs sur ce point. Jules Verne pense que Daniel Defoe est dans l'erreur en imaginant que Robinson Crusoé ait pu rester humain après plus de 25 ans séparé des hommes. Avec le personnage d'Ayrton, il offre une contre-analyse : l'homme coupé de l'humanité s'animalise.

L'île, mère nourricière

Jules Verne présente avec l'île Lincoln une île qu'il sait n'être pas réaliste. On y trouve une richesse impensable, tant au point de vue botanique qu'au point de vue minéral. Jules Verne ironise lui-même sur le caractère invraisemblable de l'île : « Cyrus, croyez vous qu'il existe des îles à naufragés, des îles spécialement crées pour qu'on y fasse correctement naufrage? » fait-il dire à Pencroff. Gerard Chazal voit dans l'île mystérieuse, la mère nourricière qui accueille les naufragés dans son sein mais qui les expulse dans les dernières pages du roman, comme il voit d'ailleurs en Nemo le père protecteur qui disparaît lui aussi à la fin du roman.

Le rôle de la science

Dans Les Voyages extraordinaires, Jules Verne a pour volonté de transmettre le savoir aux jeunes lecteurs, savoir géographique, savoir biologique et savoir scientifique. C'est ainsi que dans L'Île mystérieuse, il fait de l'ingénieur Cyrus Smith le détenteur des connaissances scientifiques de son siècle. Grâce à lui, on découvre comment

- allumer un feu sans allumette, ni silex,

- mesurer des hauteurs,

- déterminer des longitudes et des latitudes,

- construire un four à poterie,

- élaborer de la nitroglycérine et du pyroxyle,

- s'initier à la métallurgie en raffinant et travaillant du minerai de fer,

- fabriquer des bougies,

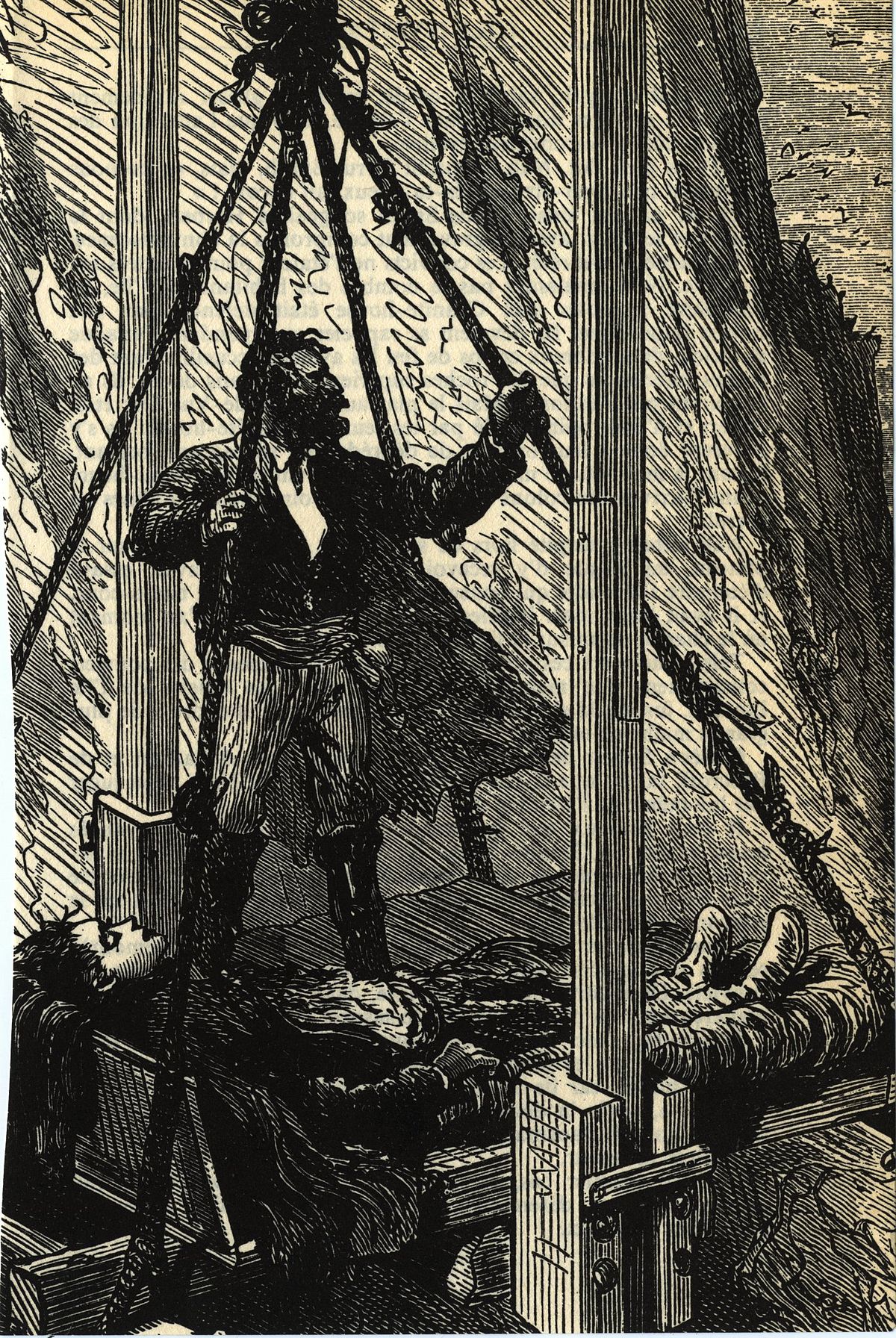

- construire un ascenseur hydraulique,

- alimenter en électricité un télégraphe par une pile rudimentaire,

- fabriquer des vitres.

Les connaissances en botanique et sciences naturelles du jeune Harbert sont presque encyclopédiques pour un si jeune âge et permettent à la petite colonie de survivre. On peut remarquer que chez Jules Verne, la science ne trouve son accomplissement que dans son application pratique et non dans une recherche théorique.

Cependant, pour Jules Verne, la nature est ennemie toujours prête à prendre sa revanche. Il n'est pas rare en effet que Jules Verne montre l'impuissance des personnages face au déchaînement de la nature, tempêtes, inondations, tremblement de terre, éruptions volcaniques... Concernant L'Île mystérieuse, Jules Verne envisageait initialement que l'éruption finale engloutisse aussi les colons Mais son éditeur Jules Hetzel refusa une telle fin. C'est ainsi que les colons trouvent in-extremis un refuge sur un rocher, mais que Verne précise alors « Toute leur science, toute leur intelligence ne pouvait rien dans cette situation ».

L'humanité

Dans L'Île Mystérieuse, Jules Verne réfléchit à l'effet du groupe dans l'humanisation des êtres. Il présente pour cela trois êtres vivants : Jup l'orang-outan, Ayrton et le capitaine Nemo. Il est curieux de voir qu'au milieu du livre, Jup est considéré comme un membre à part entière de la colonie. Il est plus qu'apprivoisé, il est humanisé. Le contact de la civilisation l'a transformé. Pour Jules Verne et les colons, c'est presque un homme : « C'est peut-être un homme, est-ce que ça t'étonnerait si un jour il se mettait à nous parler ? » fait-il dire à Pencroff au sujet de Jup. Lui-même emploie à son égard les termes de « Maitre Jup », « digne singe », qui lui confèrent une nature presque humaine. Cette humanisation de Jup se situe à peine un chapitre avant la découverte d'Ayrton que la solitude a transformé en bête. Le cas d'Ayrton est intéressant car il a été l'objet d'un échange entre Jules Verne et son éditeur Hetzel. Jules Verne est persuadé qu'on ne peut pas rester seul plus de dix ans sans perdre son humanité. C'est l'une des invraisemblances qu'il reproche à Robinson Crusoé. Son éditeur trouve que la sauvagerie d'Ayrton dure trop longtemps et présente l'avis de plusieurs aliénistes qui affirment que douze ans de solitude ne peuvent transformer ainsi un homme en une bête. Mais Jules Verne n'en démordra pas. Il a besoin d'Ayrton parce que pour lui, « l’important est qu’étant sauvage, il redevienne homme ». Son humanisation passera par les mêmes phases que celles de Jup. Il faudra la patience du groupe qui l'apprivoisera et lui rendra ses qualités humaines. Bandit sans foi ni loi, Ayrton ne sera pas racheté par la solitude mais par le contact plein d'amitié d'un groupe de colons. Et c'est quand, enfin, une larme coule de ses yeux qu'il retrouve sa qualité d'homme :. Son admission finale au sein du groupe passe, comme pour Jup, par un épisode où il risque sa vie pour en sauver un des membres. Le dernier personnage qu'évoque Jules Verne est celui du capitaine Nemo, misanthrope aigri qui finit ses jours dans son Nautilus et est dérangé dans sa retraite par l'arrivée des colons. L'énergie de ceux-ci, la solidarité dont ils font preuve finissent par forcer son admiration et le réconcilient avec l'humanité. Jules Verne fait dire à Nemo : « Je meurs d'avoir cru que l'on pouvait vivre seul », développant ainsi son idée que faire partie de l'humanité, c'est devenir humain.

Autres thèmes

- La recherche de la liberté (fuite de Richmond assiégée)

- La lutte pour la survie dans un milieu hostile

- Le retour à l’état sauvage (Ayrton abandonné sur l’île Tabor)

- Le rachat de ses fautes (en particulier le personnage d’Ayrton)

- L’image du sauveur (en la personne du capitaine Nemo et de Lord Glenarvan qui recueillent les naufragés de l’île Lincoln à bord du Duncan)